Введение. Распространенность мочекаменной болезни (МКБ) в Узбекистане варьируется от 1 до 8,5% в зависимости от области, в целом по стране составляя 4,5% [1, 2]. Около 50% операций в нашем центре проводятся по поводу уролитиаза, при этом до 95–97% вмешательств выполняются с помощью современных технологий.

Опыт хирургов в эндоскопической хирургии и совершенствование инструментарий достигли такого уровня, что специалисты разработали способы удаления камней чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) доступом через естественные мочевые пути (трансуретрально), минуя паренхиму почки, обеспечивая снижение травматичности воздействия [3, 4]. Внедрены бездренажные методы эндоскопического лечения, когда удаление камней почки и мочеточника в отсутствие интраоперационных осложнений и резидуального камня заканчивается без привычного для практики урологов дренирования мочевых путей [5–10]. Это в свою очередь обеспечивает уменьшение частоты различных осложнений, улучшение качества жизни пациента в послеоперационном периоде, в конечном итоге – повышение эффективности лечения.

Тем не менее эндоскопические операции, выполняемые даже опытными хирургами, нередко вызывают опасные осложнения. Их разнообразие, включая и резидуальные камни, некорректная их классификация по единой системе Clavien–Dindo [11] часто приводят к ошибочным оценкам как частоты и тяжести осложнений, так и эффективности лечения в разных клиниках [12–14]. Подобная ошибочная оценка осложнений позволяет считать необходимым создание «стандарта послеоперационного периода», в котором была бы проведена четкая граница между нормой и началом осложненного послеоперационного периода. Этот стандарт обязательно должен содержать информацию о резидуальных камнях и дать урологам ответ на вопрос: какой резидуальный камень, обнаруженный в послеоперационном периоде или целенаправленно оставленный во время вмешательства, считать осложнением и включать в классификацию, а какой таковым не является?

Целью исследования стало определение сложности мочевых камней с позиции эндоскопической хирургии для разработки стандарта послеоперационного периода при эндоскопическом методе лечения уролитиаза.

Материал и методы. В исследование включены 1317 больных, перенесших эндоскопические операции по поводу камней, расположенных в верхних мочевыводящих (МВП), в РСНПМЦУ (Ташкент). Результаты эндоскопических вмешательств в отношении 290 больных были изучены проспективно с учетом плотности камней, определенной при МСКТ по шкале Хаунсфилда. Средний возраст больных составил 38,48±2,46 года (15–75 лет), индекс массы тела (ИМТ) – 25,5±1,28 (15–37,2) кг/м2.

Из 290 больных у 200 (69%) камни были расположены в полости ЧЛС, у 90 (31,7%) – в мочеточнике, из них у 37 (12,8%) – в верхней трети, у 22 (7,6%) – в средней трети, у 31 (10,7%) – в нижней трети.

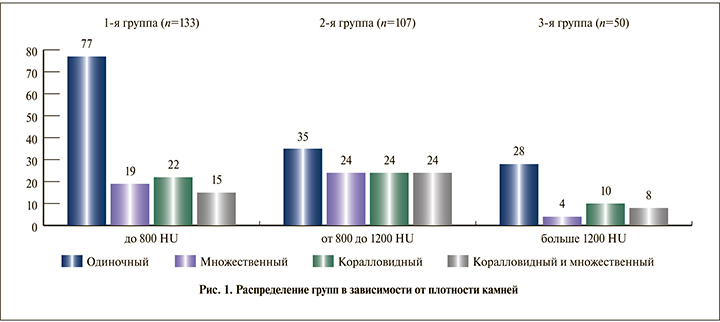

Средний размер камней составил 39,04±3,0 (5–89) мм. В зависимости от плотности камней (88–1548 HU) 290 больных были распределены в три группы: в 1-ю включили больных с камнями низкой плотности (до 800 HU) – 133 (45,9%); во 2-ю – с камнями средней плотности (от 800 до 1200 HU) – 107 (36,9%); в 3-ю группу – с камнями высокой плотности (больше 1200 HU) – 50 (17,2%; рис. 1).

У 258 (89%) больных камни были удалены через перкутанный доступ в положении больного на животе, из них у 58 камни средней и верхней третей мочеточника предварительно были передислоцированы в почку. Остальные камни мочеточника, расположенные преимущественно в нижней трети у 32 (11%), были удалены трансуретральным доступом.

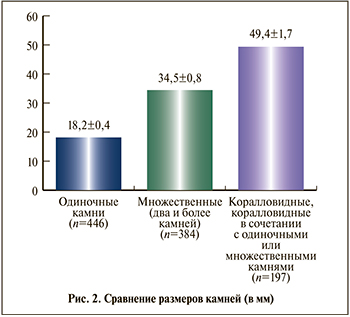

Кроме того, было проведено ретроспективное исследование, в которое вошли 1027 больных в возрасте от 4 до 84 лет (средний возраст – 38,9±15,6 года). Камни были расположены в ЧЛС у 765 (74,5%) человек, в ЧЛС и в мочеточнике – у 262 (25,5%), из них только в мочеточнике – у 202 (19,7%). Размер камней измеряли в миллиметрах на основании данных обзорной рентгенографии мочевых путей, МСКТ, в некоторых случаях в сочетании с данными дефекта наполнения контрастного вещества и ультразвукового исследования МВП. Средний размер камней у 1027 пациентов составил 30,3±0,6 (от 3 до 150) мм, из расположенных только в мочеточнике – 14,4±0,5 (от 3 до 55) мм. Анализ, проведенный с учетом количественной характеристики камней и их размеров, показал достоверную разницу между всеми группами (p<0,05; рис. 2).

Кроме того, было проведено ретроспективное исследование, в которое вошли 1027 больных в возрасте от 4 до 84 лет (средний возраст – 38,9±15,6 года). Камни были расположены в ЧЛС у 765 (74,5%) человек, в ЧЛС и в мочеточнике – у 262 (25,5%), из них только в мочеточнике – у 202 (19,7%). Размер камней измеряли в миллиметрах на основании данных обзорной рентгенографии мочевых путей, МСКТ, в некоторых случаях в сочетании с данными дефекта наполнения контрастного вещества и ультразвукового исследования МВП. Средний размер камней у 1027 пациентов составил 30,3±0,6 (от 3 до 150) мм, из расположенных только в мочеточнике – 14,4±0,5 (от 3 до 55) мм. Анализ, проведенный с учетом количественной характеристики камней и их размеров, показал достоверную разницу между всеми группами (p<0,05; рис. 2).

В 948 наблюдениях операции были выполнены перкутанно в положении пациента на животе, из них через 2 доступа – в 77, через 3 – в 14, через 4 – в 2. У остальных 79 человек камни были удалены трансуретральным доступом. У всех пациентов независимо от вида доступа выполнялась только пневматическая литотрипсия, что дало возможность объективно оценить эффективность лечения в различных группах.

Статистическая обработка материала проведена с помощью программ MS Office Excel 2007, StatSoftStatistica 8.0 с использованием критериев Стьюдента, Фишера.

Результаты. Сравнение продолжительности операции в зависимости от плотности камней у 290 больных показал статистическую значимость (p<0,05) различий между 1-й и 2-й (63,23±1,84 и 70,64±2,23 мин), 1-й и 3-й группами (63,23±1,84 и 71±3,07 мин).

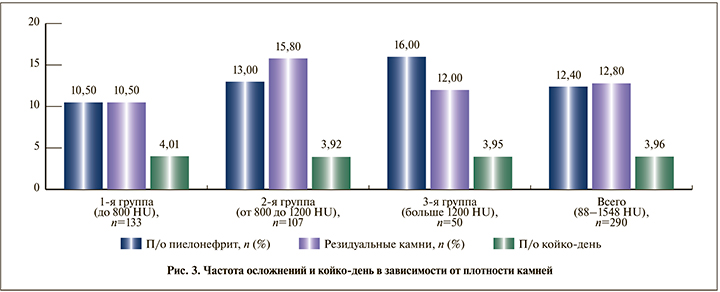

Всего у 36 (12,4%) больных в послеоперационном периоде развился острый осложненный пиелонефрит, при этом статистически значимых различий между группами выявлено не было (p>0,05; рис. 2).

Среди больных, оперированных перкутанно, значимой кровопотери, потребовавшей переливания крови, не наблюдали. При удалении камней мочеточника через естественные МВП кровопотери не было.

У 253 (87,2%) больных достигнуто состояние Stonefree. Анализ частоты резидуальных камней, исходя из их плотности, не выявил достоверных различий между группами (p>0,05). Также группы не различались по продолжительности пребывания в стационаре после операции (p>0,05; см. рис. 3).

Таким образом, частота и тяжесть таких частых осложнений эндоскопических вмешательств, как кровотечение, пиелонефрит и резидуальные камни, а также продолжительность пребывания больных в стационаре не зависели от плотности камней.

Таким образом, частота и тяжесть таких частых осложнений эндоскопических вмешательств, как кровотечение, пиелонефрит и резидуальные камни, а также продолжительность пребывания больных в стационаре не зависели от плотности камней.

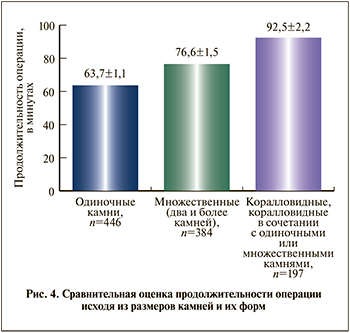

При ретроспективной оценке результатов лечения 1027 пациентов сравнительный анализ продолжительности эндоскопических вмешательств выявил достоверную разницу между группами одиночных и множественных камней, одиночных и коралловидных камней, множественных и коралловидных камней (p<0,01 для всех групп; рис. 4).

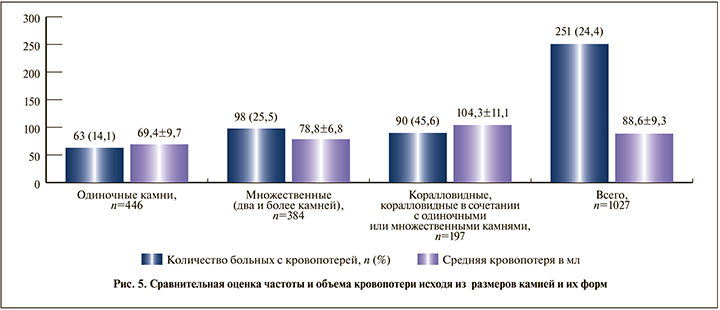

Далее нами проведена оценка травматизма вмешательства с учетом объема интраоперационной потери крови. Кровопотерю чаще наблюдали при удалении камня с помощью транспаренхиматозного доступа.

Из 1027 пациентов у 251 (24,4%) наблюдали кровопотерю (рис. 5). Анализ частоты показал достоверную разницу между группами одиночных и множественых камней (14,1 и 25,5%), одиночных и коралловидных (14,1 и 45,6%), множественных и коралловидных (25,5 и 45,6%) (p<0.01). Сравнение объема кровопотери среди указанных пациентов показало статистическую значимость различий показателей при удалении одиночных и коралловидных (p<0,05), множественных и коралловидных (p<0,05) камней. В группах пациентов с одиночными и множественными камнями по объему кровопотери достоверной различии не наблюдали (см. рис. 5).

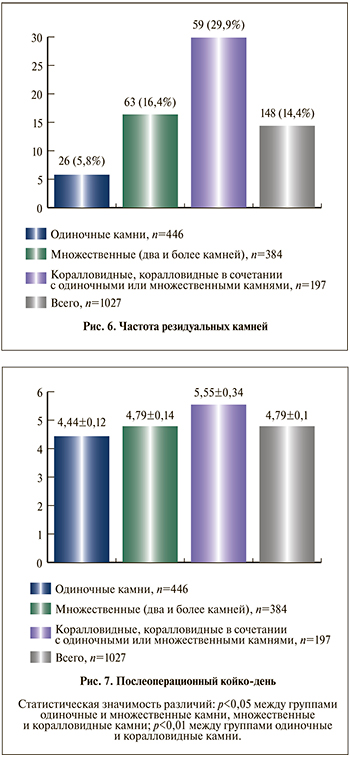

Одним из важных критериев эффективности эндоскопического метода лечения уролитиаза является степень полноты удаления камней (Stonefree). Проведенный нами сравнительный анализ в зависимости от размеров и количества камней показал достоверные отличия между всеми группами пациентов (p<0,01; рис.6).

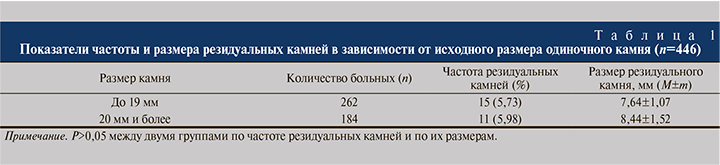

Сравнительный анализ показателей продолжительности пребывания пациентов в стационаре в послеоперационном периоде выявил статистически значимые межгрупповые различия (рис. 7).

Сравнительный анализ показателей продолжительности пребывания пациентов в стационаре в послеоперационном периоде выявил статистически значимые межгрупповые различия (рис. 7).

Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что подобное разделение пациентов на группы для определения степени сложности камней с позиции эндоскопической хирургии представляется целесообразным. При этом установлено, что при одиночных камнях верхних МВП выполняется один доступ (перкутанно или трансуретрально) и за один этап состояния Stonefree удается достичь в 94,2% наблюдений. При множественных камнях дополнительные перкутанные доступы потребовались 2,6% прооперированных, необходимость установки двух и более нефростомических дренажей в конце операции возникла в 2% наблюдений, за один этап состояние Stonefree получено в 83,6% случаев. При коралловидных и/или корраловидных камнях в сочетании с одиночными или множественными камнями дополнительные перкутанные доступы использованы в 42,1% наблюдений, два и более нефростомических дренажа установлены у 22,3% пациентов, за один этап Stonefree достигли у 70,1% пациентов. Как видно из представленных данных, возможности эндоскопической хирургии при удалении множественных и коралловидных камней за одну операцию несколько ограничены.

Однако, для того чтобы определить степень сложности удаления одиночных камней, необходимо ответить на два вопроса: 1) меняются ли сложность и эффективность эндоскопической операции при удалении одиночного камня размером более 20 мм; 2) меняются ли сложность, травматичность и эффективность эндоскопической операции при удалении одиночного камня у пациентов с различными видами аномалий МВП? Если результаты вмешательства в отношении этих пациентов при идентичных размерах камня будут ухудшаться, их следует отнести к группе камней высокой сложности. При множественных камнях или коралловидном нефролитиазе при различных аномалиях МВП этот вопрос отпадает. Подобные больные, естественно, относятся к группе высокой сложности для удаления.

Чтобы ответить на первый вопрос, мы разделили больных с одиночными камнями МВП на две группы. В первую включили больных с размером камней до 19 мм, во вторую – более 20 мм и провели анализ частоты резидуальных камней с учетом размера остаточных камней внутри указанных групп (табл. 1).

Результаты сравнительного анализа показали, что эффективность эндоскопического лечения больных с одиночными камнями, расположенными в верхних МВП размером до 19 мм и 20 мм и больше, статистически значимо не различаются (p>0,05).

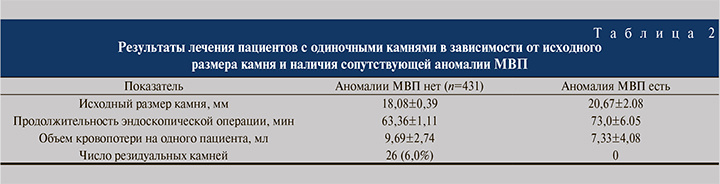

Чтобы ответить на второй вопрос, мы сравнили результаты лечения 446 пациентов с одиночными камнями и выявили среди них 15 (3,4%) человек, у которых камни в МВП сочетались с аномалиями МВП. Так, у 4 пациентов обнаружена подковообразная почка, у 4 – неполное удвоение почки на стороне вмешательства, у 3 – поликистоз почек, у 2 – поясничная дистопия почки на стороне вмешательства, у 1 – уретероцеле на стороне вмешательства, у 1 – стриктура мочеточника на стороне вмешательства (табл. 2).

Ни по одному из показателей выделенные подгруппы не различались (p>0,05). Анализ полученных данных позволил сделать вывод, согласно которому у больных с одиночными камнями степень сложности эндоскопических вмешательств не менялась в зависимости от размера камней и наличия сопутствующей аномалии почек и МВП.

Обсуждение. Создать «стандарт послеоперационного периода» эндоскопического лечения уролитиаза для определения четкой границы между нормой и началом осложненного периода и правильной систематизации осложнений оказалось гораздо сложнее, чем мы думали. Для этого мы должны были апробировать в работе классификацию Clavien–Dindo и понять ее недостатки, использовать богатый многолетний опыт послеоперационного ведения подобных больных в нашем центре и определиться со сложностью камней мочевых путей с позиции эндоскопической хирургии. Решив данную проблему, мы можем найти ответ на вопрос: какой резидуальный камень считать осложнением эндоскопической хирургии, какой таковым не является?

Результаты лечения при камнях одних и тех же размеров, одинаковом расположении различными методами отличаются. Это было подтверждено работой, выполненной в нашем центре применительно к проблеме коралловидного нефролитиаза. На сегодняшний день уже 70% коралловидных и множественных камней почек удаляются эндоскопическим способом [16]. Все это происходит в связи с возрастанием доли применения эндоскопической технологии в лечении МКБ и повышением опыта хирургов. В связи с этим, по нашему мнению, те критерии определения сложности мочевых камней, рассмотренные в Rassweiler J.J., P. Alken (1990) [18], J.J. Rassweiler et.al. (2000) [21], не в полной мере соответствуют широким возможностям данного метода. Причина кроется в том, что указанные авторы к своим выводам в свое время пришли исходя из результатов широкомасштабного внедрения метода экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии (ЭУВЛ) в Германии.

По нашему мнению, категория сложности мочевых камней должна быть определена для каждого метода лечения отдельно. Одиночный камень мочеточника при наличии инфекции МВП в сочетании с различными их аномалиями и/или сопутствующей патологией, по версии J.J. Rassweiler [17–21], сложен. Мы в своей работе, изучив результаты лечения пациентов с одиночными камнями, доказали, что с позиции эндоскопического метода удаления данный камень должен рассматриваться как простой.

При некоторых видах аномалий МВП независимо от размера камня пациента необходимо оперировать открытым способом или лапароскопически, чтобы ликвидировать причину камнеобразования. Соотвественно, категория сложности камня у данного пациента не будет рассматриваться, так как для открытых и лапароскопических оперативных вмешательств имеются другие критерии сложности. Однако, в случае если для удаления камня при наличии аномалии нет противопоказаний к трансуретральному или перкутанному эндоскопическому вмешательству, категорию сложности камня нужно рассматривать с учетом возможностей эндоскопической хирургии. Считаем, если изначально планируется эндоскопическое удаление камня(ей) из мочевых путей, необходимо на дооперационном этапе определить их категорию сложности. Это позволяет правильно отбирать пациентов, определять вероятность использования нескольких доступов, этапность вмешательств, объективно информировать пациента о сложности вмешательства, особенностях послеоперационного периода и принимать меры по предупреждению осложнений.

По данным литературы, вероятность послеоперационных осложнений выше при больших размерах камней [22], увеличении операционного времени [23], выполнении нескольких ПК доступов [24]. Категорию сложности камней с позиции эндоскопических вмешательств определяли на основании указанных факторов риска развития послеоперационных осложнений.

Если значимое влияние плотности камня на эффективность ЭУВЛ в литературе доказано [25–27], то при выполнении контактной литотрипсии, по нашим данным, плотность камня на развитие осложнений и исход лечения не влияет.

Таким образом, исходя из полученных нами данных при эндоскопическом методе лечении уролитиаза, для объективной оценки послеоперационных осложнений и качества вмешательства, для корректной систематизации послеоперационных осложнений по Clavien–Dindo мы создали «стандарт послеоперационного периода», где клинически незначимые резидуальные камни необходимо расценивать как норму и клинически значимые резидуальные камни любой локализации после операции по поводу «сложных» камней также необходимо расценивать как нормальное послеоперационное течение и дополнительные вмешательства по удалению подобных резидуальных камней необходимо расценивать как этап лечения.

Стандартное течение послеоперационного периода приэндоскопической хирургии уролитиаза [13, 14]:

- незначительное (неинтенсивное) окрашивание мочи кровью по нефростоме, мочеточниковому или уретральному катетеру, не образующее свертков крови, не нарушающее функции дренажей и не требующее дополнительной инфузионной (более 1 л), диуретической терапии и назначения гемостатиков;

- повышение температуры тела пациента до 37,9ºС без озноба в течение не более 48 ч, не требующее жаропонижающей, инфузионной терапии (более 1 л);

- нахождение интраоперационно установленного мочеточникового, уретрального катетеров от 12 ч до 7 сут. (по указанию хирурга) без развития инфекционно-воспалительного процесса в МВП и потребности в дополнительных вмешательствах;

- однократная плановая обзорная и антеградная пиелоуретерография;

- клинически незначимые резидуальные камни;

- клинически значимые резидуальные камни любой локализации после операции по поводу «сложных» камней.

Таким образом, разделив камни на простые и сложные с позиции эндоскопического лечения уролитиаза, получаем возможность: 1) разработать критерии стандартного (нормального) и осложненного течения послеоперационного периода эндоскопического лечения уролитиаза; 2) оптимально систематизировать послеоперационные осложнения эндоскопического лечения уролитиаза; 3) объективно оценить эффективность лечения; 4) спрогнозировать опасные для жизни пациента осложнения; 5) разработать наглядные, объективные прогностические предоперационные протоколы согласия пациента на соответствующее вмешательство.

Выводы

- При перкутанных и трансуретральных вмешательствах по поводу уролитиаза на частоту и тяжесть интра- и послеоперационных осложнений и эффективность лечения плотность камня значимо не влияет.

- Исход эндоскопических вмешательств определяется размером камня/ей, локализацией, количеством и стереометрической формой.

- Все одиночные камни верхних МВП с позиции эндоскопической хирургии необходимо расценивать как «простые», множественные и коралловидные камни – как «сложные».

- Все дополнительные вмешательства, выполненные по поводу резидуального камня(ей), оставшихся после исходно «простого» камня, следует расценивать как осложнение и их необходимо систематизировать.

- Для корректной систематизации послеоперационных осложнений по Clavien–Dindo «стандарт послеоперационного периода эндоскопического лечения уролитиаза» должен быть принят урологическим сообществом и только тогда можно объективно судить о результатах лечения в различных центрах.