Введение. Заболевания урахуса продолжают и сегодня оставаться крайне сложной проблемой клинической медицины, что объясняется рядом объективных причин [1–5].

Во-первых, в основе данной группы заболеваний лежит множество анатомических вариантов облитерации мочевого протока на этапах эмбриогенеза, что порождает и массу клинико-морфологических форм, зачастую полярно различающихся клинической картиной, диагностическими и лечебными подходами. Во-вторых, в силу невысокой частоты встречаемости таких заболеваний в детском возрасте и крайне низкой вероятностью их манифестации у взрослых публикации, связанные с этой проблемой, единичны. Данное обстоятельство приводит к невозможности провести достоверный статистический анализ информации на значительном клиническом материале. В-третьих, данные заболевания, особенно у взрослых, являются по сути междисциплинарной проблемой, поскольку такие пациенты попадают в «поле зрения» представителей различных клинических направлений – урологов, абдоминальных хирургов, онкологов и т.д. Это обстоятельство вызывает дополнительные трудности в выработке согласованной лечебно-диагностической стратегии. В-четвертых, особенности анатомического расположения органа, его «пограничное» в отношении различных систем органов расположение не всегда дают возможность хотя бы с некоей долей условности «стандартизировать» клиническую картину и часто приводит к трудностям дифференциальной диагностики с рядом иных заболеваний мочевыводящих путей и органов брюшной полости. Результатом всего вышесказанного является отсутствие по настоящее время легитимированных алгоритмов диагностики заболеваний урахуса, определяющих рациональную последовательность методов обследования, с применением их минимального количества [6–8]. Спорным вопросом во всех отношениях остается и лечебная тактика, начиная от определения показаний к оперативному лечению и заканчивая агрессивностью хирургического вмешательства – от максимального «консерватизма», до радикального удаления урахальных тканей [5, 9, 10].

При принятии решения об оперативном лечении нет однозначных рекомендаций, определяющих метод вмешательства: «открытое» или лапароскопическое [10]. Не существует сегодня и единого мнения о сроках выполнения и способе хирургического вмешательства при гнойных осложнениях – одномоментное иссечение, пункция или минимально инвазивное дренирование гнойного очага с последующим иссечением элементов урахуса.

Цель: проанализировать опыт лечения патологии урахуса у пациентов взрослого возраста и предложить рациональные диагностические и лечебные алгоритмы.

Материалы и методы. Нами проведена оценка историй болезни 37 пациентов из 6 клиник с различными заболеваниями урахуса в возрасте от 18 лет до 71 года (средний возраст – 33,8±14,8 года). Среди пациентов выявлено преобладание мужчин над женщинами в соотношении 20:17. При этом средний возраст мужчин составил 29,1±7,6 года, средний возраст женщин – 40.1±19,0 лет. Проведен анализ структуры заболеваний урахуса, клинических проявлений, методов диагностики по показаниям (ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, цистоскопия, фистулография, цистография, экскреторная урография) и вариантов лечебной тактики. Хирургическое лечение проведено 36 пациентам, из них – 12 больным выполнено «открытое» вмешательство и 24 – операции с использованием лапароскопической техники. Конверсий методов не было.

Результаты и обсуждение. При анализе структуры заболеваний получены сходные с большинством исследователей данные о преобладании среди прочих вариантов заболеваний кисты урахуса. Также отмечена значительная роль опухолей в структуре этих заболеваний при полном отсутствии урахальных дивертикулов мочевого пузыря.

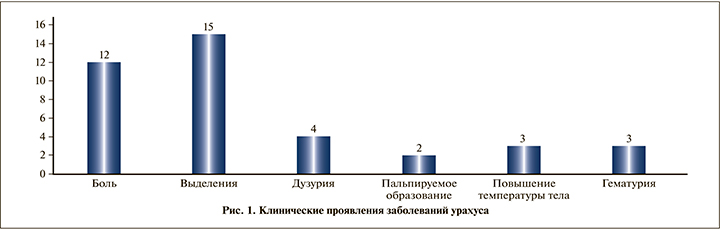

Из 37 пациентов клинические проявления полностью отсутствовали у двоих, у которых заболевание урахуса (киста) было обнаружено случайно – при ультразвуковом исследовании (УЗИ), выполненном с профилактической целью (рис. 1). Несмотря на врожденный характер данных заболеваний, указания на клинические проявления в анамнезе имели только трое пациентов: у молодых мужчин 18 лет и 21 года отмечено длительное заживление пупочной ранки в периоде новорожденности с рецидивами омфалита и у пациентки 37 лет – периодическое выделение гноевидной жидкости из пупка с неприятным запахом с детского возраста до момента поступления на специализированный этап медицинской помощи во взрослом возрасте.

Клиническая картина характеризовалась классическим комплексом симптомов – боли в животе, пальпируемое образование, местное воспаление в пупочной ямке, симптомы интоксикации.

Гнойное отделяемое из пупка как в период острого воспаления, так и без него отмечалось значительно реже, чем в детской практике. Выделение мочи из пупочной области также было редким явлением во взрослой практике и отмечено лишь у одного пациента.

Характерным симптомом, в отличие от детского возраста, являлась гематурия. В трех случаях гематурия была умеренно выраженной, сопровождаясь легкой дизурией. У одного пациента заболевание манифестировало мощной гематурией на фоне полного здоровья, связанной с эрозией сосуда слизистой оболочки дна мочевого пузыря.

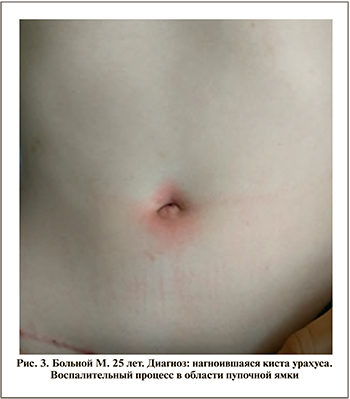

На рис. 2 и 3 продемонстрирован внешний вид передней брюшной стенки пациентов с воспалительными заболеваниями урахуса.

Пациентам выполнялись следующие диагностические мероприятия: УЗИ, компьютерная (КТ), магнитно-резонансная томографии (МРТ), цистография, цистоскопия, экскреторная урография.

Ультразвуковое исследование выполнено всем пациентам, метод является скрининговым вне зависимости от формы заболевания урахуса используется как при плановом обследовании, так и в ургентной ситуации, при этом результат данного исследования доступен сразу после проведения. КТ и МРТ являются высокоточными методами и, в отличие от пациентов детского возраста, у взрослых позволяют более точно оценить форму заболевания. Эффективность метода составляет 100%, метод обязателен в диагностике заболеваний урахуса у взрослых в связи с большим процентом онкологических заболеваний. Метод позволяет уточнять локализацию, размеры, распространенность, взаимоотношения с соседними органами, наличие инвазивного инфильтративного роста. В нашем исследовании всем пациентам проводилось контрастное усиление при исследовании. Цистография применена при обследовании лишь 8 пациентов, поскольку у взрослых она имеет малую информативность ввиду отличающейся кисты урахуса. При этом эффективность метода составляет 12,5%. Цистоскопия проведена 12 больным. Информативность исследования определяется характером заболевания. У 8 пациентов с неопухолевым заболеванием урахуса информативность картины отмечена только в 1 (12,5%) наблюдении пациента со свищем урахуса – визуализировано отверстие пузырного отдела свища с перифокальной воспалительной реакцией.

Экскреторная урография выполнена в пяти наблюдениях для оценки уродинамики верхних мочевыводящих путей перед оперативным вмешательством с учетом сопутствовавших заболеваний. Эффективность метода, по нашему мнению, отсутствует. Фистулография применена в отношении трех пациентов при синусе и свище урахуса. Протяженность контрастирования при фистулографии не превышает 3 см и не может быть интерпретирована как объем исследуемой структуры. В связи с более толстой передней брюшной стенкой у взрослых высока вероятность возникновения трудностей с проведением манипуляции, а также возможность осложнений, что не дает возможности назвать метод эффективным и рекомендованным к использованию. Фистулоскопия также выполнена в трех случаях (два пациента со свищом урахуса и один – с синусом урахуса). При этом максимальная глубина визуализации составила 3,5 см, что не позволило получить достоверные данные о форме заболевания, кроме того, привело к обострению воспалительного процесса.

Исходя из представленного анализа, нами разработан алгоритм диагностики заболеваний урахуса у взрослых (рис. 4).

В наших наблюдениях прооперированы 36 пациентов, из них 12 выполнено открытое вмешательство, 24 – лапараскопическое иссечение урахуса. Один пациент в связи с наличием асимптомной кисты урахуса размером 30х28х30 мм находится под динамическим наблюдением с контрольным ультразвуковым исследованием с частотой 1 раз в 6 мес. Из 12 «открытых» операций три выполнены по поводу опухолей урахуса и носили расширенный объем (резекция мочевого пузыря, тазовая лимфодиссекция), две выполнены по экстренным показаниям при нагноившейся кисте урахуса, одна операция носила ургентный характер и выполнена по поводу случайной находки при герниопластике и только в одном наблюдении при кисте урахуса значительных размеров показания к открытой хирургии были относительными и определялись предполагаемыми техническими трудностями лапароскопического иссечения.

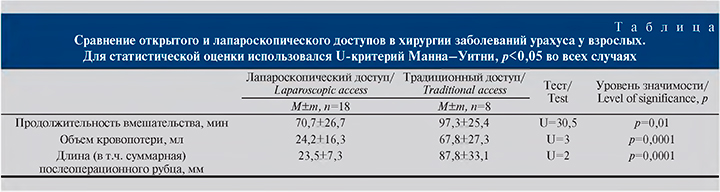

Проведено сравнение длительности оперативного вмешательства, объема кровопотери, размеров операционного рубца в двух группах пациентов: подвергнутых «открытой» операции (n=8) и перенесших оперативное вмешательство лапароскопическим доступом (n=18). При этом из сравнительного анализа исключались лица с опухолями урахуса в связи с большим объемом операции (см. таблицу).

Из представленных данных видно, что лапароскопические вмешательства по всем критериям оценки имеют достоверное преимущество перед традиционными вмешательствами (меньшая длительность операции, а следовательно, длительность наркоза, меньшая длина послеоперационного рубца, меньший объем кровопотери) и могут быть рекомендованы в качестве операции выбора при заболевании урахуса у взрослых.

Клинический пример 1

Больной С 36 лет. Диагноз: киста урахуса.

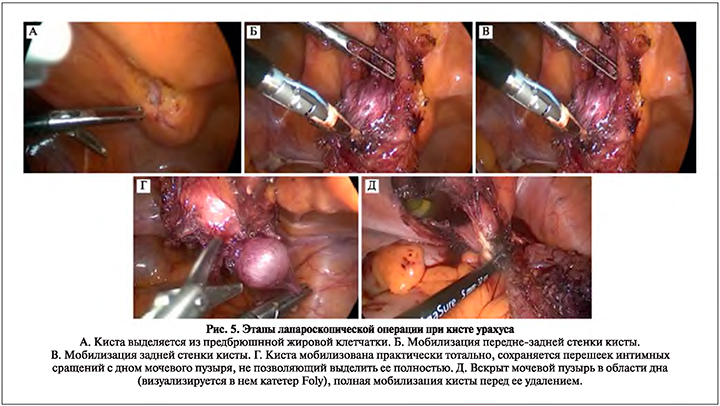

Киста расположена над дном мочевого пузыря, не имея с ним сообщения, однако интимная близость стенки кисты и дна мочевого пузыря не позволила выделить ее без вскрытия его полости (рис. 5).

Клинический пример 2

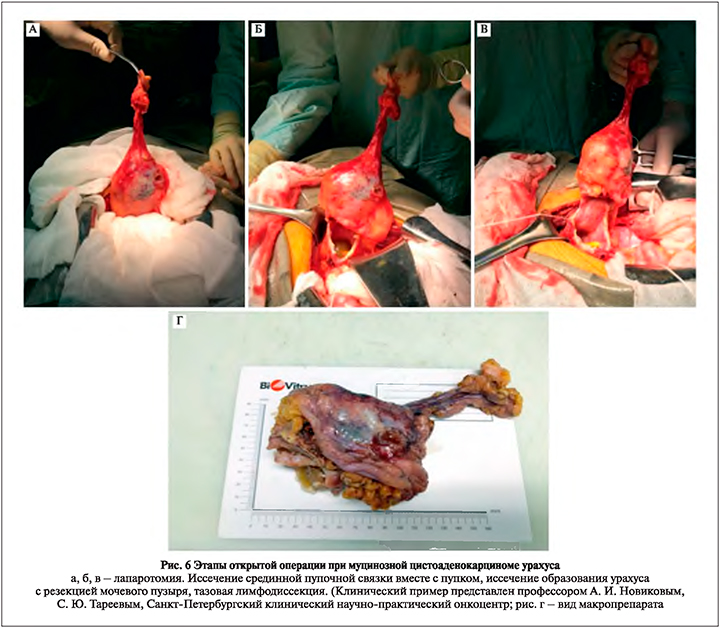

Больной С. 34 лет (2019). Диагноз: муцинозная цистоаденокарцинома урахуса (рис. 6).

Гистологическое заключение: муцинозная цистаденокарцинома урахуса врастает в стенку мочевого пузыря до субэпителиальной ткани без инвазии слизистой оболочки. Прорастает париетальную брюшину с формированием свищевого хода, сообщающегося с полостью брюшины. В исследованных семи лимфоузлах справа и четырех слева метастазы не выявлены. Stage IIIC (Sheldon staging system; рис. 6 г).

Выводы. По результатам нашей работы следует выделить несколько методов диагностики заболеваний урахуса. УЗИ является первичным методом диагностики в связи с доступностью, а также хорошей чувствительностью во взрослом возрасте и является обязательным. Методы высокоточной визуализации (КТ и МРТ) выполняют основную роль в диагностике, т.к. обладают хорошей специфичностью, требуются для уточнения формы заболевания и оценки отношения структур урахуса и рядом расположенных органов. Цистоскопия – факультативный метод, необходимый для оценки стенки мочевого пузыря при подозрении на инвазивный рост опухолей. Цистография, фистулография и фистулоскопия – методы диагностики, не несущие значимого вклада в визуализацию урахальных структур, должны рассматриваться в последнюю очередь лишь в отсутствие данных в результате применения предыдущих диагностических мероприятий.

Лапароскопия считается преимущественным методом в оперативном лечении заболеваний урахуса у взрослых. Лапароскопический доступ демонстрирует меньшую кровопотерю и продолжительность оперативного пособия, а также меньшую длину послеоперационного рубца. Малое число оперативных вмешательств и разнородность заболеваний урахуса не позволяют достоверно проводить сравнительный анализ, тем не менее преимущества лапароскопического доступа дополнительно подтверждаются как преимущественным его использованием, так и отсутствием конверсии к традиционному доступу.