В 2021 г. исполняется 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. Великий российский поэт умер очень рано – в 56 лет.

До сих пор идут дискуссии по поводу его болезни и смерти. Однако основное внимание уделяется раку прямой кишки. При этом почти все авторы [1–3] уверены, что жизнь поэта при том уровне развития медицины, который был на тот момент, спасти было невозможно, а врачи сделали все необходимое в лечении Некрасова. Но так ли это было на самом деле?

Увлекаясь поэзией Некрасова и читая книги о его жизни, в 12 лет я уже знал, что за полгода до смерти у пациента «отказали почки». Однако до сих пор не встретил в истории медицины и литературы ни одной работы, посвященной анализу непонятного почечного заболевания Н. А. Некрасова, развившегося в последний год его жизни.

Работа проводилась с 1977 г. по настоящее время, т.е. в течение 44 лет. Изучено 1895 отечественных и 387 зарубежных источников, в которых описаны факты биографии Н. А. Некрасова, характер его болезни и лечения. Проведена работа в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Карабихи с 1998 по 2020 г. по изучению фондов Н. А. Некрасова. Изучено 288 отечественных и 46 иностранных источников по истории медицины XIX в., диагностике и лечению рака прямой кишки и урологических заболеваний в 1870-х гг.

Кратко приведем данные по основному заболеванию Н. А. Некрасова.

Как показал контрольный осмотр нового лечащего врача поэта Н. А. Белоголового, проведенный в начале 1874 г., состояние здоровья Некрасова было близким к идеальному, организм 52-летнего мужчины «сохранился изрядно» [4].

Однако в декабре* 1874 г., т.е. за 3 года до смерти, произошли значительные изменения в состоянии здоровья Некрасова: появились вялость и апатия, анорексия, неприятный привкус во рту, выраженная раздражительность. Больного осмотрел доктор Н. А. Белоголовый, не сумевший распознать причину ухудшения самочувствия поэта, и проконсультировал знаменитый профессор С. П. Боткин. Последний определил, что причиной нездоровья поэта являются «больные желудок, печень и нервная система», и в начале 1875 г. назначил ему специальное снадобье, которое готовили в аптеке по его рецепту. Белоголовый согласился с мнением Боткина.

Большинство историков литературы опускают интимные и «стыдные» (по их мнению) обстоятельства болезни Некрасова. Поэтому периодически появлявшаяся с декабря 1874 г. примесь крови в кале, которую близкие Некрасова и врачи объясняли геморроем, не упоминается в подавляющем большинстве источников. А ведь это был самый патогномоничный симптом болезни.

Весь 1875 г. Некрасов употреблял прописанное снадобье, которое ему совершенно не помогало. К середине года у него появились запоры по 2–3 сут., лентовидная форма кала, началось похудание. На резкое изменение облика поэта обратил внимание Федор Алексеевич, брат Некрасова, когда тот летом приехал в Карабиху.

«Я сижу в Карабихе, и время даром пропадает. Дело в том, что снадобье, которое мне дали доктора, нисколько не действует», – жаловался Некрасов в письме в июле 1875 г. [5].

С начала 1876 г. симптоматика заболевания усилилась. Легкие покалывания в глубине малого таза, наблюдавшиеся ранее, сменились на постепенно усиливающиеся ноющие боли в зоне прямой кишки с иррадиацией в крестец и промежность. Наряду с этим с апреля 1876 г. появились боли, связанные с частичной кишечной непроходимостью: внезапно по всему животу начиналась сильная боль схваткообразного характера. Больной вел себя беспокойно, через каждые 10 мин вскакивал, ходил по комнате, садился, менял положение. Подобное беспокойное поведение больного наблюдалось при почечной колике, но локализация боли у Некрасова была иной. При схваткообразной боли вздувало весь живот, беспокоила тошнота. Стула не было по неделе и более, кишечник нередко опорожняли клизмами.

Больного в течение всего 1876 г. регулярно осматривали С. П. Боткин и Н. А. Белоголовый. Первый ставил диагноз «катар толстой кишки» (хронический колит по современной терминологии), второй, учитывая, что прямокишечная (местная) боль иррадиировала в крестец и левую ногу, склонялся к диагнозу «невралгия седалищного нерва». Пальпаторно доктора определяли вздутый живот и перерастянутые поперечную ободочную и нисходящую кишки. Однако опухоль в животе они не прощупывали и поэтому диагноз рака отвергали.

В течение 1876 г. Некрасов получал экстракт ревеня, касторовое масло, очистительные и масляные клизмы, электрическое воздействие на живот («фарадизацию»), морфин (опий). Поскольку дозы опия приходилось повышать, Николай Алексеевич к применению наркотического анальгетика относился негативно, считая, что могут ослабнуть литературные способности.

Некрасов очень доверял С. П. Боткину, посвятив ему поэму «Пир на весь мир» [6]. С мая по август из своего имения Чудовская Лука поэт каждые 10 дней приезжал к Сергею Петровичу в Гатчину, где тот лечил императрицу Марию Александровну. Однако на осень последняя отправилась в Крым, в Ливадию, захватив с собой лейб-медика Боткина. Несчастный больной отправился следом, жил в Ялте в гостинице с 1 сентября по 28 октября 1876 г., осматривался лейб-медиками С. П. Боткиным и Е. А. Головиным.

1 декабря 1876 г. в Санкт-Петербурге состоялся консилиум с участием хирурга профессора Н. В. Склифосовского. Здесь впервые за весь 2-летний период лечения больному было выполнено ректальное пальцевое исследование, при котором Склифосовским обнаружен рак прямой кишки. Н. А. Белоголовый приводит данные осмотра хирурга из скорбного листа: «В окружности верхней части прямой кишки находится опухоль величиной с яблоко, которая окружает всю периферию кишки и, вероятно, причиняет ее приращение к крестцовой кости. Соответственно месту этой опухоли находится весьма значительное сужение кишки, верхушка пальца едва в него проникает» [7].

Дальше произошли необъяснимые изменения в составе лечащих врачей Некрасова. Вместо Склифосовского, который не отвергал возможности радикально удалить опухоль, выполнив операцию ампутации прямой кишки вместе с крестцом (такие операции с 1826 г. были разработаны в мировой хирургии), в качестве хирурга был приглашен профессор Е. И. Богдановский, который впервые осмотрел пациента только 18 января 1877 г., т.е. произошла 50-дневная задержка в специализированном лечении рака прямой кишки. С. П. Боткин еще 3 мес. продолжал отвергать диагноз рака, настаивая на том, что у больного «воспалительная опухоль» (по типу гранулематозного колита, известного ныне как болезнь Крона).

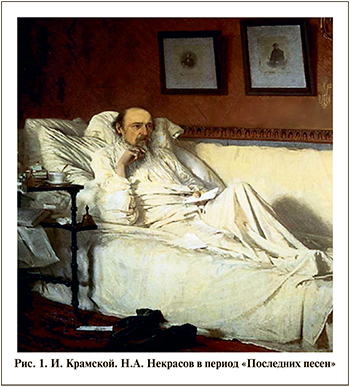

Е. И. Богдановский отказался и от радикального удаления опухоли, и от паллиативного вмешательства – наложения противоестественного заднего прохода, а решил прибегнуть к неоперативному методу – опорожнению толстой кишки с помощью эластичного желудочного зонда, проводимого ретроградно через опухолевый участок кишки. После нескольких выполненных процедур наступило временное улучшение состояния больного. В тот период художником И. Крамским была написана картина «Н. А. Некрасов в период "Последних песен"» (рис. 1).

Однако через зонд удавалось выводить только жидкое содержимое. Плотные массы задерживались в толстой кишке. Сама процедура проведения зонда была травматичной и болезненной, могла способствовать микроперфорациям кишечной стенки и местному распространению опухоли.

Во второй половине марта вновь стали нарастать явления частичной толстокишечной непроходимости. Живот раздуло, как барабан. Вновь появилась боль схваткообразного характера. Опухоль росла, и в конце марта через нее не удалось провести даже металлический буж для моче-испускательного канала, используемый Богдановским для реканализации просвета кишки (?!). Лечащими врачами была предложена операция колостомии. Некрасов был в отчаянии, не представляя, как он будет жить «с дырой в кишке». Однако 3 апреля он согласился на наложение противоестественного заднего прохода. Операцию решили выполнить 6 апреля в клинике Госпитальной хирургии Медико-хирургической академии, оперировать намеревался сам Е. И. Богдановский. Однако неэтично поступила сестра поэта, А. А. Буткевич. Еще в конце марта, когда встал вопрос об операции, она через знакомого в Вене обратилась к директору Венской хирургической клиники профессору Теодору Бильроту, который 5 апреля прислал телеграмму, что согласен выполнить операцию за 15 тыс. прусских марок.

Некрасов схватился за голову: где взять такие деньги? Он пишет брату Федору с настоятельной просьбой вернуть долг за Карабиху: «Пришли деньги. Кроме 14 тыс. по векселям, за тобой 1 тыс. процентная» [8]. Всего Некрасов выплатил Бильроту 20 тыс. рублей [4].

Теодор Бильрот прибыл в Санкт-Петербург поездом вечером 11 апреля 1877 г., а на следующий день осмотрел больного и в 13 ч выполнил операцию прямо на квартире Некрасова на Литейном проспекте. Однако на квартире невозможно было создать необходимые условия асептики, антисептики, освещения и т.п. Операцию Бильрот выполнил под хлороформным наркозом за 25 мин [9]. Он наложил внебрюшинную десцендостому из широкого поясничного доступа. При этом в спешке совершил вскрытие брюшины, что тогда считалось грубой ошибкой из-за возможности развития перитонита [2].

Перевязки выполнялись 3 раза в день, преимущественно Богдановским, ибо Бильроту была предложена большая культурная программа, его даже принял Александр II в Гатчинском дворце [3]. Колостома не функционировала, частично это было связано с парезом кишки. На 3-й день Бильрот выполнил грубый массаж передней брюшной стенки намасленными руками и механически выдавил содержимое кишки, после чего колостома начала функционировать. Получив гонорар, он устремился на вокзал и отбыл в Вену.

Русские врачи (Богдановский и Белоголовый) принялись исправлять ошибки операции, проведенной за баснословную сумму иностранным хирургом. Послеоперационный период был очень тяжел. Рана нагноилась на всем ее протяжении, края ее разошлись в стороны. Рана зажила грубым послеоперационным рубцом только через 6 нед. Через поясничный кишечный свищ циркулярно выпадала слизистая кишки.

А. А. Буткевич писала брату Федору: «Послезавтра будет 4 нед., как сделали операцию брату, до сих пор рана еще не зажила... Местная болезнь [рак прямой кишки] осталась в той же силе, припадки изменили свой характер: теперь он вскрикивает от боли каждые 20 мин» [10]. И все же пациент начал ходить по комнате, верил докторам, что может прожить еще несколько лет, просился на дачу или в имение.

В июле Некрасова перевезли на дачу в Черной речке.

С того времени начинается значительное ухудшение состояния больного, приведшее к летальному исходу.

Больной, его жена Ф. А. Викторова, и сестра Анна обратили внимание на появление новых симптомов заболевания. Больной стал часто мочиться, моча приобрела мутно-геморрагический вид. Появилась боль в поясничных областях: незначительная справа и более выраженная слева. На ногах, туловище и под глазами появились отеки. Уменьшился суточный диурез. Беспокоили головная боль, сухость во рту, жажда. Доктора Н. А. Белоголового, который в то время один из врачей наблюдал больного, поразил цвет лица, который стал «зеленовато-бледным» [7]. Обращали на себя внимание сонливость днем и бессонница ночью, запах мочевины от тела.

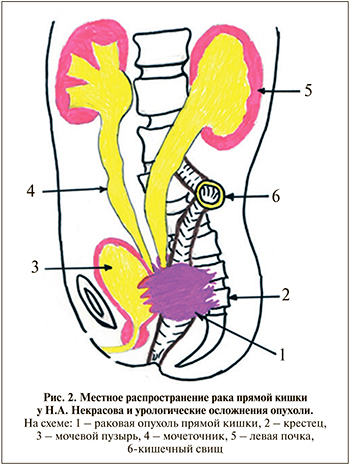

Современный врач при появлении таких симптомов у больного раком прямой кишки без сомнения поставит диагноз прорастания раковой опухолью стенки мочевого пузыря и сдавления ею тазовых отделов мочеточников с развитием уретерогидронефроза и хронической почечной недостаточности (ХПН).

В августе больного вновь перевезли на квартиру, в дом № 36 на Литейном проспекте. Урологические расстройства сохранялись, но им не было дано должной оценки, ибо на первый план выходили симптомы раковой болезни: больной не мог встать на ноги из-за раковой кахексии, его беспокоили боли в области прямой кишки, иррадиирующие в крестец и левую ногу.

Стали появляться признаки гнойно-воспалительных осложнений: с 20 ноября у Некрасова ежедневно возникала лихорадка с ознобом, с начала декабря усилилась боль в левой поясничной области, в глубоких тканях под послеоперационным рубцом, отмечалось выделение зловонного гноя из прямой кишки. Затем обозначилась болезненная воспалительная припухлость в левой ягодичной области. Далее припухлость захватила всю заднюю поверхность левого бедра, дойдя до подколенной ямки. В зоне воспалительных инфильтратов определялись флюктуация и крепитация.

Хирургу больного не показали. Бездействие лечащего врача Н. А. Белоголового в этом отношении удивляет.

Кстати, к воспоминаниям Н. А. Белоголового [7] нужно относиться с большой осторожностью и не всему верить. Впервые меня предупредил об этом директор музея-заповедника «Карабиха» А. Ф. Тарасов еще в 1977 г., когда я стал жадно переписывать выпрошенный у него экземпляр воспоминаний Н. А. Белоголового: «Николай Андреевич – лицо заинтересованное, больше доверяй письмам Некрасова и к нему». Действительно, Н. А. Белоголовый совершил много ошибок в лечении пациента; одно то, что он за 2 года болезни не провел ректального пальцевого исследования, говорит о многом.

На фоне септического состояния 14 декабря 1877 г. произошел мозговой инсульт, паралич правой руки и парез правой ноги. Сознание и речь затем частично восстановились. Состояние было крайне тяжелым. 26 декабря Н. А. Некрасов жестом поочередно подозвал к себе жену и сестру и попытался что-то сказать, наподобие «прощайте». Затем он потерял сознание. В последние сутки у него был неустойчивый пульс, наблюдалась анурия. В 20.50 27 декабря 1877 г. зафиксирована смерть больного.

Вскрытие произведено профессором В. Л. Грубером.

В среднеампулярном отделе прямой кишки найдена большая, бугристая, распадающаяся раковая опухоль, полностью перекрывавшая просвет кишки. Не было выявлено отдаленных метастазов рака в печень, легкие, головной мозг и другие органы. Местное распространение опухоли было значительным и выражалось в прорастании в крестец и заднюю стенку мочевого пузыря. Тазовые отделы обоих мочеточников были значительно сдавлены опухолью, причем левый мочеточник передавлен полностью (рис. 2). Наблюдался двусторонний значительный уретерогидронефроз с расширением вышележащих отделов мочеточников и полостей почек. Паренхима левой почки была атрофирована с потерей ее функции. В левом забрюшинном пространстве, особенно в зоне операции, обнаружен гнойно-воспалительный процесс со скоплением гноя.

Гной распространился вокруг тазовых отделов обоих мочеточников. Параректальная клетчатка была гнойно расправлена. Гнойные затеки распространялись через большое седалищное отверстие на левую ягодичную область и по всей задней поверхности мягких тканей левого бедра до уровня подколенной ямки.

На основании имеющихся клинических и патолого-анатомических данных больному Н. А. Некрасову ретроспективно можно поставить следующий развернутый диагноз:

Основное заболевание: рак прямой кишки в стадии T4NXMOP4 (стадия В по Dukes [11]) с прорастанием в крестец, мочевой пузырь и сдавлением тазовых отделов обоих мочеточников.

Осложнения основного заболевания: хроническая полная толстокишечная непроходимость. Операция колостомия (поясничная внебрюшинная десцендостомия) 12 апреля 1877 г. Нагноение послеоперационной раны. Кожно-толстокишечный свищ с циркулярным выпадением слизистой кишки. Острый гнойный парапроктит. Острые левосторонние гнойные паранефрит, параколит, ретроперитонит. Флегмона левого забрюшинного пространства. Гнойные затеки через большое седалищное отверстие на бедро. Обширная флегмона левой ягодичной области и бедра. Сепсис.

Обструкция тазовых отделов обоих мочеточников опухолью (справа неполная, слева полная). Двусторонний уретерогидронефроз. Нефункционирующая левая почка. Хроническая почечная недостаточность, терминальная стадия. Гнойный цистит. Раковая кахексия. Вторичная анемия.

Сопутствовавшие заболевания: атеросклероз мозговых, коронарных и периферических сосудов. Острое нарушение мозгового кровообращения. Правосторонний гемипарез. Неактивный туберкулез легких и гортани в стадии стойкой ремиссии.

Смерть больного Н. А. Некрасова наступила от сепсиса и уремии на фоне рака прямой кишки и мозгового инсульта.

Таким образом, тяжелые урологические расстройства, возникшие у Н. А. Некрасова, не были диагностированы прижизненно. Тому есть несколько причин. Во-первых, местные симптомы раковой опухоли прямой кишки с наличием жестоких и мучительных болей приковывали все внимание больного и врачей, при этом расстройства со стороны почек и мочевых путей отходили на второй план и представлялись менее значимыми и актуальными. Во-вторых, в то время в медицине не было лучевых, эндоскопических и функциональных методов, что затрудняло диагностику. В-третьих, большую роль сыграл отъезд профессора С. П. Боткина – большого специалиста по болезням почек в действующую армию в связи с началом Русско-турецкой войны в качестве лейб-медика Александра II. Сергей Петрович находился на Балканском фронте с государем с апреля по начало декабря 1877 г. и, возвратившись в Санкт-Петербург, застал лишь последние дни Некрасова, пребывавшего уже в полубессознательном состоянии после мозгового инсульта.

Для предупреждения прогрессирования ХПН и перехода ее в терминальную стадию Некрасову начиная с июля 1877 г. по жизненным показаниям требовалась операция – двусторонняя нефростомия. Такие операции в мировой урологии уже были освоены, а в Санкт-Петербурге их с успехом выполняли И. Ф. Буш (при пионефрозе), Х. Х. Саломон еще в начале и в середине XIX в., а затем – их ученики [12].

Несомненно, что наряду с сепсисом почечная недостаточность послужила непосредственной причиной смерти страдавшего раком прямой кишки Н. А. Некрасова.

Л. И. Дворецкий [1] предполагал, что в связи с крепитацией в области задней поверхности бедра у Некрасова была газовая гангрена. Однако данные вскрытия и клиническая картина опровергают этот диагноз. И все же работы Л. И. Дворецкого [1] по болезням великих людей и истории медицины интересны читателям. Только на первый взгляд кажется, что история медицины нам, современным врачам, не нужна.

Мы должны помнить наших Учителей – Н. И. Пирогова, С. П. Боткина, Н. В. Склифосовского, С. П. Федорова, Р. М. Фронштейна, А. Я. и Ю. А. Пытеля, Н. А. Лопаткина и многих других, знать, как развивалась медицина.

Только зная прошлое, прекрасное и счастливое, тяжелое и горькое, можно полноценно жить в настоящем и предвидеть будущее!

Всемирно известный поэт Н. А. Некрасов имел рак прямой кишки с прорастанием в крестец и мочевой пузырь, сдавлением тазовых отделов мочеточников, развитием уретерогидронефроза и ХПН. Урологические осложнения основного заболевания резко утяжелили состояние больного и значительно ускорили летальный исход.