Высокий уровень геморрагических и тромбоэмболических осложнений в результате чрескожной нефролитотрипсии (ЧНЛТ) отмечается в многочисленных исследованиях. Геморрагические осложнения различной степени возникают практически у каждого третьего пациента [1]. Среди факторов риска приводятся множественные пункции, применение интродьюсеров большого диаметра, большая длительность оперативного вмешательства, а также сам факт наличия коралловидных камней (КК) [1].

Повреждения сосудов происходят в основном в ходе дилатации чрескожного доступа к почке или чрезмерном изгибе интродьюсера. Во время процедуры ЧНЛТ поврежденные сосуды тампонируются тубусом нефроскопа и кровотечение становится заметным только после операции. Снизить риск кровотечения позволяет выполнение доступа к лоханке через низковаскуляризованную зону Бределя, что оправдывает необходимость интраоперационного использования УЗ-контроля при ЧНЛТ [2, 3]. Для ликвидации данного осложнения в большинстве случаев оказывается достаточным применение внешней компрессии места пункции или наложения зажима на нефростомическую трубку [2].

Степень кровопотери в послеоперационном периоде оценивается на основании необходимости проведения гемотрансфузии. При массивных кровотечениях, возникающих при повреждении крупных почечных сосудов, может потребоваться выполнение селективной эмболизации ветвей почечной артерии, а в исключительных случаях и экстренной нефрэктомии [4, 5]. По данным различных источников, частота кровотечений, для коррекции которых потребовалось переливание крови, варьируется от 0 до 34% [2, 4, 5]. Селективная окклюзия сегментарных ветвей почечной артерии оказалась востребованной в 0,5% случаев, нефрэктомия – в 0,03% [6, 7].

Возможным вариантом осложнения кровотечения в послеоперационном периоде при выполнении ЧНЛТ является формирование паранефральной гематомы почти у трети пациентов. При этом оперативное лечение требуется редко [1].

Тромбоэмболические осложнения после ЧНЛТ возникают в 1–3% случаев. Их связывают с исходным тромбозом глубоких вен нижних конечностей [5]. Подобные нарушения обычно развиваются во время оперативного лечения или в раннем послеоперационном периоде и могут иметь критическое, а порой и фатальное значение для пациента [8, 9]. Вместе с тем EAU для снижения риска кровотечения не рекомендует для таких пациентов фармакологическую профилактику и советует использовать только общую механическую профилактику [10].

Исходя из анализа литературных источников, посвященных осложнениям оперативной урологии, можно утверждать, что патогенез интраи послеоперационных тромбогеморрагических нарушений до настоящего времени остается малоизученным. На состояние тромбоцитарного компонента гемостаза могут оказывать влияние многие факторы: непосредственно заболевание, сопутствующие болезни, назначаемое лечение, проводимые инвазивные манипуляции и др. Изучение динамики количественных и функциональных показателей тромбоцитов в ходе оперативного лечения позволило выявлять изменения функциональной активности тромбоцитов в ответ на хирургическую травму, что выражалось в угнетении реакции высвобождения и превалировании обратимого ответа тромбоцитов на действие агонистов при аггрегатометрии [11].

Тромбоциты при малом размере имеют достаточно сложное строение, определяющее их высокий уровень полифункциональности. Это и мощный цитоскелет, и развитый эндоплазматический ретикулум, и сложный рецепторный и гранулярный аппарат, наличие митохондрий и других субклеточных структур [12, 13].

Тромбоциты относятся к регуляторам агрегатного состояния крови и отвечают за начальный этап реализации гемостаза. Они также осуществляют защитные реакции организма, участвуют непосредственно в процессах коагуляции и репарации сосудистой стенки, содержат и переносят биологически активные соединения. В качестве одной из возможных причин развития тромботических нарушений рассматривают индивидуальную реактивность тромбоцитов, циркулирующих в кровяном русле. В связи с этим исследование особенностей морфофункционального состояния тромбоцитов с анализом гетерогенности циркулирующей их популяции имеет первостепенное значение в диагностике большинства периоперационных тромбогеморрагических осложнений [14–17].

Комплекс традиционных методов исследования сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза стандартно включает подсчет общего числа тромбоцитов, показатели среднего объема тромбоцита и ширину распределения по величине их объема, оценку адгезивной и агрегационной способности, времени кровотечения, тромбокрит и др. [18–22].

Вместе с тем регистрируемые уровни послеоперационных кровотечений при исходно нормальных показателях гемостаза вызывают разумное сомнение в эффективности и достоверности традиционных подходов к прогнозированию геморрагических нарушений. Рутинные лабораторные тесты оценки гемостаза преимущественно характеризуют концентрацию отдельных белков и компонентов системы гемостаза и не обладают достаточной специфичностью, диагностической ценностью и прогностической значимостью. Вот почему в большинстве случаев приходится ориентироваться на клинические проявления нарушений гемостаза от тромбоза до кровотечения.

Роль индивидуальной реактивности тромбоцитов в развитии периоперационных тромбогеморрагических осложнений убедительно доказана на примере пациентов с хроническим обструктивным пиелонефритом, поступившим для проведения ультразвуковой литотрипсии [23–26]. Установлено, что предиктором выраженности гематурии при мочекаменной болезни (МКБ) после проведения литотрипсии являются исходный размер конкремента, его локализация, степень активности воспалительного процесса в мочевыводящих путях (МВП) и индивидуальная реактивность тромбоцитов. Так, при исходно сопоставимых показателях гемостаза после удаления конкрементов в случае микрогематурии зарегистрировано снижение ответа тромбоцитов на такие индукторы, как адреналин и аденозиндифосфат (АДФ). В то же время при макрогематурии адренореактивность больных повышалась в 1,8 раза. Полученные результаты могут свидетельствовать о различном эффекте агонистов на тромбоциты на больных с послеоперационной микроили макрогематурией после литотрипсии ввиду индивидуальной реактивности организма.

При поиске корреляций между показателями агрегационной активности тромбоцитов, параметрами плазменного гемостаза и рутинными биохимическими маркерами крови установлена взаимосвязь между степенью агрегации и уровнем фибринолитической активности плазмы, а также содержанием кальция и фосфора в сыворотке крови [27].

При помощи метода атомно-силовой микроскопии получены новые данные об особенностях морфофункционального состояния и индивидуальной реактивности тромбоцитов у пациентов, перенесших оперативное лечение. Выявлены изменения морфологических и локальных механических свойств мембран тромбоцитов – модуля упругости, адгезии, жесткости мембраны. Продемонстрировано изменение их внутрисосудистой активации в ходе оперативного вмешательства [28–30].

Морфометрические показатели тромбоцитов, полученные в режиме реального времени методом лазерной интерферометрии, использованы для проведения объективного контроля эффективности воздействия внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) и низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) на течение воспалительного процесса у пациентов с острым пиелонефритом [31, 32]. На основании полученных данных высказано положение, согласно которому нарушения в тромбоцитарном сегменте гемостаза служат патогенетическим звеном заболевания, а в комплексное лечение таких пациентов помимо традиционной антибактериальной и противовоспалительной терапии целесообразно включать ВЛОК и НИЛИ для купирования воспаления на более ранних сроках.

В сравнительном исследовании клинической эффективности ВЛОК и традиционных методов предоперационной подготовки пациентов (бинтование нижних конечностей, применение низкомолекулярного гепарина в профилактических дозировках), проведенном на основе анализа данных коагулограммы, допплерографической оценки кровотока в сосудах предстательной железы и морфометрических показателей циркулирующих тромбоцитов, отмечена высокая эффективность ВЛОК для снижения тромботических и геморрагических осложнений при оперативном лечении пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы – на 6 и 4,9% соответственно [33].

Важным преимуществом данного метода является то, что он не требует специальных реактивов, доступен, удобен в исполнении, воспроизводим, оперативен, обеспечивая получение необходимой диагностической информации в течение часа с момента забора крови.

В то же время вопрос о патофизиологическом и клиническом значении морфометрических тромбоцитарных показателей и индексов как маркеров интенсивности тромбоцитогенеза и агрегационной активности тромбоцитов остается не до конца выясненным. Анализ доступной научной литературы показал, что 66,7% публикаций свидетельствуют о значимости морфометрических тромбоцитарных индексов как прогностических индикаторов тромботических осложнений, тогда как в 15,6% работ отрицается их клиническая значимость [34].

Таким образом, морфометрические показатели тромбоцитов в настоящее время следует рассматривать в качестве перспективных маркеров нарушений гемостаза, позволяющих оценивать гетерогенность и индивидуальную реактивность циркулирующих тромбоцитов для прогноза и диагностики тромбогеморрагических осложнений. Необходимо проведение дальнейших мультицентровых когортных исследований. Более детальное изучение этого вопроса может способствовать снижению послеоперационных осложнений, а также выявлять предикторы риска геморрагических осложнений при выполнении ЧНЛТ у пациентов с КН.

Структура и частота неблагоприятных исходов ЧНЛТ. Для классификации неблагоприятных исходов ЧНЛТ наибольшее применение получила шкала хирургических осложнений Clavien–Dindo [35]. Масса работ посвящена распределению частоты осложнений между группами в зависимости от исходного размера и расположения камня по шкале Guy’s stone score (GSS), в которой КК обозначены как GSS-3 (неполные: занимающие лоханку и минимум 2 чашечки) и GSS-4 (полные: занимающие лоханку и все чашечки). При анализе результатов ЧНЛТ у 1066 пациентов с КН P. A. de Souza Melo et al. (2018) [36] отметили осложнения в 14,3% наблюдений. При этом в группе GSS-3 и CSS-4 осложнения наблюдались в 16,4 и 22,2% наблюдений соответственно. В группе GSS-3 наиболее часто наблюдались осложнения Clavien–Dindo II (4,6%) и Clavien–Dindo III (5,6%), летальный исход наступал в 0,3% случаев. В группе GSS-4 наиболее часто наблюдались осложнения Clavien–Dindo II (10,8 %) и Clavien-Dindo IV (5,4%), летальный исход наступал в 1,6% случаев.

При изучении результатов 119 ЧНЛТ у 51 ребенка с КК (GSS-4) B. Purkait et al. (2016) [88] описывают осложнения в 47% случаев. Из них степени Clavien–Dindo I+II соответствовали 83,3%, Clavien-Dindo III+IV – 16,7%. Летальных исходов не было.

A.R. EL-Nahas et al. (2012) [37] опубликовали результаты ЧНЛТ у 238 взрослых с КН. Осложнения возникли в 22% наблюдений. В качестве интраоперационных осложнений описывались кровотечение, потребовавшее прекращения операции в 23 (9,5%) наблюдениях, и перфорация стенки лоханки – в 6 (2,5%). После операции отмечались гематурия (6,3%), персистирующая экстравазация мочи (3,9%), лихорадка (2,1%), гидроторакс (4 пациента) и уринома (2). Переливание крови потребовалось 14% пациентов.

Имеется большой массив литературных ссылок, касающихся безопасности ЧНЛТ по сравнению с другими методами оперативного лечения КН. Мета-анализ работ [38], сравнивавших ЧНЛТ с лапароскопическим методом удаления КК, не выявил различий в частоте лихорадки, инфекционных осложнений, травматического повреждения почки, послеоперационной кишечной непроходимости, и персистирующей экстравазации мочи. При этом общая частота осложнений уровень и кровопотери были выше при применении ЧНЛТ.

Мета-анализ, выполненный T. Wu et al. (2017) [39], не выявил различий по частоте осложнений между ЧНЛТ и уретероскопической литотрипсией, однако показал преимущество ЧНЛТ по показателю SFR (stone free rate – частота отсутствия камней) за одну лечебную сессию. Схожие данные получили другие авторы [40].

При сравнении мини-ЧНЛТ со стандартной ЧНЛТ Ali Güler et al. (2018) [41] не выявили различий как в частоте, так и в структуре осложнений, за исключением меньшей частоты гемотрансфузий в группе мини-ЧНЛТ.

Также не установлено существенной разницы между ЧНЛТ и лапароскопической пиелолитотомией по частоте возникновения серьезных осложнений, однако частота гемотрансфузий в группе ЧНЛТ оказалась выше [42]. Аналогичные данные с указаниями на меньшую среднюю длительность операции в группе ЧНЛТ получены Y. M. Haggag et al. (2013) [42] и S. Li et al. (2014) [43].

По сравнению с открытой операцией ЧНЛТ обеспечивала меньшие сроки госпитализации и сопоставимую частоту осложнений, но чаще приводила к необходимости повторного вмешательства [44]. Однако Э. К. Яненко и соавт. (2014) [45] указывают на меньшую, чем при открытых операциях, частоту гемотрансфузий и осложнений по шкале Clavien–Dindo при выполнении ЧНЛТ.

Таким образом, ЧНЛТ является конкурентоспособным видом оперативного вмешательства, обеспечивающим хороший процент положительных исходов при лечении пациентов с КН. Для снижения частоты периоперационных осложнений необходимы грамотное планирование проведения вмешательства, применение доступных методов визуализации и оценка предрасполагающих факторов с возможностью их своевременной коррекции.

Прогнозирование осложнений ЧНЛТ. Имеется ряд работ по оценке различных предикторных критериев и параметров, которые позволили бы эффективно прогнозировать исход лечения КН, а также возможные интраи послеоперационные осложнения при выполнении ЧНЛТ.

A. Tefikli et al. (2008) опубликовали исследование [46], в котором все осложнения ЧНЛТ оценены в соответствии с модифицированной классификацией хирургических осложнений, предложенной D. Dindo, N. Demartines, P.-A. Clavien [47]. Авторы предложили стратифицированный подход к негативным последствиям ЧНЛТ, который, по их мнению, позволит избегать использования нестандартных определений и формулировок. Надежность и удобство использования данной шкалы для больных, прошедших лечение КН, впоследствии показаны в других исследованиях [48].

Важным шагом в стратификации рисков осложнений стало крупное проспективное исследование [48], в котором была приведена структура осложнений после ЧНЛТ в соответствии с классификацией хирургических осложнений. В нем приняли участие 5803 пациента из 96 центров по всему миру. Частота осложнений составила 20,5%, из которых I степень имела место у 11,1%, II – у 5,3, IIIa – у 2,3, IIIb – у 1,3, IVa – у 0,3, IVb – у 0,2%, V – у 0,03%.

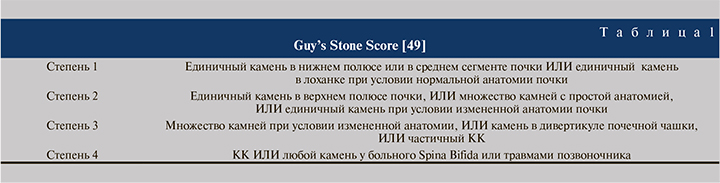

В настоящий момент различными исследовательскими группами предложено несколько шкал, позволяющих составлять прогноз исхода ЧНЛТ. K. Thomas et al. (2011) предложили шкалу Guy’s Stone Score (GSS) [49], которая позволяет предсказывать долю пациентов, «свободных от камней» (Stone-free rate – SFR). Оценка по данной шкале базируется на определении характеристик и расположения камней, а также на наличии анатомических аномалий почек (табл. 1). На основании мультивариативного анализа линейного регресса (р<0,01) установлена достоверная зависимость между степенью по шкале GSS и SFR. Вместе с тем данная шкала оказалась неэффективной в предикции частоты и тяжести осложнений, определяемых по шкале P. Clavien. Авторы отмечают значимые ограничения данной работы в силу небольшой выборки (n=100) и моноцентрового характера исследования. Представленная шкала также не учитывает наличия фоновых заболеваний, состояния гемостаза у пациента, а также навыков хирурга.

Другая номограмма предложена и апробирована A. Smith et al. (2013) на выборке пациентов (n=2806) из исследования Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES) [50]. Установлено, что наиболее значимым фактором, влияющим на SFR, был размер камня (χ2=30,27; р<0,001), рассчитанный по формуле S=(0,785 * ширинамакс. * длинамакс.).

Другими значимыми факторами оказались наличие КК (χ2=19,27; р<0,029), число камней (χ2=4,78; р<0,001) и их расположение (χ2=14,74; р<0,001), факт предшествовавшего лечения (χ2=14,55; р<0,012), а также количество подобных пациентов в стационаре за год (χ2=45,58; р<0,001). Каждому значению конкретного признака начислялась определенная сумме баллов по шкале. В итоге финальная сумма конвертировалась в SFR.

Z. Okhunov et al. (2013) [52] разработали и апробировали на выборке из 117 пациентов новую шкалу S.T.O.N.E. В ней учитывали 5 факторов: размер камня (S), длину тракта от кожи до камня (T), наличие обструкции (О), число камней (N) и их плотность (Е). За каждый пункт шкалы начислялись баллы (табл. 2). Авторы выдвинули и подтвердили гипотезу о связи представленных факторов и как следствие – суммарного балла по шкале S.T.O.N.E. с SFR (тест Хи-квадрат, р<0,001). У пациентов с полным SFR средний балл составил 6,8, тогда как у пациентов с остаточными камнями он был равен 9,7 (р<0,002). Также была выявлена зависимость между суммарным баллом и некоторыми периоперационными осложнениями при выполнении ЧНЛТ, такими как продолжительность оперативного вмешательства (р<0,001), ожидаемая кровопотеря (р<0,005), а также длительность госпитализации (р<0,001). Авторы отмечают простоту и хорошую воспроизводимость данной шкалы по сравнению с другими предикторными моделями. В качестве примера приведено исследование [53], в котором предложено использовать трехмерную морфометрию камней для прогнозирования длительности и числа этапов ЧНЛТ. Полученные выводы корреспондируют с заключением [51] о возможности использовать характеристики камней в качестве прогностической модели. Вместе с тем следует подчеркнуть, что данная методика не может применяться в рутинной практике в связи с недоступностью и дороговизной необходимого оборудования, а также сложностью интерпретации результатов теста.

В 2015 г. S. Sfoungaristos et al. опубликовано исследование сравнительной эффективности трех выше упомянутых шкал среди больных КН (n=286) как наиболее тяжелой формы нефролитиаза (Н) [53]. По данным ROC-анализа, для шкалы S.T.O.N.E. AUC=0,743 (р=0,001; 95 % ДИ: 0,627–0,860), для CROES AUC=0,687 (р=0,009; 95 % ДИ: 0,557–0,817) и для GSS AUC=0,635 (р=0,060; 95 % ДИ: 0,497–0,773). Авторы пришли к заключению, согласно которому шкала S.T.O.N.E. наиболее специфична и чувствительна, которую можно использовать для прогнозирования SFR в результате ЧЛНТ. Стоит отметить, что ни одна шкала достоверно не предсказывала появления тех или иных конкретных осложнений ЧНЛТ. Этим обусловлена необходимость дальнейших поисков оптимальных предикторных моделей интраи постоперационных осложнений ЧНЛТ.

Схожую концепцию предложили Z. Zhu et al. (2011) [54]. Оценка производилась на основании четырех факторов (число камней, их расположение, размер и наличие гидронефроза). Данные факторы, по данным исследователей, также могут быть эффективным предиктором SFR при КН. Коррекция и профилактика осложнений ЧНЛТ. Одним из самых распространенных осложнений ЧНЛТ являются геморрагии. Основным методом коррекции массивного кровотечения остается проведение гемотрансфузии, которая требуется в 0–20% случаев [55]. К факторам риска кровотечения в интраи послеоперационном периодах в настоящий момент относят само наличие КН, множественные пункции почек, доступ через верхний сегмент почки, неопытность хирургов, длительность операции, а также наличие сахарного диабета у пациента в анамнезе. Одним из надежных методов остановки кровотечений из артериовенозных фистул и псевдоаневризм является селективная эмболизация, однако данный метод технически сложен и требует высокой квалификации персонала [56]. К другим методикам остановки кровотечений относят прямое введение гемостатических средств в нефростомический ход, компрессию места доступа (в том числе при помощи баллонного катетера), а также применение осмотических диуретиков [2]. Профилактика кровотечений базируется на предоперационной оценке системы гемостаза (МНО>1,5 и уровень тромбоцитов менее 80 тыс/мм3 должны предварительно корригироваться), минимально достаточном числе доступов, а также на осуществлении по возможности доступа через аваскулярную зону Бределя почки [57–62].

Инфекционные осложнения ЧНЛТ являют собой частое событие и в некоторых случаях могут представлять непосредственную угрозу жизни больного. Основным методом лечения данного вида осложнений является антибиотикотерапия соответственно чувствительности возбудителя [2]. В случае развития сепсиса и полиорганной недостаточности требуются немедленный перевод пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии и раннее начало антибиотикотерапии препаратами широкого спектра действия под контролем антибиограммы мочи, а также дренирование и санация инфекционного очага. Кроме того, необходима массивная инфузионная терапия с вазопрессорной поддержкой для оптимизации перфузии органов. При необходимости применяют экстракорпоральные методы протезирования функции органов (искусственная вентиляция легких – ИВЛ, гемодиализ, гемодиафильтрация, гемои плазмосорбция, плазмаферез, экстракорпоральная мембранная оксигенация). Наиболее важным элементом в практике врача-уролога является своевременное выявление признаков развивающейся полиорганной дисфункции и раннего принятия решения о переводе в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) на основе оценки состояния пациента по шкале quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) [63, 64]. Методом профилактики инфекционных осложнений является предоперационное определение титра и вида бактериального возбудителя в моче и антибиотикотерапия в случае, если моча нестерильна. Если у пациента установлены клинико-лабораторные признаки пиелонефрита, то оперативное вмешательство должно быть отложено [65].

Повреждения различных органов представляют собой сравнительно редкое, однако потенциально опасное осложнение. Одним из таких примеров является перфорация плевры и скопление воздуха, выпота, крови или мочи в плевральной полости (пневмоторакс, гидроторакс, гемоторакс и уриноторакс, соответственно). Основным методом профилактики данного ряда осложнений являются осторожность при выполнении доступа над 12-м ребром и отказ от пункции выше 11-го ребра. Процедура должна выполняться под ультразвуковым контролем и предпочтительно при полном выдохе больного. Тактика лечения пневмоторакса в подобных ситуациях выжидательная в абсолютном большинстве случаев, дренаж требуется только при массивном скоплении воздуха в плевральной полости по данным компьютерной томографии (КТ). Тактика лечения гидроторакса предполагает плевральную пункцию в тяжелых случаях. При уринотораксе происходит попадание мочи в плевральную полость, поэтому плевральный дренаж должен быть удален только после почечного с тем, чтобы исключить вероятность рецидива данного состояния [66].

Менее распространенной группой осложнений являются повреждения почки, приводящие к экстравазации мочи и возможному формированию уриномы. В настоящий момент считается, что оптимальным методом коррекции данного осложнения является адекватное дренирование при помощи чрескожной нефростомии или установки мочеточникового катетера (стента). В случае формирования уриномы показано ее чрескожное дренирование [55].

К наиболее редким осложнениям относят прямые повреждения органов брюшной полости – кишечника, селезенки и печени. В литературе описаны единичные случаи развития подобных негативных явлений. К основным методам лечения данных осложнений относится ревизия брюшной полости с ликвидацией дефектов и санацией (по необходимости) брюшной полости. Избежать подобных осложнений возможно при помощи тщательного сбора анамнеза и рутинного применения методов визуализации органов брюшной полости при планировании вмешательства [67].

Резюме. На сегодняшний день нефролитиаз остается одной из ключевых урологических проблем и имеет широкое распространение во всем мире. КН представляют собой тяжелую форму мочекаменной болезни и имеет комплексную этиологию и патогенез, а также характерные осложнения и частые рецидивы.

При выборе метода лечения необходимо опираться на безопасность, эффективность, радикализм и экономическую целесообразность. Перспективными считаются минимально инвазивные методы лечения – ДУВЛ, ЧНЛТ и комбинированная «сэндвич»-терапия. Вместе с тем даже при малоинвазивных оперативных вмешательствах по поводу КН могут развиваться нарушение целостности лоханки и чашечек, повреждение соседних органов, инфекционные и тромбоэмболические осложнения. Актуальным также остается разработка прогностических систем для предотвращения интраоперационных и послеоперационных осложнений.