Введение. С развитием эндоскопических методов удаления камней при нефролитиазе изменилась тактика лечения пациентов с мочекаменной болезнью (МКБ). Несмотря на то что риск осложнений, обусловленных техникой вмешательства, снижается благодаря широкому внедрению литотрипсии, дробление камней высокой плотности сопровождается повышенным риском повреждения интерстиция и расстройством микроциркуляции с последующим развитием фиброза почечной паренхимы, что в свою очередь обусловливает снижение функции почек и развитие хронической болезни почек [1–3].

Важная роль в объективной оценке травматического воздействия литотрипсии в раннем послеоперационном периоде принадлежит молекулярным маркерам повреждения почек, позволяющим констатировать острое почечное повреждение (ОПП) раньше, чем при использовании таких общепринятых лабораторных показателей, как креатинин сыворотки крови и мочи, скорость клубочковой фильтрации [4–7].

Очевидно, что внедрение в клиническую практику современных методов диагностики патологических изменений в почках при уролитиазе даст возможность улучшить результаты литотрипсии, снизить вероятность развития осложнений, а также в полном объеме восстановить функцию почек и трудоспособность пациентов [5, 8, 9].

С учетом вышеизложенного целью настоящего исследования служит получение информации о функциональном состоянии почек при нефролитиазе до и после оперативного лечения, а также данных о повреждающем действии различных видов энергии при литотрипсии камней высокой плотности.

Материалы и методы. В исследование включены 105 пациентов с МКБ с конкрементами высокой плотности (более 1000 единиц по шкале Хаунсфилда [HU]) в возрасте от 25 до 62 лет, которым была выполнена литотрипсия. Пациентам (n=38) 1-й группы проведена контактная литотрипсия с использованием лазерной энергии, 2-й (n=32) – контактная ультразвуковая литотрипсия, 3-й группы (n=35) – дистанционная литотрипсия. Критерием включения в исследование стал впервые выявленный необструктивный камень почки высокой плотности – более 1000 HU, по данным двухэнергетической компьютерной томографии [10–12]. Из исследования были исключены пациенты с хронической почечной недостаточностью; активной стадией хронического пиелонефрита; с выявленным конкрементом, вызывающим обструкцию мочевыводящих путей; беременные; с ВИЧ-ассоциированной инфекцией; с установленным онкологическим заболеванием; пациенты с тяжелой соматической патологией. Исследуемые больные были комплексно обследованы: выполнены клинико-биохимические анализы крови и мочи, а также определение реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ), селективной протеинурии, содержания интерлейкина-18 (ИЛ-18) в моче, оценка уровня NGAL (липокалин-2) мочи. Первое обследование выполняли за сутки до литотрипсии; последующие проводили через 3 часа, на 1-е и 5-е сутки после операции. Особое внимание придавалось специфическим лабораторным тестам (РТМЛ, селективная протеинурия, ИЛ-18, NGAL), которые позволили получить дополнительную информацию о функциональном состоянии почечной паренхимы.

Двухэнергетическую компьютерную томографию проводили на аппарате Somatom Definition («Siemens», Германия) при напряжении 140 кВ/55mAs и 80 кВ/303mAs с последующей обработкой данных [13, 14].

Суть проведенных специфических лабораторных тестов заключается в следующем.

Реакцию торможения миграции лейкоцитов, основанную на способности активированных Т-лимфоцитов выделять лимфокины, тормозящие миграцию лейкоцитов, использовали для оценки ответа иммунной системы на аутоантигены. Это позволило in vitro оценить способность Т-лимфоцитов и лейкоцитов к кооперации.

В результате повреждения почечной паренхимы образуются антигены, взаимодействующие с иммунокомпетентными клетками, при этом лимфоциты реагируют продукцией интерлейкинов, способных тормозить миграцию нейтрофильных лейкоцитов. Таким образом, РТМЛ отражает активность воспаления на фоне повреждения. Повышение РТМЛ следует рассматривать как положительный показатель с точки зрения прогноза, так как клинически это отражает более быстрое выздоровление больных после операции. С помощью РТМЛ можно определить уровень ответа иммунной системы, а также оценить выраженность повреждения почечной паренхимы. Исследование проводили по методике Витебского, в которой применяются почечные антигены с использованием формулы: РТМЛ=S1/S2x100%, где S1 – площадь миграции с антигеном; S2 – площадь миграции без антигена. Чем больше степень торможения, тем ниже активность воспалительного процесса. Расчетные показатели служат основой для объективной оценки функционального состояния почек [1, 15].

Селективную протеинурию выявляли посредством электрофореза белков мочи в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия. Данный метод позволяет определить выраженность нарушения фильтрационной функции почек при идентификации специфических белков с различной молекулярной массой.

Содержание ИЛ-18 в моче определяли с помощью тест-систем ИЛ-18-ИФА-БЕСТ (АО «Вектор БЕСТ», Россия). В этом анализе используется количественный метод твердофазного ИФА сэндвич-ферментов для количественного определения человеческого ИЛ-18.

Уровень NGAL (липокалин-2) мочи определяли посредством набора для ИФА («NGAL Rapid ELISA Kit», Дания). Анализ проводили с мышиными моноклональными антителами. Концентрацию оценивали после построения и сравнения калибровочной кривой образцов с калибратами с известным количеством липокалина-2.

Для обследования мочеточника использовали ригидный уретерореноскоп («Karl Storz»).

Контактную лазерную литотрипсию выполняли на аппарате, генерирующем лазерное излучение мощностью 60 Ватт с фиброоптическим волокном 600 µm.

Контактную литотрипсию с применением ультразвука проводили при помощи интракорпорального литотриптора с диаметром зонда 1,5 и длиной 573 мм. Использовали ультразвуковую энергию в следующем режиме: рабочий цикл – 100%, мощность – 80–100%.

Дистанционную литотрипсию осуществляли на аппарате Dornier Gemini с двойным наведением при мощности генератора 14 кВ. За один сеанс литотрипсии генерировали 800–2000 ударно-волновых импульсов. После каждых 300 импульсов выполняли контрольное УЗИ почек для определения степени фрагментации уролита. При этом при конкрементах размером более 1,5 см до проведения ДЛТ был установлен мочеточниковый стент – 42,8% наблюдений. Пациентам 1-й и 2-й групп в 82% случаев проводили стентирование мочеточника, в остальных 18% наблюдений при размере конкремента менее 1 см был установлен мочеточниковый катетер на 2 сут. Все операции выполнены под наркозом.

Всех пациентов после операций доставляли в общую палату. Больным прописывали комплексное лечение: продолжали антибактериальную терапию, назначенную в предоперационном периоде; спазмолитики и анальгетики. Рекомендовали соблюдать питьевой режим – более 1,5 л воды в сутки. Назначали общепринятую пред- и послеоперационную фармакотерапию с целью уменьшения повреждающего воздействия на почечную паренхиму.

Для статистической обработки использовали программное обеспечение Statistica for Windows (v.6.0). Все оценки и заключения не требовали специального контроля количества наблюдений и выполняли с фактически имеющимися данными. Выполнен расчет элементарных статистик (средние значения, ошибки средних, среднеквадратические отклонения, размах разброса данных). При вероятности ошибки р≤0,05 результаты считали статистически значимыми. Сопоставление изучаемых показателей в динамике после проведенного лечения выполнялось с помощью критерия знаков и критерия Вилкоксона.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов в результате обследования были выявлены плотные односторонние конкременты почки. Размеры камней варьировались от 0,8 до 2 см. При оценке клинико-лабораторных показателей у 52,7% пациентов выявлена микрогематурия, у 38,3% – лейкоцитурия.

Результатом проведенных вмешательств во всех наблюдениях стала фрагментация конкрементов. В 92,8% случаев при проведении контактной литотрипсии камни были удалены полностью. После ДЛТ отхождение всех фрагментов камней в 94,9% случаев произошло в первые 2 нед.

Средняя продолжительность литотрипсии в 1-й группе составила 40±3,8 мин, во 2-й – 35±2,3, в 3-й – 32±3,6 мин.

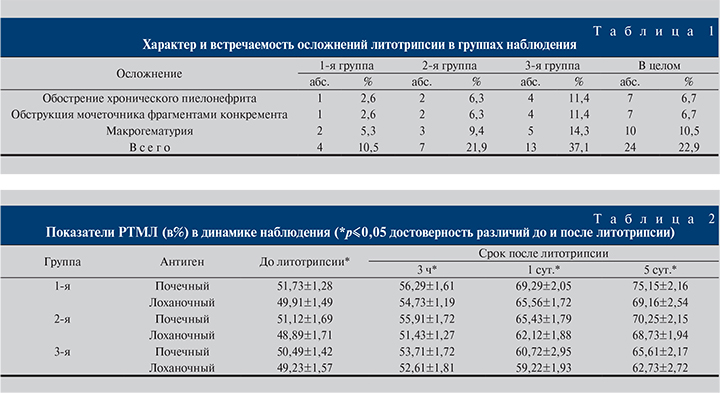

Несмотря на отсутствие явных клинических признаков острого пиелонефрита, а также выраженных изменений клинического анализа крови и мочи в дооперационном периоде, осложнение в виде обострения хронического пиелонефрита отмечено у 7 (6,7%) пациентов (табл. 1). Обструкция мочеточника фрагментами камня в интрамуральном отделе («steinstrasse») имела место в 7 (6,7%) наблюдениях (табл. 1). Данное осложнение связано с неадекватной функцией мочеточникового стента. «Каменная дорожка» ликвидирована за счет повышения диуреза и назначения спазмолитических препаратов. В 3-й группе троим пациентам выполнена литоэкстракция.

Макрогематурия наряду с обострением пиелонефрита была самым частым осложнением (табл. 1). Макрогематурия в группах контактной литотрипсии связана с непосредственным воздействием конкремента на почечную ткань за счет ретропульсации при литотрипсии, а также с травмой форникальных вен вследствие повышения внутрилоханочного давления. В группе ДЛТ указанное осложнение было следствием непосредственного воздействия ударной волны на паренхиму почки во время сеанса литотрипсии. Ни у одного из пациентов после операции по результатам неоднократных УЗИ не было зафиксировано субкапсулярной гематомы. При этом во всех группах макрогематурия купирована на фоне консервативного лечения на 2-е сутки после операции.

При МКБ имеет место повреждение ткани почечно-лоханочного сегмента, степень которого зависит от размера камня, его формы, расположения, плотности. Такое воздействие вызывает определенный иммунный ответ. При оценке результатов РТМЛ, представленных в табл. 2, до литотрипсии у всех пациентов отмечены высокие показатели РТМЛ, что обусловлено влиянием конкремента. Рост показателя РТМЛ в группах можно рассматривать как отражение выраженности повреждения почки при литотрипсии и как фактор благоприятного исхода для функции почки после повреждающего воздействия применяемой энергии. Исходя из результатов РТМЛ, при литотрипсии конкрементов высокой плотности предпочтение следует отдавать контактной литотрипсии, так как достигается наименьшая травматизация паренхимы почки при значимой фрагментации камня.

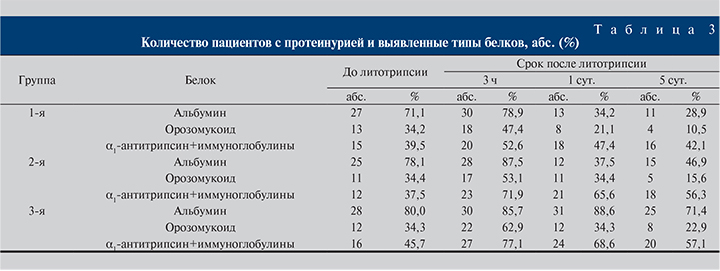

Исследование селективности протеинурии по вышеуказанной методике было проведено всем пациентам (табл. 3). Во всех группах в большинстве наблюдений отмечено присутствие в моче альбумина, примерно у трети исследуемых – орозомукоида (α1-кислого гликопротеина). Следует отметить, что у пациентов выявляли как один из четырех белков, так и комбинацию двух или трех белковых молекул.

Анализ селективной протеинурии выполнен для оценки влияния различных методов литотрипсии на клубочковую фильтрацию. Руководствуясь полученными данными, можно сделать вывод: при уролитиазе происходит нарушение фильтрации в почке, за счет чего в моче определяются высокий уровень содержания средне- и высокомолекулярных протеинов.

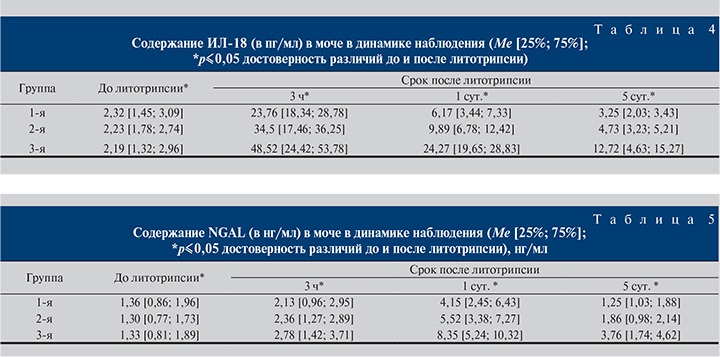

Исходный уровень ИЛ-18 в группах не различался (табл. 4). После литотрипсии содержание ИЛ-18 повысилось и достигло максимальных значений через 3 ч после литотрипсии, однако при дальнейшем измерении на 1-е и 5-е сутки значимо снижалось. Обращает внимание, что уровень ИЛ-18 при проведении ДЛТ (3-я группа) по сравнению с 1-й группой был в 2 раза выше через 3 ч после дробления и оставался на высоком уровне через 5 сут. При этом содержание цитокина на 1-е и 5-е сутки во 2-й группе было выше, чем в 1-й (табл. 4). Основываясь на значениях показателя ИЛ-18, предпочтительным методом дробления конкрементов высокой плотности является контактная литотрипсия.

Вне зависимости от применяемой энергии при проведении литотрипсии максимальные значения NGAL регистрировали в 1-е сутки после операции. На 5-е сутки после операции уровень NGAL в 1-й группе был минимальным, во 2-й и 3-й – выше в 1,5 и 3 раза соответственно. Таким образом, синтез и экспрессия гена NGAL происходят в течение первых суток в ответ на повреждение эпителия канальцев с целью восстановления клеток в дистальных отделах нефрона.

С учетом данных маркеров ОПП, а также результатов РТМЛ и селективной протеинурии использование лазерной энергии при литотрипсии конкрементов высокой плотности позволяет достигать фрагментации камня с наименьшим травматическим воздействием на почку.

Заключение. Проведенное исследование доказывает, что применение маркеров острого повреждения почек, таких как ИЛ-18 и NGAL, позволяет констатировать ОПП на ранних стадиях, а также объективно оценить функциональное состояние почек после проведения литотрипсии. Биомаркеры могут быть использованы в клинической практике наряду с классическими анализами. РТМЛ позволяет оценивать уровень иммунного ответа организма на аутоантигены при повреждении почек, а селективная протеинурия отражает степень повреждения паренхимы после литотрипсии.

В ходе нашего исследования получена информация о степени повреждения нефронов почки до оперативного вмешательства, что в последующем может служить критерием отбора пациентов для различных методов литотрипсии. Кроме того, полученные данные могут быть использованы при сравнительной оценке повреждающего воздействия различных видов энергии. Согласно полученным нами данным, наиболее безопасным методом в отношении повреждающего воздействия на паренхиму почки является литотрипсия с применением лазерной энергии.