Введение. Общепринятым подходом к хирургическому лечению коралловидного нефролитиаза является перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ) [1, 2]. Однако этот метод демонстрирует значительное снижение эффективности при полных коралловидных камнях (стадии К3–К4) [3]. Решением данной проблемы может служить использование нескольких доступов, но применение данной методики приводит к увеличению операционного времени, геморрагическим и инфекционно-воспалительным осложнениям в послеоперационном периоде [3, 4]. Альтернативный метод удаления конкрементов, такой как ретроградная интраренальная хирургия (РИРХ), хотя и имеет невысокий риск послеоперационных осложнений, в исследованиях показывает низкую эффективность по сравнению с ПНЛ в лечении коралловидных камней [5, 6].

Применение мини-ПНЛ значительно снижает травматизацию почки и имеет ряд преимуществ, таких как более деликатное манипулирование инструментом в ЧЛС и расширение возможностей для бездренажного завершения операции, но данный метод при полных коралловидных камнях может пролонгировать оперативное вмешательство, что также приводит к увеличению рисков осложнений [7–11].

С учетом скромных показателей клинической эффективности на фоне сопутствующих высоких рисков развития осложнений одним из направлений развития перкутанной нефролитотрипсии является оптимизация применения современных методик при оперативном вмешательстве [12, 13].

Для преодоления технических трудностей в лечении коралловидных конкрементов стадий К3–К4 разработан метод бипортальной перкутанной нефролитотрипсии. Нами проведен анализ результатов исследования применения данной методики и обоснованности ее использования в хирургической практике [14].

Материалы и методы. Общее количество пациентов в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина – филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, принявших участие в исследовании, составило 221 с полными коралловидными камнями (стадии К3–К4).

Пациенты были поделены на две группы. В первую вошли пациенты, которым оперативное вмешательство выполняли с использованием бипортальной перкутанной нефролитотрипсии (n=109). Вторую, контрольную, составили пациенты, оперированные путем последовательного стандартного метода ПНЛ, создания двух перкутанных доступов с проведением литотрипсии через каждый доступ отдельно (n=112).

Выполнение стандартной методики ПНЛ проводилось под эндотрахеальным наркозом. После выполнения этапа цистоскопии в литотомическом положении и установки мочеточникового и уретрального катетера пациент переворачивался в положение «на животе». Затем под ультразвуковым и рентгеноскопическим наведением производилась пункция ЧЛС. После подтверждения расположения иглы в ЧЛС по ее просвету устанавливалась сверхжесткая струна-проводник. При необходимости для достижения максимальной эффективности вмешательства выполнялось несколько доступов. Для этого по просвету иглы после каждой удачной пункции в ЧЛС проводилась жесткая струна-проводник, затем игла извлекалась. После расстановки струн в выбранный основной доступ устанавливался двукомпонентный интродьюсер. Затем проводилась страховая струна и выполнялась дилатация перкутанного хода телескопическими бужами Алкина. После проведения литотрипсии и литоэкстракции полостная система почки дренировалась нефростомой (баллонный дренаж или Малекот). С целью обеспечения максимально полного удаления конкремента осуществлялась работа в дополнительном доступе. В отсутствие кровотечения дополнительный доступ не дренировался.

Для выполнения бипортальной перкутанной нефролитотрипсии разработан способ хирургического малоинвазивного лечения нефролитиаза у взрослых [15]. Главным отличием от стандартной методики ПНЛ с последовательным выполнением перкутанных доступов является одновременное создание основного и дополнительного доступов. Используя их, два оперирующих хирурга работают параллельно. Для этого необходима установка двух эндоскопических стоек в рентгеноперационной. Техника выполнения цистоскопии и создания доступов не отличается от стандартного метода. При создании пункционных доступов под УЗИ и рентгеноскопическим контролем производится одновременная расстановка струн.

Для обеспечения манипуляций в ЧЛС в труднодостижимых местах с основного доступа используется дополнительный перкутанный доступ. При выборе направления осей доступов чаще всего наиболее оптимально их взаимно перпендикулярное расположение. Во время работы по основному доступу используется контактный литотриптер и нефроскоп с наружным тубусом 24 Ch. В дополнительном доступе работа выполняется гольмиевым лазерным литотриптером и миниатюризованным нефроскопом с размером наружного тубуса 16,5 Ch. При контактной литотрипсии два оперирующих хирурга действуют одновременно и синергично. В ходе работы после фрагментации конкремента из дополнительного доступа его крупные части смещаются в рабочую зону основного доступа для дальнейшей литоэкстракции. После завершения удаления конкремента сначала извлекается нефроскоп из дополнительного доступа. Если активное кровотечение отсутствует, то по завершении оперативного вмешательства дренирование нефростомическим дренажем осуществляется только по основному перкутанному тракту.

Критерии включения: размер камня почек ≥2 см, возраст старше 18 лет, нормальные показатели свертывающей системы крови, сохранение паренхимы почки на стороне операции (≥1см).

Критерии исключения: единственная или единственно-функционирующая почка, острый воспалительный процесс любой локализации, стриктура и/или конкремент мочеточника на стороне операции, аномалия развития почек (количества и взаимного расположения), опухоль почки на стороне операции, данные за пиеловазальный конфликт при дилатации чашечно-лоханочной системы, предварительное дренирование почки нефростомическим дренажем, хроническая болезнь почек 4–5-й стадий, другие хронические заболевания в стадии декомпенсации.

Сравнительные критерии: клиническая эффективность (отсутствие конкрементов или наличие клинически незначимых фрагментов размером менее 4 мм, по данным конт-рольных исследований), продолжительность оперативного вмешательства, эффективность первичного оперативного вмешательства, продолжительность нахождения в стационаре.

Всех пациентов, принявших участие в исследовании, обследовали по стандартному плану, включившему сбор анамнеза, осмотр и физикальное обследование, общеклинические и лабораторные исследования, комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) мочеполовой системы, обзорную и экскреторную урографию, МСКТ органов забрюшинного пространства, динамическую нефросцинтиграфию. За 2 часа до оперативного вмешательства всем пациентам проводилась профилактика антибактериальными препаратами.

После выполнения хирургического вмешательства на 1-е сутки проводилась оценка клинической эффективности (контроль осуществлялся выполнением обзорной урографии и УЗИ почек, при рентгенегативных камнях – мультиспиральной компьютерной томографии [МСКТ]), также проводился общий и биохимический анализ крови. При наличии в послеоперационном периоде температуры тела 38,5оС и выше постоянного характера на протяжении более суток состояние расценивалось как стойкая фебрильная гипертермия.

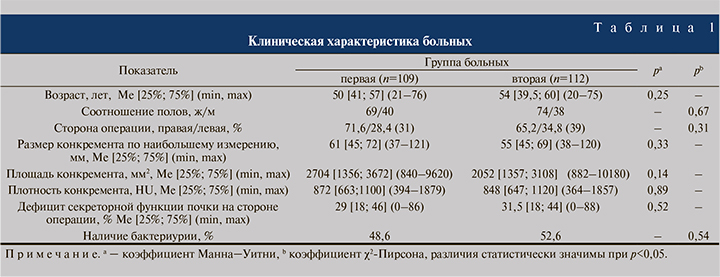

Результаты. Не выявлено статистически значимых различий ни по одному из изучаемых показателей (табл. 1).

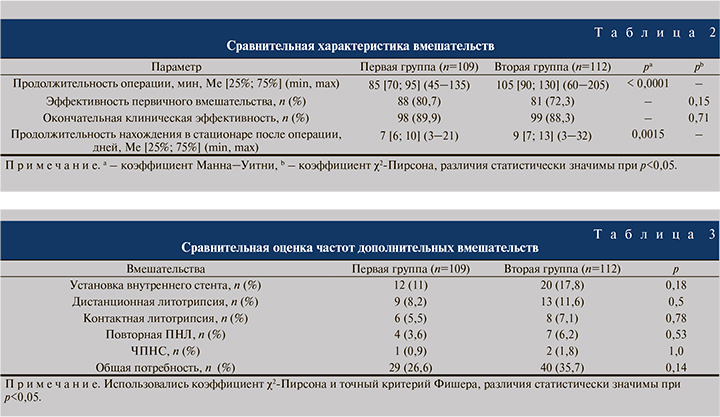

По результатам проведенного хирургического вмешательства в первой группе полное избавление от камня наблюдалось у 88 (80,7%) пациентов, во второй группе данный показатель был равен 81 (72,3%). Медиальное время оперативного вмешательство в первой группе оказалось значительно меньше, чем во второй, и составило 85 [70; 95] (45–135) мин против 105 [90; 130] (60–205) мин (табл. 2).

При сравнении характера локализации основного и дополнительного доступов в первой и второй группах отмечается, что в первой группе доступ через нижние группы чашечек выполнялся в 89 (81,6%) случаях, через верхние в 12 (11%) и через средние в 15 (13,7%). Во второй через нижние в 76 (67,8%) случаях, через верхние в 48 (42,8%) и через нижние в 41 (36,6%). Дополнительный доступ чаще осуществлялся через средний сегмент в первой группе, во второй – через верхний сегмент почки.

Потребность в дополнительных вмешательствах и манипуляциях после проведения перкутанной нефролитотрипсии в первой группе составила 29 (26,6%) и 40 (39,2%) – во второй.

Как видно из табл. 3, статистически значимых различий в частотах применения всех указанных дополнительных вмешательств нет.

После удаления резидуальных фрагментов, применив дополнительные вмешательства, полная санация верхних мочевыводящих путей получена у 98 пациентов первой группы и у 99 – второй. Сравнивая окончательную клиническую эффективность, она составила 89,9% в первой и 88,3% во второй группах.

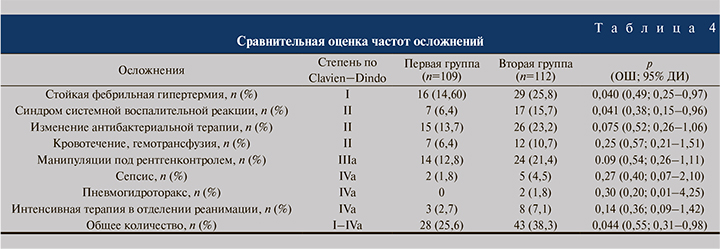

В табл. 4 представлена сравнительная характеристика групп больных по частоте осложнений.

Далее приводятся результаты вышеописанных осложнений.

Преждевременная остановка оперативного вмешательства в связи с выраженным кровотечением, затруднившим эндоскопическую визуализацию, выполнена в первой группе в 3 (2,7%) случаях, во второй данное осложнение наблюдалось чаще и составило 6 (5,3%) случаев.

Потребности в применении суперселективной эмобилизации в первой группе не было, во второй выполнена 1 (0,9%) пациенту.

Развитие сепсиса и усиление кровотечения на 3-и сутки в послеоперационном периоде наблюдались у 1 (0,9%) пациента второй группы. По витальным показаниям выполнена нефрэктомия.

Развитие пневмо- и гидроторакса возникло у 2 (1,8%) пациентов второй группы, в первой группе данное осложнение отсутствовало.

Также в контрольной группе отмечено более частое выявление стойкой фебрильной гипертермии (25,8 против 14,6%), развитие системой воспалительной реакции (15,7 против 6,4%), изменение первоначально проводимой антибактериальной терапии в сторону ее усиления и подключения дополнительных эфферентных методов лечения (23,2 против 13,7%) и развитие сепсиса (4,5 против 1,8%). Соответственно, анализируя данные оперативных вмешательств, можно сделать вывод о снижении вероятности развития инфекционно-воспалительных осложнений при использовании способа бипортальной перкутанной нефролитотрипсии.

Геморрагические осложнения при выполнении оперативного вмешательства чаще наблюдались в контрольной группе (10,7 против 6,4%).

Вероятнее всего, это связано с применением в первой группе миниатюризированного нефроскопа при работе в дополнительном доступе, способствующего снижению рисков травматизации почки благодаря своему размеру.

Общее количество осложнений в послеоперационном периоде для контрольной группы составило 38,3 против 25,6%. Количество дней пребывания в стационаре для контрольной группы составило 9 дней против 7, что обусловлено более низкой клинической эффективностью и большей вероятностью развития осложнений.

Обсуждение. Особенностью ПНЛ для пациентов с полными коралловидными конкрементами служит увеличение продолжительности работы по контактному разрушению камня и экстракции массы фрагментов, увеличенный риск развития послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений, развитие интенсивной геморрагической примеси, затрудняющей эндоскопическую визуализацию и также влияющей на клиническую эффективность.

Одним из вариантов решения задачи по снижению инвазивности вмешательства является использование миниперкутанной техники в несколько этапов. Недостатки этого метода: низкая первичная клиническая эффективность (45%), продолжительность операции (76–175 мин) и необходимость в большинстве случаев проводить лечение в 2 этапа [16]. При этом доказана взаимосвязь увеличения послеоперационных осложнений с повышением времени оперативного вмешательства [17, 18]. С увеличением количества доступов, которые используются для повышения клинической эффективности, пролонгируется время операции независимо от использования миниперкутанной техники или стандартной методики ПНЛ [19, 20].

Так, в исследованиях, ранее проведенных в клинике НИИ урологии при выполнении ПНЛ, у пациентов с полными коралловидными камнями (стадии К3–К4) из 938 больных один доступ был выполнен 51,8% пациентов, два доступа потребовалось 39,6% и 8,4% пациентов осуществлено три и более доступа. Эффективность при монодоступе составила только 53,6%, при выполнении множественных доступов – 83,8%. Продолжительность оперативного вмешательства возрастала с увеличением количества пункционных доступов с 74,2±29,9 при одном и доходила до 144,0±12,2 при четырех. Кроме того, увеличивалось и количество после-операционных осложнений с 20,3 до 25,5% [3].

С целью снижения риска осложнений и повышения эффективности хирургического вмешательства в клинической практике применяется комбинированный подход к лечению нефролитиаза с использованием одновременного сочетания ретроградной интраренальной хирургии и перкутанной нефролитотрипсии. По сравнению с раздельным подходом сочетание методов позволяет существенно сокращать продолжительность нахождения в стационаре и общее время операции, но средняя продолжительность оперативного вмешательства также остается достаточно высокой (143 мин) [21].

Данные, полученные в ходе анализа результатов исследования по применению бипортальной перкутанной нефролитотрипсии, показывают значительное преимущество почти по всем изучаемым показателям.

При синхронизации работы двух хирургов, использовавших два перкутанных доступа, удалось минимизировать время, необходимое для полного удаления коралловидного конкремента.

Кроме того, взаимная ассистенция путем смещения фрагментов конкремента из труднодоступных для нефроскопии с основного доступа участков ЧЛС позволяет снижать механическую нагрузку на инструмент, приводящую к травматизации почки и ухудшению эндоскопической визуализации области операционного вмешательства. Этого эффекта удается достигать благодаря использованию мининефроскопа при работе в дополнительном доступе. Снижение геморрагических осложнений вследствие малого диаметра рабочего канала и возможность дезинтеграции конкремента на крупные фрагменты с дальнейшей литоэкстракцией из основного доступа создают возможности эффективного применения мининефроскопа в лечении коралловидных нефролитиаза.

Развитие инфекционно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде, таких как гипертермия или сепсис, выявлялось значительно чаще в контрольной группе и имело статистически значимые различия. Вероятнее всего, это связано со снижением операционного времени при применении бипортального метода, также наличие двух доступов позволяет ирригационной жидкости свободно вытекать из ЧЛС, снижая внутрилоханочное давление.

Сравнив топическую структуру доступов, можно отметить, что с учетом двукратного сокращения частоты потребности в создании перкутанного хода через верхний сегмент почки при использовании бипортального метода нефролитотрипсии это не только влияет на снижение риска развития пневмо- и гидроторакса, но и уменьшает дискомфорт в послеоперационном периоде в связи с отсутствием расположения нефростомического дренажа в области близости крупных стволов межреберных нервов [22, 23].

Одними из наиболее важных сравниваемых показателей методов служат клиническая эффективность и потребность в использовании дополнительных вмешательств. Интегральным показателем, объединяющим эти данные, является коэффициент эффективности (EQ), рассчитываемый по формуле: EQ=(частота полной санации почки от конкрементов по завершению лечения в %)/(100%+частота повторных вмешательств в %+частота дополнительных процедур в %). Повышение эффективности малоинвазивного лечения нефролитиаза отражается в приближении коэффициента EQ к 1. При использовании метода бипортальной нефролитотрипсии он составил 0,71, тогда как при стандартном подходе с последовательным созданием перкутанных доступов его значение было 0,65.

Заключение. Сравнивая результаты применения бипортальной методики с классической методикой последовательного создания стандартных доступов, при аналогичных показателях в полностью сопоставимой по основным исходным характеристикам группе, отмечается значительное преимущество применения нового способа лечения коралловидного нефролитиаза. Так, применение нового метода позволяет оптимизировать время оперативного вмешательства на 20% (р<0,0001), уменьшать потребность в дополнительных вмешательствах и манипуляциях на 25,5% (р=0,14), снижать общее число осложнений на 33,1% – с 38,3 до 25,6% (р=0,04), сокращать послеоперационное нахождение в стационаре на 22,3% (р=0,0015), увеличивать клиническую эффективность на 8,4%, коэффициент интегрального показателя (EQ) поднимать на 10% по сравнению с результатами традиционного последовательного подхода.

Применение бипортальной перкутанной нефролитотрипсии показывает высокую клиническую эффективность и безопасность, демонстрирует существенные преимущества перед традиционно применяемым в практике подходом, является перспективным методом оптимизации и развития эндоскопических вмешательств в лечении коралловидного нефролитиаза.