Введение. К настоящему времени методы малоинвазивной хирургии и урологии получили широкое распространение в клинической практике. Наряду с лапароскопической технологией одним из перспективных методов оперативных пособий является ретроперитонеоскопический доступ [1]. Бесспорным преимуществом данного метода является малая инвазивность. Отсутствие контакта с брюшной полостью значительно снижает вероятность развития мочевого перитонита, термического и механического повреждения органов брюшной полости. Наряду с этим сокращается длительность этапа выделения сосудистой ножки почки, отсутствует необходимость мобилизации ободочной кишки, что позволяет избегать пареза кишечника ввиду отсутствия контакта с органами брюшной полости. В случае развития таких осложнений, как подтекание мочи, есть возможность длительного лечения пациента «на дренаже» [1, 2]. Если технические интраоперационные осложнения при ретроперитонеоскопии достаточно известны (повреждение сосудистой ножки, контралатеральное поражение почки, сопутствующие вмешательства), то проблема влияния ретропневмоперитонеума на состояние жизненно важных органов и систем изучена недостаточно [3–6]. Ранее установлено, что интраабдоминальная гипертензия оказывает значительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, периферического кровотока и гемостаза за счет ограничения подвижности диафрагмы, изменения давления в плевральной полости [7–9]. Увеличение внутригрудного давления сопровождается уменьшением венозного возврата и снижением сердечного выброса. Также под воздействием прямого давления на сердце при внутрибрюшной гипертензии происходит снижение сократимости желудочков и ряд других эффектов [10–12]. Вместе с тем влияние ретропневмоперитонеума на сердечно-сосудистую систему, периферический кровоток и потенциальную опасность тромбоэмболических осложнений изучено недостаточно.

Цель работы: оценить изменения макрогемодинамики при малоинвазивных операциях на забрюшинном пространстве, проводимых с помощью ретропневмоперитонеума.

Методы и материалы. Обследованы 120 пациентов мужского и женского пола в возрасте от 40 до 60 лет, оперированных ретроперитонеоскопическим методом по поводу кист почек на базе ГУЗ «Краевая клиническая больница» и ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» Читы Министерства здравоохранения Забайкальского края. Все пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от величины внутрибрюшного давления и продолжительности оперативного вмешательства:

- 1-я группа – 30 человек, которым выполнялось ретроперитонеоскопическое иссечение кист почек с использованием давления в забрюшинном пространстве от 8 до 12 мм рт.ст., временем выполнения операции до 30 мин;

- 2-я группа больных (n=30) – во время операции давление ретропневмоперитонеума составляло от 13 до 16 мм рт.ст., время операции до 30 мин;

- 3-я группа больных (n=30) – использовалось давление ретропневмоперитонеума от 8 до 12 мм рт.ст. и временем выполнения операции от 31 до 60 мин;

- 4-я группа больных (n=30) – во время операции давление ретропневмоперитонеума составляло от 13 до 16 мм рт.ст., время операции от 31 до 60 мин.

Из исследования исключались лица, имевшие тяжелые сопутствовавшие заболевания, высокий операционноанестезиологический риск, а также пациенты с варикозной болезнью. Пациенты не принимали антикоагулянтов и дезагрегантов. Регистрировались такие параметры, как диаметр нижних конечностей на уровне средней трети голени и средней трети бедра в симметричных точках на правой и левой ногах при помощи сантиметровой ленты. Измерения проводились за день до операции, на 3-й день после операции и на 7-й день операции. Подготовка пациента к операции проводилась с использованием очистительной клизмы, укладка больного на операционном столе на боку под углом 900 по отношению к столу в позиции переразгибания в поясничном отделе. Доступ в забрюшинное пространство осуществляли через разрез 1,5 см по заднеподмышечной линии ниже 12-го ребра на 1 см. Пальцевым методом отслаивали фасцию Герота для последующего введения баллон-диссектора. Баллон наполняли воздухом объемом 600–800 см³. После устанавливали порт размером 10 мм по средне-подмышечной линии на 1,5–2,0 см выше гребня подвздошной кости для лапароскопа и порт размером 12 мм в области формирования первичного доступа. Затем устанавливали порт размером 10 или 12 мм по передне-подмышечной линии на 3–4 см выше гребня подвздошной кости. Далее при помощи эндоскопичеких инструментов производилась мобилизация и иссечение купола кисты почки. При выполнении оперативных вмешательств не было необходимости в полной мобилизации почки для удаления кисты. Выделялась только свободная стенка кисты до границы с неизмененной почечной паренхимой. Затем в бессосудистой зоне киста пунктировалась эндоскопической иглой или с помощью крючка с дальнейшей аспирацией содержимого кисты. Операцию завершали установкой полихлорвинилового дренажа. Во время оперативного вмешательства после интубации и укладки пациента проводили мониторинг показателей сердечно-сосудистой системы с использованием комплекса аппаратно-программного неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии (КАП ЦГосм-«Глобус») (Белгород, РФ). В задачи входила диагностика асимметрии нижних конечностей и изучение ее динамики, а также мониторинг показателей сердечно-сосудистой системы в зависимости от величины ретроперитонеального давления, продолжительности операции. Сравнивали показатели макрогемодинамики до и во время операции. Оценивали три группы параметров: артериальное давление – систолическое (CАД), диастолическое (ДАД), среднее (СрАД), боковое (БАД), пульсовое (АДп), ударное (АДуд) артериальное давление, скорость пульсового АД (СКАДп), сердечную деятельность – сердечный выброс (СВ), сердечный индекс (СИ), объемную скорость выброса (ОСВ), мощность сокращения левого желудочка (МСЛЖ), расход энергии (РЭ), сосудистые показатели – минутный объем кровообращения (МОК), ударный объем (УО), сердечный и ударный индексы (СИ, УИ), объемную скорость выброса (ОСВ), мощность сокращения левого желудочка (МСЛЖ), расход энергии на передвижение 1 л крови (РЭ).

Статистический анализ проводился с помощью пакета программ Microsoft Excel с применением непараметрических (критерий Манна–Уитни, Вилкоксона, хи-квадрат) методов. Критический уровень значимости при проверке гипотез, p=0,05.

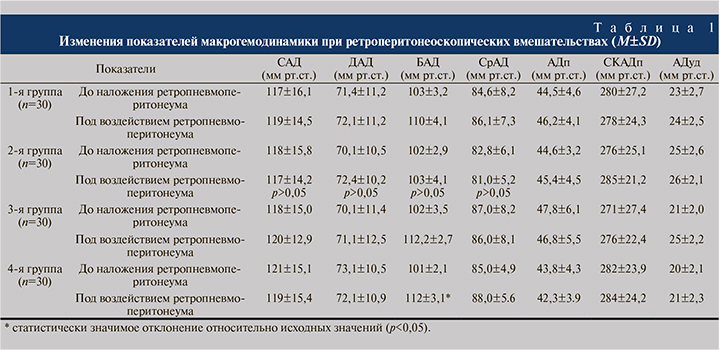

Результаты и обсуждение. При исследовании центральной гемодинамики выявлены статистически значимые сдвиги во всех трех группах показателей пациентов с наибольшей продолжительностью операции и максимальным давлением ретропневмоперитонеума (4-я группа). Исследование показателей АД выявило повышение бокового АД на 10% (табл. 1). При этом в 1–3-й группах не выявлено статистически значимых отклонений.

Боковое артериальное давление характеризует истинный уровень систолического АД, его повышение под воздействием ретропневмоперитонеума может иметь компенсаторный характер вследствие ухудшения венозного возврата при прямом давлении газа на подвздошные сосуды и нижнюю полую вену, а также компрессии брюшного отдела аорты и подвздошных артерий, что приводит к повышению артериального притока к верхней половине туловища [12–14].

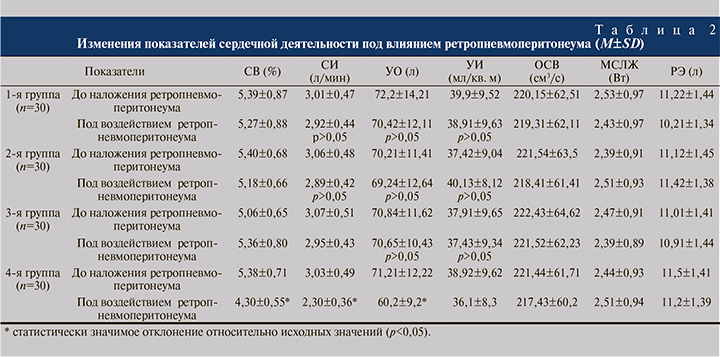

Анализ параметров сердечной деятельности под влиянием ретропневмоперитонеума выявил снижение сердечного выброса на 20%, сердечного индекса на 24% и ударного объема на 11% у больных, подвергшихся наиболее длительной операции с применением наиболее высокого давления газа в забрюшинном пространстве (табл. 2).

Изменение вышеуказанных показателей, возможно, происходит вследствие компрессии брюшного отдела аорты, увеличения периферического сопротивления сосудов, что приводит к увеличению нагрузки на сердце и снижению его сократительной способности.

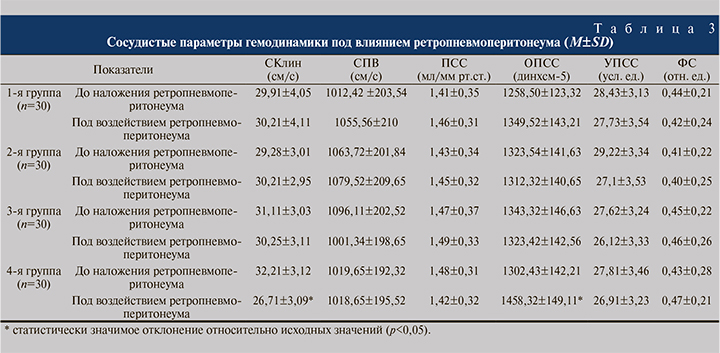

При исследовании сосудистых параметров гемодинамики выявлено снижение скорости линейного кровотока (СКлин) на 17%, повышение общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) на 12% (табл. 3).

Данные изменения также объяснимы компрессией артерий брюшной полости, снижением артериального притока к нижней половине туловища и полнокровием верхней половины туловища, вследствие чего происходит повышение скорости линейного кровотока и повышение ОПСС.

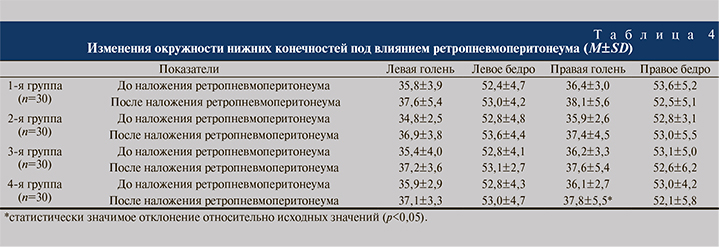

При проведении оперативных вмешательств ретроперитонеоскопическим методом в 1–3-й группах не было выявлено значимых отклонений при измерении окружности нижних конечностей. При этом у пациентов 4-й группы с наибольшей длительностью операции и наиболее высоким давлением в забрюшинном пространстве отмечено достоверное увеличение окружности правой голени более чем на 1,5 см, на 7-е сутки после операции отеки на нижних конечностях полностью исчезали (табл. 4)

Ретроперитонеоскопическое вмешательство сопровождается созданием новой полости в организме, которой в норме не существует [6, 7, 12]. В результате возникает непосредственное компрессирующее воздействие на окружающие ткани [8, 9, 12]. В непосредственной близости от области оперативного вмешательства располагаются магистральные артерии и вены [1, 6, 7]. Возможно, повышение давления в забрюшинном пространстве приводит к нарушению лимфатического оттока от нижних конечностей и его депонированию в лимфатических сосудах нижних конечностей. Кроме того, давление оказывается на подвздошную вену, вследствие чего происходит также депонирование крови в венах нижних конечностей [1]. Эти изменения приводят к замедлению кровотока в глубоких и поверхностных венах нижних конечностей. Кроме того, вероятно, происходит повышение давления в просвете вены, что сопровождается растяжением и повреждением эндотелия, выходом в кровоток вазоактивных веществ, активации тромбоцитов и повышению риска тромбоэмболических осложнений. Также возможно, что под воздействием повышенного давления в забрюшинном пространстве происходит ухудшение артериального притока к конечностям, повышение концентрации CO2 в кровотоке, формированию метаболического ацидоза. Данные изменения усугубляются прямым воздействием ретропневомперитонеума на грудную полость, в результате чего повышается внутригрудное давление и снижается венозный возврат [12]. Ретропневмоперитонеум может оказывать прямое давление на сердце, что приводит к снижению сердечного выброса. Кроме того, достаточный вклад в развитие осложнений вносит вынужденная положение пациента на операционном столе. Изменение функций сердечно-сосудистой системы под воздействием ретропневмоперитонеума сопровождаются развитием преходящего отека нижних конечностей и потенциально может быть фактором развития тромботических осложнений при операциях с использованием ретропневмоперитонеума.

Выводы

1. Ретроперитонеоскопические оперативные вмешательства с продолжительностью операции от 31 до 60 мин и давлением инсуфлируемого газа 13–16 мм рт.ст. приводят к формированию ассиметричного отека нижних конечностей, который самостоятельно купируется на 7-е сутки после операции.

2. Ретропневмоперитонеум значительно влияет на функцию сердечно сосудистой системы, приводит к повышению истинного систолического артериального давления и общего периферического сопротивления сосудов, снижению сердечного выброса, сердечного индекса, ударного объема, скорости линейного кровотока.