Введение. Согласно современным представлениям, расстройства мочеиспускания встречаются у мужчин, принадлежащих к различным возрастным группам [1]. Международное признание термина «симптомы нижних мочевых путей» (СНМП) для обозначения жалоб, появляющихся в фазы накопления и опорожнения мочевого пузыря, а также после завершения мочеиспускания, способствовало стандартизации подходов к диагностике и лечению пациентов [2]. Использование таких подходов при организации национальных популяционных исследований показало, что СНМП у мужчин с увеличением возраста встречаются чаще и имеют большую степень тяжести. При этом оказалось, что они выражены сильнее у мужчин с сопутствующими заболеваниями и проявлениями метаболического синдрома – артериальной гипертензией, нарушениями углеводного и жирового обменов [3, 4], что соответствует современным представлениям о патофизиологических механизмах развития СНМП, сопровождающихся дисрегуляцией NO-цГМФ, RhoA-Rho-киназы и работы автономной нервной системы [5–7].

Работы, посвященные изучению расстройств мочеиспускания у мужчин молодого возраста, немногочисленны [8, 9], но согласно полученным данным, распространенность дизурии у мужчин в возрасте 20–30 лет все-таки довольно высока. Несмотря на то что СНМП в этой группе имеют сравнительно небольшую выраженность, многие молодые мужчины не удовлетворены снижением качества жизни [9, 10], обусловленным наличием дизурии.

По мнению большинства специалистов, изучавших СНМП у мужчин в молодом возрасте, чаще всего они были вызваны абактериальным воспалением предстательной железы, нарушением работы мочевого пузыря и психогенными факторами [11–13]. В то же время в подгруппе мужчин не старше 40 лет, страдающих метаболическим синдромом, по сравнению со здоровыми сверстниками были выявлены более высокие значения индекса I-PSS и объема предстательной железы [14]. В связи с этим представляет интерес продолжение работ по исследованию особенностей СНМП у мужчин молодого возраста и возможность рассматривать их жалобы на расстройства мочеиспускания в качестве индикатора наличия факторов риска развития и признаков метаболического синдрома. Отсутствие публикаций на эту тему в доступной нам литературе и стало предпосылкой к проведению настоящего исследования.

Цель исследования: при помощи анкетирования изучить распространенность и структуру расстройств мочеиспускания у мужчин молодого возраста, исследовать наличие связей между расстройствами мочеиспускания и факторами риска развития метаболического синдрома.

Материалы и методы. В основу работы положены материалы анкетирования 101 мужчины – студента высших учебных заведений (63 [62,4%] – студенты ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова» Минздрава России [ПСПбГМУ] и 38 [37,6%] – студенты ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”», Санкт-Петербург [НИУ ВШЭ) в возрасте от 19 до 29 лет (средний возраст – 21,2±1,5 года), выполненного в 2012–2013 учебном году. Двое (2%) студентов при заполнении анкет дали взаимоисключающие ответы, поэтому их не использовали при последующем анализе. Распределение остальных 99 респондентов по возрасту представлено на рис. 1.

Анкетирование в каждом вузе проводили анонимно, сплошным методом среди учащихся четвертого курса одного факультета в перерыве между занятиями в дневное время. Мужчинам было предложено в течение 30 мин заполнить выданные на руки анкеты в учебной аудитории при условиях, исключающих возможность ознакомления с ответами других респондентов. Анкета содержала вопросы о росте, массе тела, заболеваниях и симптомах заболеваний (артериальной гипертензии [АГ], сахарном диабете [СД], избыточной массе тела и ожирении, хроническом стрессе и немотивированной усталости), а также валидизированные вопросники оценки расстройств мочеиспускания I-PSS и качества жизни LIPSS.

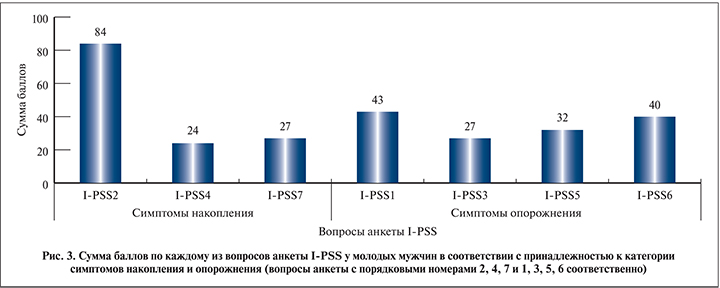

Индекс массы тела (ИМТ) определяли по формуле: ИМТ=масса тела (кг)/рост (м)2. Количественную оценку СНМП (легкая, умеренная и тяжелая степень) проводили по сумме баллов анкеты I-PSS: от 1 до 7, от 8 до 19 и от 20 до 35 соответственно. Отдельно подсчитывали сумму баллов симптомов накопления (по ответам на 2-й, 4 и 7-й вопросы анкеты I-PSS) и опорожнения (по ответам на 1-й, 3, 5 и 6-й вопросы анкеты I-PSS). Использовали общепринятую интерпретацию балльной (от 0 до 6 баллов) оценки качества жизни при имеющихся расстройствах мочеиспускания (QoL) в баллах: «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно», «смешанное чувство», «неудовлетворительно», «плохо», «ужасно».

Полученные данные были обработаны с помощью стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа (SPSS Statistics 22). Были рассчитаны основные описательные статистики исследуемых признаков: среднее значение со средним квадратичным отклонением (m±SD), медиана (Me). Анализ наличия статистически значимых связей между исследуемыми признаками проводили с применением коэффициента корреляции (Kendal’s tau τB), критерия χ2, Фи-коэффициента, в случае качественных признаков использовали парные таблицы сопряженности, для оценки достоверности различий между двумя независимыми выборками применяли непараметрические критерии – U-критерий Манна–Уитни; моделирование признака «сумма баллов I-PSS» и изучение факторов риска развития СНМП выполнены методом множественной регрессии. Для всех показателей рассчитывали уровень значимости p-value.

Результаты. Параметры распределения возраста, антропометрических показателей и также количество учащихся, отметивших у себя исследуемые признаки, представлены в табл. 1.

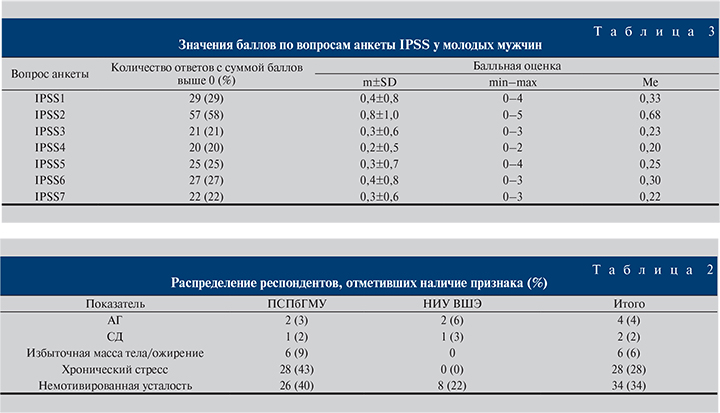

По сравнению с учащимися НИУ ВШЭ студенты-медики были старше, имели больший вес и ИМТ (U=768,000; p=0,005, U=742,000; p=0,004 и U=659,500; p=0,001 соответственно), чаще предъявляли жалобы на стресс и усталость. Двенадцать (12%) респондентов указали на наличие сопутствующих заболеваний: АГ, СД и ожирения – 4 (4%), 2 (2%) и 6 (6%) мужчин соответственно (табл. 2).

Сумма баллов анкеты I-PSS у опрошенных мужчин варьировалась от 0 до 17 и в среднем составила 2,8±3,3 балла. Число баллов по симптомам опорожнения и накопления было схожим, максимальные значения количества баллов составили 10 и 7 соответственно, средние – 1,4±2,1 и 1,4±1,5 соответственно. Лишь у 16 (16%) мужчин сумма баллов анкеты I-PSS была равна нулю, большинство (76 [77%] мужчин) респондентов имели легкую степень тяжести СНМП (рис. 2), 7 (7%) – умеренную.

Доля респондентов, давших отличные от 0 ответы на вопросы 1–7 анкеты I-PSS, составила 29, 58, 21, 20, 25, 27 и 22% соответственно. Как видно из табл. 3 и на рис. 3, в целом клинические проявления симптомов накопления и опорожнения были сопоставимыми, однако потребность помочиться ранее, чем через 2 ч после последнего мочеиспускания, была наиболее часто встречающимся и наиболее выраженным симптомом. О сочетании симптомов накопления и опорожнения сообщили 39 (39%) мужчин, а также наличие только симптомов накопления или только симптомов опорожнения отметили 31 (31%) и 14 (14%) мужчин соответственно.

Большинство (92 [93%] студента) опрошенных молодых мужчин были удовлетворены качеством жизни с имеющимися у них расстройствами мочеиспускания, 5 (5%) студентов испытывали по этому поводу смешанное чувство, по 1 (1%) чувствовали себя плохо и очень плохо. Более высокую оценку качеству жизни дали респонденты с меньшим числом баллов шкалы I-PSS (τB=0,42; p<0,001).

Более выраженные расстройства мочеиспускания отметили мужчины, страдавшие АГ (τB=0,196; p=0,032), СД (τB=0,202; p=0,027), пребывавшие в условиях хронического стресса (τB=0,245; p=0,015) и жаловавшиеся на немотивированную усталость (τB=0,276; p=0,003). При использовании статистического анализа с построением совокупности регрессионных моделей подтверждено (R2=0,268) наличие статистически значимых связей между СНМП и СД (p<0,001), хроническим стрессом (p=0,002) и АГ (р=0,020).

Обсуждение. Проведенное исследование подтвердило ранее полученные сведения о том, что распространенность СНМП среди российских мужчин в молодом возрасте высока. Среди студентов доля респондентов, у которых сумма баллов анкеты I-PSS не была равна нулю, оказалась больше, чем в когорте 1083 мужчин со средним возрастом 42,8 года (84 и 59,9% соответственно), опрошенных в ходе популяционного исследования в различных регионах Российской Федерации [9]. При этом степень тяжести расстройств мочеиспускания у большинства была низкой и не оказывала негативного влияния на качество жизни.

Несмотря на то что в анкете I-PSS содержится больше вопросов, направленных на оценку фазы опорожнения мочевого пузыря, средние значения суммы баллов накопления и опорожнения у анкетированных оказались сопоставимыми, что свидетельствовало о более высокой выраженности ирритативной симптоматики, достигавшей максимального значения в 10 баллов. О преобладании симптомов накопления над симптомами опорожнения у мужчин в любом возрасте ранее писали также и другие исследователи [15, 16], которым, так же как и нам, удалось отметить низкое качество жизни с частыми позывами на мочеиспускание.

Семь (7%) опрошенных студентов не считали удовлетворительным качество жизни с имеющимися у них расстройствами мочеиспускания, среди них были те, у кого сумма баллов шкалы I-PSS оказалась наибольшей. Полученные данные позволяют рассматривать целесообразность включения анкеты I-PSS в алгоритм первичного медицинского обследования мужчин молодого возраста с целью выявления причин дизурии и назначения соответствующего лечения.

Около трети обследованных студентов указали, что проживают в условиях хронического стресса и немотивированной усталости. Среднее значение индекса I-PSS у таких мужчин оказалось более высоким (4,5±5,1 балла, Me=2,5) по сравнению с остальными. По мнению ряда зарубежных авторов [17, 18], такие факторы способны вызывать и усиливать расстройства мочеиспускания, однако приводящие к этому механизмы изучены недостаточно полно и требуют продолжения исследований. Несмотря на то что в нашем исследовании достоверных различий числа баллов анкеты I-PSS и QoL между респондентами из разных вузов выявлено не было, в анкетах студентов-медиков чаще встречалось упоминание о стрессе и усталости, что может указывать на наличие у них более высокого риска развития СНМП.

Выявленные в нашей работе закономерности и обнаружение связей между расстройствами мочеиспускания и наличием заболеваний, сопровождающихся метаболическими нарушениями, подтверждают результаты, полученные авторами других работ [19]. Эти данные позволяют рассматривать СНМП в качестве индикатора, указывающего на необходимость проведения соответствующего клинического обследования с применением компетенций, выходящих за рамки подготовки врачей-урологов, что открывает перспективы для междисциплинарного взаимодействия со специалистами терапевтического профиля. Следует подчеркнуть, что создание рекомендаций по такому взаимодействию при оказании медицинской помощи молодым мужчинам с начальными проявлениями системных заболеваний представляется особенно актуальным.

Заключение. Расстройства мочеиспускания были обнаружены у большинства анкетированных молодых мужчин. Несмотря на то что они были выражены слабо и не снижали качество жизни, обнаруженная в работе связь СНМП с заболеваниями, сопровождавшимися метаболическими нарушениями, может быть рассмотрена в качестве основания для проведения соответствующего клинического обследования.