Распространенность недержания мочи при напряжении, или стрессового недержания мочи (СНМ), среди женщин репродуктивного возраста варьируется в широких пределах (от 4 до 35%) и оказывает существенное влияние на здоровье пациентов, негативно сказываясь на психическом и эмоциональном состоянии [1]. Вышеупомянутые факты оправдывают постоянный поиск возможных терапевтических стратегий. Имеющийся алгоритм лечения пациентов построен на определении типа недержания и тяжести проявления симптомов. Первой линией терапии является тренировка мышц тазового дна. В случае отсутствия эффекта рассматривают возможность проведения медикаментозного лечения и оперативного вмешательства. Учитывая ограничения в выборе метода хирургической коррекции СНМ, связанные с репродуктивным периодом, большинство общепризнанных методик, включая «золотой» стандарт – слинговые операции, не могут быть использованы до выхода пациентки из репродуктивного возраста.

Этиология СНМ является предметом дискуссий, однако общепринятым этиологическим фактором считается гипермобильность среднего отдела уретры, возникающая при потере субуретральной поддержки со стороны вагинальной стенки и парауретральной ткани. Результаты исследований, описывающих изменения парауретральной ткани, свидетельствуют о многократном снижении количества коллагена и эластина, а также об изменении типа коллагена, что указывает на инволюционные процессы с выраженными качественными и количественными изменениями соединительной ткани [2]. На рис. 1 представлены результаты МРТ-исследования, демонстрирующие разницу в компактности и оптической плотности парауретральной ткани у пациентов, страдающих СНМ, и у пациенток без данной симптоматики [3].

Радиочастотные (RF) аппараты, генерирующие переменный электрический ток радиочастотного диапазона, вызывают глубокий нагрев тканей, запускающий процессы ремоделирования. Этот эффект широко используется для коррекции эстетических дефектов на лице и теле, связанных с ухудшением структуры и функции соединительной и жировой ткани [4]. В отличие от световой энергии, используемой лазерными системами, которая селективно поглощается хромофором (водой, меланином, гемоглобином и т.д.), что может приводить к локальному перегреву и ожогам, радиочастотная энергия поступает в ткани равномерно и вне зависимости от хромофора. Использование радиочастотной терапии также нашло применение (как альтернатива лазерному воздействию) в реструктуризации соединительной ткани.

На сегодняшний день существуют разные типы радиоволнового воздействия на биоткани, с разной частотой и различными вариантами доставки данной энергии; наиболее популярным методом считается чрескожное терморегулируемое радиочастотное воздействие. Радиоволна с частотой от 467 кГц до 6 MГц, используемая в данном методе, вызывает диатермический процесс, приводящий к немедленной ретракции существующего коллагена и последующей активации фибробластов, вызывающих неоколлагенез [5].

В ряде работ, появившихся в последнее время, наряду с тепловым эффектом воздействия токов высокой частоты отмечают другой эффект этого воздействия – нетепловой, «специфический», называемый также осцилляторным [6]. Осцилляторный эффект (син.: экстратермический эффект) – совокупность изменений в организме, вызванных воздействием переменного электромагнитного поля высокой или сверхвысокой частоты и не связанных непосредственно с действием тепла, образующегося при этом в тканях. Электромагнитные высокочастотные колебания способны взаимодействовать с заряженными частицами биологических тканей, к числу которых относятся не только ионы, но и белки, низкомолекулярные метаболиты, полярные головки фосфолипидов, нуклеиновые кислоты. При этом электромагнитные поля могут раскачивать молекулы и подавать энергию порциями, т.е. вводить молекулы в резонанс. При действии высокочастотных полей происходят колебания и соударения свободных носителей тока, которыми в живых тканях являются ионы. Этот эффект и лежит в основе тока проводимости. Молекула сама по себе может быть нейтральной, но при этом на ее концах будут заряды, только в сумме они дадут ноль. Такая молекула, именуемая диполем, будет поворачиваться в переменном поле. Важно отметить, что при высокочастотном радиоволновом воздействии происходит преобразование электрической энергии в тепловую, но если бы осцилляторный эффект не был первичным, результат действия радиочастот был бы эквивалентен таковому, возникающему при инфракрасном облучении той же мощности.

Одним из первых вариантов применения радиочастотной энергии в урогинекологии стала монополярная трансуретральная аблятивная радиочастотная терапия для лечения СНМ. В ранее проведенных исследованиях, использующих радиочастоту для лечения СНМ, была показана эффективность более чем в 50% случаев [7]. Так, D. Elser et al. [8] использовали радиоволновой зонд, вводя его в просвет уретры (рис. 2). Этот метод минимально инвазивен, однако сопровождается развитием неблагоприятных эффектов с частотой от 0,9 до 9,5 %, а также требует антибиотикопрофилактики, оральной седации, местной анестезии при одновременном повышении риска инфекций мочевыводящих путей.

В настоящее время в урогинекологии обычно используется монополярная радиочастота. В этой конфигурации два электрода: один из них, пассивный (заземляющий), контактирует с телом пациента, второй служит источником радиочастотного излучения, которое проходит через тело к пассивному электроду. Глубина и площадь нагрева при этом методе больше, чем при других (биполярный, мультиполярный) [9].

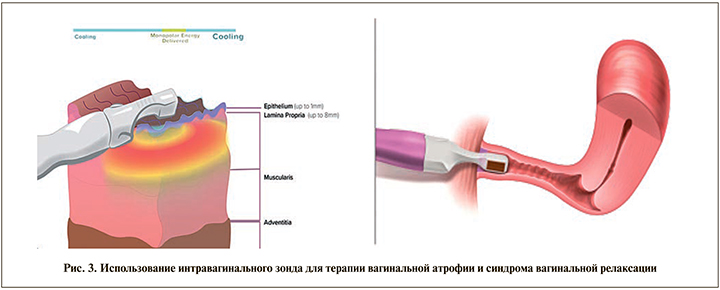

В 2005 г. J. Lenihan [10] продемонстрировал эффективность монополярной радиочастоты при вагинальной релаксации после родов. Было установлено, что радиочастота безопасно улучшала трофику влагалищной стенки и сексуальную функцию вплоть до 6 мес. после лечения [10]. Это одна из первых опубликованных статей о применении данного метода с интравагинальным аппликатором (рис. 3). К настоящему моменту проведен еще ряд исследований по оценке эффективности и безопасности этого метода. Имеющиеся данные свидетельствуют о возможности применения монополярного радиоволнового метода в лечении атрофического вагинита, оргазмической дисфункции и СНМ [11].

Результат лечения СНМ с помощью метода монополярного радиочастотного воздействия достигается путем ремоделирования соединительной ткани вследствие нагрева вагинального эпителия и парауретральной ткани примерно до 40–45°С в течение определенного времени начиная с 6–8 мин на сеанс лечения, при этом каждая зона обрабатывается в течение 3–5 мин [12]. Тепло, генерируемое в ткани под воздействием радиоволн, в зависимости от времени и мощности обусловливает укорочение и частичную денатурации коллагеновых волокон, вызывая их уплотнение. Эти сеансы могут быть повторены с интервалом 1–2 нед.

С возрастом, а также в результате травмы во время родов в вагинальной стенке и парауретральной ткани количество и качество коллагеновых волокон резко снижаются. Эти волокна растягиваются, а их структура становится неупорядоченной. Нагревание приводит к повторному натяжению коллагеновых волокон и стимуляции фибробластов для неоколлагено- и неоэластогенеза. Выделяемое тепло в тканях еще больше расширяет кровеносные сосуды, что улучшает трофику и оксигенацию, повышая регенеративный потенциал [13].В проспективном нерандомизированном исследовании [14] 10 пациентов женского пола со слабой или умеренной вагинальной релаксацией, атрофическим вагинитом или без него, оргазмической дисфункцией и/или СНМ прошли 3 курса монополярного радиочастотного ремоделирования с 4-недельными интервалами. Оценку проводили в начале исследования и на 10-й, 30, 60 и 120-й день. Одна пациентка была исключена из исследования из-за несоблюдения протокола исследования. Процедуру выполняли с помощью интравагинального аппликатора, наконечник которого медленно передвигали вперед и назад широкими движениями по каждой обрабатываемой области в течение 3–5 мин, общее время обработки составило 30 мин. Температура внутри обрабатываемой ткани варьировалась от 42 до 45°C в зависимости от порога болевой чувствительности пациентки.

Оценка общей удовлетворенности при последнем посещении (120-й день) показала, что 77,8% (7 из 9) пациенток были «удовлетворены» или «очень довольны» и они порекомендуют процедуру друзьям и семье. В общей сложности 42,9% (3 из 7) обследованных сообщили о снижении выраженности симптомов оргазмической дисфункции как минимум на 50%, а у 55,6% (5 из 9) пациенток снижение симптоматики СНМ составило не менее 50%, в 57,1 (4 из 7) наблюдения было указано о 51–75%-ном снижении симптомов вагинальной атрофии.

R. Alinsod выполнил очень похожее проспективное исследование с участием 23 пациенток в возрасте от 26 до 58 лет [15]. Все пациентки сообщили о слабой или умеренной первичной или вторичной вагинальной релаксации. Все они также имели сопутствующие вторичные состояния (нарушение оргазма, СНМ или атрофический вагинит). Все пациентки получали лечение с использованием метода монополярного радиочастотного ремоделирования. Клинической конечной точкой было достижение целевого диапазона температур от 40 до 45°С в течение приблизительно 3–5 мин на зону (или дольше в зависимости от устойчивости к теплу). Общее время лечения не превышало 30 мин. Полный курс терапии состоял из трех процедур с интервалом 4–6 нед. Результаты оценки для этого исследования включили оценку с помощью вопросника вагинальной слабости (VLQ) по 7-балльной шкале (где 1 – очень слабый и 7 – очень жесткий), опросника сексуальной удовлетворенности (SSQ) по 6-балльной шкале (где 1 – нет, а 6 – отлично), а также отмечали сопутствовавшие состояния, такие как недержание мочи, атрофический вагинит и нарушение оргазма. Результаты показали среднее улучшение на 5 баллов по шкале VLQ и на 2,5 – по шкале SSQ (р<0,05).

В нашей клинической практике мы в течение 5 лет используем радиоволновую систему BTL Exillis с набором интравагинальных аппликаторов (рис. 4), позволяющую проводить процедуры монополярного радиочастотного ремоделирования с целью коррекции СНМ у пациенток репродуктивного возраста, а также у пациенток, не вошедших в число кандидатов на оперативное лечение по медицинским или иным обстоятельствам.

Ранее опубликованные исследования применения данной технологии в урогинекологической практике свидетельствуют о высокой эффективности в отношении ремоделирования соединительной ткани передней стенки влагалища и парауретральной области, в частности о 4-кратном увеличении количества эластиновых волокон [16]. Клинический опыт использования данной технологии позволяет рекомендовать ее для лечения пациентов с I типом СНМ легкой и средней степеней тяжести, в особенности при сопутствующих заболеваниях, таких как вагинальная атрофия, мочеполовой синдром менопауза и ургентная форма недержания мочи.

Понимание физических, а точнее – биофизических, закономерностей воздействия переменных токов радиочастотного диапазона на ткани позволит вплотную приблизиться к пониманию сути самого метода и не только конкретизировать технику его применения, но и установить «золотой» стандарт параметров воздействия для радиочастотных аппаратов. Принимая во внимание результаты исследований, опубликованных за последние 10 лет, методика монополярного радиоволнового ремоделирования соединительной ткани вагинального канала и парауретральной области (с целью улучшения трофики и механической поддержки уретры) представляется перспективной минимально инвазивной стратегией лечения пациентов с легкими и умеренными формами СНМ.