Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) является распространенным заболеванием, частота которого варьируется в зависимости от региона и может достигать 25% от всех урологических заболеваний [1]. В нашей стране заболеваемость МКБ составляет 5,7%, при этом за последние 15 лет отмечено увеличение ежегодного прироста новых случаев на 16,2 % [2, 3].

Особое место в лечении пациентов с МКБ занимает перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ). За свою многолетнюю историю техника ПНЛ неоднократно подвергалась модификациям и дополнениям, и при этом до сих пор остается операцией выбора для пациентов со сложными и крупными камнями почек [4, 5].

Как и любое оперативное вмешательство, ПНЛ не лишена осложнений, частота которых достигает 23,3%. Наиболее распространены интраренальные осложнения, такие как интенсивное кровотечение, перфорация чашечно-лоханочной системы и острые инфекционные осложнения [6].

Важнейшим аспектом профилактики интраренальных осложнений является правильный выбор траектории пункционного доступа и малотравматичное выполнение самой пункции. В рамках нашего клинического исследования предложено модифицировать мини-перкутанную нефролитотрипсию (мини-ПНЛ) с использованием новой малотравматичной пункционной иглы MG.

Цель исследования: определение эффективности и безопасности пункционного доступа почки при мини-перкутанной нефролитотрипсии с использованием новой малотравматичной иглы MG.

Материалы и методы. В проспективном исследовании приняли участие 67 пациентов, которым с сентября 2019 по март 2021 г. выполнялась мини-ПНЛ. Оперативные вмешательства осуществлены на базе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета. В исследование были включены пациенты старше 18 лет, которым выполнена первичная мини-ПНЛ через один нефростомический ход. С целью однородности групп в исследование не включались пациенты с коралловидным нефролитиазом, нефростомическим дренажем, оперативным вмешательством на почке в анамнезе (в том числе ПНЛ), аномалиями строения почек и чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), острым пиелонефритом, нарушениями свертываемости крови.

В основную группу включены 34 (50,7%) пациента, которым выполнена мини-ПНЛ малотравматичным пункционным доступом почки новой иглой MG (МИТ, Россия). В контрольную группу вошли 33 (49,3%) пациента, которым выполнена стандартная пункция остроконечными иглами Chiba или Troakar (Coloplast A/S, Дания). Все использованные в исследовании пункционные иглы имели равный наружный диаметр канюли 18 Gauge (G).

У пациентов, вошедших в исследование, проанализированы показатели анализов крови и мочи, результаты ультразвукового исследования и компьютерной томографии. В случае положительного бактериологического посева мочи в рамках предоперационной подготовки выполнялась антибактериальная терапия, поэтому у всех пациентов к моменту операции были отрицательные результаты бактериологического исследования мочи.

Пациентов мужского пола было 44 (65,7%), женского – 23 (34,3%), средний возраст участников исследования составил 50 (20–72) лет. Средний показатель индекса массы тела составил 27,1±3,5 кг/м2, средний размер камня – 17±5 мм, медиана плотности – 1155 (800–1365) ЕД HU. У 43 (64,2%) пациентов были единичные камни почек, у 24 (35,8%) – множественные. Большинство конкрементов были локализованы в лоханке (45,9%) и нижней чашечке (40,8%), остальные 13,3% – в средней и верхней соответственно; 36 (53,7%) пациентам оперативное вмешательство выполнено в положении на животе, остальным 31 (46,3%) – на спине.

Статистический анализ проведен с использованием программы StatTech v. 2.5.4 (разработчик – ООО «Статтех», Россия).

Техника мини-ПНЛ с выполнением малотравматичной пункции иглой MG

Под эндотрахеальным наркозом в положении пациента на спине выполняется уретроцистоскопия с установкой мочеточникового катетера с наружным выведением. В последующем уретроцистоскоп удаляется, а мочевой пузырь дренируется двуходовым уретральным катетером Фолея.

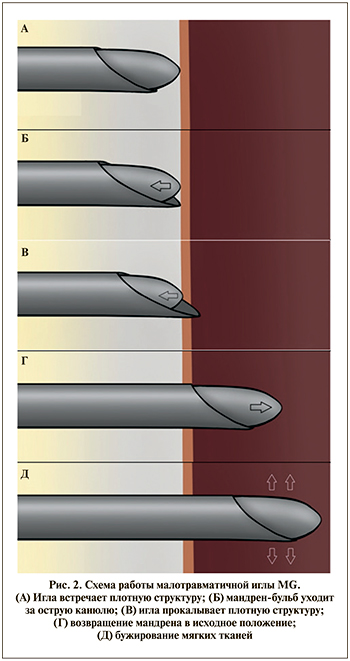

Пункционный доступ осуществлен с использованием малотравматичной иглы MG. Игла MG состоит из остроконечной канюли и выходящего за ее пределы атравматичного (отсутствуют режущие грани) мандрена-бульба1. Мандрен малотравматичной иглы обладает возвратно-поступательными движениями за счет спрятанного в павильоне пружинного механизма (рис. 1). На дистальном кончике (канюли и мандрена) иглы имеются ультразвуковые насечки (красная стрелка на рис. 1), которые, отражая УЗ-сигнал в разных проекциях, усиливают «свечение» на экране монитора, что поспособствовало увеличению точности пункции. При выполнении чрескожной пункции почки игла проходит структуры разной толщины и плотности. Когда игла MG встречает на своем пути препятствие, которое не может пройти атравматичным мандреном, срабатывает пружинный механизм и мандрен-бульб смещается за остроконечную канюлю, которая их и прокалывает (рис. 2). Попадая иглой в мягкие ткани, атравматичный мандрен возвращается в исходное положение и осуществляет бужирование (раздвигание, а не разрезание), благодаря чему и удается минимизировать травматизацию при пункции.

По окончании пункции мандрен извлекается и по канюле выполняется пиелоуретерография с целью верификации доступа. Проведя струну-проводник, по двуходовому интродьюсеру устанавливается страховочная гидрофобная струна до уровня просвета мочеточника.

По основной струне осуществляется одношаговое бужирование и устанавливается тубус мини-нефроскопа (Karl Storz, Германия) диаметром 16,5 Fr. Подключив ирригационную жидкость, выполняется нефроскопия с визуализацией конкремента.

После проведения лазерного волокна выполняется литотрипсия с использованием тулиевого волоконного лазера FiberLase U2 (НТО ИРЭ-Полюс, Россия). Вначале при режиме распыления (энергия – 0,5 Дж, частота – 30 Гц, мощность – 15 Вт) осуществляется дробление конкремента до 4–5 мм фрагментов, а затем их измельчение до дисперсной пыли в режиме попкорнинг (энергия – 0,15 Дж, частота – 200 Гц, мощность – 30 Вт). Полученная пыль отмывается по тубусу за счет создаваемого эффекта вакуумной литоэкстракции.

По завершении удаления фрагментов конкремента устанавливается нефростомический дренаж, по которому выполняется контрольная антеградная пиелоуретерография.

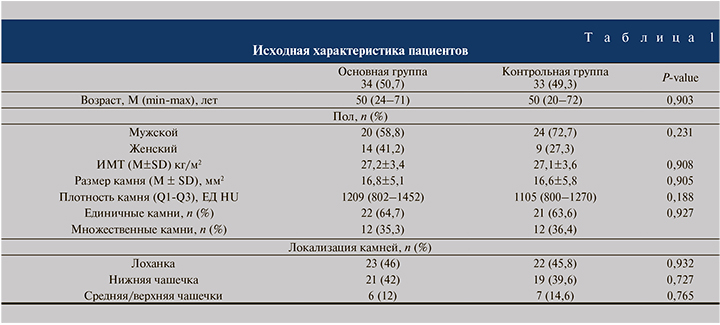

Результаты. Распределение пациентов по исходным данным (возраст, пол, ИМТ, локализация и размер камня) в группах статистически не различалось (p>0,005), результаты приведены в табл. 1.

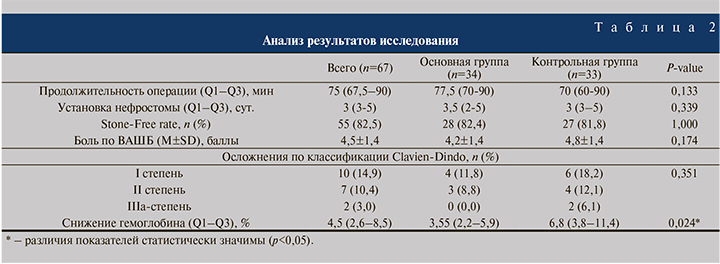

По результатам анализа эффективность полного освобождения пациентов от камней в группах статистически не различалась (p>0,005). Частота осложнений также статистически не различалась (p>0,005), однако стоит отметить, что по результатам компьютерной томографии с внутривенным (в/в) контрастированием почек двум пациентам контрольной группы в послеоперационном периоде установлен внутримочеточниковый JJ-стент по причине нарушения уродинамики и развития уриномы. Статистически значимым было снижение уровня гемоглобина у пациентов контрольной группы, которым выполнена стандартная пункция (6,8% [3,8–11,4]), по сравнению с больными основной группы (3,55% [2,2–5,9]). Анализ результатов исследования приведен в табл. 2.

Обсуждение. Перкутанная нефролитотрипсия зарекомендовала себя как операция выбора в лечении пациентов с камнями почек >2 см [5]. C учетом специфики выполнения ПНЛ оперативное вмешательство сопряжено с рисками возникновения осложнений, из которых наиболее грозным является кровотечение.

В 1997 г. с целью уменьшения интраоперационной травмы паренхимы почки предложено миниатюризировать инструментарий за счет выполнения ПНЛ детским нефроскопом (мини-ПНЛ) [7]. Благодаря уменьшению размера рабочего канала с 24F на 18F площадь поверхности тубуса снижается до 78%, что благотворно влияет на сохранность паренхиматозных структур [8].

Несмотря на 20-летнюю историю мини-ПНЛ, существующие мета-анализы по сравнению ее эффективности и безопасности со стандартной ПНЛ обладали высокой неоднородностью групп в совокупности с недостаточным числом рандомизированных исследований [9]. В 2021 г. G. Sharma и соавт. удалось максимально информативно проанализировать результаты исследований, сравнив эффективность стандартной и мини-ПНЛ в своем мета-анализе [10]. Несмотря на схожий показатель Stone-Free rate (SFR), миниатюризация инструментария способствовала снижению травмы почки. Так как при перкутанной нефролитотрипсии сложно достоверно определить точный объем кровопотери, авторы проанализировали косвенные показатели: частота гемотрансфузии и уровень потери гемоглобина. Как и в нашем исследовании, результаты уменьшения травмирующего агента в первую очередь отразились на уровне гемоглобина. Помимо показателя потери гемоглобина в послеоперационном периоде в группе мини-ПНЛ отмечено снижение частоты интенсивных кровотечений, заканчивающихся гемотрансфузиями на 56%.

Одним из ответственных этапов ПНЛ является пункционный доступ. Правильно выбранная траектория пункционного доступа не только способствует успешному полному очищению почки от камня (SFR), но и снижает вероятность развития осложнений. Обладая хорошей перфузией, почки содержат развитую систему кровеносных сосудов, вмещающих до 25% крови сердечного выброса. Большая часть сегментарных сосудов располагается на вентральной стороне, поэтому очень важным условием безопасной пункции является выполнение доступа через аваскулярную зону Brodel–Zondeka, располагающуюся вдоль оси задних чашечек почки [11, 12]. Еще одним составляющим безопасной и эффективной пункции является выполнение рационального предоперационного планирования, которое заключается в детальном анализе анатомии почки и ЧЛС (оценка длины шейки пунктируемой чашечки, число чашечек и угол их отклонения друг от друга), благодаря чему становится проще подобрать безопасную и эффективную траекторию предполагаемой пункции: доступ должен проходить строго транспапиллярно (через верхушку пирамидки), миновав попадание в бертиниевы колонны (травму межпирамидальных сосудов) [13, 14].

На сегодняшний день предложено множество девайсов, помогающих обезопасить пункционный доступ: роботические системы наведения иглы, электромагнитные системы слежения, а также устройства дополненной виртуальной реальности, направленные на увеличение точности пункции [15].

Одной из основных пункционных игл, зарекомендовавших себя при ПНЛ, является разработка японского университета Chiba для выполнения чрескожной чреспеченочной холангиографии [16]. Изначально игла имела наружный диаметр канюли 22G (0,8 мм), но с применением в урологии диаметр увеличили до 18 G. Поскольку использование в перкутанной хирургии игл Chiba 220-го калибра нашло свое применения только в руках начинающих урологов. Благодаря малому диаметру режущей площади игла меньше травмирует (разрезает) мягкотканные почечные структуры. Однако такие тонкие иглы имеют ряд недостатков, главный из которых – их жесткость. Встречая плотные структуры (у пациентов с хорошо развитой подкожно-жировой клетчаткой; в почках с рубцовыми деформациями), игла 22G способна отклоняться от намеченной траектории и исчезать из поля ультразвуковой видимости, увеличивая вероятность попадания в крупные сосуды.

Пункционная малотравматичная игла MG в экспериментальных условиях продемонстрировала преимущество перед иглами-аналогами (Chiba и Troakar). Проведенное сравнительное морфологическое исследование пункций свиной почки, представленное нами в предыдущей публикации, показало, что игла MG обладает высокими результатами сохранения целостности структур за счет создаваемого эффекта бужирования при стандартном диаметре 18 G [17]. Заключение. Результаты проведенного исследования демонстрируют эффективность и безопасность пункции новой малотравматичной иглой MG при мини-ПНЛ. Благодаря атравматичному мандрену-бульбу игла MG бужирует (раздвигает) мягкотканные структуры во время пункции, способствуя сохранению их целостности, а наличие специальных ультразвуковых меток на дистальном конце позволяет хорошо визуализировать иглу. Имея схожий показатель полного очищения почки от камней (StoneFree rate), малотравматичная пункция способствует снижению потери гемоглобина и уменьшению развития осложнений. Благодаря широким возможностям использования новой малотравматичной пункционной иглы MG требуется ее дальнейшее исследование.