Введение. Одной из наиболее сложных проблем урологии является лечение больных коралловидным нефролитиазом. Эндоскопические методы удаления конкрементов предполагают меньшую хирургическую травму почки и, следовательно, низкий риск прогрессирования нарушения функции почки [1]. В силу малой частоты осложнений и высокой эффективности лечения эндоскопические процедуры, перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ) и ретроградная интраренальная хирургия (РИРХ) в настоящее время занимают ведущее место. Однако эффективность лечения зависит от навыков и опыта хирурга. Это связано с тем, что сама технология выполнения перкутанного доступа в чашечно-лоханочную систему несет потенциальный риск развития жизненно опасных осложнений, таких как кровотечение (1–7%), повреждение соседних органов и структур (1–3%), ранение плевральной полости (1–4%) [2].

Оперативное лечение пациентов с крупными и коралловидными камнями представляет собой сложную проблему и должно быть тщательно спланировано. Для проведения ЧНЛ используются жесткие и гибкие нефроскопы различного диаметра, чаще 20–26 Сh. Для мини-ЧНЛТ (мини-чрескожная нефролитотрипсия) используют инструменты диаметром 18–11 Сh (неминуемо уменьшается диаметр рабочего канала). Мини-ЧНЛТ ассоциируется с меньшим числом осложнений. В некоторых случаях возникает необходимость в двух и более доступах. В этих ситуациях предпочтение отдают мини-нефроскопам, комбинированной технике с использованием гибкого нефроскопа ретроградно [3].

В настоящее время основным методом лечения крупных и коралловидных камней почек является перкутанная нефролитотрипсия [4,5]. Серьезным осложнением данного метода считается кровотечение в результате повреждения почечных сосудов при осуществлении доступа. По данным зарубежной литературы, такое осложнение наблюдается в 0,8–7,0% случаев [5]. В НИИ урологии за 2012 г. это осложнение имело место в 4,9% наблюдений [6]. Консервативное лечение позволяет существенно снизить риск прогрессирования кровотечения. В тех случаях, когда консервативный подход оказывается неэффективным, проводят хирургическое лечение – суперселективную эмболизацию поврежденного почечного сосуда, резекцию почки или нефрэктомию [7].

С увеличением частоты применения чрескожных методов удаления камней почек возросло количество осложнений. К одним из ведущих осложнений в такой ситуации относится развитие послеоперационных кровотечений, которые нередко носят жизнеугрожающий характер, что требует разработки алгоритма действия врача. На сегодняшний день активное применение получила методика суперселективной эмболизации почечных сосудов при возникшем кровотечении [8].

Цель исследования: на основании анализа результатов лечения послеоперационных осложнений, связанных с развитием послеоперационных кровотечений, разработать алгоритм действия врача и оценить эффективность применения метода суперселективной эмболизации почечных артерий.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 1375 пациентов, проходивших лечение с января 2011 по декабрь 2018 г. Всем пациентам была выполнена чрескожная нефролитотрипсия по поводу крупных (более 1,5 см) и коралловидных камней почек. Среди больных 1195 (86,9%) были полностью освобождены от камней за один этап, 44 (3,2%) пациентам дополнительно выполнены сеансы ДУВЛ из-за оставшихся фрагментов в почке, 14 (1%) потребовалась эндоскопическая контактная литотрипсия оставшихся фрагментов, мигрировавших в мочеточник, в 122 (9%) наблюдениях выполнена повторная чрескожная или чресфистульная нефролитотрипсия. Осложнения: во время проведения операции перфорация лоханки и интраоперационная экстравазация отмечены у 18 (1,3%) больных, перфорация чашечки и травма почечной паренхимы – у 6 (0,4%), травма лоханки зондом контактного литотриптера – у 11 (0,8%).

Послеоперационные осложнения оценивались по пяти степеням в соответствии с усовершенствованной классификацией Clavien–Dindo. Послеоперационное кровотечение, потребовавшее перфузии крови, возникло у 11 (0,8%) пациентов (Clavien II), пиелонефрит после ПН развился у 27 (2%) прооперированных (Clavien II). Суперселективная эмболизация почечных сосудов выполнена в 26 (1,9%) случаях (Clavien IIIа), 5 (0,4%) пациентам потребовалось открытое оперативное вмешательство ввиду нарастающей гематомы забрюшинного пространства и продолжающегося кровотечения (Clavien IIIb), у 1 (0,07%) пациента имел место бактериемический шок с летальным исходом – Clavien V.

Показания к ангиографии с последующей возможной эмболизацией:

- клинические, лабораторные признаки продолжающегося кровотечения;

- признаки кровотечения по данным инструментальных и лучевых методов диагностики.

К преимуществам эмболизации относятся:

- селективное одномоментное прекращение кровотечения;

- снижение объема необходимой гемотрансфузии;

- возможность избежать оперативного вмешательства или выполнение хирургического вмешательства (отсрочено) в плановом порядке;

- предотвращение разрыва псевдоаневризм;

- малоинвазивность;

- значительное снижение риска анестезиологического пособия.

Предоперационное обследование. Эмболизационные процедуры являются сложными и продолжительными вмешательствами. Данные неинвазивных методов исследования зачастую позволяют сократить общее и лучевое время вмешательства, а также объем контрастного вещества и адекватно подобрать инструмент.

При большинстве видов кровотечения наиболее информативным методом диагностики является КТ с контрастным усилением. С ее помощью с высокой вероятностью можно установить источник кровотечения, а также получить исчерпывающую информация о сосудистой анатомии зоны интереса. Данные КТ позволяют сократить число съемок и выбрать оптимальный доступ к предстоящей процедуре. В диагностике кровотечений КТ – обязательный диагностический этап. Отказ от выполнения КТ возможен только со стороны пациентов с нестабильной гемодинамикой или значительным снижением функции почек [9].

УЗИ является вспомогательным неинвазивным методом, который может обнаруживать признаки кровотечения, а также он информативен и в виде скрининга, так как не связан с рентгеновским излучением и легко доступен.

Процедура эмболизации. Процедура эмболизации требует артериального доступа к проведению инструмента. Обычно процедуру выполняют через бедренный доступ, самый распространенный при эндоваскулярных вмешательствах. При невозможности использования для доступа бедренной артерии возможно использование лучевого и плечевого доступа (справа или слева).

Под местной анестезией выполняют пункцию артерии.

В настоящее время применяется модифицированная техника Сельдингера. Через иглу в просвет артерии проводят проводник, по которому устанавливают интродьюсер. Через интродьюсер в брюшную аорту проводят катетер PIG TAIL и выполняют обзорную брюшную аортографию. При этом оценивают анатомию аорты, почечных артерий (количество артерий, их углы отхождения) и возможные пути коллатерального кровотока, а также состояние других ветвей аорты, спосбных давать клиническую картину забрюшинного кровотечения. На основе полученных данных выбирают инструмент для последующих этапов процедуры.

Следующим этапом выполняют селективную ангиографию почечной артерии на стороне поражения или обеих почечных артерий, если сторона поражения не определена ранее. Съемку осуществляют в режиме субтракционной ангиографии, позволяющей не только детально и точно оценивать анатомию, состояние почечной артерии, ее сегментарных ветвей, но и диагностировать их повреждения. Следует также выполнять селективную ангиографию всех ветвей, которые могут давать картину, сходную с таковой при кровотечении из бассейна почечной артерии. Возможно повреждение поясничных, капсулярных артерий, а также некоторых ветвей из системы подвздошной артерии (подвздошно-поясничная артерия, коллатерали между ветвями аорты и артериями таза при окклюзиях подвздошных артерий).

Ангиографические признаки кровотечения:

Ангиографические признаки кровотечения:

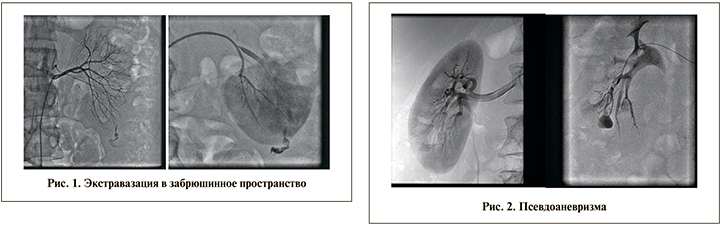

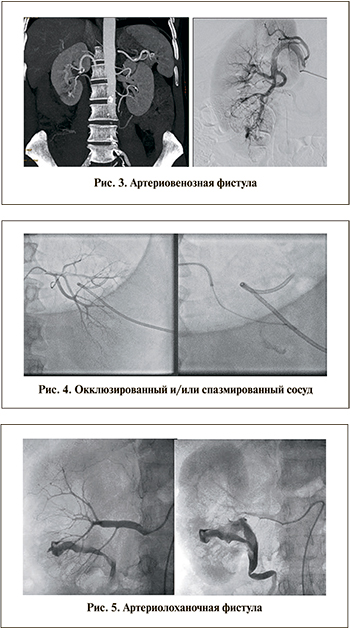

- выход контраста за пределы сосуда (в паренхиму, под капсулу, за пределы капсулы, в чашечно-лоханочную систему (рис. 1);

- псевдоаневризмы. Эмболизация позволяет предотвращать их разрыв и последующее профузное кровотечение (рис. 2);

- артериовенозные фистулы. Могут сохраняться по прошествии дней и недель после повреждения почки. Служат источником кровотечений и макрогематурии (рис. 3);

- окклюзированные и/или спазмированные сосуды. Чаще всего подобное состояние сосудов вызвано повреждением или полным их разрывом с последующим тромбозом. После нормализации давления или его повышения кровотечение из таких артерий может рецидивировать, поэтому они подлежат эмболизации (рис. 4);

- артериолоханочные фистулы (рис. 5).

На основе полученных данных выбирают инструмент для суперселективной катетеризации поврежденной ветви почечной артерии. Цель ее – сохранение как можно большего объема паренхимы. Для этого используют микрокатетеры, которые позволяют доставлять эмболизат в самые дистальные ветви русла почечной артерии [10–12].

В качестве эмболизирующих агентов в системе почечной артерии чаще всего используют спирали для эмболизации (3–12 мм) и гемостатическую губку, в некоторых случаях – микрочастицы размером 300–700 нм. Выбор конкретного эмболизирующего агента остается на усмотрение оператора, зависит от анатомии, характера и количества потенциальных источников кровотечения. В отношении всех наших пациентов были использованы спирали для эмболизации.

Эмболизационные спирали используют для перманентной окклюзии сосудов от 3 мм. Поверхность спиралей покрыта волокнами тефлона, задерживающими форменные элементы крови, или гидрогелем, разбухающим при контакте с кровью. Также спирали могут быть использованы для эмболизации псевдоаневризмы с сохранением проходимости сосуда. Использование любых эмболизирующих агентов требует от оператора больших навыков и знаний как о свойствах самих агентов, так и об особенностях кровоснабжения зоны интереса [10–12].

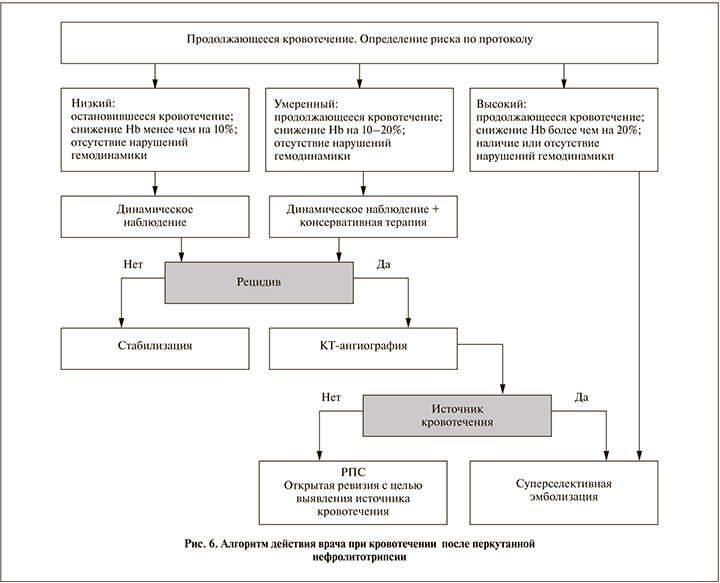

На основании анализа результатов ведения пациентов с продолжающимся кровотечением после выполнения перкутанной нефролитотрипсии больным – мочекаменной болезнью нами был разработан алгоритм последовательности действий врача в зависимости от степени продолжающегося кровотечения (рис. 6).

Данный алгоритм позволяет определять тактику ведения больного в зависимости от степени продолжающегося кровотечения или от риска его повторного возникновения. Решающее значение имеют скорость кровопотери, снижение уровня гемоглобина, степень нарушения гемодинамики.

При наблюдении за пациентами с низким или умеренным риском проводится динамическое наблюдение и гемостатическая терапия. Оценка эффективности проводимой терапии производится в первые 72 ч с целью выявления рецидива кровотечения. В отсутствие рецидива показаний к дальнейшему активному наблюдению нет.

При выявлении рецидива кровотечения на фоне проводимой гемостатической терапии выполняется компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с ангиографией с целью выявления источника кровотечения и определения дальнейшей тактики лечения. При выявлении источника кровотечения выполняется суперселективная эмболизация почечных артерий. Показанием к открытому оперативному лечению служит «отсутствие» источника кровотечения при компьютерной томографии с ангиографией.

При высоком риске продолжающегося кровотечения, прогрессивного снижения цифр гемоглобина – более чем на 20% от исходных значений, наличия гемодинамических нарушений пациенту показана суперселективная эмболизация почечных артерий в неотложном порядке.

Результаты и обсуждение. Результаты лечения больных после проведенной суперселективной эмболизации почечных сосудов при кровотечении после проведения перкутанной нефролитотрипсии мы оценивали через 6 мес. после операции. Пациентам была выполнена мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением. Во всех случаях на серии снимков компьютерной томографии в почке (со стороны проведенной операции) определялись металлические клипсы, неравномерное истончение и деформация паренхиматозного слоя в области эмболизированной почечной артерии. Чашечно-лоханочная система не расширена. Почечные артерии обычного калибра прослеживаются на всем протяжении. Контрастирование чашечно-лоханочной системы прослеживается своевременно. Выделительная функция почек не нарушена. При контрольном осмотре состояние всех пациентов удовлетворительное, жалоб со стороны мочевыделительной системы нет.

Таким образом, применение суперселетивной эмболизации почечных сосудов как малоинвазиной методики остановки кровотечений оказалось эффективным методом остановки кровотечения после перкутанной нефролитотрипсии, позволяющим сохранять функциональное состояние органа.

Благодаря применению разработанного алгоритма действий врача при выявлении кровотечения из почечных сосудов, исходя из параметров гемодинамики и выраженности кровопотери, сократится время выбора тактики остановки кровотечения.

Выводы. Суперселективная эмболизация при кровотечениях из почечных артерий остается эффективным методом гемостаза. Характерной особенностью этого метода является возможность произвоить редукцию патологического кровотока и избавлять пациента от хирургического лечения, включающего резекцию почки или нефрэктомию.

Предложенный алгоритм позволяет координировать действия врача в зависимости от параметров кровотечения и состояния пациента с целью раннего определения риска продолжающегося кровотечения и выбора оптимальной тактики ведения больного.