Применение лазеров в медицине имеет более чем 50-летнюю историю. Широкое внедрение эндоскопических технологий в последние десятилетия дало дополнительный толчок в развитии этого направления. С каждым годом показания и возможности таких операций расширяются, а это невозможно без разработки, усовершенствования и внедрения новых технологий, одной из которых и являются лазерные системы.

Распространение лазеров в медицине стало прямым результатом внедрения достижений в технологии передачи лазерного света. В моделях лазерного пропускания света использовались прямые или шарнирные зеркала, однако эти системы были весьма громоздки и в настоящее время используются только для СО2 лазеров. Развитие оптических волокон в 1970-е гг. облегчило адаптацию лазеров к эндоскопии. Принцип передачи был основан на полном внутреннем отражении. Волновод состоял из внутреннего сердечника, который пропускает свет, и внешнего покрытия, которое непрерывно отражает свет внутри. Первая работа по разработке лазерного светопропускания была проведена в Германии в 1973 и 1975 гг. А. Boden et al. для аргонового и G. Nath et al. для Nd:YAG-лазера. А. Boden использовал пластиковое волокно с полиметилметакрилатной сердцевиной (плексиглас), при этом потеря мощности достигала 50% на метр длины волокна. G. Nath разработал «триконное волокно», которое до сих пор используется при создании эндоскопов и обеспечивает пропускание света аргона с небольшой потерей мощности (менее 20% на 4 м длины волокна) и узкой расходимостью луча (от 2 до 4о) [1, 2].

В 1977 г. были разработаны первые коммерческие волокна с кремниево-кварцевым сердечником исключительно для медицинского использования. В основе было кварцевое ядро от 200 до 1000 мкм, а также оптическая оболочка из силиконовой резины. Первое поколение этих волокон (QSF) давало мощность от 85 до 90% на 5 м длины волокна для света аргона или Nd:YAG (угол расхождения – 6–12о) [3]. Следующее поколение оптических волокон (QSF-AS) было разработано в 1980 г. Кварцевая сердцевина осталась неизменной, но силиконовая оболочка была легирована фтором, а все волокно было покрыто силиконовым резиновым покрытием. Волокна QSF-AS были доступны в диаметре 200 и 400 мкм. Основным преимуществом перед QSF было более низкое рассеивание луча: 8о для волокна 200 мкм (QSF: 12) и 6о для волокна 400 мкм (QSF: 8) [4]. П. Лензом и соавт. использовали прямой контакт волокна с тканью.

С. Иоффе и соавт. разработали иной тип контактной си-стемы: волокно было вставлено в тефлоновую оболочку, а на конце имелся свободный участок волокна, к которому можно было прикрутить разные сапфировые наконечники: плоские для гемостаза или округлые для испарения [5, 6].

В 1978 г. G. Staehler et al. первыми выполнили удаление (вапоризацию) опухоли мочевого пузыря (МП), применив для этого Nd:YAG лазер. Минусом было отсутствие информации о гистологии удаленного участка и степени ее злокачественности. Большой интерес вызвало применение резекции опухоли МП единым блоком (en-bloc), который впервые успешно выполнили T. Kawada et al. в 1997 г. с использованием монополярной резекции и специального hook-электрода [7, 8]. Резекция en-bloc заключается в выполнении круговой резекции стенки МП с отступом от края опухоли 5–10 мм, при этом опухоль отсекают вместе с основанием по кругу и удаляют целиком от стенки.

С развитием лазерной хирургии и появлением в 1990-е гг. гольмиевого (Ho:YAG), а затем и тулиевого (Tm:YAG) лазеров стало возможным выполнение лазерной резекции en-bloc [9].

К 2001 г. благодаря развитию самих лазерных систем и комплектующих удалось добиться полного удаления опухолей из подслизистого и поверхностных мышечных слоев, а также улучшения качества проводимой операции и снижения уровня послеоперационных осложнений [10]. Такой скачок в развитии обусловлен не только техническим прогрессом, но и, прежде всего, тем, что хирургические вмешательства с применением лазерных систем обладают рядом преимуществ: большой точностью, меньшей инвазивностью и травматичностью, являются альтернативой для пациентов с высокой коморбидностью. Лазерные технологии успешно развиваются как самостоятельное направление, а применению лазера в медицине посвящено много научных исследований, однако работы по их применению в лечении онкоурологических заболеваний, в частности рака мочевого пузыря (РМП), разрозненны и ограничены единичными исследованиями [11].

Повышенное внимание к онкоурологии – одна из характерных черт современного международного здравоохранения, обусловленное устойчивым ростом заболеваемости как в развитых, так и в развивающихся странах [12].

Ежегодно в мире регистрируется более 400 тыс. новых случаев РМП, и эта цифра продолжает возрастать, в то время как результаты лечения имеют лишь незначительную тенденцию к улучшению [13, 14]. В пятерку стран с наиболее высокими показателями заболеваемости РМП вошли Бельгия – 17,5; Ливан – 16,6; Мальта – 15,8; Турция – 15,2 и Дания 14,4 на 100 тыс. человек. Лидирующие позиции по уровню смертности от РМП занимают Турция – 6,6; Египет – 6,5; Ирак – 6,3; Ливан – 6,3 и Мали 5,2 на 100 тыс. человек [15, 16]. Самые высокие показатели заболеваемости среди стран Европейского Союза зарегистрированы в Бельгии (31 у мужчин и 6,2 у женщин), самые низкие в Финляндии (18,1 у мужчин и 4,3 у женщин). По прогнозам, к 2030 г. количество заболевших РМП в странах ЕС может увеличиться до 219 тыс. человек [17, 18].

По оценке Американского онкологического общества (ACS), в 2022 г. в США прогнозируется регистрация новых случаев РМП у 81 190 человек. Следует отметить, что показатели заболеваемости у белых мужчин в 2 раза выше, чем у чернокожих, и в 8 раз выше, чем у индейцев [19, 20].

В России в структуре онкологической заболеваемости на долю РМП приходится 4,6%, в структуре умерших от злокачественных новообразований его доля составляет 2,11%. Среди причин смерти мужского населения в возрасте 70 лет и старше РМП занимает 5-е место (5,6%) после рака легкого, желудка, колоректального рака и рака предстательной железы. Особенно тревожен факт увеличения смертности среди молодого трудоспособного населения: в возрасте 30–39 лет уровень смертности от РМП за последние 10 лет возрос в 1,5, в возрасте 40–59 лет – в 1,3 раза [21]. Риск развития РМП прямо пропорционален возрасту: наибольший удельный вес (более 47%) приходится на контингент населения в возрасте 60–74 года [22, 23].

В основе вышеотмеченных расовых и географических различий в уровнях заболеваемости РМП лежат различия в качестве диагностики, лечения и доступности медицинской помощи в целом. По мнению ряда авторов, из-за погрешностей диагностики и стадирования частота мышечно-инвазивного РМП значительно занижается и при первичном обращении у 60% больных РМП уже имеется мышечная инвазия [24, 25].

Несмотря на разработку новых эффективных видов лекарственной и лучевой терапии, главным методом лечения большинства больных злокачественными новообразованиями МП остается оперативное вмешательство [26–28].

Существуют различные виды органосохраняющего хирургического лечения РМП: трансвезикальная резекция МП; ТУР – трансуретральная резекция; ТУР-вапоризация, а также применение различных лазерных систем для удаления опухоли. Согласно современным рекомендациям Европейской ассоциации урологов, признанным стандартом хирургического органосохраняющего лечения пациентов с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (НМИ РМП) считается проведение первичной лечебно-диагностической ТУР стенки МП с целью верификации диагноза и стадирования опухоли, определения возможных рисков рецидивирования и прогрессирования на основании полученных морфологических данных и удаления видимых новообразований [29–31].

Несмотря на имеющиеся четкие рекомендации и результаты многочисленных исследований в России и за рубежом, ТУР НМИ РМП, признанная во всем мире стандартным и приоритетным методом лечения, не может претендовать на исключительную роль в лечении данной патологии ввиду большого числа рецидивов опухоли (50–90%), развития интра- и послеоперационных осложнений у 20% пациентов [32–34].

Применение современных лазерных технологий потенциально может повысить клиническую эффективность и безопасность эндоурологических вмешательств в лечении НМИ РМП. К сожалению, опыт использования лазерных систем пока не достаточен для оценки преимуществ и отдаленных онкологических результатов. В доступной литературе не описано ни одного случая смерти и кровотечения, которыми бы осложнялись манипуляции с их использованием. К сожалению, большинство приведенных исследований не являются проспективными, рандомизированными с долгосрочным наблюдением, а также сравнивающими эффективность разных лазерных систем [35, 36].

В настоящее время для лечения РМП наиболее популярными оперативными вмешательствами являются трансуретральная тулиевая лазерная резекция опухоли мочевого пузыря и другие методики с применением других лазеров или резекция опухоли мочевого пузыря en-bloc [37].

Тулиевый (Tm:YAG) лазер – это наиболее активно развивающаяся из лазерных технологий. К ее достоинствам можно отнести малую зону коагуляционного некроза, небольшую глубину проникновения (0,25 мм), тщательный гемостаз и высокую эффективность разрезания тканей при заявленной длине волны 2010 нм [38]. При применении светодиода диаметром 550 мкм и мощности 70 Вт скорость разрушения тканей равна 3,03 г/10 мин. Если использовать светодиод диаметром 800 мкм и мощность 120 Вт, количество разрушаемой ткани уменьшится, так как в данном случае увеличение диаметра будет приводить к уменьшению мощности излучаемой энергии [39, 40].

C учетом различия в эффекте воздействия на ткани опухолей нельзя не сказать, что тулиевый лазер имеет те же характеристики поглощения в тканях и воде, что и гольмиевый лазер. Эффективность тулиевого в тканях больше, чем у других лазеров, из-за наличия непрерывного генерируемого лазерного пучка, который позволяет плавно рассекать ткани и иметь при этом полный гемостаз за счет образования коагуляционного слоя, что позволяет работать в анатомически опасных местах МП, где высок риск возникновения кровотечения (например, в зоне шейки МП). Тулиевый лазер обладает самой меньшей глубиной коагуляции из всех эндоурологических лазеров: 264±41,3 против 287±27,5 мкм [41]. При сравнении кровопотери при применении тулиевого лазера и ТУР МП большая кровопотеря отмечается при ТУР и составляет 20,14 г/мл. Данные мета-анализа Y. Bai и L. Liu (2014) утверждают, что в случае применения тулиевого лазера отмечается увеличение времени проведения операции по сравнению с ТУР МП [42].

Что касается интра- и послеоперационных осложнений, Tm:YAG показал свое преимущество в отношении стимуляции запирательного нерва (СЗН), соответственно, и в частоте возникновения перфорации мочевого пузыря и увеличении длительности катетеризации (до 2 нед.) [43]. Ни в одной группе не было зарегистрировано летальных исходов. По данным систематического мета-анализа пяти исследований от 2016 г., перфорация мочевого пузыря в группе Tm:YAG была описана в двух случаях [44]. Стриктура уретры была описана также в двух случаях, а интраоперационная травма передней уретры, вызванная ТУР, была описана в одном случае. В целом общий уровень осложнений составил 1,4% [45].

Гольмиевый (Ho:YAG) лазер – это импульсный тип лазера, который излучает энергию, поглощаемую водой, характеризуется длиной волны 2140 нм и длительностью импульса 350 мс. Глубина проникновения в ткань 400 мкм, поэтому вероятность некроза и тепловых повреждений низкая. Ho:YAG-лазер вызывает быструю коагуляцию мелких и средних сосудов на глубину около 2 мм [46].

Одной из наиболее распространенных методик лечения НМИ РМП является гольмиевая резекция en-bloc опухоли МП. Матрицей для гольмиевого лазера служит алюмоиттриевый гранат. Чтобы избежать перегрева кристалла при его создании в сплав граната добавляют частицы хрома, гольмия и тулия. Само излучение гольмиевого лазера имеет небольшой путь полного поглощения тканями в связи с сильным элементом поглощения водой при длине волны около 2140 нм. В орошаемой жидкости и ткани плотность поглощенной энергии очень большая, и это приводит к быстрому подъему температуры до уровня точки кипения и выше, после каждой вспышки лазера возникает пузырек пара, диаметр его равен всего нескольким миллиметрам, время существования пузырьков равно времени лазерной вспышки. Удаление опухолевой ткани происходит таким образом, что пузырьки пара разрывают ткань и затем лазерное излучение поглощается близлежащими тканями. Основным недостатком данной методики является длительность операции, главным плюсом – наличие одинаковой глубины поглощения и видимого воздействия, то есть врач может видеть, на какие именно ткани происходит воздействие лазера [47–49]. По данным систематического обзора, включающего сравнительные данные применения Ho:YAG и ТУР МП, сообщается, что 2-летняя выживаемость с применением лазерной деструкции была выше, чем в группе ТУР МП [50].

Значительно более высокая доля пациентов в группе ТУР МП испытывала симптомы раздражения мочевого пузыря после операции по сравнению с пациентами группы Ho:YAG. Сроки применения промывной системы, катетеризации и госпитализации были значительно ниже в группе Ho:YAG. В группе Ho:YAG случаев перфорации мочевого пузыря не наблюдалось, однако у трех пациентов в группе ТУР МП это осложнение было отмечено [51].

Неодимовый (Nd:YAG) лазер был наиболее часто используемым в прошлом и, следовательно, является наиболее изученным. Длина его волны, основанной на алюмоиттриевом гранате, равна 1064 нм. Расстояние поглощения у этого лазера – одно из самых больших и равняется 18 нм, что высокоэффективно для выполнения гемостаза и коагуляции опухолей [52, 53].

Длина волны излучения Nd:YAG-лазера позволяет не только коагулировать опухоль, но и воздействовать на глубжележащие ткани. Максимальная глубина проникновения излучения Nd:YAG-лазера – 2–3 мм. Мелкие опухоли удается коагулировать за один сеанс бесконтактным способом. При крупных опухолях сначала коагулируют все образование, затем удаляют коагулированную ткань кончиком световода или цистоскопом, обнажая глубжележащие ткани. Коагуляцию повторяют до тех пор, пока не коагулируют основание опухоли. При крупных опухолях удобнее применять мощные лазеры, например Nd:YAG с кристаллом из калий-титанил-фосфата [54].

Применение Nd:YAG лазера при лечении рецидивов НМИ РМП, по данным современной литературы, дает безрецидивный 5-летний срок выживаемости в 54,92±7,4% случаев. Лазерная деструкция опухоли перед химио- и лучевой терапией позволяет избавляться от опухоли, что создает возможность для выполнения органосохраняющих оперативных вмешательств. Следствием такой тактики стали обнадеживающие результаты исследования: к концу 1-го года наблюдения 75% больных жили без рецидива опухоли с сохранным мочевым пузырем [55].

На основе неодимового лазера была создана новая лазерная система калий-титанил-фосфатный (KTP) Nd:YAG лазер. Луч Nd:YAG, проходя через кристалл KTP, удваивает частоту и делит пополам длину волны от 1064 до 532 нм.

Добавленный к резонатору лазера калий-титанил-фосфат улучшил длину волны лазера до 532 нм, причем эта длина волны поглощается гемоглобином. Итогом стало появление нового лазера с наличием короткого поглощающего пути, так как в хорошо кровоснабжаемой ткани плотность поглощенной энергии оказывается большой, а ее температура быстро увеличивается до уровня, превышающего точку кипения. В итоге происходит вапоризация, при которой удаляется внушительный объем тканей. Излучение этого лазера практически не поглощается водой. В отсутствие гемоглобина на пути прохождения лазера резко возрастает лазерное изучение, и он проникает на большую глубину. Также после его применения остается большой коагуляционный слой, высокая температура которого и приводит к гемостазу. Минусом является то, что при каждом следующем воздействии лазера энергия проходит через уже коагулированный слой тканей, где уже меньше молекул гемоглобина, которые могут поглощать излучение, а это снижает интенсивность лазерного излучения, отрицательно влияя на удаление последующих слоев опухолевых тканей.

В целом имеются положительные результаты по применению данного лазера для удаления опухолей МП. На сегодняшний день данная методика распространена повсеместно, что говорит о хороших результатах лечения. Следует отметить, что сейчас уже применяются 80-, 120- и 180-ваттные лазеры. Что же касается осложнений, то они сопоставимы с таковыми, возникающими после ТУР стенки МП. Хотя уровень кровопотери и длительность катетеризации МП, а также сами сроки пребывания в стационаре при удалении опухоли лазером ниже. Тем не менее самыми распространенными осложнениями после применения зеленого лазера являются наличие длительно сохраняющейся дизурии и гематурии. Также, по данным литературы, 10% пациентов в течение года обращались с рецидивом для повторного лечения [56, 57].

Лазер на триборате лития (LBO) построен на принципе КТР-лазера. Длина волны обоих лазеров одинакова. Тем не менее LBO-лазер имеет ускоренный и более эффективный перенос энергии и увеличенное рабочее расстояние (от 0,5 для КТР до 3 мм для LBO). Существенным недостатком этого лазера является выраженное малое гемостатическое действие по сравнению с другими лазерами [58].

Диодные лазеры были доступны в течение длительного времени, но их клиническое применение было ограниченно. Диодные лазеры производят луч с длиной волны между 940 и 1470 нм, энергия поглощается как водой, так и гемоглобином, в результате чего достигается хорошее гемостатическое и коагуляционное действия. Данные относительно глубины проникновения диодных лазеров значительно отличаются в работах различных авторов [59, 60].

Кроме того, в диодных лазерах излучение генерируется самим диодом, а в других лазерных системах это происходит посредством ламп накаливания. В связи с этим у диодных лазеров меньше теряется мощности на тепловое рассеивание, и это дает возможность подключать их к обычным электрическим сетям. Диодные лазеры, имеющие длину волны 808–980 нм, имеют похожее поглощение в водной среде и схожее действие на ткани опухолей, что и неодимовый лазер. Другая группа диодных лазеров имеет длину волны 1318–1470 нм, они превосходят зеленый лазер еще более быстрым уничтожением опухолевых тканей и имеют более низкую частоту послеоперационных кровотечений. Минусом данной группы лазеров является то, что глубина некроза больше, чем у других лазеров, и из-за этого после резекции опухолей, расположенных ближе к шейке МП или к треугольнику Льето, возникает длительная дизурия [61]. Проведенные исследования по оценке степени коагуляции установили, что диодные лазеры вызывают некроз на большой глубине – от 1,3 мм для 1470 нм лазера и до 4,6 мм для 980 нм лазера, зеленый же лазер вызывает некроз на глубине 0,84 мм [62].

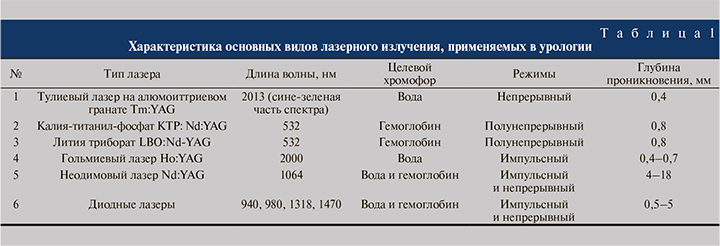

Из всего этого становится ясно, что диодные лазеры работают при таких длинах волн, при которых поглощающего действия в воде мало, то есть, чем глубже распространение опухоли в стенку МП, тем эффективнее действие данного лазера. При проведении данных операций используют волокна с боковым светом, что лучше дает визуализацию оперирующему хирургу, лучше подбирается точка входа лазерного луча в ткань опухоли [63]. Подробные физические характеристики основных параметров лазерных си-стем представлены в табл. 1.

Подытожив, можно сказать, что по сравнению с ТУР МП лазерные методы могут быть использованы для бесконтактного (со стенкой МП) удаления опухолей, а эффективная коагуляция с использованием лазерного излучения способна предотвращать кровотечение из кровеносных сосудов в ложе удаленной опухоли, тем самым уменьшая риск имплантационного метастазирования. Дополнительное использование лазера в сочетании с эндоскопическими методами исследования позволяет визуализировать образование, его границы, область воздействия. Комплексный подход способствует снижению вероятности неполного удаления опухоли стенки МП [64].

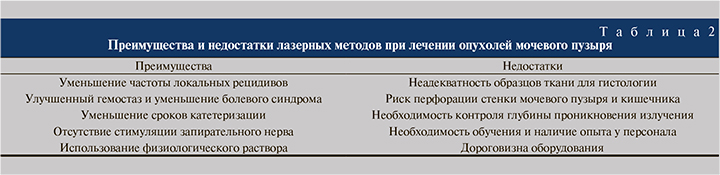

Как видно из табл. 2, лазерные методы все же не лишены недостатков, но потенциальные преимущества служат поводом для широкого применения этих методов лечения в урологической практике. Необходимо заметить на основании приведенных данных, что количество рецидивов в послеоперационном периоде значительно меньше в группе больных, получавших лечение в комплексе с лазерным воздействием.

Применение лазерной резекции опухоли не вызывает перфорации стенки мочевого пузыря вследствие отсутствия синдрома запирательного нерва, дает возможность наилучшего морфологического исследования и правильного стадирования опухолевого процесса при условии выполнения резекции en-bloc. Изучение применения лазеров в лечении РМП, безусловно, является перспективным направлением.

Исследованиями, проведенными О.В. Теодоровичем и соавт., показана эффективность сочетания ТУР стенки мочевого пузыря и лазерной технологии с использованием Nd:YAG-лазера по сравнению с традиционной ТУР. Данным исследованиям предшествовали экспериментальные исследования [54]. С 2007 по 2017 г. ТУР стенки мочевого пузыря и Nd:YAG-лазерная коагуляция ложа были выполнены 216 пациентам с НМИ РМП со стадиями Та – 18 (8,3%), Т1 – 171 (79,2%), Т2а – 9 (4,2%), Т2b – 9 (4,2%), Т3а – 9 (4,2%) пациентам. Градация по степени злокачественности среди пациентов: lowgrade – 184 (85,2%), highgrade – 32 (14,8%). Единичные опухоли были выявлены у 172 (79,6%) пациентов, множественные опухоли – в 44 (20,4%) случаях. Сроки наблюдения пациентов составили от 6 до 111 мес. (медиана – 48,6 мес.). Пятидесяти пяти больным выполнена ТУР стенки МП без использования лазерной методики, по стадиям и степени злокачественности распределение пациентов в этой группе соответствовало основной группе. Метод выполнения сочетания ТУР и лазерной коагуляции состоял из двух этапов: моно- или биполярная ТУР стенки МП с опухолью, а затем лазерная коагуляция ложа удаленной опухоли с окружающими тканями в импульсно-периодическом режиме генерации с длиной волны излучения 1064 нм на расстоянии 2–3 мм от поверхности.

Безрецидивное течение наблюдалось у 146 (67,5%) пациентов. При контрольном обследовании выявлены рецидивы заболевания с делением по срокам: рецидив менее года у 9 (4,2%) пациентов, 1 год – у 14 (6,5%), 2 года – у 14 (6,5%), 3 года – у 18 (8,3%), 4 года – у 14(6,5%) пациентов. Местный рецидив был зарегистрирован в 0,5% случаев, а после стандартной трансуретральной резекции – в 16,4% случаев. Выраженная макрогематурия после ТУР отмечалась в 2,5 раза чаще, чем у больных после ТУР+лазер.

У пациентов после ТУР+лазер средний послеоперационный койко-день по сравнению с показателями после ТУР был короче на 2 сут. [65, 66].

Если учесть, что наибольший процент неблагоприятных исходов лечения РМП обусловлен осложнениями в ходе оперативного лечения, то очевидным становится вывод, согласно которому улучшение техники операции позволит избежать негативных последствий, а значит, необходимо развитие новых перспективных технологий.

Основываясь на данных, полученных в ходе написания нашего обзора, можно сделать следующие выводы: методы трансуретральной лазерной резекции НМИ РМП обеспечивают повышенную безопасность и переносимость, а также повышенную безрецидивную выживаемость по сравнению с ТУР.

Таким образом, лазерные методы доступны, безопасны и эффективны, обеспечивают альтернативное лечение пациентов с НМИ РМП. Для большей доказательности необходимо проведение крупных проспективных многоцентровых исследований с длительным периодом наблюдения.