Актуальность. В настоящее время бесплодие в браке представляет собой важную медико-социальную проблему, затрагивающую демографические основы общества. По данным ВОЗ, частота бесплодия в браке в мире достигает 15% [1, 2]. В Европе бесплодны около 10% супружеских пар, в США – 15%, в России – до 17,5%, и тенденции к снижению данного показателя не наблюдается [3–5]. При этом изолированное мужское бесплодие встречается в 30% случаев бесплодного брака, в сочетании с женским фактором – в 20%, т.е. мужская инфертильность служит причиной 50% случаев бесплодного брака и предполагается, что ее вклад будет только расти [5–7].

Нарушения мужской фертильности в бесплодном браке имеют мультифакторный генез [5, 8]. От 20 до 60% случаев мужского бесплодия ассоциировано с воспалительными заболеваниями органов репродуктивной системы, среди которых до 50% приходится на хронический простатит [3, 7]. В настоящий момент раскрыта роль многих факторов и механизмов, приводящих к нарушению фертильности при воспалительных заболеваниях гениталий. Они реализуются в изменении физико-химической структуры семенной жидкости, необходимой для поддержания двигательной активности и жизнеспособности сперматозоидов вне организма мужчины [8]. Избыточная продукция медиаторов воспаления также способствует аутоиммунному ответу и последующему дисбалансу про- и антиокислительных факторов в эякуляте [9, 10]. Причем окислительный стресс как промотор активных форм кислорода способствует повреждению клеточной мембраны сперматозоидов [1, 11]. Также установлено негативное влияние липополисахаридов бактерий на сперматозоиды, способствующее апоптозу гамет [9–11].

Объективные затруднения в диагностике возникают при выявлении этиологического фактора, т.е. собственно микроорганизмов. Так, в структуре хронического простатита на долю абактериальной формы заболевания приходится до 80–90% случаев [10, 11, 13]. Некорректная этиотропная терапия может снижать эффективность лечения. В связи с этим особую ценность приобретают работы и методы, направленные на улучшение качественных и количественных показателей выявления возбудителей, являющихся этиологическим фактором возникновения инфекционно-воспалительных заболеваний простаты, приводящих к патоспермии [5, 12].

Поиск подходов к улучшению диагностики многовекторный: изучение новых реакций и методов индикации; совершенствование существующих способов, реактивов, оборудования; определение оптимальных сред и биоматериалов забора. По мере пополнения знаний о морфологии воспаленной предстательной железы открываются возможности для разработки способов оценки истинной микробиоты пораженного органа. При хроническом простатите (ХП) отмечается инфильтрация интерстициальной ткани с дальнейшим замещением на рубцовую, в результате чего ухудшается свободное выведение секрета, приводящее к очевидному снижению и недодиагностике видового и количественного составов возбудителей простатита. Более того, разрыхление и отек стромы, расширение ацинусов, переполнение их секретом приводят к еще большему сужению выводных протоков. Помимо внешней окклюзии протоки обтурируются застойным секретом, гнойными пробками, а также клеточной массой из лейкоцитов и слущенных эпителиальных клеток [13]. Разрешение данных морфологических изменений позволит нормализовать динамику секрета в предстательной железе, обеспечивая адекватную этиологическую репрезентативность. В связи с этим представляет интерес изучение фермента особого класса – бовгиалуронидазы азоксимера (подавляющего отечность и вызывающего гидролиз межклеточного матрикса фиброзной ткани) – в качестве меры провокации и совершенствования микробиологической диагностики в ходе терапии хронического простатита препаратом Лонгидаза®.

Цель исследования: изучить влияние применения бовгиалуронидазы азоксимера на результативность выявления микроорганизмов посредством бактериологического исследования эякулята у больных с мужским бесплодием.

Материалы и методы. В исследование вошли 87 мужчин, обратившихся по поводу мужского бесплодия. Все пациенты были обследованы в соответствии с Российскими клиническими рекомендациями по урологии. Критерии исключения: наличие инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), клинически активного воспалительного процесса органов мочеполовой системы, наличие соматических заболеваний, требующих лечения. Перед выполнением посева эякулята проведена рандомизация на две группы.

Пациенты основной группы (n=41) перед сдачей эякулята применяли препарат Лонгидаза® 3000 МЕ по 1 суппозиторию через 1 день, 5 штук на курс.

В контрольной группе (n=46) сбор эякулята проводили без предварительной подготовки.

Продолжительность полового воздержания в обеих группах перед сдачей эякулята составила 3–5 дней. Непосредственно перед сбором материала пациент должен был помочиться, полностью опорожнив мочевой пузырь. Сбор эякулята пациенты осуществляли путем мастурбации в стерильный контейнер, избегая касания стенок и крышки контейнера руками. Транспортировку проб эякулята в лабораторию осуществляли в течение не более 4 ч с момента сбора образца. Бактериологические анализы выполняли на базе одной коммерческой бактериологической лаборатории по стандартной методике идентификации. Процедуры культурального анализа эякулята и идентификации возбудителей проводили согласно регламентирующим нормативным документам по стандартной методике [14]. При оценке результата бактериологического исследования эякулята придерживались рекомендаций современных руководств, согласно которым титр микроорганизмов ≥103 КОЕ/мл клинически значим [7, 15].

Продолжительность полового воздержания в обеих группах перед сдачей эякулята составила 3–5 дней. Непосредственно перед сбором материала пациент должен был помочиться, полностью опорожнив мочевой пузырь. Сбор эякулята пациенты осуществляли путем мастурбации в стерильный контейнер, избегая касания стенок и крышки контейнера руками. Транспортировку проб эякулята в лабораторию осуществляли в течение не более 4 ч с момента сбора образца. Бактериологические анализы выполняли на базе одной коммерческой бактериологической лаборатории по стандартной методике идентификации. Процедуры культурального анализа эякулята и идентификации возбудителей проводили согласно регламентирующим нормативным документам по стандартной методике [14]. При оценке результата бактериологического исследования эякулята придерживались рекомендаций современных руководств, согласно которым титр микроорганизмов ≥103 КОЕ/мл клинически значим [7, 15].

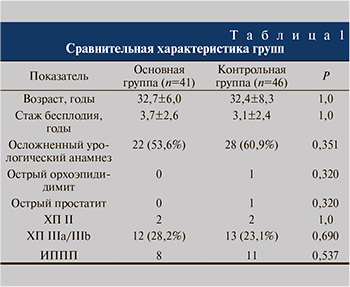

Средний возраст пациентов составил 32,9±6,2 (табл. 1), средний период бесплодия в браке – 3,4±2,5 года. Большинство (50 из 87) обследованных мужчин имели в анамнезе указания на обращения по поводу воспалительных заболеваний органов репродуктивной системы (см. табл. 1).

Статистическую обработку данных проводили c помощью пакета прикладных программ Statistica v.10 («StatSoft»), о достоверности различий судили при помощи непараметрического критерия χ2. Достоверность полученных данных анализировали с помощью критерия Фишера, различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Статистическую обработку данных проводили c помощью пакета прикладных программ Statistica v.10 («StatSoft»), о достоверности различий судили при помощи непараметрического критерия χ2. Достоверность полученных данных анализировали с помощью критерия Фишера, различия считали статистически значимыми при p<0,05.

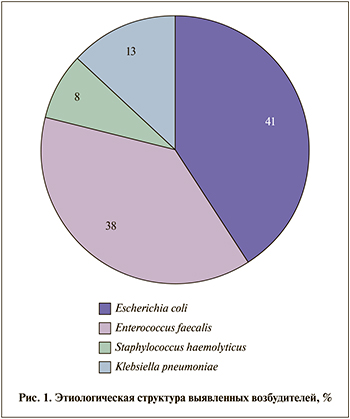

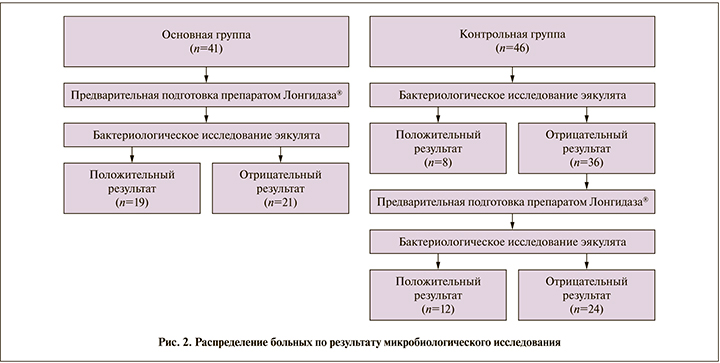

Результаты и обсуждение. В основной группе рост микроорганизмов получен от 19 (46,3%) пациентов, что оказалось в 2,7 раза выше, чем в контрольной группе, – 8 (17,4%; χ2=4,47, р=0,0346). Статистически значимых различий между группами в составе микробиоты эякулята не выявлено. Ожидаемо микроорганизмы из семейства Enterobacteriaceae играли ведущую роль в этиологии воспалительных заболеваний мужских половых путей (рис. 1).

Тридцати шести пациентам контрольной группы с исходно отрицательным микробиологическим результатом предложено повторно пройти данное исследование по протоколу основной группы. В результате еще от 12 человек (33% больных со стерильным эякулятом после первичного бактериологического исследования в контрольной группе) получен положительный ответ (рис. 2). Таким образом, частота обнаружения бактерий в эякуляте в контрольной группе после второго этапа оказалась сопоставимой с показателем основной группы (43,5 и 46,3% соответственно, р=0,87).

Достоверное увеличение доли пациентов с положительным микробиологическим результатом эякулята после 5-кратного применения суппозиториев препарата Лонгидаза® ex juvantibus демонстрирует новую терапевтическую возможность при ведении больных со скрытым инфекционным процессом в предстательной железе. Рутинное назначение ферментной терапии позволяет на ранних этапах диагностического поиска применять ее как способ объективизации картины микробиоты эякулята и секрета предстательной железы. Действие активного компонента препарата направлено на деполимеризацию межклеточного матрикса соединительной ткани, разрушение глюкозаминогликанов, а также уменьшение выраженности отека, что, очевидно, позволяет восстанавливать проходимость протоков и дренировать ацинусы предстательной железы. Представляет научный интерес и потенциальное влияние препарата Лонгидаза® на гидролиз биопленок бактерий. Высвобождение свободных микробных клеток может быть также одним из возможных механизмов повышения доли положительных результатов посевов.

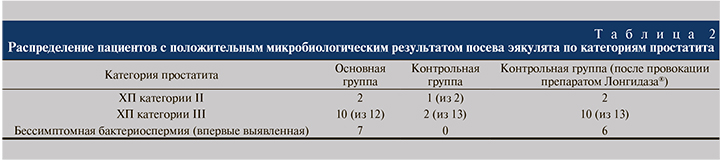

Отдельный интерес представляют пациенты, ранее уже проходившие лечение по поводу ХП категории III (табл. 2). Так, в основной группе 10 из 12 пациентов с исходно абактериальным простатитом в эякуляте были высеяны микроорганизмы. В контрольной группе только у 2 из 13 человек с ХП категории III был положительный посев на бактерии (χ2=4,199; р=0,041). После проведения провокационного курса препаратом бовгиалуронидаза азоксимер в 10 случаях определялся рост бактерий в эякуляте.

Обращает на себя внимание, что в контрольной группе при первом исследовании только у 1 пациента, страдающего ХП категории II был положительный результат посева. Для второго пациента подтверждение стало возможным только после повторного проведения исследования с предварительным применением суппозиториев препарата Лонгидаза®.

Одновременно с этим у пациентов с ХП категории III в подавляющем большинстве после предварительного применения суппозиториев препарата Лонгидаза® выявлялись те или иные микроорганизмы. Полученные данные позволяют переквалифицировать их диагноз из абактериального в бактериальный простатит как минимум на этапе текущего обращения по поводу планирования беременности. Безусловно, однозначно утверждать, какая категория простатита была у пациентов на момент первичной постановки диагноза, затруднительно. Возможно допущение, что присоединение микрофлоры произошло уже после первичного курса лечения в связи с дальнейшим развитием патологического процесса. Тем не менее получение статистически значимых различий в распределении результатов посевов между контрольной группой при первичном и дополнительном обследовании, а также между показателями первого этапа контрольной и основной групп свидетельствует о недостаточном выявлении микробного фактора и возможном подходе к решению данной проблемы.

Еще одним немаловажным итогом исследования стало выявление бактериоспермии в отсутствие как клинических признаков воспалительного процесса органов репродуктивной системы на момент осмотра, так и указаний на них в анамнезе.

Заключение. Предварительное применение ректальных суппозиториев бовгиалуронидазы азоксимера (препарат Лонгидаза®) на этапе поиска причин мужского бесплодия способствует повышению результативности бактериологического анализа эякулята и позволяет улучшать качество диагностики воспалительных заболеваний органов репродуктивной системы.