В 1980-х гг. был осуществлен качественный скачок в разрешении проблемы лечения мочекаменной болезни. Первые попытки бескровного разрушения камней мочевого пузыря были предприняты еще в конце 1950-х гг. Профессор В. В. Гольдберг 7 мая 1959 г. (Рига) осуществил эндоскопическое дробление фосфатного камня мочевого пузыря размером 3 см при помощи аппарата «Урат», в основу действия которого был положен электрогидравлический эффект, открытый и изученный (1950) ленинградскими учеными, супругами Л. А. Юткиным и Л. И. Гольцовой [1, 2]. Смысл этого физического явления заключается в том, что при создании высоковольтного электрического разряда во все стороны от места его возникновения распространяется ударная волна, обладающая определенными разрушающими плотные структуры свойствами.

Минуло уже более 30 лет с того момента, когда эта гениальная идея была трансформирована в аппаратуру первого поколения, предназначенную для разрушения камней почек при помощи ударных волн, способных без повреждения проникать в человеческое тело. Этот дерзкий исследовательский проект поднял волну энтузиазма, которая захлестнула исследователей, обещая быть высокоэффективным и свободным от осложнений. Кульминацией всего после десятилетия интенсивных исследований, преодоления иллюзий, многих неудач стало первое успешное клиническое применение ударно-волновой литотрипсии в урологической клинике Университета Людвига Максимилиана (Мюнхен, 07.02.1980) на электрогидравлическом литотрипторе (авиакосмическая корпорация «Dornier») НМ (Human model)-3 под руководством профессора Ch. Shaussy [3].

С середины 1970-х гг. в СССР также велись активные работы по изучению возможности разрушения камней бесконтактным способом с помощью сфокусированных электрогидравлических ударных волн. Исследования велись в Московском радиотехническом институте АН СССР (МРТИ АН СССР), Центральном военном научно-исследовательском авиационном госпитале (7-й ЦВНИАГ), а с 1980-х гг. – и на кафедре урологии 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова. Основанием для разработки ударно-волновых комплексов стало Постановление Президиума Совета Министров СССР «О создании устройства для бесконтактного разрушения камней в почках» № 346 от 1982 г. Заказчиками совместно выступили Министерство обороны и Министерство здравоохранения СССР.

Головным исполнителем разработки отечественного литотриптора был определен МРТИ АН СССР, а в качестве медицинских соисполнителей – недавно созданный НИИ урологии МЗ РСФСР и 7-й ЦВНИАГ. Руководителем медицинской программы был назначен главный уролог Минздрава СССР, действительный член АМН СССР, профессор Н. А. Лопаткин (директор НИИ урологии), ответственным исполнителем медицинской программы – главный уролог ВВС СССР, канд. мед. наук В. А. Голубчиков (ведущий уролог 7-го ЦВНИАГ СССР), руководителем технических работ программы – начальник отдела, канд. военных наук М. М. Шокуров (МРТИ АН СССР).

Основные исполнители работы от НИИ урологии: зам. директора института по науке, профессор А. Ф. Даренков; зав. отделом, проф. В. Я. Симонов; зав. лабораторией патоморфологии, канд. мед. наук Ю. В. Кудрявцев; зав. лабораторией биохимии, доктор биол. наук М. В. Чудновская; мл. науч. сотр. А. Г. Мартов; мл. науч. сотр. И. В. Голубчиков; зав. отделом рентгенорадиоизотопной диагностики, канд. мед. наук Б. С. Гусев.

От 7-го ЦВНИАГ исполнителями разработки были начальник лаборатории уролитиаза Ю. И. Авдейчук; ст. науч. сотр. Б. А. Гарилевич; врач-рентгенолог В. А. Мамонтов; врач-анестезиолог В. В. Александров; нач. рентгенологического отделения А. Н. Руденко; нач. отделения радиоизотопной диагностики Н. И. Рюмин.

Исполнителями от МРТИ АН СССР стали рук. группы «Урат», канд. техн. наук В. Н. Захаров; нач. стенда «Ч» В. Н. Зотов; нач. сектора В. А. Уваров; ст. инженеры В. И. Никулин и А. Ф. Рябов; ст. науч. сотр., канд. техн. наук А. Н. Столярова.

Созданию литотриптора «Урат-П» предшествовало проведение большого объема научных и экспериментальных исследований на установке «Урат-А» и его полномасштабном прототипе – установке «Урат-Б».

На первом этапе научных разработок было необходимо провести теоретические и экспериментальные исследования физических характеристик ударных волн и механизмов их разрушающего воздействия на мочевые конкременты, изучить воздействие ударных волн на биологические объекты и определить параметры ударной волны и технологию их применения для ДУВЛ, выявить причины и механизмы повреждающего воздействия сфокусированных ударных волн на метаболические и репаративные процессы в тканях. Для этой цели была проведена серия экспериментов на установке «Урат-А», в процессе которых было отмечено, что помещенный в фокус ударной волны мочевой камень может быть разрушен при достижении импульса давления в несколько тысяч атмосфер. Одновременно проведены теоретические и экспериментальные работы по оптимизации параметров отражателя ударных волн для максимального воздействия на камень средних размеров и минимального воздействия на окружающие его ткани. Также отрабатывались технические параметры конструкции отражателя электрогидравлических ударных волн, особенности наилучшей компоновки рентгеновской аппаратуры для максимально удобной и точной локации мочевого конкремента.

Проверку правильности принятых технических решений, проведение биологических исследований и продолжение работ по изучению влияния параметров сфокусированных ударных волн на процесс разрушения камней различных размеров, структуры и химического состава, а также особенностей воздействия ударных волн на разные органы и системы живого организма осуществили на установке «Урат-Б». Установлены оптимальные параметры ударных волн, обеспечившие разрушение мочевых камней без формирования крупных осколков. На установке «Урат-Б» проведены эксперименты по дроблению камней в искусственной лоханке и трупных почках с вымыванием продуктов дробления дозированным потоком жидкости. Многочисленными экспериментами подтверждена принципиальная возможность достижения эрозивного режима дробления при величине осыпающихся фракций с поверхности камня менее 1,5 мм.

Н. А. Лопаткин и соавт. в эксперименте in vitro показали, что для обеспечения эрозивного разрушения конкремента необходимо уменьшать длительность импульса при минимальной зарядной энергии и достаточном давлении в фокусе ударной волны [4–6].

Найденные оптимальные параметры электрогидравлических ударных волн обеспечили реализацию следующего этапа эксперимента – изучение воздействия ударных волн на органы и системы живого организма. После воздействия ударных волн наблюдали за жизнедеятельностью лабораторных крыс-самцов, динамикой показателей их крови, оценивали макро- и микроскопические изменения внутренних органов и тканей. Полученные данные позволили определить границы технических параметров ударно-волнового воздействия в эксперименте на более крупных животных (собаках) и создать пригодный для перспективного применения в медицинской практике прототип первого отечественного ударно-волнового литотриптора «Урат-Ч».

В НИИ урологии МЗ РСФСР под руководством академика АМН СССР Н. А. Лопаткина на базе отдела экспериментальной урологии (рук. – доктор мед. наук А. В. Морозов) был реализован комплекс масштабных медико-биологических экспериментов по изучению особенностей дистанционного разрушения камней почек в живом организме. Сотрудниками института – А. Г. Мартовым, И. В. Голубчиковым, И .С. Мудрой, О. Н. Надточий – были выполнены эксперименты на собаках. В связи с отсутствием в научной литературе убедительных данных о медикаментозных моделях нефролитиаза у данного вида животных, а также с учетом технической сложности предложенных некоторыми зарубежными авторами методик, были разработаны оригинальные способы экспериментального моделирования нефролитиаза у собак. Первый способ предусматривал оперативное формирование искусственного гидронефроза, второй – создание искусственного пузырно-мочеточникового рефлюкса с помощью мочеточникового катетера-стента с последующим формированием пиелоэктазии. В третьем случае осуществлено интраоперационное временное пережатие мочеточника с форсированием диуреза для создания достаточной дилатации лоханки. При четвертом варианте произведен секционный разрез почки. Во всех случаях завершающим этапом моделирования нефролитиаза была имплантация мочевых конкрементов, ранее удаленных у человека, в почку собаки, что в конечном итоге позволило приступить к решению проблемы сфокусированного ударно-волнового разрушения мочевых конкрементов в живом организме.

Результаты этого этапа работы показали, что при прохождении ударных волн через слой тканей животного толщиной 4–5 см происходит их затухание в 1,5–2 раза. Также было доказано, что костные структуры организма, расположенные на пути распространения ударных волн, экранируют их действие и существенно повышают коэффициент затухания. Было экспериментально подтверждено, что наиболее существенным параметром ударной волны, влияющим на результаты дробления, является давление в фокусе ударной волны. При давлении в фокусе ударной волны в пределах 400–600 атм и длительности импульса 0,4–0,6 мкс результаты дистанционной нефролитотрипсии были оптимальными. В ходе экспериментов была также определена прямая зависимость между линейными размерами камня и числом ударно-волновых импульсов, необходимых для его дезинтеграции.

Радиофункциональный контроль в процессе проведенных опытов показал, что использованные параметры генератора ударных волн (ГИН) были оптимальными и при достаточной функциональной сохранности почек не вызывали существенного ухудшения показателей секреции и эвакуации. Выявленные изменения секреторной функции почек носили кратковременный, преходящий характер.

В случае же значительного исходного снижения почечных параметров даже успешная дезинтеграция конкремента не приводит к восстановлению утраченной функции почки.

Весомый вклад в исследование внесли работы канд. мед. наук Ю. В. Кудрявцева с сотрудниками по оценке морфологических изменений тканей после ударно-волнового воздействия. Согласно полученным гистологическим данным, в почках преобладала умеренно выраженная гидропическая дистрофия (в основном в эпителии проксимальных канальцев) на фоне полнокровия сосудов микроциркуляторного русла и нефросклероза разной степени выраженности [6–8]. В отдельных случаях имели место повреждение клеточных оболочек проксимальных нефроцитов, десквамация клеток в просвет канальцев. Все эти изменения не сопровождались существенными альтеративными процессами и носили обратимый характер. Какой-либо зависимости вышеописанных патоморфологических изменений от тех или иных параметров ударно-волнового воздействия не отмечено. Характер выявляемых нарушений определялся только сроком, прошедшим с момента литотрипсии. К концу третьей недели указанные изменения подверглись обратному развитию.

Таким образом, в ходе экспериментальных исследований, выполненных на животных (крысы и беспородные собаки), были определены допустимые уровни воздействия энергией ударной волны на живые ткани, в первую очередь почки, доказана возможность осуществления дробления конкрементов в искусственной лоханке и трупной почке, успешно проведено дробление конкрементов у собак после вживления им мочевых камней в лоханку. Было показано, что проведение литотрипсии не приводит к существенным изменениям анатомо-функционального состояния почек, которые в свою очередь носят обратимый характер. Была доказана принципиальная возможность разрушения мочевых конкрементов в живом организме до мелких фракций с последующим их самостоятельным отхождением. Успешное выполнение вышеописанной работы стало одним из первых шагов в решении широкого комплекса проблем, связанных с внедрением в отечественную клиническую практику метода сфокусированного ударно-волнового разрушения мочевых камней. Кроме того, результаты проведенных исследований послужили основой для окончательного решения о создании сначала опытного образца литотриптора «Урат-П» для проведения клинических исследований, а затем и серийного его выпуска [4–8].

Журнал «Техника-молодежи» писал: «В 1987 г. планируется начать промышленный выпуск установок «Урат-П», а в следующем их производство должно достичь 20 штук в год. Учитывая производительность камнеудалителей, это не так уж и мало. Потребуется больше, чем сейчас, специалистов по литотрипсии. Целесообразно… создание специализированного всесоюзного центра по координации ученых в этом направлении…» [9]. После создания литотрипторов первого поколения («Урат-П») выяснилось, что работать самостоятельно на таком сложнейшем оборудовании в отсутствие современных средств автоматизации не может ни один врач-уролог. Требовалось непосредственное участие в процессе операции лиц инженерно-технического профиля. Поэтому в Положении о создании республиканских центров рентген-ударно-волновой литотрипсии (Приложение 2, п. 8) и в Приказе Министерства здравоохранения № 209 от 18.12.1991 (Приложение 2, п. 3) инженеры включены в единый список сотрудников рентгеноперационного кабинета «Урат-П». Являясь сотрудниками отделения с вредными условиями труда (список «А») со всеми вытекающими положениями КЗОТ, инженеры пользуются всеми льготами наравне со всеми сотрудниками отделения как занятые непосредственно в операционном процессе: сокращенный рабочий день, молочные продукты за вредные условия труда, дополнительный отпуск за работу в условиях рентгеновского излучения и т.д.

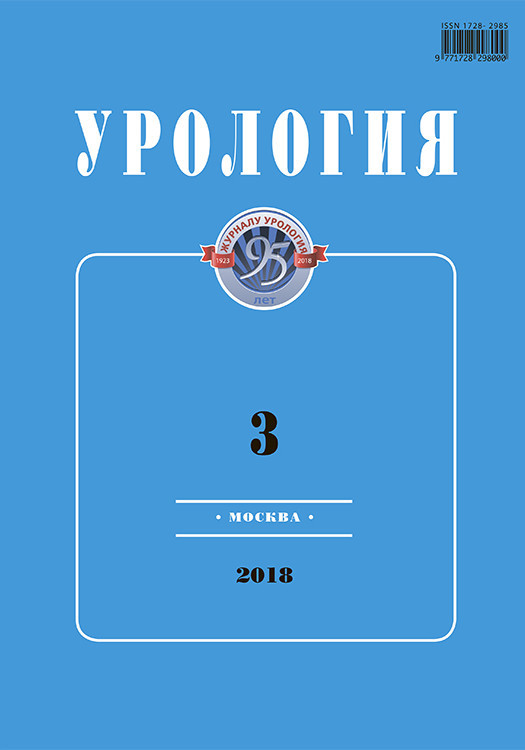

В качестве прототипа при разработке трех опытных образцов литотриптора «Урат-П» был принят серийно изготовленный на тот момент времени литотриптор НМ-3 фирмы «Dornier» (Германия), система позиционирования пациента которого получила в инженерном обиходе название «мостовой вариант». Поскольку этот литотриптор был закуплен и использовался в городской клинической больнице № 83 г. Москвы 3-го Главного управления Минздрава СССР (зав. урологическим отделением В. Ю. Оболонков, зав. лаб. литотрипсии С. П. Халезов), у отечественных разработчиков литотриптора «Урат-П» была возможность сравнить его эффективность с принятыми и самостоятельно реализованными ими техническими и медико-биологическими решениями.

Медико-биологическая система позиционирования для литотриптора «Урат-П» была разработана и изготовлена сотрудниками Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ) (директор Г. Н. Посохин, нач. отделения В. П. Петухов, ведущий инженер Н. Н. Галахов). Прототип литотриптора был защищен патентом (авторы: Ю. И. Авдейчук, Г. В. Акулинин, Б. А. Гарилевич, В. Н. Захаров, В. Н. Зотов, В. И. Никулин, Ю. В. Полченский., А. Ф. Рябов, М. К. Советников, А. Л. Шананин, М. М. Шокуров) «Устройство для экстракорпорального дробления камней ударной волной (ESWL), например, с использованием ультразвуковых волн» (МПК:A61B17/225).

Важно отметить, что в ходе создания литотриптора «Урат-П» разработчиками практически всех узлов и частей аппарата был реализован ряд новых оригинальных технических решений, которые позволили улучшить параметры отечественного литотриптора и характеризовать его в лучшую сторону по сравнению с немецким аналогом.

Так, в литотрипторе «Урат-П» генератор импульсного напряжения (ГИН) позволял использовать три режима работы, которые отличались подключением различного числа конденсаторов (1-й режим – 4, 2-й – 6 и 3-й – 8 конденсаторов соответственно). Это позволило изменять в ходе сеанса литотрипсии параметры ударной волны, ступенчато повышая ее мощность, либо, если мощности импульса хватало для разрушения камня, существенно не повышать ее, продолжая работать в том же режиме. Для камня почки и для проведения литотрипсии в отношении детей, как правило, использовались 1-й и 2-й режимы, а при камне мочеточника – 2-й и 3-й. Кроме того, разрядник литотриптора «Урат-П» после выгорания электродов до критического уровня, который был ему задан при подготовке к работе, можно было, приостановив манипуляцию, заменить на новый за время, не превышающее 1 мин, а прежний был вновь готов к работе после корректировки сменяемых электродов. Иными словами, разрядник литориптора «Урат-П» обеспечивал многократное использование (не менее 1000 сеансов камнедробления).

Отличительная особенность разрядника литотриптора «Урат-П» заключалась и в том, что была предусмотрена возможность регулировки межэлектродного расстояния, оптимального для конкретного пациента, которое подбиралось в ходе сеанса литотрипсии.

На литотрипторе фирмы «Dornier» НМ-3 был установлен разрядник для одноразового использования, а мощность импульса повышалась только увеличением напряжения в ГИН по мере выгорания его электродов, и он не подлежал повторному использованию. Кроме того, врач был в некоторой степени заложником ситуации с электродом при выполнении манипуляции на литотрипторе НМ-3. Это было связано с тем, что в отсутствие необходимости повышать мощность импульса электроды разрядника продолжали выгорать, и чтобы пробить межэлектродный промежуток электрическим разрядом, врач вынужден был повышать напряжение на ГИН, тем самым увеличивая мощность импульса, необоснованно делая процедуру более травматичной как для кожи пациента (гематома), так и, что более существенно, для органа-мишени (почки). Возможность смены разрядников в процессе сеанса литотрипсии, многократное их использование и варьирование параметрами ударной волны в ходе литотрипсии на литотрипторе «Урат-П» позволяли подбирать оптимальную для каждого конкретного пациента мощность импульсов и делало ее существенно менее травматичной, а также значительно удешевляло процедуру. Так, стоимость разрядника для литотриптора НМ-3 на тот момент составляла 200 долл., тогда как стоимость использования отечественного разрядника с учетом его многократного использования составляла максимально 5 руб., т.е. практически соответствовала стоимости сгоревшего металла электрода, подлежащего затем «реанимации».

Следует отметить и тот факт, что в ходе клинических испытаний литотриптора «Урат-П» была проведена большая работа по подбору количественного и качественного состава электродов разрядника, чтобы он соответствовал медико-техническому заданию, т.е. был тугоплавким и вместе с тем не крошился под воздействием высоких температур и энергии, возникающих при электрическом разряде в межэлектродном промежутке.

Следует отметить и тот факт, что в ходе клинических испытаний литотриптора «Урат-П» была проведена большая работа по подбору количественного и качественного состава электродов разрядника, чтобы он соответствовал медико-техническому заданию, т.е. был тугоплавким и вместе с тем не крошился под воздействием высоких температур и энергии, возникающих при электрическом разряде в межэлектродном промежутке.

Одним из наиболее важных моментов создания литотриптора «Урат-П» было то, что, как показала дальнейшая работа над его усовершенствованием, разработчиками ГИН и рефлектора для литотриптора «Урат-П» под руководством В. Н. Захарова были идеально рассчитаны параметры рефлектора, что позволило максимально снизить травматичность и болезненность процедуры литотрипсии. Поскольку установленный на литотрипторе НМ-3 рефлектор был на 3 см меньше, для проведения сеанса дробления из-за выраженной ее болезненности требовалась перидуральная анестезия, в ряде случаев – эндотрахеальный наркоз. В то же время данная процедура на литотрипторе «Урат-П» быстро стала выполняться как максимум под внутривенной анестезией, а у пациентов с избыточной массой тела, как правило, было достаточно нейролептаналгезии. О травматичности литотрипсии на литотрипторе НМ-3 свидетельствовали повреждения кожи на месте входа ударной волны от петехий до внутри- и подкожной гематомы, тогда как после процедуры на литотрипторе «Урат-П» у большинства пациентов отмечены гиперемия кожи, иногда – мелкие петехии.

Все это и отсутствие необходимости длительного наблюдения за больным в послеоперационном периоде врачом-анестезиологом позволило внедрить проведение литотрипсии сначала пациентам из других стационаров, а затем и амбулаторным пациентам, которых через 2–3 ч после процедуры отпускали домой с выпиской под наблюдение урологом поликлиники по месту жительства либо врачом консультативной поликлиники НИИ урологии с четкими рекомендациями по диете, приему жидкости, медикаментозному лечению и поведению, в том числе при возникновении ситуации, когда необходимо обратиться к врачу, вплоть до госпитализации. Для этого в стационаре резервировались 1–2 койко-места, как правило, остававшиеся невостребованными.

Немаловажным отличием аппарата «Урат-П» от литотриптора НМ-3 (использование обычной водопроводной воды, подверженной только дегазации и подогретой до температуры тела пациента) стало создание системы водоподготовки с применением дистиллированной воды очень высокой степени очистки. В этой системе вода не только подогревалась и дегазировалась, но и пропускалась через колонки с анионитами и катионитами с целью ее максимальной деминерализации. Фактору свойств воды разработчики придавали существенное значение для повышения эффективности литотрипсии. Поскольку невозможно быстро приготовить большие объемы дистиллированной воды (на процедуру требовалось не менее 700 л воды), комплекс был снабжен системой водоподготовки. Она включала два дистиллятора производительностью по 90 л в час каждый, накопительный бак и контур из труб, по которому вода в ходе циркуляции нагнеталась мощным водяным насосом через дегазатор, две колонки для деминерализации и подвергалась стерилизации за счет мощной герметично встроенной бактерицидной лампы. Все это позволяло использовать воду неоднократно (оборотная вода), забирая ее из ванны и после подготовки использовать ее повторно. При этом была возможность определения общего содержания газов и электролитов в воде – ежедневно перед началом первого сеанса и по мере необходимости, о чем косвенно можно было судить по измерению ее электрического сопротивления. Не реже 1 раза в 2 недели, в профилактические дни, система водоподготовки полностью опорожнялась и вновь производилось накопление и подготовка достаточного количества дистиллированной воды. Этим занимался осуществлявший техническое обслуживание комплекса специально подготовленный работник – инженер. Описанная система обеспечивала установку водой с большим электрическим сопротивлением изоляции, что гарантировало стабильность и управляемость импульса и защиту пациента (его изоляцию) от воздействия электрических разрядов при работе ГИН.

Высокие требования к используемой воде обусловливали жесткие требования, а именно максимально возможную химическую стойкость, к материалам, контактирующим в процессе проведения операции с дистиллированной водой, которая является весьма агрессивным химическим агентом и активно взаимодействует с другими материалами, извлекая из них катионы и тем самым одновременно снижая собственное сопротивление изоляции. И эти требования были предъявлены к материалам, применяемым в диафрагме, посадочном конусе подъемного устройства и медицинском кресле.

Наиболее простая реализация этого требования – применение специальных легированных марок сталей. Соответственно, часть деталей и узлов, которые подвергаются большим нагрузкам, были изготовлены из «нержавейки». Однако производство медицинского кресла целиком из «нержавейки» привело бы не только к удорожанию изготовления, но и, что главное, к существенному утяжелению конструкции с последующими неизбежно возникающими трудностями. Вот почему основная часть деталей для диафрагмы и медицинского кресла была изготовлена из алюминиевого сплава, который наряду с хорошей химической стойкостью еще обладает и высокими прочностными характеристиками. Для повышения химической стойкости детали и узлы, изготовленные из этого сплава, дополнительно окрашивали химически стойкой эмалевой краской.

Отличительной особенностью системы позиционирования литотриптора «Урат-П» от варианта фирмы «Dornier» стало применение в исполнительных приводах системы позиционирования в качестве исполнительных элементов более простых и дешевых при изготовлении и эксплуатации электрических двигателей вместо гидравлических.

В конце весны 1986 г. разработанный в НИИ урологии МЗ РСФСР комплект рабочей документации был передан для изготовления в кооперации опытных образцов узлов и изделий системы позиционирования на предприятия: Подольский электромеханический завод (директор А. С. Еремеев, глав. инженер Р. Д. Кисилев); Ковровский электромеханический завод (директор Ю. М. Тимофеев, глав. инженер В. А. Гончаренко).

Летом 1987 г. первый опытный образец системы позиционирования «Урат-П» был изготовлен и собран в составе литотриптора в стендовом зале МРТИ для отработки принятых конструкторских, схемотехнических и эргономических решений.

В сентябре 1987 г. доработанные второй и третий опытные образцы системы позиционирования «Урат-П» были собраны в составе литотрипторов в НИИ урологии и ЦВНИАГ для введения в опытную эксплуатацию. Опытный образец «мостового варианта» литотриптора «Урат-П», установленный в НИИ урологии, представлен на рис. 1.

В НИИ урологии МЗ РСФСР одним из создателей литотриптора «Урат-П» профессором В. Я. Симоновым был выполнен 4 ноября 1987 г. первый сеанс ДУВЛ пациенту с камнем почки. После окончания клинических испытаний с начала января 1988 г. в НИИ урологии было создано отделение рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней (ОРУДДК) с соответствующим штатным расписанием на 2-сменную работу (зав. канд. мед. наук Д. А. Бешлиев), работавшее в режиме операционной, куда доставлялись больные из всех отделений НИИ урологии и 47-й больницы, бывшей в то время клинической базой института. С этого момента началась клиническая эксплуатация литотриптора «Урат-П». Кроме того, в течение нескольких лет для выполнения ДУВЛ в ОРУДДК НИИ урологии из других стационаров Москвы доставляли соматически наиболее тяжелых больных с небольшими (до 1,5 см) камнями.

В начале 1988 г. после успешного периода опытной медицинской эксплуатации принято решение о серийном производстве литотриптора «Урат-П». Предприятием – изготовителем серийного литотриптора «Урат-П» был определен завод «Машприбор» (г. Ярославль). На 1989 г. было изготовлено 7 литотрипторов «Урат-П», доставленных в медицинские учреждения крупных городов и столицы союзных республик СССР для их клинического применения.

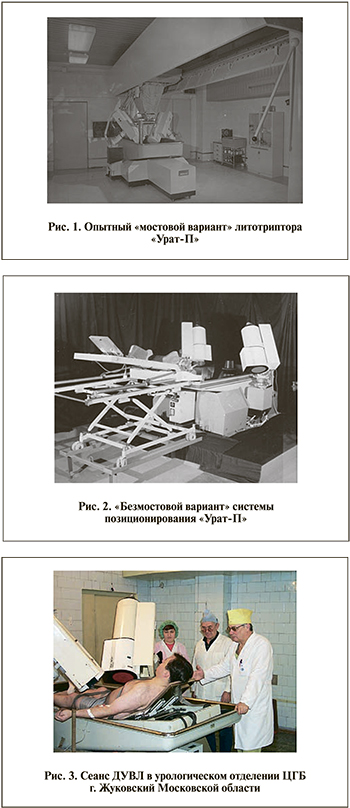

Одновременно с решением о запуске литотриптора «Урат-П» в серийное производство перед ЦНИИАГ по результатам опытной эксплуатации системы позиционирования, замечаний, предложений врачей и обслуживающего инженерного персонала была поставлена задача построения менее габаритного его варианта с использованием передовых технических решений. При этом представлялось необходимым максимально рационально упростить конструкцию узлов и деталей системы позиционирования «Урат-П». К концу 1988 г. эта задача была успешно решена и комплекты новой рабочей конструкторской документации были переданы на заводы ПЭМЗ и КЭМЗ для изготовления в кооперации «безмостового варианта» системы позиционирования «Урат-П» (рис. 2).

В дополнение к коллективу института к разработке по конструкторской документации на новую систему позиционирования вел прежний состав исполнителей, были включены начальник конструкторского отдела В. И. Бугаев, ведущие конструкторы П. Ф. Ащеульников, В. Г. Левченко и В. Я. Туровский.

В 1989 г. заводу «Машприбор» Правительством СССР были выделены средства для выпуска 100 литотрипторов «Урат-П», которые в течение нескольких лет по разработанному плану поставлялись в лечебные учреждения страны. Подготовка врачей для работы на литотрипторе «Урат-П» осуществлялась в НИИ урологии, в котором в дальнейшем (1992) был создан Республиканский центр по дистационной ударно-волновой литотрипсии, руководителем которого был назначен канд. мед. наук Н. К. Дзеранов.

Помимо подготовки специалистов по ДУВЛ сотрудники центра выезжали в города, где представителями завода-изготовителя монтировались литотрипторы для проведения клинических испытаний.

В 1990 г. коллектив создателей комплекса «Урат-П» в составе Н. А. Лопаткина, М. М. Шокурова, В. Я. Симонова, В. Н. Захарова, В. А. Уварова, В. С. Саушкина, В. А. Голубчикова, В. П. Петухова был удостоен Государственной премии СССР в области науки и техники.

В настоящее время в России функционирует более 300 отделений, подобных ОРУДДК, оснащенных современными моделями литотрипторов. В некоторых из этих отделений при необходимости ДУВЛ выполняется и пациентам детского возраста.

Для жителей Московской области этот высокотехнологичный метод лечения мочекаменной болезни стал доступным начиная с 1988 г. В Московской области (г. Жуковский) отечественный аппарат «Урат-П» (рис. 3) был установлен в 1991 г. и успешно эксплуатировался до 2013 г.; на нем были пролечены 6217 пациентов (3454 женщины и 2763 мужчины) с различными клиническими формами мочекаменной болезни. Эффективность метода превысила 80% при всех формах МКБ [10].

Сегодня уже нет сомнений, что литотрипсия прошла проверку временем. Она трансформировала подходы врачей к ведению больных мочекаменной болезнью, ограничив применение открытых оперативных вмешательств до уровня 2–5% [11–20].

Не существует других патологических состояний, по значимости равных мочекаменной болезни, которые могли бы служить примером триумфа технологических достижений в борьбе с людскими несчастьями. Тридцать лет назад ведущие ученые и специалисты отечественного здравоохранения, АН СССР и оборонно-промышленного комплекса в короткие сроки смогли создать и широко внедрить в медицинскую практику наукоемкий высокотехнологичный литотриптор для эффективного лечения больных мочекаменной болезнью, который не только не уступал, но и по ряду параметров превосходил зарубежный его аналог.

Таким образом, технологические достижения последних десятилетий значительно изменили существовавшие стереотипы поведения при выборе диагностической и лечебной тактики для больных мочекаменной болезнью. Сила мысли проложила человечеству дорогу в космическое пространство и к инновациям в медицине.

Вместе с тем, хотя по прошествии времени ДУВЛ не стала тем «волшебным фонарем», на который рассчитывало большинство урологов, по мере накопления опыта были решены важные теоретические и практические аспекты применения метода дистанционного разрушения камней почек и мочеточников.

Авторы выражают благодарность В. Н. Захарову и А. Р. Каримову за помощь в подборе материалов для статьи и ценные замечания.