Введение. Расстройства мочеиспускания у мужчин проявляются различными симптомами, связанными с нарушением пассажа мочи по нижним мочевыводящим путям и ухудшением накопительной функции мочевого пузыря. С учетом полиэтиологичности этих симптомов последние годы общепринятым стало понятие «симптомы нижних мочевыводящих путей» – СНМП. Несмотря на тот факт, что данный термин является прямым заимствованием из англоязычной литературы, понятие СНМП постепенно стало привычным и для российских урологов. Только таким образом удается объединить разнообразные жалобы, связанные с ухудшением качества мочеиспускания, патогенез которых во многом общий для ряда заболеваний органов малого таза.

К наиболее часто встречающимся жалобам, относящимся к СНМП, относятся:

- необходимость просыпаться ночью, чтобы опорожнить мочевой пузырь;

- уменьшение напряжения струи мочи;

- ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания;

- появление трудно сдерживаемых позывов к мочеиспусканию;

- учащение мочеиспускания в дневные часы;

- малообъемное мочеиспускание;

- капельное выделение мочи после микции.

Наиболее частая причина нарушения мочеиспускания – инфравезикальная обструкция и/или нарушение функции детрузора. В основе обструкции чаще всего лежит увеличение предстательной железы (ПЖ) в размерах (доброкачественная гиперплазия ПЖ – ДГПЖ) с постепенным сужением просвета мочеиспускательного канала (механический компонент инфравезикальной обструкции) и повышением тонуса гладкомышечных волокон стромы предстательной железы и заднего отдела уретры, что дополнительно суживает уретру (динамический компонент инфравезикальной обструкции). Доброкачественная гиперплазия предстательной железы – наиболее частая причина СНМП у мужчин. Это полиэтиологическое заболевание, возникающее вследствие разрастания периуретральной железистой зоны ПЖ, приводящее к обструкции нижних мочевыводящих путей [1].

У части пожилых мужчин с ДГПЖ вторичные структурно-функциональные изменения детрузора обструктивного характера усугубляются стрессорными (прямое воздействие катехоламинов) и ишемическими (спазм сосудов) повреждениями гладкомышечных элементов мочевого пузыря [2]. Эфферентным звеном стресс-реакции являются соответствующие волокна симпатических нервов и адренорецепторы. В этих случаях мочевой пузырь испытывает повышенное воздействие катехоламинов, а следствием этого процесса являются расстройства биоэнергетики и функции детрузора. Эти и некоторые другие механизмы, о которых мы пока еще не все знаем, служат основой формирования состояния, описываемого в современной литературе как гиперактивность мочевого пузыря (ГМП). Считается, что расстройства фазы накопления обусловлены именно ГМП. Нет единого мнения о причинно-следственных связях инфравезикальной обструкции и ГМП. Существуют две версии, в рамках которых ГМП может являться следствием обструкции или быть независимым, протекающим параллельно процессом. Доказана только прямая связь ГМП и возраста пациента – чем старше мужчина, тем чаще у него выявляется ГМП. По данным Международного общества по удержанию мочи, ГМП разной степени выраженности наличествует у 17% взрослого населения Европы [3, 4]. Одной из возможных причин развития СНМП может стать и сопутствующая неврологическая патология, а также расстройства функции или заболевания окружающих органов [2].

Средний возраст появления симптомов ДГПЖ – 60 лет, хотя в США симптомы этого заболевания выявляются у 17% мужчин в возрасте 50–59 лет. Мужчины старше 65 лет в 30% случаев имеют развернутую клиническую картину заболевания. Процент мужчин, у которых присутствуют симптомы ДГПЖ, удваивается с каждой декадой жизни, достигая пика к девятому десятилетию (90%). Пальпируемое увеличение ПЖ обнаруживают у 20% мужчин 60 лет и у 43% мужчин 80 лет [1]. У мужчин, чьи отцы страдали ДГПЖ, заболеваемость выше [5]. При обследовании кавказской популяции выявлено, что 13% мужчин в возрасте 40–49 лет имели симптоматику ДГПЖ от средних до значительной степени выраженности. Среди мужчин старше 70 лет таких больных было 28%. В Канаде 23% испытуемых имели от сильных до умеренных проявлений ДГПЖ. В Шотландии и Нидерландах частота проявления симптомов возрастает с 14% в 40 лет до 43% в 60 лет. Распространенность от умеренных до серьезных симптомов варьируется от 14% во Франции до 30% в Нидерландах. Приблизительно 30% мужчин в Германии в возрасте от 50 до 80 лет имеют проявления ДГПЖ. Мультицентровое исследование показало, что распространенность и выраженность симптомов расстройства мочеиспускания у мужчин в Азии выше, чем в Америке. Распространенность СНМП увеличивается с 18% у мужчин в 40 лет до 56% у мужчин в 70 лет. У мужчин моложе 30 лет гистологические признаки ДГПЖ обычно отсутствуют [1].

Эпидемиологическое исследование распространенности СНМП у пациентов Республики Дагестан, опубликованное в 2016 г., зафиксировало различные нарушения мочеиспускания у 61,7% опрошенных мужчин [6]. Несмотря на наличие отдельных публикаций, имеется очевидный дефицит данных по распространенности СНМП в России. До настоящего момента в Москве не проводилось ни одного масштабного популяционного исследования распространенности СНМП и не предпринималось попыток изучения особенностей этих симптомов. Вместе с тем в последние годы в Москве отмечен неуклонный рост числа мужчин, обращающихся к урологу по поводу различных расстройств мочеиспускания. Известно, что СНМП оказывают крайне негативное влияние на качество жизни пациента.

Основные гипотезы:

Основные гипотезы:

- имеется дефицит данных о реальной распространенности СНМП у мужчин в РФ в целом и в Московском регионе в частности;

- проявления расстройств мочеиспускания многообразны и зависят от многих факторов: общего состояния здоровья респондентов, стадии заболевания, проводимой терапии. Изучение этих параметров у российских пациентов не проводилось;

- нарушения качества мочеиспускания часто сопутствуют, а иногда и потенцируют развитие расстройств сексуальной функции. Связь этих факторов изучена в ряде международных исследований, в которые российские больные включены не были.

Целью настоящего исследования было провести оценку распространенности СНМП и связанных с ними нарушений среди мужского населения в возрасте от 18 до 80 лет, проживающих в Московском регионе.

Материалы и методы. Проспективное мультицентровое эпидемиологическое исследование «Особенности симптомов нижних мочевыводящих путей у мужчин Московского региона» проведено на материалах, полученных с 1 апреля по 31 мая 2017 г. при анонимном анкетировании 525 мужчин, проживающих в Москве. Средний возраст включенных в исследование составил 64,2±9,93 года (от 21 до 93 лет). Респонденты отвечали на вопросы специально разработанного опросника, включившего в общей сложности 140 пунктов.

Инструменты исследования:

- демографические данные – год рождения, рост, масса тела, расовая принадлежность;

- данные объективных обследований: результаты урофлоуметрии, объем ПЖ по результатам УЗИ, уровень простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови;

- выявление наиболее беспокоящих пациента симптомов;

- уточнение специализации врача, назначившего/проводящего обследование больного СНМП;

- опросник сопутствующих заболеваний и вредных привычек;

- МИЭФ (IIEF);

- опросник возрастных симптомов мужчины (AMS – Aging Male Screening);

- опросник ГМП (ICS);

- опросник качества мочеиспускания IPSS.

Все стандартные опросники, а также разделы с демографической и анамнестической информацией заполнялись респондентами самостоятельно. Часть вопросов, требовавших профессиональной оценки состояния пациента, заполнялась врачом. В каждом опроснике присутствовали ключи, необходимые для проведения статистической обработки результатов исследования. Специалист, проводивший анонимное анкетирование, был обязан проверить правильность заполнения опросников и при необходимости уточнить пропущенные вопросы либо оставить более правильный ответ при наличии двух ответов при одном возможном.

Данные заполненных опросников были подвергнуты статистической обработке. Результаты представлены в виде M±σ, где M – среднее арифметическое, σ – среднеквадратичное отклонение. Применимость методов параметрической статистики определяли, рассчитывая величины коэффициентов асимметрии (Ка) и эксцентриситета (Кэ). Ввиду некомпактности распределения ряда числовых показателей использовали также методы непараметрической статистики, рассчитывая величину медианы и квартилей.

Для поиска связи числовых показателей рассчитывали коэффициент корреляции Пирсона. Для учета связи исследуемых показателей с возрастом также рассчитывали величину частного коэффициента корреляции под контролем возраста. Для сравнения частот использовали критерий χ2 (для таблиц 2×2 – в точном решении Фишера). Различия считали статистически значимыми при р<0,001.

В таблице приведены данные по некоторым демографическим и клиническим показателям, подвергнутым анализу по окончании исследования.

Как видно из таблицы, величины объема ПЖ, количества остаточной мочи и уровня общего ПСА имели большие величины коэффициентов эксцентриситета и асимметрии, в связи с чем для их анализа были использованы методы непараметрической статистики, а в качестве характерного значения ориентиром служило медианное, а не среднее значение.

Следует отметить тот факт, что, несмотря на крайне широкие возрастные рамки, примененные нами для включения пациентов в исследования, средний возраст пациентов составил 64,2 года. При этом три четверти респондентов были старше 58 лет, четверть – старше 70. Наиболее многочисленной оказалась группа в возрасте 60–70 лет – 241 (45,9%) пациент. В возрасте моложе 50 лет было 5,5% опрошенных (29 человек). Группы старше 70 и 50–60 лет оказались примерно равными по количеству опрошенных – 131 (25%) и 124 (23,6%) человека соответственно.

Результаты и обсуждение. Полученные в рамках исследования данные были распределены нами на несколько разделов. Первый из них касается характера СНМП и корреляции отдельных симптомов с данными объективных обследований. В данной публикации мы остановимся на результатах именно этого раздела исследования. В последующих статьях будут раскрыты особенности медикаментозной терапии СНМП и характеристики сексуального здоровья пациентов с анализом причинно-следственных связей патогенеза этих расстройств с данными объективных обследований, наличием вредных привычек и психологическим статусом респондентов.

Один из первых вопросов, на который отвечали респонденты, касался причин, побудивших их обратиться к урологу. Не секрет, что одними из популярных объяснений невысокой частоты обращений российских пациентов к урологу являются страх и нерешительность, а также ожидание болезненных исследований. Некоторые специалисты высказывали мнение, будто жены и друзья пациентов помогают им преодолеть нерешительность и именно они являются инициаторами такого визита. Среди наших респондентов 76% приняли решение обратиться к урологу самостоятельно, 15,4% – по совету жены, 4,0% – друзей и 4,2% указали иные причины.

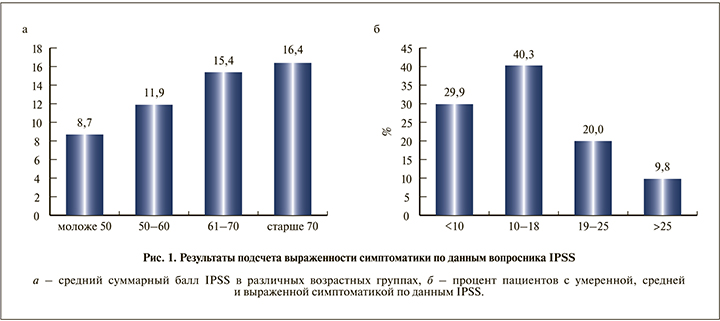

Большинство дискуссий об информативности тех или иных методов диагностики СНМП заканчивается признанием анкеты IPSS самым ценным инструментом анализа выраженности расстройств мочеиспускания. Использование этого опросника позволяет выявлять наиболее беспокоящие пациента симптомы и формировать план лечения с учетом его индивидуальных особенностей. В нашем исследовании средний балл IPSS составил 14,58±7,9, что соответствует средней выраженности СНМП. На рис. 1 представлена возрастная динамика средних показателей IPSS. Очевидна прямо пропорциональная зависимость выраженности СНМП от возраста. Корреляция суммарного балла IPSS с годом рождения составила -0,284, с объемом ПЖ – 0,274, с максимальной скоростью потока мочи – -0,276. Все связи были статистически значимыми (p<0,001). При учете влияния возраста связь балла по IPSS с объемом ПЖ и скоростью потока мочи оставалась высоко достоверной.

Средняя выраженность симптомов имела место у 40% респондентов, выраженная – у 30%. У остальных 30% СНМП имели минимальную степень выраженности. Аналогичная закономерность отмечена авторами опубликованных ранее масштабных международных исследований [3, 7, 8].

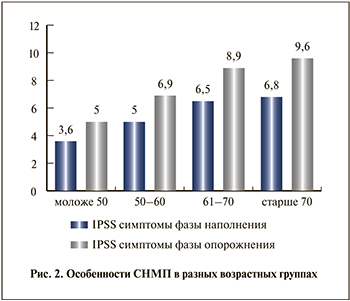

Симптомы расстройства мочеиспускания принято разделять на таковые опорожнения и наполнения. В нашем исследовании симптомы опорожнения преобладали во всех возрастных группах (рис. 2). Средние показатели суммарного балла симптомов фаз опорожнения и наполнения (условное разделение опросника IPSS на два раздела) составили соответственно 8,46±5,08 и 6,12±3,38. Эти результаты несколько расходятся с данными зарубежных авторов.

В частности, в исследовании EPIC симптомы фазы наполнения присутствовали у мужчин в 2 раза чаще, чем расстройства фазы опорожнения, – 48,6 против 25,7% [3].

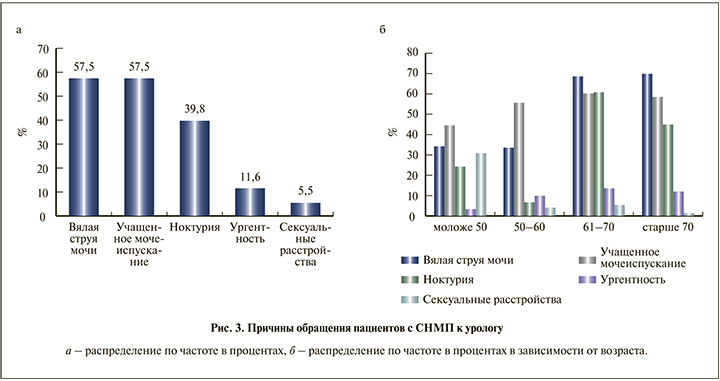

В рамках нашего исследования мы попросили пациентов указать симптомы, послужившие поводом для обращения к урологу, предложив отметить одну или несколько наиболее беспокоящих жалоб. Самыми частыми жалобами во всех возрастных группах стали учащенное мочеиспускание, ноктурия, вялая струя мочи, наличие императивных позывов (ургентность) и сексуальная дисфункция (рис. 3).

Сексуальные расстройства формально не входят в понятие СНМП, но многочисленными исследованиями доказана их тесная причинно-следственная связь. На рис. 3 видно, что в целом наиболее частыми жалобами были вялая струя мочи и учащенное мочеиспускание – они присутствовали у 57,5% пациентов. Несколько реже (39,8%) причиной обращения считалась ноктурия. Ургентные позывы и сексуальные расстройства стали причиной для 11,6 и 5,5% респондентов соответственно. Большой интерес представляет распределение причин обращения по возрастным группам. Усматриваются определенные закономерности, в рамках которых у мужчин до 50 лет на первый план выходит жалоба на учащенное мочеиспускание, второе и третье места занимают «вялая струя мочи» и «сексуальные расстройства». Ургентные позывы к мочеиспусканию не беспокоили не только мужчин «до 50», но и следующую возрастную группу. В ней по-прежнему лидировало «учащенное мочеиспускание», на втором месте была «вялая струя мочи», а жалобы на сексуальные расстройства становились редкими. Эта проблема не беспокоила и представителей старшей возрастной группы – от 61 до 70 лет, но лидером причин обращения становится «вялая струя мочи». Вторая по частоте жалоба – учащенное мочеиспускание. Ургентные позывы вне зависимости от возраста крайне редко беспокоили пациентов. Жалобы на сексуальные расстройства регистрировали еще реже.

Сравнивая полученные данные с результатами известного исследования EPIС, становится очевидным, что профиль связанных с мочеиспусканием проблем в нашем исследовании существенно отличается от такового в Великобритании, Канаде, Италии, Швеции и Германии [7]. В EPIC самая редкая жалоба в 4 странах и всех возрастных группах – «вялая струя мочи» (в Германии – вторая по редкости). У наших пациентов эта жалоба являлась ведущей. В EPIC самая частая жалоба из разрядов симптомов фазы опорожнения – капельное выделение мочи в конце акта мочеиспускания. Среди симптомов фазы наполнения самой частой жалобой во всех 5 странах являлась ноктурия, что противоречит полученным нами данным.

Многие пациенты в нашем исследовании в качестве «основной» указывали несколько жалоб. С одной единственной жалобой к врачу обратились 39,8% респондентов. Все остальные предъявляли от 2 до 5 жалоб. Так, половина респондентов предъявляла 2 (23,0%) или 3 (26,3%) жалобы одновременно. Четыре «основные» жалобы указали 9,5% респондентов, 5 жалоб – 1,3%. Качество жизни, связанное с мочеиспусканием, определялось по стандартному вопроснику QoL. Средний балл QoL составил 3,3±1,4. В различных возрастных группах средние значения этого показателя составили 2,1±1,9 (моложе 50 лет), 3,0±1,5 (50–60 лет), 3,1±1,5 (61–70 лет) и 3,6±1,4 (старше 70 лет). Очевидно прогрессивное увеличение балла с возрастом, причем однозначно отрицательное качество жизни оценивали только пациенты, достигшие 70-летнего возраста и старше.

Одним из наиболее тревожных вопросов, с которым пациенты обращаются к урологу, является увеличение ПЖ. УЗ-скрининг органов малого таза без труда позволяет зафиксировать эти изменения. Вместе с тем точность трансабдоминально выполненных измерений оставляет желать лучшего. Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) позволяет получить более достоверные сведения о размерах ПЖ. Наиболее объективные данные может предоставить МРТ и МСКТ. В нашем исследовании мы провели анализ популярности вышеописанных методов оценки объема ПЖ среди московских пациентов. Наиболее часто используемой методикой оказалось ТРУЗИ, выполненное 59,8% респондентов, на втором месте – трансабдоминальное УЗИ: оно выполнено 36% мужчин. По данным МРТ, объем простаты определен у 2,3% участников исследования. Из приведенных выше сведений можно заключить, что техническая оснащенность медицинских учреждений столицы позволяет выполнить адекватное УЗ-обследование 60% пациентов. Информированность московских урологов о высокой диагностической ценности ТРУЗИ и как следствие – высокая популярность этого исследования – результат активной образовательной политики Департамента здравоохранения Москвы.

Несмотря на то что объем ПЖ сам по себе не является показанием не только к операции, но и к лечению в принципе, этот показатель напрямую связан с риском прогрессирования и вероятности клинической манифестации заболевания. Риск острой задержки мочи значимо возрастает при увеличении суммарного балла IPSS более 7, объеме ПЖ >30 см3, уровне ПСА сыворотки крови ≥1,4 нг/мл, снижении максимальной скорости мочеиспускания по данным урофлоуметрии менее 12 мл/с [9–12].

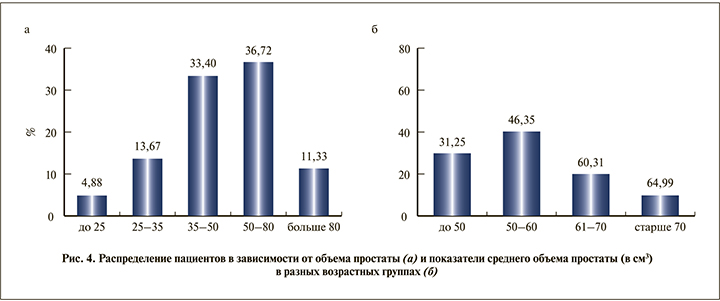

У обследованных нами пациентов средний объем ПЖ составил 55,27±26,98 см3 (Me – 49,5 см3). Наиболее часто (более 70%) объем ПЖ укладывался в диапазон 35–50 и 50–80 см3 (рис. 4, а). В группе до 50 лет ПЖ в среднем имела объем 31±9,7 см3, в возрасте 50–60 лет – 46±13,32 см3, в 60–70 лет – около 60±24,9 см3 (рис. 4, б).

В качестве примера некорректности экстраполяции зарубежных данных на российских пациентов приведем работу Shi-Jun Zhang et al. [13], опубликовавших в 2013 г. результаты эпидемиологического исследования с участием 762 мужчин. В зависимости от возраста средний объем ПЖ в возрастной группе 40–49 лет составил 28,17±8,75 см3, 50–59 лет – 30,83±9,64, 60–70 лет – 35,03±17,41 см3 [13]. В европейском исследовании [14], в котором были проанализированы данные 1763 мужчин европеоидной расы, отмечено увеличение среднего объема предстательной железы с 24 до 38 см3 с 50 до 80 лет. При сравнении наших данных и результатов китайского и европейского исследований очевидно, что у российских мужчин в той же возрастной группе объем ПЖ существенно больше.

Объем простаты является одним из доказанных факторов прогрессирования СНМП/ДГПЖ. Эффективность медикаментозной терапии, показания к назначению тех или иных препаратов и их комбинаций также находятся в зависимости от этого параметра. Обсуждая эти вопросы, большинство исследователей обращается к наиболее авторитетным публикациям, посвященным вышеперечисленным проблемам. Исследование MTOPS рассматривается как наиболее авторитетное не только при анализе результатов лечения, так как оно является самым продолжительным (более 4 лет), но и вообще в оценке динамики развития СНМП/ДГПЖ, поскольку в нем была представлена группа плацебо. Многие прогностические анализы основаны на наблюдениях за пациентами из плацебо-группы MTOPS. Однако полученные нами результаты не позволяют однозначно экстраполировать данные МТОPS на российских пациентов. В MTOPS средний объем простаты составил 36,3±20,1 см3. Объем простаты менее 25 см3 имел 31% участников исследования. У 38% пациентов этот показатель колебался в пределах 25–40 см3. Лишь 31% больных в исследовании MTOPS имели объем простаты более 40 см3 [15, 16].

Несмотря на то что жалобы на вялую струю мочи не являются самыми частыми среди пациентов с СНМП в европейских исследованиях, они традиционно входят в тройку наиболее часто обсуждаемых. Следует отметить, что этот показатель наряду с объемом простаты и количеством остаточной мочи – один из немногих объективных параметров, поддающихся математической оценке. Именно урофлоуметрия зачастую – тот тест, после которого определяется дальнейшая лечебная тактика.

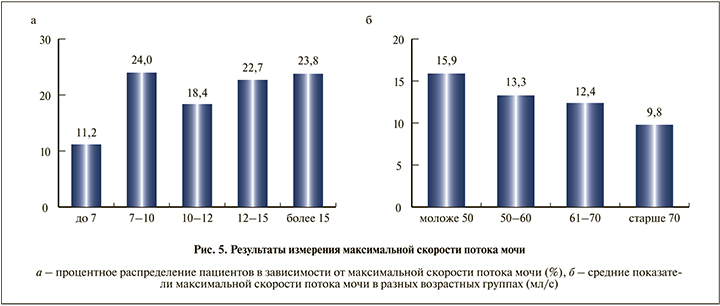

Средняя скорость потока мочи в нашем исследовании составила 7,9±3,4 мл/с. Для сравнения: в исследовании MTOPS этот показатель равнялся 10,5±2,6 мл/с, в COMBAT – 10,7±3,62 мл/с [5, 15, 16]. Треть наших пациентов имели Qmax менее 10 мл/с. Скорость потока мочи более 15 мл/с зарегистрирована у 23,8% респондентов.

У большинства обследованных мужчин максимальная скорость потока мочи варьировалась в пределах от 10 до 15 мл/с. Таких пациентов было 41,1% (рис. 5, а). На рис. 5 (б) указаны средние показатели максимальной скорости потока мочи в зависимости от принадлежности к возрастной группе. Очевидно, прогрессивное снижение средних показателей прямо пропорционально увеличению возраста, что является ожидаемой закономерностью. Коэффициент корреляции показателя Qmax с годом рождения составил 0,412 (р<0,001, n=462) с объемом ПЖ – -0,353 (р<0,001, n=459).

Возрастное снижение скорости потока мочи убедительно показано в Olmsted County Study. в котором средние показатели Qmax для возрастной группы 40–49 лет составили 21,2 мл/с, 50–59 лет – 21,3, 60–69 лет – 16,3, 70 лет и старше – 14,2 мл/с. Количество пациентов, принявших участие в Olmsted County Study, было сравнимым с нашим – 466 [9]. Обращает на себя внимание, что в тех же возрастных группах максимальная скорость потока мочи наших пациентов была заметно ниже, чем в исследовании T. Rhodes et al. [9].

Объем мочеиспускания – показатель, который не часто становится предметом обсуждения. Вместе с тем достаточный объем выделенной мочи может не только стать доказательством достаточной емкости мочевого пузыря, но и косвенно свидетельствовать об отсутствии выраженных проблем фазы наполнения. В нашем исследовании средний объем мочеиспускания, регистрировавшийся при урофлоуметрии, составил 225,7±88,1 мл. Следует отметить, что данные урофлоуметрии были доступными для 463 (88,2%) из 525 пациентов. Можно заключить, что техническая оснащенность московских медицинских учреждений урофлоуметрами вполне удовлетворительная. Проведя сравнительный анализ количества выделенной мочи в разных возрастных группах, мы не выявили существенных различий, что противоречит теории уменьшения емкости мочевого пузыря с возрастом. Эта теория стала одним из объяснений увеличения частоты мочеиспускания в преклонном возрасте, в частности обоснованием ноктурии у мужчин и женщин старшего возраста [2].

В нашем исследовании объем мочеиспускания у респондентов младше 50 лет оказался равным 223,5±48,7 мл, для возрастной группы 50–60 лет – 228,1±25,2, 61–70 лет – 236,3±96,5 и у мужчин старше 70 лет – 208,4±77,1 мл.

Имеется умеренно выраженное снижение количества выделенной мочи в старшей возрастной группе, но устойчивой тенденции к уменьшению этого показателя с возрастом не наблюдается. Коэффициент корреляции объема выделенной мочи с годом рождения составил 0,133 (р=0,004, n=457), т.е. связь этих показателей весьма слабая. Можно предполагать, что выраженность морфологических изменений детрузора достигает клинически значимого порога лишь после 70 лет, но это только теоретическое предположение, требующее доказательства. Полученные нами данные свидетельствуют о достаточной емкости мочевого пузыря во всех группах пациентов независимо от возраста и объема ПЖ. Коэффициент корреляции объема ПЖ с объемом выделенной мочи равен -0,353 (р<0,0001, n=459), что говорит о наличии обратной статистически значимой пропорциональной зависимости.

Следующим подвергшимся анализу показателем, отражающим эвакуаторную функцию мочевого пузыря, стало количество остаточной мочи. Она наличествовала у 174 (33,14%) из 525 пациентов. При этом лишь у 14 (2,7%) из них объем остаточной мочи превышал 200 мл. В среднем у наших пациентов остаточная моча определялась в количестве 48,6±64,1 мл. При этом ввиду крайней некомпактности распределения значений этой величины лучше ориентироваться не на среднее значение остаточной мочи, а на ее медиану, которая составила 30 мл. В отличие от объема мочеиспускания количество остаточной мочи находится в прямой связи от возраста. Так, в группах до 50 и 50–60 лет остаточной мочи не было ни у одного из пациентов, в возрасте 61–70 лет средний объем остаточной составил 44,3±18,2 мл, в группе старше 70 лет – 157,3±123 мл. Коэффициент корреляции количества остаточной мочи с годом рождения равен 0,211 (р<0,0001, n=464).

Средний индекс массы тела участников исследования составил 27,31±4,23, что, согласно рекомендациям ВОЗ, соответствует избыточной массе тела (предожирению).

В сегмент избыточной массы тела (ИМТ от 25 до 30), соответствовавшей предожирению, попало 52,48% респондентов. Отсутствие избыточной массы тела (ИМТ не более 25) зафиксировано у 29,4% мужчин. Таким образом, отсутствие ожирения зафиксировано у 81,87% участников исследования. Ожирение 1-й степени, соответстовавшее показателям ИМТ от 30 до 35, имело место у 12,8% респондентов. Ожирение 2-й и 3-й степеней отмечено у 5,34%. Ассоциация избыточной массы тела и риска развития СНМП доказана во многих международных исследованиях. Наибольший интерес представляют работы, демонстрирующие связь СНМП и метаболического синдрома [17, 18]. Проблема ожирения – одна из самых актуальных для медицинских работников разных стран. По данным статистики 36,5% жителей США страдают ожирением, причем в возрастной группе 40–59 лет, наиболее многочисленной в нашем исследовании, этот показатель в США достигает рекордных 40,2% [19]. Согласно полученным нами результатам, у москвичей эта проблема стоит не так остро и не считается основной в списке причин, приводящих к развитию СНМП. Корреляции ИМТ и выраженности СНМП в ходе статистической обработки данных обнаружено не было.

Средний уровень общего ПСА в нашем исследовании равнялся 3,87±4,41 нг/мл (Me – 2,8 нг/мл). Следует отметить, что этот показатель также был прямо пропорционален возрасту респондентов – 2,3±4,6 нг/мл для мужчин, не достигших 50-летнего возраста, 2,9±1,9 нг/мл для пациентов в возрасте 50–60 лет, 4,5±5,6 нг/мл для 61–70-летних и 4,6±3,7 нг/мл для мужчин старше 70 лет. Коэффициент корреляции уровня общего ПСА с годом рождения составил -0,198 (р<0,0001, n=500). Если мы выделим группу пациентов старше 50 лет, то уровень общего ПСА был известен для 490 из 496 респондентов этой группы (98,8%) и составил 4,2±4,7 нг/мл.

Особый интерес представляет анализ времени выполнения пациентами «первого» анализа крови на ПСА – он составил 56,7±9,0. Информация была доступной для 467 (89%) пациентов из 525. Следует отметить, что московские мужчины выполняют анализ ПСА без большой «задержки». Известно, что стандартные рекомендации обязывают выполнять этот анализ, начиная с 50 лет (с 45 лет при наличии негативного семейного анамнеза). Самым молодым респондентом, которому был доступен результат анализа крови на ПСА, оказался 25-летний мужчина. Наибольший возраст «первого определения ПСА» оказался равным 79 годам. В возрасте «старше 70» первый анализ ПСА выполнялся всего 5,1% участников опроса. В возрасте «старше 60» на момент первого определения ПСА находились 36% опрошенных. Более чем в половине (54,4%) случаев анализ крови на ПСА выполнен московским мужчинам в возрасте 50–60 лет. В 2008 г. мы проводили исследование, посвященное оценке частоты и времени определения уровня ПСА среди пациентов в Москве и Омске [7]. Тогда лишь 67% московских пациентов указали, что определяли уровень ПСА. Тогда же было установлено, что в возрастной группе 70 лет и старше у 43% пациентов анализ крови на ПСА впервые выполнен в возрасте от 61 до 69 лет, у остальных 57% пациентов – в возрасте 70 лет и старше. Можно заключить, что за 9 лет доля пациентов, у которых определяли уровень ПСА, увеличилась на 22% – с 67 до 89%, а возраст первого определения уровня ПСА существенно снизился.

В настоящем исследовании на вопрос, какой специалист рекомендовал выполнить анализ ПСА, 84,2% респондентов ответили «уролог», 11,7% – «терапевт» и 3,7% – «врач другой специальности». При этом 57,7% опрошенных контролировали уровень ПСА раз в год, 15,8% – раз в два года, 7,8% – реже чем раз в два года. Не проводили контрольных измерений 18,5% респондентов.

Заключение. При анализе СНМП, по данным опросника IPSS, симптомы фазы опорожнения преобладали над таковыми наполнения во всех возрастных группах. Средние показатели суммарного балла симптомов фазы опорожнения и составили соответственно 8,46±5,08 и 6,12±3,38. Эта особенность также отличает российских урологических пациентов от респондентов аналогичных международных исследований. Самыми частыми жалобами во всех возрастных группах стали учащенное мочеиспускание, ноктурия, вялая струя мочи, наличие императивных позывов. Усматривается закономерность, в рамках которой у мужчин Московского региона в возрасте до 60 лет на первый план выходит жалоба на учащенное мочеиспускание. Начиная с 61 года самой частой жалобой становится «вялая струя мочи». Ургентные позывы вне зависимости от возраста крайне редко беспокоят пациентов. Жалобы на сексуальные расстройства регистрируются еще реже.

Объем простаты у московских пациентов с СНМП оказался заметно больше, чем в подобных исследованиях, выполенных в Азии, Европе и Северной Америке. В нашем исследовании средний объем простаты составил 55,27 см3. Большая часть измерений выполнена с использованием ТРУЗИ. Средняя скорость потока мочи в нашем исследовании составила 7,9±3,4 мл/с, что несколько меньше показателей, фигурирующих в аналогичных международных исследованиях.

Средний уровень общего ПСА в нашем исследовании равнялся 3,87±4,41 нг/мл. Сведения об уровне ПСА были доступными для 98,8% пациентов в возрасте старше 50 лет. Средний возраст первого определения уровня общего ПСА в Москве составил 56,7±9,0 лет. Около 60% респондентов выполняют этот анализ ежегодно.

Эпидемиологическое исследование распространенности и характера СНМП среди мужчин Московского региона, обратившихся за специализированной медицинской помощь в амбулаторные медицинские учреждения, – первое подобного масштаба. Полученные результаты крайне интересны и позволяют сформулировать определенные закономерности, в рамках которых можно говорить об отличии российских пациентов от таковых других стран по целому ряду параметров. Эти закономерности ограничивают экстраполяцию международных эпидемиологических исследований на популяцию российских пациентов и заставляют задуматься о необходимости формирования особой стратегии лечения с учетом выявленных национальных особенностей.

Исследование выполнено при поддержке компании Recordati.