Введение. Одной из самых распространенных патологий почек служит мочекаменная болезнь (МКБ), в основе которой лежит образование конкрементов (камней) в почечных лоханках. Причем конкременты могут быть различных размеров, формы и микроэлементного состава. Мочекаменная болезнь – наследственное полиэтиологическое заболевание, относящееся к нарушениям обмена веществ [1–3].

Проблема МКБ сохраняет свою актуальность во всем мире в связи с широкой распространенностью, тяжестью и длительностью течения заболевания и его осложнений, высокой частотой рецидивов камнеобразования и нередким развитием тяжелой инвалидности. Несмотря на научные и технические достижения, МКБ страдают огромное количество людей [4–7]. Отмечена тенденция к росту заболеваемости МКБ среди населения России во всех возрастных группах [5, 8, 9].

По данным современной литературы, распространенность МКБ зависит от климатических условий региона, экологических факторов, качественной и количественной характеристики используемой воды, а также от особенностей питания, образа жизни, пола и возраста населения [1, 10].

Эндемичность МКБ в различных регионах Российской Федерации изучена довольно хорошо [11, 12]. Однако в литературе имеются единичные данные о распространенности МКБ в Республике Дагестан, ее связи с особенностями алиментарного фактора, влиянии на заболеваемость от местных условий и принадлежности пациента к мужскому или женскому полу.

С учетом изложенного нами предпринята попытка изучения основных вопросов распространения МКБ в Республике Дагестан и связи данной патологии с климатогеографическими особенностями региона.

Цель исследования: изучить влияние качественного и микроэлементного состава питьевой воды на заболеваемость МКБ в различных регионах Республики Дагестан.

Материалы и методы. С целью исследования распространенности МКБ в Республике Дагестан с учетом территории и определения факторов риска развития заболевания изучены истории болезни и амбулаторные карты больных, определены наиболее вероятные экзо- и эндогенные этиологические факторы МКБ: зона проживания, микроэлементный состав воды, характер питания, а также половая принадлежность больных. Кроме того, использованы результаты многолетних наблюдений Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) и Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), а также данные по заболеваемости МКБ из архива Минздрава Республики Дагестан за 2010–2015 гг. [13, 14].

Микроэлементный состав водных источников в Республике Дагестан (река Терек и ее притоки) определяли спектрофотометрически (на спектрофотометре Hitachi 270-30, Япония), оценивали содержание следующих микроэлементов: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Pb. Жесткость воды определяли комплексонометрическим методом, основанным на образовании комплексных соединений трилона Б с ионами щелочноземельных элементов. Пробу воды титровали раствором трилона Б при рН 10 в присутствии индикатора. Наименьшая определяемая жесткость воды составляет 0,1°Ж (1°Ж = 1 мг-экв/л). Отбор проб вод осуществляли по ГОСТу.

Для статистической обработки полученных данных использовали программу STATISTICА, версия 5.11. При анализе количественных признаков проверку на нормальность распределения осуществляли с использованием критерия Шапиро–Уилка. Проверку гипотезы о равенстве дисперсий проводили с помощью критерия Левена. Достоверность результатов оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты. Территорию Республики Дагестан принято условно делить на три зоны: равнинную, предгорную и горную, каждая из которых имеет свои климатогеографические особенности. Значительная часть площади республики (44,5%) образована низменностями, при этом полоса предгорий (высотой от 200 до 1000 м) составляет 15,8%. Горами средней высоты (до 2000 м) занято 17,5%, выше 2000 м – 22,2% площади Республики Дагестан.

Результаты. Территорию Республики Дагестан принято условно делить на три зоны: равнинную, предгорную и горную, каждая из которых имеет свои климатогеографические особенности. Значительная часть площади республики (44,5%) образована низменностями, при этом полоса предгорий (высотой от 200 до 1000 м) составляет 15,8%. Горами средней высоты (до 2000 м) занято 17,5%, выше 2000 м – 22,2% площади Республики Дагестан.

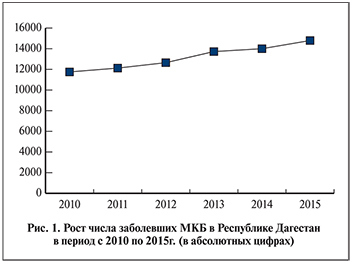

В результате проведенных исследований установлено, что заболеваемость МКБ по вышеперечисленным территориям была неравномерной. Обращает на себя внимание тот факт, что в течение 5 лет шел постоянный рост числа больных МКБ (рис. 1).

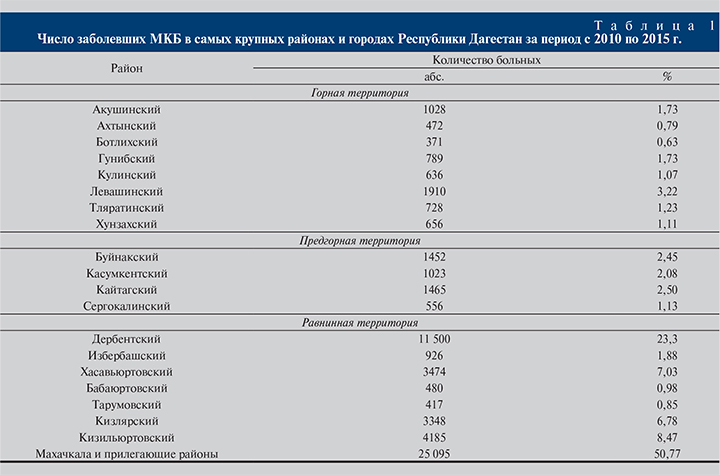

В зависимости от зоны проживания больных МКБ распределение было следующим: 55,7% составили жители городов и селений, расположенных на равнинной территории, где проживают 51,5% населения Республики Дагестан; 15,4% – жители предгорных районов, на территории которых проживают 18,5% населения, и наконец 28,9% больных были жителями горных районов, где проживают 30% населения Республики Дагестан.

По результатам проведенных исследований установлено, что число больных МКБ, проживающих в горных районах, намного меньше по сравнению с равнинной территорией, где число больных составило 83,08%.

Учтя неуклонный рост заболеваний МКБ в Республике Дагестан, мы попытались выяснить причину постоянного роста патологии в зависимости от территории проживания больных.

Хорошо известно, что Республика Дагестан – это регион, который в силу своего географического расположения обладает уникальными запасами самых различных и разнообразных по составу минеральных вод. Здесь обнаружено около 300 лечебных источников минеральных вод. Однако в настоящее время с лечебной целью используются только 5 скважин и 2–3 скважины в курортных местностях Талги, Каспийска, Каякента, Рычал-Су. Химический состав воды из остальных скважин еще не полностью исследован, и они не пригодны для столового розлива. При этом только Махачкалинское месторождение с несколькими десятками своих законсервированных скважин обладает 8 типами минеральных вод, пригодных для столового розлива [16–18].

Управлением Федеральной службы по надзору и сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Дагестану установлено, что во многих городах республики – Махачкала, Каспийск, Избербаш, Буйнакск, Дербент – и других крупных регионах качество воды не соответствует нормативным показателям [5, 18]. Только 1 101 441 человек (39% населения Республики Дагестан) использует питьевую воду, соответствующую нормам безопасности. При этом 366 401 человек, т.е. 15,2% населения, в том числе жители районов, прилегающих к Махачкале (Шамхал-Термен, Сулак, Талги, Красноармейск, Семендер и поселок Тарки), используют не пригодную для питья воду.

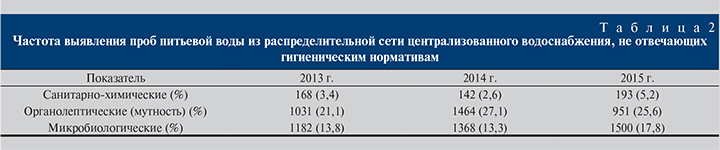

В целом, по данным Роспотребнадзора Республики Дагестан, 40% населения используют некачественную воду и, что самое печальное, качество воды ухудшается из года в год (табл. 2).

Самым главным критерием качества питьевой воды считается ее общая жесткость, по показателю которой определяется соответствие воды гигиеническим нормативам.

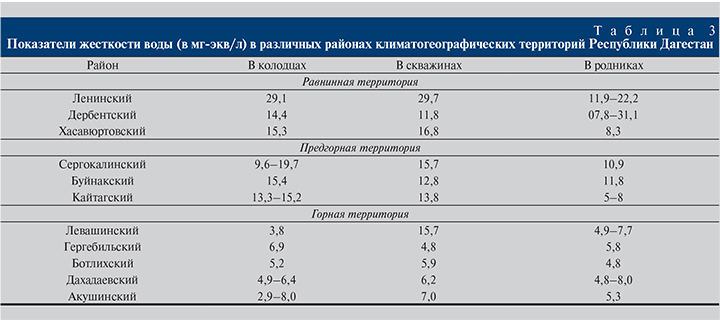

В табл. 3 представлены данные Горводоканала Республики Дагестан по жесткости питьевой воды в районах трех климатогеографических территорий.

Максимальные показатели жесткости воды зарегистрированы на равнинной территории, тогда как в районах горной территории жесткость всех вод соответствует ГОСТу, не превышая 8 мг-экв/л (табл. 3).

Таким образом, нами установлено, что практически на всей территории Дагестана жесткость воды превышает нормативные показатели. Жесткость воды, предназначенной для питья, в наибольшей степени (почти в 1,5–3 раза) увеличена в колодцах и скважинах равнинной и предгорной территорий.

Однако следует отметить, что воды горных рек в районе их истоков менее минерализованы, чем воды тех же рек в зонах поймы. Возможно, высокая заболеваемость МКБ на равнинной территории связана с тем, что именно в этом регионе отмечаются высокие показатели жесткости питьевой воды.

Таким образом, связь между частотой развития МКБ и степенью жесткости вод прослеживается на большинстве равнинных территорий и в предгорных районах. При этом в горных районах не удалось обнаружить прямую зависимость между рассматриваемыми показателями.

Длительное употребление высокоминерализованных вод для питья и приготовления пищи способствует торможению диуреза и задержке солей в крови. Однако процесс кристаллизации солей в значительной степени определяется не их концентрацией, а соотношением между солевым и микроэлементным составом [1, 10].

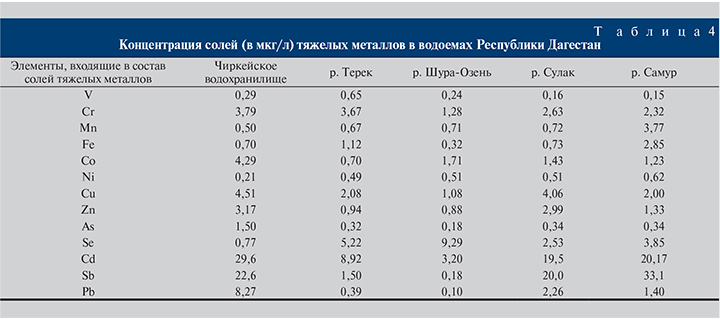

Несомненно, большое влияние на качество воды на территории республики оказывают загрязнители – неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды из населенных пунктов, расположенных по берегам рек. К основным предприятиям-загрязнителям можно отнести МУП ЖКХ пос. Бавтугай, ОАО «Водоканалсервис», МУП ПЖКХ Шамилькала (р. Сулак) и др. К характерным загрязняющим веществам этих рек относятся фенолы, нефтепродукты, нитриты, соединения меди. В табл. 4 представлены данные о содержании солей тяжелых металлов в водоемах Дагестана, вода из которых используется для питья.

По данным Роспотребнадзора, среднегодовые значения концентрации легкоокисляемых органических веществ, аммонийного и нитратного азота, цинка были на уровне 1 ПДК (предельно допустимая концентрация) и ниже, нитритного азота – 3 ПДК, фенолов – 1–3 ПДК, соединений меди – 4–6 ПДК, нефтепродуктов – 1–2,5 ПДК.

Фактически каждая четвертая проба воды в распределительной сети не соответствует нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям. В приморской части Дагестана определяются высокоминерализованные воды хлоридно-натриевого состава с повышенным содержанием таких микроэлементов, как йод, бром и бор, в горной части – слабоминерализованные воды с низким содержанием микроэлементов. В Центральном горном районе с высокоминерализованными соседствуют слабоминерализованные безсульфатные хлоридно-натриево-кальциевые воды. При исследовании горных вод выявлено недостаточное содержание в них йода, но при этом они полностью соответствуют требованиям СанПиНа.

Немаловажен алиментарный фактор образования мочевых камней [1, 10] в связи с чем мы попытались изучить характер и особенности питания населения Республики Дагестан.

Жители горных и ряда предгорных районов Республики Дагестан преимущественно заняты скотоводством. Последнее здесь развито лишь в отдельных микрорайонах по долинам рек. Население этого региона чаще употребляет в пищу пряные и острые блюда, а также предпочитает еду всухомятку.

В многодетных семьях дети нередко отягощены заболеваниями, связанными с нерациональным или неполноценным питанием. У некоторой части населения Республики Дагестан до сих пор сохраняется обычай кормления детей грудным молоком до 2–3-летнего возраста. Такое питание, несомненно, может приводить к дефициту в организме микро- и макроэлементов, витаминов, что впоследствии способствует развитию авитаминозов, диспепсии, анемии, патологическому сдвигу массы тела и рахиту.

К тому же в Республике Дагестан имеется обычай содержания детей в национальных люльках, в которых дети до 1,5–2 лет остаются скованными по 12–18 ч в день. Для сбора мочи используется мочеприемник, который в течение дня нерегулярно ополаскивается и может служить источником восходящей инфекции. Перегревание и выраженная потливость детей, лежащих в люльках, ведут к сгущению крови, потере водорастворимых витаминов А и С, что дополнительно нарушает окислительные процессы в организме.

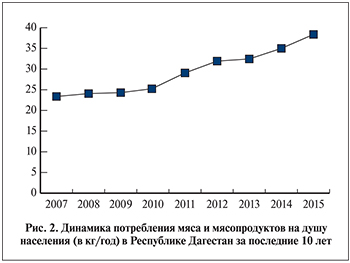

Высокое потребление животного белка населением Республики Дагестан, превышающим среднее потребление этого продукта в Европе на 50% [20, 21], употребление в пищу высококалорийных продуктов питания и развитие вследствие этого ожирения могут провоцировать развитие МКБ. Значительная аминокислотная нагрузка может индуцировать метаболический ацидоз, обусловив развитие гиперурикурии, служащей основным метаболическим фактором риска развития уролитиаза [1, 10].

Высокое потребление животного белка населением Республики Дагестан, превышающим среднее потребление этого продукта в Европе на 50% [20, 21], употребление в пищу высококалорийных продуктов питания и развитие вследствие этого ожирения могут провоцировать развитие МКБ. Значительная аминокислотная нагрузка может индуцировать метаболический ацидоз, обусловив развитие гиперурикурии, служащей основным метаболическим фактором риска развития уролитиаза [1, 10].

Известно, что в России начиная с 2003 г. увеличивается потребление животного белка (мяса и мясопродуктов) [20, 21]. По данным Федеральной службы государственной статистики, в Республике Дагестан в год на душу населения потребляется 38 кг мяса и мясопродуктов, и этот показатель постоянно растет. На рис. 2 представлены данные по потреблению таких продуктов на душу населения в Республики Дагестан за последние 9 лет.

Итак, с учетом наших данных можно отметить, что увеличение потребления животного белка прямо пропорционально таковому числа больных МКБ в Дагестане.

Еще одним фактором риска развития МКБ, по нашему мнению, является женский пол. Согласно данным проведенного анкетирования в Дагестане, среди больных МКБ больше женщин – 66,4%. Эти данные соответствуют результатам работы отечественного исследователя М. Х. Исаева (2011) [19], хотя результаты исследований зарубежных ученных свидетельствуют об обратном [12]. Возможно, это связано с тем, что Республика Дагестан относится к региону, в котором проживает большое количество многорожавших женщин. Как известно, во время беременности почти у 35% женщин развивается острый пиелонефрит [15]. Важным фактором риска развития МКБ является также гормональная перестройка организма. Смена соотношения эстрогенов и прогестерона обусловливает замедление перистальтики мочеточника, что влечет за собой застой мочи и размножение патогенной микрофлоры. На фоне физиологически сниженного иммунитета во время беременности создаются благоприятные условия для развития воспалительного процесса, что в свою очередь формирует оптимальные условия для камнеобразования: выпадение белка в осадок и перенасыщение мочи камнеобразующими ионами. Последующая агрегация белка и первичных кристаллов служит решающим фактором формирования почечных камней [1, 15].

Проанализировав данные анкет обследованных нами женщин, мы установили, что воспалительные заболевания почек во время беременности наблюдались у 629 (35,5%) из них.

Выводы

- Республика Дагестан является эндемичным по МКБ регионом с неуклонным ростом количества больных.

- Высокая заболеваемость МКБ отмечена среди жителей равнинных территорий, так как здесь были выявлены самые высокие показатели жесткости воды, высокое содержание микроэлементов и солей тяжелых металлов, превышающие предельно допустимые концентрации.

- Заболеваемость МКБ среди женщин Республики Дагестан выше, чем среди мужчин.