Распространенность инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), продолжает расти. По отчетам Всемирной организации здравоохранения, за всю свою историю существования ВИЧ унес свыше 40,1 млн (33,6–48,6 млн) человеческих жизней. По последним данным, во всем мире насчитывается 43,8 млн (38,4–43,8 млн) человек, живущих с ВИЧ-инфекцией [1, 2]. В Кыргызстане, согласно отчетам Республиканского центра «СПИД», в начале 2023 г. выявлено 902 новых случая ВИЧ-инфекции, а официальное число лиц, живущих с ВИЧ, превысило 12 тыс. При этом 3089 человек умерли от последствий ВИЧ-инфекции. По всей стране более 5044 человек с ВИЧ-инфекцией получают различные режимы антиретровирусной терапии (АРВТ). Поражения мочеполовой системы являются одним из важных аспектов полиорганной патологии, развивающейся в результате ВИЧ-инфекции. Ассоциация между наличием у пациента ВИЧ-инфекции и появлением новых случаев мочекаменной болезни (МКБ) отмечены в нескольких исследованиях [3–5]. Факторами, способствующими возникновению МКБ у лиц с ВИЧ-инфекцией, служат возраст и масса тела пациента, социально-экономический статус, климато-географическая среда, режим и характер АРВТ, генетические и диетические факторы, а также ассоциированные с ВИЧ-инфекцией заболевания (ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, сердечная недостаточность и т.д.). Эти данные подтверждают многофакторность распространения МКБ среди лиц с ВИЧ-инфекцией. Вместе с тем патогенетические факторы МКБ в условиях вирусной нагрузки могут сочетаться.

Распространенность МКБ при ВИЧ-инфекции

Как сообщают исследователи [4], у лиц с ВИЧ-инфекцией, страдающих хронической болезнью почек, чаще выявляется МКБ. При ультразвуковом исследовании внутренних органов лиц, живущих с ВИЧ, достаточно часто обнаруживаются камни почек и желчного пузыря. Так, в ранее проведенном аналитическом исследовании показано [6], что у лиц с ВИЧ-инфекцией распространенность уролитиаза без клинических проявлений острого воспалительного процесса составила 26,9%. Схожие данные получены в другом исследовании [7], где среди 91 пациента с ВИЧ-инфекцией наличие МКБ отмечено у 25 (в 27,5% наблюдений). В рамках одноцентрового исследования [5], проведенного среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, частота МКБ составила 8,6%. Причем в структуре причин плановой госпитализации были уролитиаз, гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения.

В ретроспективном исследовании O. A. Raheem и соавт. показано [8], что распространенность МКБ среди лиц с ВИЧ-инфекцией (n=436), получающих АРВТ, приблизилось к 11%. Аналогичные результаты получены в работе C.J. Yang и соавт. (2019), где у носителей ВИЧ частота уролитиаза наряду с камнем желчного пузыря составила более 11% [9]. По отчетам K.Y. Lin и соавт. (2015) признаки МКБ отмечены у 8,2% лиц с ВИЧ-инфекцией [10].

Факторы риска МКБ при ВИЧ-инфекции

Широкая распространенность уролитиаза в популяции людей, инфицированных ВИЧ, объясняется присутствием огромного количества факторов риска, в числе которых значатся возраст, пол, длительность ВИЧ-инфекции и АРВТ, обменно-метаболические и генетические факторы, а также сопутствующие заболевания. Туберкулез, хронические вирусные гепатиты В и С, цитомегаловирусная инфекция, теплый климат, высокое атмосферное давление и повышенная влажность также играют роль в формировании уролитиаза у людей, живущих с ВИЧ. К тому же при ВИЧ-инфекции формирование МКБ и ее клинических проявлений во многом коррелирует с содержанием CD4+ лимфоцитов в периферической крови. Половина людей с ВИЧ-инфекцией, получавших АРВТ, погибают от заболеваний, не связанных непосредственно с вирусом. Хотя установлено, что при естественном течении ВИЧ-инфекции (без АРВТ) ожидаемая продолжительность жизни человека сокращается почти в 2 раза [11]. Как и в общей популяции, при ВИЧ-инфекции с возрастом увеличивается частота сопутствующих заболеваний, в том числе и МКБ [9]. В ряде работ отмечено [10], что факторами, ассоциированными с развитием МКБ, были гиперлипидемия (отношение шансов [ОШ]=3,97), коинфекция вирусами гепатита В или С (ОШ=3,41) и АРВТ абакавиром (ОШ=12,01). Накопленные литературные данные показывают, что частота возникновения МКБ зависит также и от режима АРВТ. В недавно опубликованном исследовании отмечено [12], что возраст, масса тела пациента и длительность АРВТ оказывают влияние на развитие нарушений функции почек среди лиц с ВИЧ-инфекцией. У этой категории лиц формированию уролитиаза предшествуют такие стойкие изменения ионного состава мочи, как гипоцитратурия, гиперкальцийурия, гипомагнийурия, гипероксалурия. В ранее проведенном ретроспективном исследовании [13] среди лиц с ВИЧ-инфекцией и уролитиазом, получавших АРВТ (ингибиторы протеазы), обнаружены (по результатам биохимического анализа суточного диуреза) явления гипоцитратурии, гипероксалурии, гипомагнизурии, гиперкальциурии, перенасыщения мочи оксалатом кальция, а также гиперурикозурии.

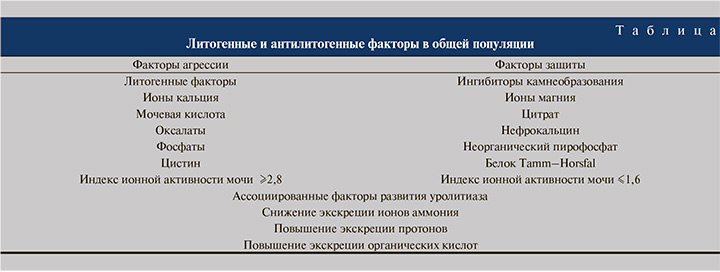

Как утверждают исследователи [14], важной причиной МКБ у лиц с ВИЧ-инфекцией является АРВТ препаратами группы ингибиторов протеазы. В целом частота лекарственно-индуцированных камней составляет 1–2% от всех случаев МКБ [15], но значимо чаще уролитиаз выявляется среди лиц с ВИЧ-инфекцией. В упомянутом ретроспективном анализе [10] среди лиц – носителей ВИЧ, получавших АРВТ, частота МКБ составила 3,7%. Ингибиторы протеазы, такие как индинавир и атазанавир, при длительном применении вызывают образование камней в почках, состоящих преимущественно из оксалатов кальция [14]. Среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, находящихся на АРВТ индинавиром, частота бессимптомной кристаллурии достигает 67% [16]. Нужно помнить, что на фоне АРВТ индинавиром существенно увеличивается риск кристаллурии с развитием уролитиаза. У лиц с ВИЧ-инфекцией, ассоциированной уролитиазом, АРВТ индинавиром сопровождается частым появлением почечной колики из-за обструкции мочевыводящих путей кристаллами. Предвестниками кристаллурии на фоне АРВТ ингибиторами протеазы является лейкоцитурия. В случае развития почечной колики на фоне АРВТ ингибиторами протеазы (индинавир, атазанавир, дарунавир) противовирусная терапия должна быть либо отменена, либо заменена другими препаратами. В ряде работ [17] проведена оценка биохимических показателей пациентов с ВИЧ-инфекцией в ассоциации с МКБ. Так, в подгруппе ВИЧ позитивных пациентов сывороточные уровни мочевой кислоты и гидроксида кальция были значимо выше. Проведенные исследования показали [18], что использование критерия индекса ионной активности мочи отражает соотношение промоторов и ингибиторов камнеобразования. В общей популяции, по результатам [19] показателя индекса ионной активности мочи, выделяют низкий риск камнеобразования (коэффициент ≤1,6) и высокий риск камнеобразования (коэффициент ≥2,8). Нужно помнить, что при рН мочи в диапазоне 5,9–6,0 для кристаллизации мочевой кислоты потребуется ее концентрация >4,0 ммоль/л [20]. Ранее показано, что при рН мочи <5,5 мочевая кислота не растворяется [21].

Примечательно, что распространенность уролитиаза была существенно ниже в группе лиц с ВИЧ-инфекцией, находившихся в режиме АРВТ с включением схемы дарунавир/ритонавир, по сравнению со схемой атазанавир/ритонавир. Как утверждают исследователи [22], использование схемы АРВТ атазанавир/ритонавир было достоверно связано с ростом частоты МКБ по данным одно- и многофакторного анализов (ОШ=26,01). Повышение риска развития хронической болезни почек на фоне АРВТ с использованием комбинации атазанавир/ритонавир также получено и в исследовании L. Ryom и соавт. [23].

Целесообразно отметить, что отчетливый противовирусный эффект и хороший профиль безопасности, а также выраженное улучшение иммунологических панелей оказались характерными для комбинации дарунавир/ритонавир. По мнению исследователей [24], комбинация дарунавир/ритонавир является ценным средством лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, ранее не получавших АРВТ. Другим препаратом первой линии для стартовой терапии ВИЧ-инфекции, согласно международным рекомендациям [25], является атазанавир. При этом имевшееся наблюдение развития МКБ на фоне длительной АРВТ атазанавиром исследователи объясняют генетическими факторами [26]. По-видимому, литогенный эффект атазанавира объясняется развитием кристаллурии в результате нерастворимости ее метаболитов в моче. По мнению исследователей [27], риск развития МКБ повышается по мере увеличения как длительности применения, так и дозы атазанавира. Примечателен тот факт, что для атазанавира не существует различий в фармакокинетике при его применении у пациентов разной расовой принадлежностью. Вместе с тем длительная АРВТ с использованием атазанавира, возможно, может снижать риск уролитиаза, поскольку данный препарат обладает такими плейотропными свойствами, как противодействие инсулинорезистентности и атерогенной гиперлипидемии. Тогда как селективный ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы (эфавиренз) может вызывать нарушение метаболизма липидов и усиливать продукцию пролактина, что существенно повышает риск уролитиаза. В литературе [28] описано наблюдение случая развития МКБ на фоне АРВТ эфавирензом, который используется при лечении ВИЧ-инфекции в комбинации с одним или несколькими антиретровирусными препаратами.

В случаях раннего развития уролитиаза у лиц с ВИЧ-инфекцией, получаюших АРВТ, следует тщательно мониторировать минеральный состав крови и мочи, а также исследовать состояние патогенной микрофлоры мочевыводящих путей. Это обусловлено тем, что бактериурия, которая чаще обнаруживается у лиц с ВИЧ-инфекцией, изменяет pH мочи и, тем самым повреждая целостность уроэпителия, способствует развитию МКБ. Ранее сообщалось [29] о случае развития МКБ у пациента с ВИЧ-инфекцией, получавшего АРВТ в комбинации с эфавирензом. Интересно отметить, что у данного пациента уролитиаз ассоциировался с рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей, вызванными кишечной палочкой. Имеется свидетельство [30], что на фоне длительной АРВТ эфавирензом регистрируется протеинурия. И действительно, А. И. Гоженко и соавт. установили, что среди людей, живущих с ВИЧ, в структуре мочевого синдрома чаще отмечаются явления протеинурии и лейкоцитурии, составляя 61 и 37% соответственно [31]. Как известно, повышение экскреции белка с мочой способствует камнеобразованию из-за тубулоинтерстициального повреждения почек. Накопление активных метаболитов антиретровирусных препаратов, изменения в pH мочи и состоянии уроэпителия вносят определенный вклад в формирование МКБ у людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Отмечено [32], что при длительном применении высоких доз тенофовира ускоряется формирование МКБ из-за накопления активного метаболита в эпителиальных клетках проксимальных канальцев. Развитие обструктивной формы МКБ на фоне длительной АРВТ, схема которой включала тенофовир, описано в исследовании Р. Cicconi и соавт. [33].

Повышение риска камнеобразования при ВИЧ-инфекции объясняется не только приростом выделения с мочой активных метаболитов АРВТ, но и исходными показателями объема почечной фильтрации различных белков. В частности, у человека, живущего с ВИЧ, значимо снижена реабсорбция мелкодисперсных белков. Вместе с тем при водной нагрузке и увеличении диуреза растет выделение активных метаболитов АРВТ и меняется соотношение различных протеинов в моче по сравнению с исходным периодом. Не менее важная роль в патогенезе формирования уролитиаза при ВИЧ-инфекции отводится состоянию кислотно-основной среды (pH) мочи, которое предопределяет ее литогенные свойства (см. таблицу). Согласно последним данным [34], в физиологических условиях норма pH мочи находится в пределах от 4,5 до 8,0, в основном 6,0, т.е. слегка кислая.

В то же время в условиях ВИЧ-инфекции кислотность мочи изменяется, что связано с вирусной нагрузкой, характером АРВТ и сопутствующими заболеваниями. Стойкая депрессия pH мочи сопровождается кристаллизацией мочевой кислоты, возникновением преципитатов оксалатов кальция, с одной стороны, и замедлением экскреции цитратов – с другой. Как показано в таблице, нарушается равновесие между факторами агрессии и защиты. В связи с этим становится весьма актуальной проблема организации мониторинга pH мочи у лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих АРВТ, поскольку в большинстве клинических наблюдений пациенты с ВИЧ-инфекцией, осложненной МКБ, получали АРВТ. Установлено [35], что при значении рН=5,0 мочевая кислота образует кристаллы, несмотря на ее низкое содержание в моче. Для случаев уратного уролитиаза характерны постоянно низкие значения рН мочи. Между тем, у этой категории лиц нарушения в экскреции уратов не наблюдаются [36].

В исследовании С. А. Голованова и соавт. продемонстрировано [18], что частота выявления уратных камней постепенно возрастает при снижении рН мочи с щелочных значений этого показателя (7,0–9,0) до кислых значений (4,8–5,0). Довольно часто при ВИЧ-инфекции выявляется снижение рН мочи ниже 6,0, что также способствует образованию и мочекислых конкрементов. Нужно помнить, что нефротоксичность индинавира во многом связана с рН мочи. По данным опубликованных работ [37], при рН мочи <4,5 реабсорбция натрия и бикарбоната осуществляется за счет аммониогенеза. В физиологических условиях выделение кислот при обычной пище преобладает над экскрецией оснований, из-за чего моча у человека имеет кислую реакцию (рН в пределах 5,3–6,5).

Согласно положениям Европейской ассоциации урологов [38], необходимо измерять значение pH свежевыделенной порции мочи не менее 4 раз в сутки с помощью индикаторных тест-полосок или цифровых pH-метров [39].

В последние годы [40] также активно изучается протеомный спектр мочи у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.

В завершение данного научного обзора хотелось бы остановиться еще на одной проблеме, связанной с проведением АРВТ у лиц с ВИЧ-инфекцией. Известно, что совместный прием АРВТ и других лекарственных средств создает предпосылки к развитию МКБ [41]. Например, одновременное применение бисептола и ацикловира значительно повышает риск развития уролитиаза. Данный факт свидетельствует, что АРВТ не всегда обеспечивает защиту пациента с ВИЧ-инфекцией от заболеваний, в возникновении которых играют роль лекарственные средства. Дело в том, что многие механизмы формирования уролитиаза и влияния АРВТ на этот процесс остаются открытыми. В связи с этим необходимо отметить, что при разработке программ АРВТ лицам, живущим с ВИЧ, целесообразно учитывать пол, возраст, место проживания, климат, а также географическую среду. Важно также мониторировать общие (концентрация гемоглобина и альбумина, сывороточные уровни мочевой кислоты, липидный и тиреоидный профиль, показатели пигментного обмена, скорость клубочковой фильтрации и т.д.) и местные (кислотно-основное состояние мочи и степень ее микробной контаминации) факторы. Если учитывать тот факт, что содержание ионов водорода примерно в 800 раз выше в моче, чем в крови, то лицам с ВИЧ-инфекцией старших возрастных групп рекомендуется контроль и над диетическими факторами. Именно смешанная еда обеспечивает оптимальный рН мочи. Нужно также отметить, что при ВИЧ-инфекции (на стадии выраженного снижения числа CD4+ лимфоцитов в периферической крови) наблюдается развитие оппортунистических заболеваний, течение которых характеризуется склонностью к развитию уролитиаза из-за стойкого изменения кислотно-щелочного баланса крови и рН мочи. Поэтому таким пациентам потребуется дополнительная лекарственная терапия, и в отсутствие адекватной гидратации организма может существенно возрастать риск уролитиаза. Все это свидетельствует о том, что лица, живущие с ВИЧ-инфекцией, входят в группу высокого риска МКБ и ее осложнений.

И риск этот по мере прогрессирования заболевания увеличивается во много раз, поскольку формирование камне-образования в почках людей с ВИЧ-инфекцией начинается с момента заражения. В связи с этим детальное изучение общих и местных факторов риска камнеобразования при ВИЧ-инфекции позволит в дальнейшем снизить частоту развития МКБ и уронефрологических вмешательств, тем самым улучшив отдаленные исходы и самого заболевания.