Мочекаменная болезнь (МКБ), почечно-каменная болезнь, нефролитиаз, – это названия заболевания обмена веществ, обусловленного взаимодействием генетических, экологических факторов и непосредственно связанного с образом жизни человека, приводящего к образованию камней различного состава и размеров в мочевых путях. Заболевание занимает второе место среди всех урологических болезней после инфекционно-воспалительных. Частота МКБ варьируется от 1 до 20% и более в отдельных регионах мира [1].

Мочекаменная болезнь сопровождает человечество на протяжении всего его существования. В 1901 г. при археологических раскопках была обнаружена мумия мальчика, жившего в Египте более 7000 лет назад, в мочевых путях которого обнаружен камень, содержащий значительное количество мочевой кислоты. Эта находка в настоящее время является самым древним документальным подтверждением существования МКБ.

В настоящее время МКБ – одно из наиболее распространенных в мире заболеваний, являющееся одной из форм нарушений обмена веществ, и количество больных растет из года в год [2, 3]. Рассчитанная распространенность камней в почках на сегодняшний день в США составляет 12% среди мужчин и 7% среди женщин, 5–9% в Европе и 1–5% в странах Азии [4]. Болезнь может возникать в любом возрасте, наиболее часто – в самом трудоспособном, 30–50 лет, и имеет выраженную тенденцию к рецидивированию. Рецидив после отхождения или удаления камня тем или иным способом в течение первого года отмечается у 10% пациентов, а при увеличении сроков наблюдения до 5–10 и более лет частота рецидива достигает 50–80% [1]. При этом среди мужчин этот показатель составляет 47–60%, среди женщин повышается до 70–80%.

Тенденция к увеличению распространенности и заболеваемости МКБ прослеживается как в развитых, так и в развивающихся странах. Стремительный рост частоты выявления МКБ, в том числе и так называемой бессимптомной, в настоящее время также связан с совершенствованием, распространением и доступностью диагностического оборудования, стремлением к более широкому охвату населения профилактическими осмотрами с использованием возможностей современных ультразвуковых приборов, позволяющих достоверно выявлять в почках камни размером более 3–4 мм. С помощью мультиспиральной компьютерной томографии можно визуализировать конкременты любого химического состава и структурной плотности.

Основными факторами роста заболеваемости МКБ определяются генетические и экологические. По данным ВОЗ, более 90% всей патологии человека составляют болезни с наследственным предрасположением, за исключением моногенных и хромосомных болезней, имеющих исключительно генетическую природу возникновения [5, 6]. Участие генетических факторов в возникновении уролитиаза доказывает ассоциация предрасположенности к МКБ с генетическими маркерами. Определение генетического вклада в уролитиаз затруднено его многофакторной природой. Существует довольно много факторов, которые играют роль в кристаллизации камнеобразующих веществ в почках или мочевом тракте, например высокая мочевая концентрация оксалата кальция и промоторов – стимуляторов кристаллизации (ураты) и низкая концентрация ингибиторов кристаллизации (цитрат, уромодулин, остеопонтин и нефрокальцин). Моногенных наследственных синдромов, сопровождающихся камнеобразованием, относительно немного, указать точное их количество достаточно сложно, и все они относятся к редким наследственным заболеваниям. Цель и задача ранней и точной диагностики причин возникновения патологии с использованием молекулярно-генетических методов обусловлены необходимостью своевременного назначения соответствующей терапии для пациента при моногенных нарушениях, проведения профилактических мероприятий для близких родственников и разработки новых подходов к коррекции метаболических нарушений. Таким образом, генетические факторы играют крайне важную роль в нарушении обмена камнеобразующих веществ и создают предпосылки к возникновению условий их агрегации и кристаллизации с возможным последующим камнеобразованием [7]. Однако следует подчеркнуть, что генетические изменения и их накопление в геноме человечества происходят достаточно медленно, поэтому генетические факторы не являются ведущими в прогрессировании МКБ.

Экологические же факторы, факторы внешней среды, крайне разнообразны и сложны, их влияние является более очевидным, так как их изменения происходят в течение более коротких интервалов времени [8]. К основным факторам внешней среды отрносятся питьевые и диетические особенности, воздействие меняющихся климатических факторов, изменение физической нагрузки и профессиональные вредности. Географическая изменчивость МКБ обычно отражает факторы риска окружающей среды. Заболевание превалирует в жарком, засушливом климате [9]. В США почечные камни чаще встречаются в южных и юго-восточных регионах, на западе страны их распространенность наиболее низкая.

Особенности современной жизни – однообразная, высокоэнергетическая еда с обилием в ней белка, чрезмерное потребление поваренной соли, ограничение потребления кальцийсодержащих продуктов, прогрессивное увеличение доли фаст-фуда и уменьшение потребления жидкости, прогрессирующая гиподинамия – создают предпосылки к развитию нарушений фосфорно-кальциевого и пуринового обмена, пересыщение мочи камнеобразующими веществами [10]. По всему миру с 1980 по 2014 г. частота абдоминального ожирения увеличилась более чем вдвое. В настоящее время выявлено более 600 млн человек, страдающих ожирением. Соответственно увеличению встречаемости метаболического синдрома и увеличению числа его признаков отмечается увеличение частоты МКБ. Чем большее число признаков метаболического синдрома встречается у конкретного пациента, тем выше риск развития у него мочекаменной болезни. Некоторые авторы считают МКБ одним из проявлений метаболического синдрома. В последние годы МКБ «постарела», ее чаще диагностируют у лиц старше 50 лет, что связано со старением населения планеты в развитых странах.

Таким образом, уролитиаз является мультифакториальным заболеванием, в основе которого лежит взаимодействие генотипа, условий внешней среды, образа жизни индивидуума, в связи с чем многие авторы называют ее болезнью цивилизации.

Почему возникают камни в почках? До настоящего времени однозначного ответа на этот вопрос нет, так же как и нет единой концепции камнеобразования. Надо понимать, что в здоровой почке образоваться камень не может. Еще Гален связывал камнеобразование с расой, климатом, диетой, приемом алкоголя, ревматизмом, составом мочи. Причиной, повышающей вероятность образования камней в почках, служат различные неблагоприятные экологические, климатические, этнические, социальные и наследственные факторы. Непосредственной причиной чрезмерного образования и выделения камнеобразующих веществ являются различные тубуло- и энзимопатии функциональной единицы почки – нефрона [11].

К факторам, определяющим риск образования камней в почках, относятся возраст и пол. Мочекаменная болезнь более распространена среди мужчин, чем среди женщин. Это обусловлено различиями в рационе питания, более выраженной способностью мужчин концентрировать мочу [12] и более высокой экскрецией стимуляторов камнеобразования, таких как кальций, оксалат, мочевая кислота и натрий, по сравнению с женщинами [13]. В то же время эстрогены препятствуют камнеобразованию, в том числе и за счет более высокой экскреции цитрата, являющегося мощнейшим ингибитором камнеобразования. Однако изучение изменений в экскреции различных соединений среди женщин выявило следующую тенденцию: на протяжении последних десятилетий у них отмечено увеличение выделения кальция и оксалатов, уменьшение выделения магния с мочой. Эти изменения в экскреции камнеобразующих веществ часто связывают с изменениями в образе жизни и в диетических привычках. В последние годы констатируют стирание половых различий в показателях заболеваемости среди мужчин и женщин [14]. Наиболее существенное влияние на развитие МКБ из факторов окружающей среды оказывают диета, климат, профессиональные вредности и прогрессирующая гиподинамия.

Первое документальное подтверждение увеличения заболеваемости МКБ отмечено в XVI в., когда европейские «камнесеки» (цирюльники, специализирующиеся на удалении камней из уретры и мочевого пузыря) обнаружили, что их услуги стали более востребованы. В тот же период существенно возросло производство крахмалистых продуктов питания, полученных из кукурузы, способствующих ожирению. Другим показательным примером является существенное увеличение заболеваемости МКБ после окончания Второй мировой войны и восстановления хозяйственной инфраструктуры. Влияние модернизации сельского хозяйства остается и сегодня. Это проявляется в виде эпидемии ожирения, наблюдающейся во многих странах, как среди взрослых, так и среди детей. Бесконтрольное потребление фаст-фуда и фруктозосодержащих продуктов усиливает эту тенденцию. Доля потребляемого фаст-фуда в ближайших закусочных и ресторанах за 20 лет, с 1977 по 1996 г., выросла в 2 с лишним раза – с 9,6 до 23,5% [15]. Метаболический синдром, нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет, частота которых прогрессивно растет во всем мире, служат последствием ожирения и также считаются важным фактором риска образования почечных камней. Ожирение затрагивает более 600 млн человек во всем мире, и этот факт значительно способствует росту камнеобразования [16].

Существуют убедительные доказательства, будто уменьшилось потребление жидкости и кальция населением земного шара, в то же время выросло потребление оксалата, животного белка и натрия, способствующих формированию камней. Низкий объем выделяемой мочи приводит к высокой концентрации камнеобразующих веществ в моче и увеличивает вероятность их кристаллизации и формирования конкрементов. Важную роль играют экологические факторы, предрасполагающие к образованию малого объема мочи. Сюда относятся работники «горячих» цехов, водители-дальнобойщики, врачи хирургических специальностей, программисты, «компьютерщики» и другие специалисты, вынужденные ограничивать объем потребляемой жидкости или теряющие значительное количество воды через кожные покровы или с дыханием и ведущие малоподвижный образ жизни [17].

Глобальное изменение климата является еще одним экологическим фактором, влияющим на камнеобразование. Более высокая температура окружающей среды обусловливает большие потери воды посредством потоотделения, что приводит к снижению объема мочи и высокой концентрации камнеобразующих веществ в ней. Считается, что глобальное повышение температура окружающей среды на 1°С приводит к увеличению заболеваемости МКБ на 4%.

Таким образом, под воздействием различного сочетания экзогенных, эндогенных и генетических факторов в биологических средах организма происходит нарушение метаболизма, сопровождающееся повышением уровня камнеобразующих веществ (кальций, мочевая кислота и т.д.) в сыворотке крови, которое приводит к повышению выделения их почками и к пересыщению мочи [18]. В пересыщенном растворе наблюдается выпадение солей в виде кристаллов, что может в дальнейшем служить фактором образования микролитов, а затем образования мочевых камней за счет оседания новых кристаллов [19].

Следует, однако, отметить, что моча нередко бывает перенасыщенной солями вследствие изменения характера питания или изменения климатических условий, но образования конкрементов при этом не происходит. Только одного перенасыщения мочи недостаточно для формирования конкремента. Для развития МКБ необходимы и другие факторы, такие как нарушение оттока мочи, инфекция мочевых путей, увеличение количества стимуляторов и уменьшение ингибиторов камнеобразования. Камнеобразование – это результат множественных, комплексных и взаимосвязанных процессов, происходящих в почках и мочевых путях. Ведущие теории литогенеза определяют следующие факторы этого процесса: концентрация в моче литогенных ионов, дефицит ингибиторов кристаллизации и агрегации кристаллов, присутствие в моче активаторов камнеобразования, локальные анатомические и функциональные изменения мочевых путей.

Где и как образуется первичный камень?

Камни образуются только при условии пересыщения раствора веществами, составляющими материал для камнеобразования [20]. В настоящее время существует несколько концепций, объясняющих механизм формирования камня. Мочевые маркеры, такие как кальций, оксалат, фосфат, мочевая кислота и рН мочи, учитываются во всех этих концепциях. Пересыщение мочи может быть обусловлено внутренними причинами (резорбция кости), т.е. эндогенным производством, и внешними – диетического характера. Поступление камнеобразующих веществ из внутренних ресурсов и эндогенное образование литогенного материала также могут быть результатом диетических пристрастий или особенностей. Диетические изменения в течение дня приводят к периодическому пересыщению мочи и изменению риска камнеобразования.

За последние 150 лет сформулировано несколько теорий камнеобразования, и все они даже сегодня, имеют свои «за» и «против». Наиболее распространенные из них: теория катара лоханки (Meckel von Hemsbach, 1856) – роль инфекции в этиологии камнеобразования; теория матрицы (Ebstein, Nicolayer, 1884) – десквамация эпителия при катаре лоханки; кристаллоидная теория (Ulzman, 1890) – патологическая кристаллизация; коллоидная теория (Schaade, Lichtwitz, 1900–1910) – защитные коллоиды переходят из лиофильных в лиофобные и создаются условия для патологической кристаллизации; протеолизно-ионная теория (Единый Ю.Г. и соавт, 1989) – основой камнеобразования является недостаточность протеолиза мочи, приводящая к образованию матрицы камня и развитию оптимальных для седиментации камнеобразующих солей значений рН мочи.

Среди многочисленных теорий «формального генеза» основными считаются три [21, 22].

Теория преципитации и кристаллизации (теория нуклеации и насыщения) рассматривает образование камня как физико-химический процесс преципитации литогенных солей из перенасыщенной мочи. При этом предполагается, что микрокристалл либо чужеродное тело в пересыщенной моче вызывает рост камней в кристаллическом состоянии [23, 24].

Ингибиторная теория объясняет образование камней нарушением свойств ингибиторов и развитием дисбаланса между активностью ингибиторов и промоторов кристаллизации у камнеобразователей [25, 26].

Матричная теория рассматривает в качестве начального процесса камнеобразования выпадение в осадок органических веществ, которые выполняют роль центров кристаллизации (нуклеол) и инициируют кристаллизацию неорганических компонентов. Таким образом, органический матрикс (матрица), составляющий 2–5% его общего веса, служит ядром формирования камней в кристаллическом состоянии [27–29].

Однако вышеуказанные теории не могут полностью объяснить все механизмы зарождения, роста кристалла и образования камня. Изучение процесса камнеобразования чрезвычайно затруднено, так как данные, полученные от больных МКБ, – визуальные, гистологические, микроскопические, биохимические анализы крови и мочи, результаты определения кристаллической структуры камней представляют собой «сиюминутный отчет» о состоянии длительного процесса камнеобразования и внутренних сред организма. Размеры камней варьируются от микроскопической песчинки до коралловидного камня, заполняющего всю чашечно-лоханочную систему. Почему они не мигрируют и не отходят самостоятельно при мочеиспускании при небольшом размере?

В многочисленных экспериментальных, рентгенологических и клинических исследованиях доказано, что первичные камни зарождаются на верхушках или вблизи верхушек почечных сосочков. В генезе уролитиаза весьма большое значение имеют функциональные и морфологические изменения почечных сосочков. Кристаллические образования в области петлевого сегмента нефрона были описаны еще в XIX в. немецким физиологом и патологоанатомом Ф. Г. Генле. Более 70 лет назад А. Рэндалл описал кальцификаты в почечном сосочке, состоящие из кальция фосфата и обнаруженные в 20% случаев аутопсий [30]. В последующем А. Рэндалл связал данные образования, названные бляшками Рэндалла, с формированием мочевых камней. Согласно теории «папиллярной патологии», предложенной автором в 1936 г., под влиянием повреждающих причин, особенно бактериальных токсинов, в области почечного сосочка возникает выраженная тенденция к обызвествлению подслизистого слоя. Образовавшаяся известковая пластинка нарушает целостность покрывающего ее эпителия и начинает контактировать с мочой в просвете чашечки. Возникают условия для формирования чашечкового камня, покрывающего сосочек подобно щиту. В других случаях, по мнению автора, начало камнеобразования связано не с внутрисосочковой кальцификацией, а с осаждением солей в дистальной части собирательных трубок и их отверстий в решетчатой мембране. Любое вещество при значительной кристаллурии и нарушении внутрипочечного транспорта мочи может положить начало образованию ядра, прикрепляющегося по типу пробки к отверстию собирательной трубки. Таким образом, папиллярные бляшки, кальцифицированные канальцы, кальцификаты в ткани почки, повышенная секреция клеточных ферментов в моче играют важную роль в камнеобразовании [31, 32]. Эта идея была забыта на десятилетия, пока А. Эван и др. не смогли доказать, что такие бляшки присутствуют у всех идиопатических камнеобразователей и у некоторых здоровых людей. Электронно-микроскопические исследования подтвердили эту гипотезу, а с помощью сканирующей микроскопии бляшек удалось показать, что инициальный участок кристаллизации находится в пределах основной мембраны петли Генле [33–38].

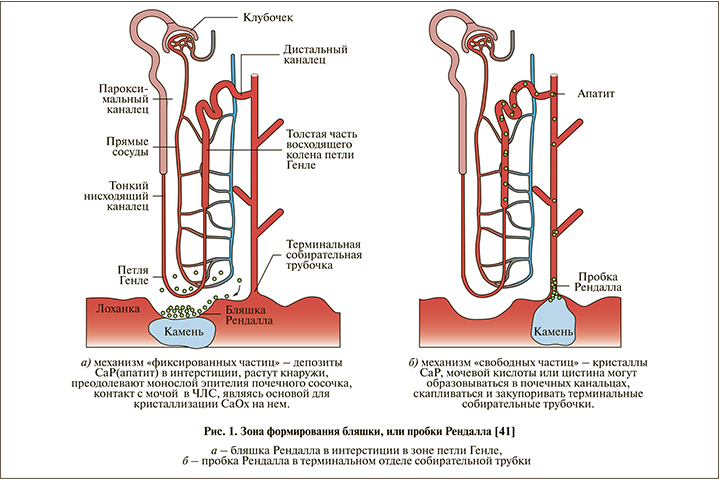

Определены четыре возможные модели образования камней в организме человека и животных: рост на бляшке Рэндалла, рост на «пробке» протока Беллини, формирование микролитов в пределах просвета собирательных трубочек (преимущественно при цистинурии) и образование в свободном растворе мочи в пределах чашечно-лоханочной системы [39]. В настоящее время большинство исследователей склоняются к двум доминирующим механизмам инициации камнеобразования, в которых ведущим фактором является повреждение эндотелия [34, 40].

Ключевым различием между механизмами «свободных» и «фиксированных» частиц является расположение инициирующего очага бляшки (пробки) Рэндалла. Свободные частицы – это канальцевые депозиты, обычно состоящие из кальция фосфата (апатит, брушит), мочевой кислоты, цистина, которые постоянно находятся во взаимодействии с мочой в просвете канальца. Бляшки Рэндалла (фиксированные частицы) представляют собой субэпителиальные депозиты, при взаимодействии которых с мочой происходит рост мочевых кристаллов. В настоящее время выделяют два инициирующих механизма образования камней. Механизм «свободных частиц», согласно которому кристаллы кальция фосфата, мочевой кислоты или цистина образуются в почечных канальцах, скапливаются и закупоривают терминальные собирательные трубочки (пробка Рэндала) и механизм «фиксированных частиц», когда депозиты кальция фосфата (апатит) образуются в интерстиции, растут кнаружи, преодолевают монослой эпителия почечного сосочка, вступают в контакт с мочой в чашечно-лоханочной системе, являясь основой для кристаллизации СаОх на нем (бляшка Рэндалла) (рис. 1).

В соответствии с механизмом «свободных частиц» [42, 43] кристаллы зарождаются, растут и соединяются в моче почечных канальцев. Крупные частицы удерживаются внутри просвета канальцев и собирательных трубочек или прикрепляются к канальцевому эпителию [44], формируя повреждения Рэндалла 2-го типа или пробки [45], которые выступают в почечную лоханку и подвергаются воздействию содержащейся в ней мочи (рис. 2а). Посредством механизма «свободных частиц» в почечных чашечках также могут формироваться свободные неприкрепленные конкременты.

Другой механизм инициации камнеобразования, механизм «фиксированных частиц», основан на том, что камень формируется на кальцифицированных бляшках (бляшках Рэндалла), прикрепленных к папиллярной поверхности почечного сосочка [46, 47]. Депозиты кальция фосфата, откладывающиеся в глубине почечного интерстиция, в зоне петли Генле, возможно, ассоциированы с собирательными трубочками и прямыми кровеносными и лимфатическими сосудами, идущими параллельно петле Генле (рис. 2б).

M. L. Stoller et al. убедительно показали, что субэпителиальные бляшки Рэндалла у 57% исследованных почек трупа уходили вглубь сосочка и были тесно связаны с собирательными канальцами и прямыми сосудами. Другие исследователи также обнаружили сферические депозиты кальция фосфата, рассеянные в интерстиции и связанные с собирательными трубочками и кровеносными сосудами. Условия, предрасполагающие к формированию кристаллов, обусловлены анатомо-физиологическими особенностями строения нефрона, преимущественно в зоне петли Генле, и, по-видимому, особенностями лимфо- и кровообращения в этой зоне. Уротелий в зоне петли Генле представлен одним слоем, который определяет проникновение веществ в интерстиций. Нисходящий отдел нефрона практически не проницаем для электролитов и полностью проницаем для воды. В результате вышеуказанных процессов в нем повышается концентрация солей кальция и фосфора. В восходящем отделе петли Генле, проницаемом для электролитов, происходит проникновение солей кальция и фосфора в интерстициальное пространство, приводя к кальцификации гидроксиапатита, индуцируемой органическими остатками в результате повреждения ткани почки.

Гипероксалурия рассматривается как один из основных факторов риска МКБ [49]. Высокое содержание оксалата может вызывать травму клеток почечных канальцев и их апоптозу, обеспечивать условия для образования кристаллов. Результатом деградации клеток является генерация многочисленных мембранных везикул, которые являются эффективной структурой кристаллизации. Эффект клеточной канальцевой травмы связан с воздействием активных форм кислорода, приводящих к дисбалансу окислительно-восстановительных процессов [50]. Митохондрии служат основным источником активных форм кислорода в клетках почечных канальцев, и митохондриальные дисфункция рассматриваются как ключевое событие в оксалатопосредованной травме эпителиальных почечных клеток [51–55].

Приводя к травме эндотелия почечных канальцев и апоптозу клеток эндотелия, оксидативный стресс может обеспечить условия для образования кристаллов [56–58]. Также потенцируют развитие оксидативного стресса гипергликемия, нарушения жирового обмена, нарушение почечного кровотока. Результатом деградации клеток является генерация многочисленных мембранных везикул, которые являются эффективной структурой кристаллизации, способствуя образованию зародышей при относительно низком перенасыщении камнеобразующими веществами, кроме того, способствуют усилению кристалло-клеточного взаимодействия [59, 60]. Цитопротективные вещества, такие как антагонисты кальция, акцепторы радикалов (например, селен), экстракты растительных трав, предупреждают развитие оксидативного стресса.

M. L. Stoller et al. предложили еще одну интересную гипотезу, предполагающую весомое участие vasa recta в литогенезе мочевых камней в почках [61, 62]. Нисходящая и восходящая части vasa recta наиболее уязвимы для гипоксии и гиперосмолярной среды в сосочковом своде, потому что поток крови в папиллярном участке изменяется от ламинарного до турбулентного ввиду многократного деления восходящего участка vasa recta [61]. Они предположили, что это может приводить к атеросклеротическим изменениям и кальцификации в ее стенке с последующим разрастанием в интерстиций сосочка и формированием бляшки. Данное положение послужило основой для новой гипотезы о роли сосудистых изменений в образовании камней в почках [63]. R. J. Сarr [64] в 1954 г. предложил еще один механизм образования бляшек Рэндалла. При исследовании почек умерших людей от непочечных заболеваний он установил, что в ткани здоровых почек определяются рентгенологически плотные включения. То есть выпадение солей из мочи с формированием плотных депозитов является нормальным процессом. Эти частицы выделяются лимфатической системой наподобие чужеродных частиц из легких в медиастинальные лимфатические узлы.

Камни образуются, когда этот механизм нарушается вследствие:

а) перегрузки лимфатических сосудов и микролитами (при гиперпаратиреоидизме, переломах костей и т. п.) или недостаточности коллоидной защиты;

б) нарушения лимфооттока в почке (при воспалительных процессах с последующим рубцеванием) вследствие облитерации лимфатических сосудов; последнее чаще всего происходит там, где имеются первые клапаны в них, т.е. где они выходят из ткани и входят в почечный синус, а именно у сводов чашечек. Здесь зарождаются и задерживаются кристаллы. По мере накопления и роста депозиты минералов своим давлением вызывают некроз мембраны, отделяющей их от собирательных трубок сосочка. Моча попадает в мешковидные расширения лимфатических сосудов, где находятся депозиты и на них отлагаются мочевые соли, формируя постоянно увеличивающийся камень. Нарушение коллоидного состояния мочи, ее растворяющей способности, кислотность, концентрация ее и перенасыщенность камнеобразующими веществами – все это, по мнению автора, имеет значение, но не как первопричина камнеобразования, а лишь как фактор, способствующий росту камней. При нормальном лимфооттоке из почки отложения в ней солей не происходит. Если же идет перегрузка почки солями, например, при гиперкальциемии и если нарушается лимфоток, то экстратубулярно под эпителиальным слоем, в зоне почечного сосочка скапливаются минеральные депозиты, преимущественно СаР, из которых в дальнейшем образуются бляшки [65].

Независимо от модели для инициации формирования всех типов камней необходимы химические процессы, обусловливающие процессы нуклеации и роста кристаллов [66]. Комбинация различных аномальных факторов, влияющих на термодинамическое состояние формирующейся мочи (пресыщение камнеобразующими веществами) и кинетические процессы вовлеченных в кристаллизацию минералов в моче, является движущей силой камнеобразования. При этом ведущей термодинамической силой процесса инициации кристаллизации является степень перенасыщения жидкости независимо от того, происходит этот процесс внеклеточно или внутриклеточно. Оба пути инициации кристаллизации могут быть активными при любом типе камнеобразования. Потенцирующим фактором инициации кристаллизации по механизму «свободных частиц» кроме перенасыщения первичной мочи является затруднение пассажа мочи в местах сужения канальцев – зоне перехода проксимального канальца с петлей Генле или в основании сосочков, где почечные канальцы изгибаются [67]. При этом известно, что собирательные канальцы имеют щелевидную форму и меньший диаметр по сравнению с диаметром протока, что в еще большей степени усугубляет нарушение пассажа мочи. Удержание кристалла происходит за счет прикрепления к почечному эпителию и базальной мембране, которая обнажается при повреждении эпителия [68]. Указанный механизм причастен к формированию фосфатных (СаР-апатитовых, брушитовых), мочекислых, цистиновых, а также кальций-оксалатных (СаОх) камней, ассоциированных с гипероксалурией и анатомическими аномалиями собирательных трубочек.

Механизм камнеобразования кальция оксалата моногидрата подробно изучен в исследовании [69]. Исследователи исходили из предположения, будто один из типов папиллярной кальцификации является результатом окклюзии протока Беллини камнеобразующими кристаллами – пробка Рэндалла. Свободная частица кристалла СОМ первоначально образуется в начальной части восходящего отдела петли Генле, где пересыщение кальция оксалата достигает порогового уровня для возникновения спонтанной нуклеации по гетерогенному механизму. Образовавшиеся частицы транспортируются по просвету нефрона ламинарным потоком жидкости с параболическим профилем скорости. При этом частицы движутся быстрее со временем, поскольку увеличиваются в размерах за счет окружения перенасыщенной жидкостью. Оценены множественные гидродинамические факторы в модели, предложенной Робертсоном, – профиль пространственной скорости потока жидкости: объемная и линейная скорость в просвете канальца, время пребывания в нем частицы в зависимости от ее положения, влияние гравитации на кристаллы в восходящих отделах канальцевой системы, эффект агрегации частицы к стенке канала. Установлено, что скорость перемещения частиц меняется от нулевой для частиц, близких к стенке канальца, и достигает удвоения средней линейной скорости к центру канальца. Показано, что максимальный размер одиночного кристалла СОМ может достигать размера 5,2x10-6. И он всегда вымывается из собирательной трубочки в чашечно-лоханочную систему, так как диаметр собирательной трубочки варьируется от 2x10-5 до 3x10-5 и 8x10-5 до 2x10-4 в зависимости от количества собирательных трубочек, открывающихся в почечный сосочек [70]. Также показано, что отдельная частица СОМ, образовавшаяся в нефроне и в собирательной трубочке в ночное время и даже в других ситуациях при низком производстве мочи, не может достигать размера, который может заблокировать ее просвет. В обычных условиях скорость осаждения агломерата существенно ниже, чем скорость потока жидкости, и такой агломерат будет всегда вымываться в мочевые пути. Формирование агломерата, состоящего из масссы кристаллов, который может блокировать выводное отверстие собирательной трубочки, возможно при условии высокой кристаллурии, низкого производства мочи, отсутствии ингибиторов кристаллизации, максимального размера кристаллов и быстрой их агломерации в одну частицу при структурных аномалиях почки («губчатая почка»). Таким образом, формирование пробки Рэндалла по механизму «свободных частиц», состоящей из СОМ, маловероятно даже в самых благоприятных условиях в нефроне.

В последнее время установлено, что одна из причин возникновения депозитов СаР может иметь инфекционное происхождение. Внутриклеточные нанобактерии способны образовывать фосфатную оболочку, служить центром кристаллизации и последующего роста конкрементов [71]. Особенностью данных микроорганизмов является способность формировать очаги кристаллизации кальция фосфата с образованием минералов и повреждением уротелия собирательных трубочек и почечных сосочков. Нанобактерия, названная так ввиду ее малых размеров, впервые была обнаружена в 1988 г. геологом Техасского университета R. L. Folk при исследованиях минералов горячих сернистых источников в окрестностях Рима [72, 73]. R. L. Folk исследовал обнаруженные бактерии овоидной и призматической форм, размножающиеся среди неорганического мира, используя электронную микроскопию. Нанобактерии оказались покрытыми оболочкой карбонатного апатита – своеобразной средой обитания, благодаря которой микроорганизм не только защищен от влияния окружающей среды, но длительное время был не доступен для бактериологических исследований. Нанобактерии были обнаружены у массы людей в сыворотке крови и в моче, мочевых и зубных камнях и ряде мягких тканей. Апатитные образования в почечных камнях и культуре нанобактерий имеют очень схожее строение. Нанобактерии способны продуцировать камнеобразующие колонии, содержащие интра- и экстрацеллюлярные кальциевые депозиты, повреждая клетки и различные клеточные культуры. В эксперименте показана возможность дозозависимого формирования почечных камней, которое наблюдается через 1 мес. после инъекции нанобактерий в почку кролика, а сами нанобактерии признаны нефротропными. У них обнаружена способность к адгезии, инвазии и повреждению клеток собирательных трубочек и зоны сосочков почек. Нанокристаллы апатита формируются на слизисто-белковой поверхности нанобактерий. Эти бактерии транспортируют очаги кристаллизации апатита из крови в почечную ткань и мочу, и их активная роль в кристаллизации может объяснять описанные выше процессы [74].

Недавние исследования, опубликованные в 2016 г., показали, что наночастицы в минералоорганической форме присутствуют в различных жидкостях организма человека, в том числе в крови и мочи. Эти наночастицы могут служить основой альтернативного механизма камнеобразования за счет возможности их транслокации через эндотелиальные клетки сосудов и почечные эпителиальные клетки в интерстиций почки и непосредственно в мочу, приводя к образованию минеральных депозитов в интерстиции и в почечных канальцах, увеличивающихся в размерах в перенасыщенной моче, в конечном итоге приводить к образованию камней в почках [75]. По предположению A. P. Evan et al. [38, 76], минеральные депозиты мигрируют из базальной мембраны петли Генле в интерстиций, где связываются с коллагеном 1-го типа, находясь в тесной связи с продуктами клеточного распада.

Таким образом, в настоящее время нет единого мнения относительно источников возникновения бляшек Рэндалла. Начинается ли этот процесс с базальной мембраны петли Генле, прямых кровеносных или лимфатических сосудов, собирательных трубочек, или же непосредственно в интерстиции, откуда распространяется кнаружи, вовлекая в процесс все компоненты почечного сосочка? Кроме того, высказано предположение, будто формирование бляшек Рэндалла сходно с кальцификацией сосудов [77, 78].

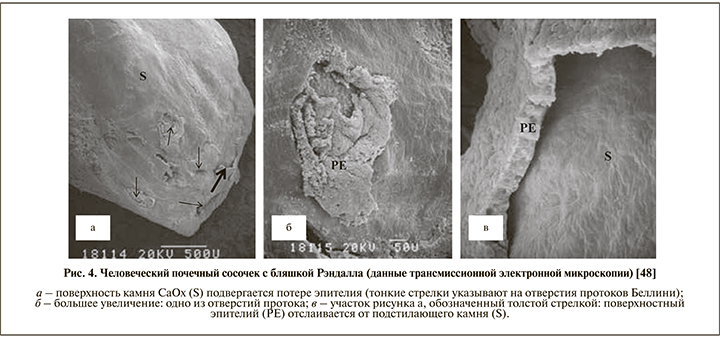

Первоначально мочевые камни, формирующиеся по механизму «фиксированных частиц», начинают свое образование в ткани почечного сосочка без какого-либо первоначального контакта с мочой. Позже, когда депозиты гидроксиапатита преодолевают монослой эпителия, охватывающего сосочек, они могут войти в контакт с мочой, и последующая кристаллизация кальция оксалата (СаОх) может происходить на нем. Моча в лоханке в норме метастабильна в отношении к СаОх и поддерживает гетерогенную нуклеацию и рост СаОх. Изучение бляшек Рэндалла с помощью сканирующей электронной микроскопии показало наличие агрегатов СаОх, непосредственно не контактирующих с гидроксиапатитом, что доказывает гетерогенную нуклеацию CaOx на гидроксиапатите. Непрерывное воздействие кристаллов на эпителиальные клетки приводит к продукции макромолекул в больших количествах. Эти молекулы, перемещаясь с мочой и покрывая кристаллические агрегаты, способствуют дальнейшей кристаллизации и росту камней. Образование и рост кристаллов СаОх над бляшками или пробками в конечном итоге приводят к формированию кальциевых камней, которые прикрепляются к окончаниям почечных сосочков (рис. 3, 4). Сам СаР также является активным инициатором кристаллизации СаОх [79] и может трансформироваться в СаОх посредством диссолюции и рекристаллизации [80–82]. Таким образом, в основном рост камня происходит на основе агрегирования кристалла на бляшки Рэндалла, внутриканальные кристаллические скопления или ранее существующие камни во время кристаллурии [83, 84]. Интересно, что бляшки Рэндалла никогда не превращаются в конкременты [85].

Таким образом, первичные камни образуются при нормальной уродинамике мочевых путей, при свободном оттоке мочи и отсутствии мочевой инфекции и в течение некоторого времени остаются фиксированными. Возникший таким образом микролит, прикрепленный к поверхности сосочка, со временем растет и, достигнув определенных размеров, отпадает путем обычной фрагментации. Непосредственно конкремент или его осколки, проникая в различные отделы чашечно-лоханочной системы, могут становиться вторичными центрами камнеобразования. Большинство микролитов свободно выделяется с мочой из организма. Однако в случае чрезмерного перенасыщения мочи, изменения ее pH и концентрации происходит быстрый рост камня путем поочередного отложения на нем слоев кристаллоидов и мукополисахаридов. Последовательное формирование зон, образованных кристаллической фазой, и обволакивание их коллоидами приводят к возникновению ритмичной зональности в структуре камней.