Рак предстательной железы (РПЖ) является наиболее распространенным злокачественным новообразованием у мужчин – примерно 161 тыс. первично выявленных и 26,7 тыс. летальных исходов от заболевания зарегистрировано в США в 2017 г. [1]. В арсенале урологов имеются различные методы лечения данного заболевания, такие как радикальная простатэктомия (РПЭ), лучевая терапия, брахитерапия, андрогенная депривация, криохирургия, фокальная абляция или их комбинации. Более 100 лет наиболее часто используемым вариантом лечения служил РПЭ, суть которой состоит в удалении простаты, семенных пузырьков, создании пузырно-уретрального анастомоза. Нейрососудистые пучки сохраняются, если это возможно. Следующий вид лечения – лучевая терапия, которая является альтернативой операции для пациентов с РПЖ низкого и среднего риска [2]. Несмотря на то что и хирургический метод, и лучевая терапия локализованного РПЖ – высокоэффективные методы лечения большинства пациентов, остаточная или рецидивирующая локальная болезнь остается критической проблемой, поскольку она может существенно влиять на последующую тактику лечения больного.

В настоящее время диагностика местного рецидива основана главным образом на уровне простатспецифического антигена (ПСА) или на кинетических значениях ПСА, и это называется биохимической недостаточностью, или биохимическим рецидивом (БХР), или биохимическим прогрессированием. Однако БХР не всегда подразумевает морфологический. Причиной БХР может быть не только неопластическая ткань в ложе простаты, но и отдаленные метастазы или их сочетание [3].

Биохимический рецидив после РПЭ развивается примерно у 50% пациентов с высоким и примерно у 10% пациентов с низким риском в течение 15 лет после операции. К основным причинам высокой частоты локального рецидива после простатэктомии относятся отсутствие простатической капсулы на уровне верхушки и необходимость сохранения тазовых структур (в основном уретрального сфинктера и нейрососудистых пучков). Частота БXР после лучевой терапии варьируется в пределах от 15% для пациентов с низким уровнем риска до 67% у пациентов высокого риска в течение 5-летнего периода наблюдения [4].

После РПЭ уровень ПСА в сыворотке крови должен снижаться практически до неопределяемого уровня (0,1 нг/мл) в течение 21–30 дней и не определяться после этого. Любой определяемый уровень и/или повышение уровня ПСА после РПЭ следует теоретически рассматривать как стойкое или рецидивирующее заболевание. Однако при этом необходимо учитывать экстрапростатическую выработку ПСА. Так, например, антиген продуцируется в эпителиальных клетках трахеи, щитовидной, молочной, слюнной железах, кишечнике, эпидермисе, поджелудочной железе [5]. Согласно рекомендациям Европейской ассоциации урологов, БХР считается повышением содержания ПСА после РПЭ до 0,2 нг/мл в двух последовательных анализах. После этого требуется ответить на ключевые вопросы: чем обусловлено повышение ПСА, это местный или отдаленный процесс и что необходимо для планирования наиболее подходящего лечения? Однако в клинической практике не так легко установить причину БХР и иногда у одного и того же пациента присутствует множество факторов риска. Кроме того, следует учитывать, что уровень ПСА не всегда хорошо коррелирует с наличием опухолевой ткани и существует множество примеров метастатического РПЖ в отсутствие значительно повышенных уровней ПСА, особенно при низкодифференцированной опухоли. В связи с этим пациентам с БXР после хирургического лечения часто необходимы визуализирующие диагностические процедуры для дифференциации локального рецидива и вторичных процессов [6].

Также довольно сложным вопросом остается выявление причины БХР после лучевой терапии. Оценка значений ПСА в сыворотке после лучевой терапии имеет меньшее значение, чем после радикальной операции, поскольку уровень снижается медленно и никогда не достигает неопределяемых уровней, потому что некоторое количество ткани, продуцирующей онкомаркер, может оставаться жизнеспособными после лечебной дозы облучения. Скорость подъема содержания ПСА может потенциально помочь спрогнозировать клинический характер рецидива: быстро растущий показатель (время удвоения ПСА) указывает на метастатический рецидив, тогда как умеренно выраженный уровень ПСА предполагает местный рецидив [7].

Мультипараметрическая магнитно-резонансная томография

Точная идентификация локального рецидива с максимальной долей вероятности повысит эффективность лечения. Внедрение в повседневную практику лучевой терапии с возможностью увеличения дозы в участках рецидива может повысить результаты проводимой терапии. Во многих работах оценивались возможности ультразвука, компьютерной томографии в выявлении локального рецидива после РПЭ, но каждый из них показал низкую чувствительность в обнаружении рецидива небольшого размера и неспособность отличить локальный рецидив и послеоперационное рубцевание [8].

За последние несколько лет технологические инновации позволили разработать методы визуализации, которые позволяют одновременно получать анатомическую, функциональную и биологическую информацию. В их числе мультипараметрическая МРТ (мпМРТ). С начала 1980-х гг. МРТ применяется для выявления и оценки заболеваний предстательной железы. Изначально МРТ использовалась как один из визуальных инструментов первичной оценки РПЖ, и ее возможности в выявлении рецидива были неочевидными. Однако метод совершенствовался и появление контрастных средств, новых импульсных последовательностей раскрыли потенциал МРТ в дифференциации послеоперационных изменений и неопластической ткани.

В настоящее время МРТ благодаря своему превосходному контрастному и пространственному разрешению, особенно с эндоректальной катушкой, представляет собой перспективный способ оценки состояния органов малого таза после РП наряду с позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ) [9].

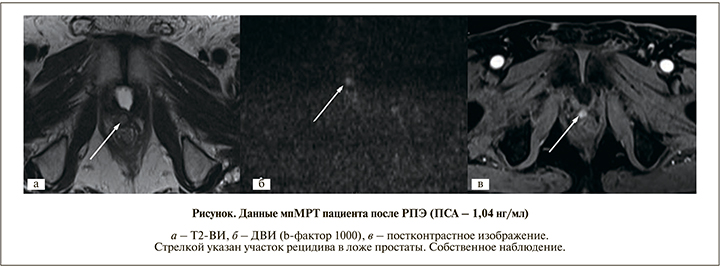

Комплексное применение различных методик МРТ позволяет получать анатомическую и функциональную информацию (рис. 1). К таким методикам относятся Т2-взвешенные изображения (Т2-ВИ), динамическое контрастное усиление (ДКУ), диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ) и МР-спектроскопия (МРС).

Т2-взвешенные изображения. Только в режиме Т2-ВИ адекватно отображается зональная архитектоника предстательной железы, гроздьеподобная структура семенных пузырьков с высокой интенсивностью сигнала от содержимого и низкоинтенсивной стенкой. Данная импульсная последовательность с высоким пространственным разрешением (3мм) позволяет выявлять мелкие участки патологической ткани. Однако в отличие от первичной диагностики чувствительность и специфичность только Т2-ВИ после лучевой терапии и РП низкие [10].

Хорошо известно, что рак индицирует ангиогенез, в результате которого число сосудов и проницаемость через сосудистую стенку значительно возрастают. Динамическое контрастное усиление с применением парамагнитных контрастных препаратов основано на эффекте распределения контраста в васкуляризованной неопластической ткани и изменении при этом времени релаксации. На основании ДКУ с использованием Т1-ВИ до и после внутривенной инъекции контрастного вещества можно оценить его накопление, а также рассчитать количественные параметры (скорость, пик накопления, вымывание). Для участка рецидива характерно быстрое и интенсивное накопление в артериальную фазу, за которой следует плато и вымывание в венозную фазу [10].

Эхо-планарные диффузионно-взвешенные изображения отражают хаотичное (броуновское) движение молекул воды в ткани, что предполагает их различную намагниченность. Внеклеточная вода имеет больший, чем внутриклеточная вода, диапазон диффузии, поскольку диффузия воды ограничена клеточной мембраной и другими структурами в клетке. Рак предстательной железы демонстрирует снижение диффузии из-за высокой плотности клеток, множества меж- и внутриклеточных мембран, значительного клеточного отека и повышения интерстициального давления из-за потери АТФ-зависимых натриево-калиевых насосов. Эти гистологические характеристики обусловливают различные диффузионные свойствам нормальной и неопластической ткани. В типичном случае участок рецидива имеет высокую интенсивность сигнала на ДВИ и сниженную – на картах диффузии [11] (рис. 1).

Магнитно-резонансная спектроскопия – неинвазивная методика оценки метаболитов тканей, основанная на явлении резонанса и химического сдвига. Она обеспечивает получение 3-мерного набора данных, при этом объем каждого воксела составляет 0,24 мл. Данные МРС и T2-ВИ обычно получают одновременно, тем самым обеспечивая возможность нанести метаболическую карту на анатомическое изображение. Магнитно-резонансная спектроскопия оценивает относительную концентрацию метаболитов внутри вокселей. Основными метаболитами в предстательной железе являются цитрат (Cit, маркер доброкачественной ткани), креатинин (Cr, несущественный для диагностики) и холин (Cho, участвующий в синтезе клеточной мембраны, маркер злокачественной ткани). Уровень цитрата низкий при высокодифференцированном РПЖ и практически не определяется при низкодифференцированном. Высокий пик соотношения Cho к Сr позволяет отличать неопластическую ткань от здоровой. По данным литературы, для фиброзной и рубцовой ткани это соотношение равно 0,2, для остаточной здоровой ткани простаты варьируется от 0,2 до 0,5 [12]. Вероятно, рецидивирующий РПЖ можно заподозрить, когда это соотношение колеблется в интервале 0,5–1, и определенно о рецидиве свидетельствует соотношение, равное 1. Основными ограничениями МРС являются длительное время получения, отсутствие оценки перипростатической ткани, субъективность интерпретации, которая зависит от опыта и может отличаться у разных исследователей [12].

Мультипараметрическая МРТ после РПЭ. Наиболее частым местом послеоперационного рецидива является пузырно-уретральный анастомоз вокруг мочевого пузыря и /или мембранозной части уретры. Другие часто встречающиеся места локального рецидива: ретровезикальная зона (между мочевым пузырем и прямой кишкой), в сохраненных семенных пузырьках, по хирургическому краю (например, m. levator ani) и на месте резекции семявыносящего протока. Во многих исследованиях подчеркивается, что МРТ после простатэктомии служит информативным инструментом дифференциации локального рецидива и небольшого количества остаточной железистой здоровой ткани, рубца/фиброза, грануляционной ткани и может помочь в оценке агрессивности рецидива с помощью карт диффузии. В большинстве случаев на Т2-ВИ локальный рецидив, для которого характерна низкая интенсивность сигнала (по сравнению с мышцами), может быть легко отличим от перианастомозных рубцово-фиброзных изменений. Однако иногда грануляционная ткань может имитировать рецидив опухоли. В ситуациях, когда обычные Т2-ВИ не могут помочь в дифференциации рецидива и постоперационных изменений, основное значение приобретает ДКУ. Рекуррентная опухоль быстро и интенсивно накапливает контрастный препарат в артериальной фазе, за которой следует плато и вымывание во время венозной фазы, тогда как послеоперационные изменения, как правило, не контрастируются в артериальную фазу или слабо контрастируются в венозную. В случае крупных очагов рецидива (10 мм и более) решающую роль может сыграть МРС. Высокая концентрация холина в подозрительной области скорее всего свидетельствует о рецидиве [13, 14].

У пациентов, которым планируется дистанционная лучевая терапия после простатэктомии, данные мпМРТ позволяют локализовать поле облучения, тем самым существенно повышая эффективность и минимизируя токсичность для нормальных окружающих тканей. Кроме того, дифференциальный диагноз между остаточной железистой здоровой тканью и локальным неопластическим рецидивом имеет первостепенное значение для лучевой терапии, поскольку доза, доставляемая в ложе простаты, может быть различной. Недавняя разработка новых гибридных сканеров ПЭТ/МРТ с одновременным получением комбинированной информации может потенциально влиять на тактику ведения больных [15]. С помощью ПЭТ/МРТ появляется возможность улучшить планирование лучевой терапии за счет более точного определения объема морфологического рецидива, а также состояния лимфоузлов [16].

В одной из первых работ с участием 41 пациента было показано, что МРТ обладает чувствительностью, специфичностью, положительной прогностической ценностью (ППЦ) и отрицательной прогностической ценностью (ОПЦ) до 100% в выявлении локального рецидива после РПЭ у пациентов с клиническим подозрением на него [17].

Дальнейшие исследования подтвердили роль мпМРТ в визуализации рецидивирующего РПЖ у пациентов с повышением содержания ПСА после простатэктомии. Авторы работы [42] на основе анализа данных 72 пациентов (уровень ПСА в сыворотке крови 0,2–8,8 нг/мл) оценили роль контрастирования в выявлении рецидива. Диаметр локальных рецидивов, обнаруженных на бесконтрастных изображениях, варьировался от 0,8 до 4,2 см, а полученных при контрастировании – от 0,8 до 3,5 см. Чувствительность, специфичностью положительная и отрицательная предсказательная ценность, точность выявления локального рецидива составили соответственно 61,4, 82,1, 84,4, 57,5 и 69,4% для бесконтрастных данных и 84,1, 89,3, 92,5, 78,1 и 86,1% – для контрастных [14].

По результатам относительно недавно проведенного исследования [18] комбинированная методика МРС и ДКУ показала более высокий, чем 18F-Cho ПЭТ/КТ, уровень чувствительности, специфичности и точности при идентификации поражений у пациентов после РПЭ с низким биохимическим прогрессированием (значения ПСА в сыворотке от 0,2 до 2 нг/мл).

В мета-анализе работ, проведенных для оценки эффективности мпМРТ при обнаружении локального рецидива после РП, указано, что ДКУ по сравнению с T2-ВИ продемонстрировало более высокие значения чувствительности (85%) и специфичности (95%), а в комбинации с МРС чувствительность составила 92%. На основе этих сообщений динамическое контрастирование можно считать наиболее надежным методом МРТ для выявления локального рецидива РСА после РПЭ. Однако следует учитывать, что андрогенная терапия приводит к уменьшению васкуляризации и, соответственно, к снижению накопления, что может ограничить применение этой методики. Значительно повысить диагностическую точность ДКУ в локальном обнаружении РПЖ можно добавлением МРС. Однако информативность МРС после РПЭ остается спорной. Действительно, спектроскопия ограничена плохим пространственным разрешением и высокой чувствительностью к неоднородностям поля и артефактам восприимчивости, вызванными хирургическими скобками в области анастомоза, которые снижают спектральное качество и могут препятствовать успешным спектроскопическим измерениям. Более того, диагностические критерии рецидива РП до сих пор не ясны, так как нормы цитрата после РП неизвестны, и, следовательно, классическое отношение Cho/Cr может быть неточным. Кроме того, отношение сигнал–шум зависит от факторов, которые могут различаться среди вокселов у одного и того же пациента или среди пациентов, поэтому могут приводить к искажению данных МРС и ложной трактовке при дифференциации между доброкачественной фиброзной тканью и рецидивом. Во всех вышеуказанных исследованиях не проводилось сравнения ДКУ и ДВИ [19, 20].

Для анализа ДВИ не требуется специального программного обеспечения, тем не менее текущим ограничением этого метода является отсутствие стандартизации. После РПЭ на ДВИ с высоким b-фактором участок рецидива имеет высокую интенсивность сигнала, при этом сигнал от содержимого мочевого пузыря снижен. В одном из исследований приведены результаты обследований 5 пациентов с БХР после РПЭ и диссекции тазовых лимфатических узлов, у которых обычные результаты МРТ были отрицательными или двусмысленными, а локальный рецидив был выявлен с помощью ДВИ, что было подтверждено данными прицельной биопсии [21].

В статье группы авторов была дана оценка ДВИ, полученных на 3-тесловом аппарате без эндоректальной катушки. Они обнаружили, что область рецидивирующего РПЖ имеет более низкий индекс коэффициента диффузии (ИКД), чем окружающая облученная доброкачественная ткань; чувствительность и специфичность составили 49 и 93% соответственно. Во втором исследовании те же авторы обнаружили, что использование комбинации T2-ВИ и ДВИ оказалось более чувствительным, чем применение только T2-взвешенной последовательности [22, 23].

На довольно большой группе (242 пациента) была изучена роль ДВИ в визуализации локального рецидива на томографе напряженностью магнитного поля 3 Тл. Было показано, что ДКУ по общей точности превосходит ДВИ, поскольку ДВИ более подвержены искажениям из-за хирургических клипс и фонового шума, чем изображения ДКУ, хотя встречаются ситуации, при которых данные контрастирования бывают сомнительными, а ДВИ приобретают первостепенное значение. Например, расширение перипростатического венозного сплетения может иногда имитировать контрастирование очага рецидива. В связи с этим в случаях, когда есть такая потенциальная ловушка, получение ДВИ обязательно для исключения присутствия аномальной ткани в зоне простатэктомии [24].

Мультипараметрическая МРТ после лучевой терапии.

В настоящее время возрастает потребность в методах визуализации, способных идентифицировать и локализовать рецидивирующий РПЖ, чтобы эффективно выполнять фокальные лечебные мероприятия с минимальными осложнениями. Поскольку точное местоположение рецидива опухоли в железе обычно неизвестно, лучевому воздействию подвергается весь орган. У пациентов с локальным рецидивом после лучевой терапии, если она проводится не сразу после выявления, среднее время развития отдаленных метастазов составляет 3 года [25].

В настоящее время МРТ рассматривается как наиболее достоверный метод обнаружения и локализации рецидивов РПЖ у пациентов с биохимической недостаточностью после лучевой терапии. Лучевая терапия приводит к уменьшению объема всей железы, семенных пузырьков, к диффузному снижению интенсивности сигнала на Т2-ВИ, «смазанности» зональной архитектоники простаты, истончению капсулы. Эти изменения обусловлены тем, что лучевая терапия индуцирует атрофию и фиброз. Воздействует лучевая терапия и на окружающие органы и ткани. В частности, на Т2-ВИ может отмечаться утолщение слизистой мочевого пузыря и/или периректальной фасции, увеличение интенсивности сигнала от тазовых мышц, жирового костного мозга. Только Т2-ВИ имеют ограниченную диагностическую точность (чувствительность – 26–44%, специфичность – 64–68%), поскольку рецидивирующая опухоль и нормальная окружающая паренхима обладают сопоставимо низкой интенсивностью сигнала. В такой ситуации на Т2-ВИ рак может быть выявлен только в том случае, если сигнал от него имеет значительно более низкую, чем окружающая паренхима, интенсивность или, наоборот, более высокую. Иногда фокальная область гипоинтенсивности на Т2-ВИ может представлять собой нежизнеспособную опухоль после воздействия терапии, а не рецидив рака. Повышают точность МРТ при выявлении локального рецидивирующего РПЖ после лучевого воздействия комплексное применение ДКУ, ДВИ и МРС [26–29].

Как это ни парадоксально, идентифицировать рецидивирующее заболевание с помощью ДКУ проще, чем выявить первичное поражение. После лучевой терапии рекуррентная ткань может быть распознана как гиперваскулярный гомогенный узел раннего контрастирования, тогда как в окружающей ткани простаты усиление является однородным и весьма отсроченным. Следовательно, ДКУ более надежна, чем Т2-ВИ, для обнаружения рецидивирующего РПЖ. Однако этот функциональный метод еще не стандартизирован. Разными исследователями использовались различные скорости введения контраста и различные временные разрешения (5–95 с), однако оптимальный компромисс между пространственным и временным разрешением остается неизвестным. Серьезным недостатком ДКУ является его низкая специфичность в изображении рецидива в центральной части железы. Области, демонстрирующие повышенную перфузию в центральной части простаты и представляющие ангиогенез при доброкачественной гипертрофии предстательной железы, могут приводить к ошибочной диагностике рецидивирующих опухолей. Динамическое контрастное усиление является полезным инструментом для мониторинга реакции на терапию, поскольку в неопластической ткани после лучевого воздействия снижается проницаемость стенок сосудов, что может быть оценено как качественно, так и количественно. Данное исследование следует проводить по крайней мере через 3 мес. после курса лечения, так как в ранний период после лучевой терапии отмечается увеличение перфузии из-за воспалительной реакции [25, 30–32].

В одной из работ [33] на 20 пациентах с подтвержденным биопсией локальным рецидивом после лучевой терапии показано, что точность контрастирования при обнаружении рецидива была выше по сравнению с таковой, полученной с использованием Т2-ВИ, и составила соответственно 95 и 90%. Следует отметить, что в вышеупомянутой работе использовались очень простые визуальные критерии для оценки результатов ДКУ с довольно низкими временными разрешениями (30–96 с). Это говорит о том, что обнаружение локальных рецидивов с использованием ДКУ простое и может быть выполнено на стандартных МР-томографах без специального программного обеспечения [3].

В работе [34] продемонстрировано, что применение МРС с определением отношения Cho/Cr имеет больший потенциал по сравнению с ПСА при наблюдении за пациентами после лучевой терапии, поскольку МРС может выявлять рецидив или остаточное заболевание до возникновения БХР.

Объединение методами статистики результатов нескольких исследований, посвященных оценке эффективности Т2-ВИ, ДКУ и МРС в визуализации локального рецидивного РПЖ после лучевой терапии, показало, что чувствительность и специфичность ДКУ в сочетании с МРС составляют 90%. Кроме того, сравнение данных МРТ до и после лучевой терапии позволило установить, что большинство рецидивов локализуется в месте первичных опухолей [20].

В ряде исследований оценивали информативность ДВИ после лучевой терапии. Увеличение значений индекса коэффициента диффузии отражает увеличение подвижности воды посредством клеточного лизиса и последующую потерю целостности мембраны или увеличение доли общей внеклеточной жидкости из-за уменьшения размера или количества клеток. Уменьшение значений ИКД свидетельствует о снижении свободного внеклеточного движения воды из-за увеличения общего размера или количества клеток. Значительная разница в значениях ИКД опухолевых и доброкачественных тканей перед лучевой терапией исчезает после лечения. Одно из возможных объяснений состоит в том, что после лучевой терапии в доброкачественных тканях могут развиваться гистологические изменения, такие как ацинарное искажение, атрофия, стромальный фиброз с образованием грануляционной ткани и воспалительное набухание клеток предстательной железы, которые могут приводить к снижению значений ИКД, тогда как для опухоли характерно его увеличение. Отношение сигнал/шум на ДВИ, полученных на аппаратах 1,5 Тл, низкое не только из-за короткого времени Т2 в тканях после фиброза, но и из-за того, что поверхностные катушки, используемые при этом, сами имеют низкое соотношение сигнал/шум для надежного количественного определения значений ИКД. Использование аппаратов с напряженностью 3 Тл может иметь в связи с этим некоторое преимущество по сравнению со стандартным магнитным полемом 1,5 Тл. Теоретически соотношение сигнал/шум на аппаратах 3 Тл вдвое больше, чем на 1,5 Тл, что приводит к улучшению пространственного, временного и спектрального разрешений. Низкое соотношение сигнал/шум при 1,5 Tл влияет на чувствительность при незначительных изменениях значений ИКД простаты. В целом погрешность измерения значений ИКД опухоли на томографах напряженностью 3 Тл может быть ниже, чем при 1,5 Тл [35–37].

В нескольких клинических исследованиях показано, что ДВИ, полученные на аппаратах 3 Тл, могут рассматриваться как возможный и воспроизводимый маркер визуализации и оценки ранних терапевтических изменений даже через 1 нед. после начала лучевой терапии. Установлено, что после эффективной лучевой терапии средние значения ИКД опухоли значительно увеличиваются, а доброкачественной ткани уменьшаются. Местный рецидив РПЖ имеет высокую интенсивность на нативных ДВИ и низкую на картах диффузии относительно окружающей здоровой ткани предстательной железы. Однако дифференциация может быть затруднена, так как такая же картина может иметь место при простатите, кровоизлиянии, аденоме простаты. Например, кровоизлияния после биопсии простаты снижают значения карт диффузии. В настоящее время нет единого мнения относительно оптимального значения b-фактора для обнаружения РПЖ. Более высокие значения обеспечивают лучшую контрастность между злокачественными новообразованиями и доброкачественными тканями и могут увеличивать чувствительность диффузии за счет уменьшения гиперинтенсивности тканей с длительным временем релаксации T2 (т.е. сигнал обусловлен Т2, не ограничением диффузии. Однако высокие значения b-фактора снижают соотношение сигнал/шум и могут уменьшать различия в интенсивности сигнала между раковыми и нормальными тканями [38–40].

Результаты вышеупомянутых исследований подтверждают, что ДВИ можно рассматривать как полезный функциональный метод для выявления и локализации рецидивов РПЖ у пациентов после лучевой терапии и определения целевой области для фокальной терапии. Диффузионно-взвешенные изображения также могут служить руководством для целенаправленной биопсии. С другой стороны, ДВИ малоинформативны при выявлении локальных рецидивов после имплантации радиоактивных зерен, поскольку вызываемые ими артефакты ограничивают диагностическую точность ДВИ [3].

В одной из работ [28] проанализированы результаты обследования 53 мужчин с БХР после лучевой терапии. Авторы считают, что в диагностике рецидива оптимальна комбинация Т2-ВИ и ДВИ, а ДКУ не повышает диагностической точности. Авторы попытались также оценить корреляцию между количественными параметрами МРТ (карта диффузии и ДКУ) и оценкой по шкале Глисона после лучевой терапии, однако связи получено не было. Исследователи предположили, что отсутствие связи между параметрами мпМРТ и агрессивностью частично может быть связано с используемым эталонным стандартом (только биопсия, а не патологоанатомические образцы) или малым размером выборки.

Комплексное использование Т2-ВИ, ДВИ и ДКУ повышает чувствительность в обнаружении локального рецидива после брахитерапии с высокой дозой. Авторы оригинальной работы [41] включили в исследование 16 мужчин со значениями ПСА в диапазоне 2,93–26,59 нг/мл. Для верификации диагноза использовалась 12-точечная биопсия. Комбинация всех трех методов показала чувствительность 77%, специфичность – 92%, ППЦ – 68%, ОПЦ – 95% и точность – 90%.

Сообщений о точности мпМРТ в выявлении рецидива после высокочастотной ультразвуковой абляции пока довольно мало. В исследовании [32] комплексно оценивалась информативность Т2-ВИ, ДКУ и ДВИ. В оценке локального прогрессирования РПЖ контрастирование было более чувствительным (80%), чем Т2-ВИ с ДВИ (63%), но ДКУ была менее специфичной (63%), чем Т2-ВИ с ДВИ (74%). В ряде работ сообщается, что МРТ с контрастированием после криохирургии может неадекватно отражать эффективность терапии, так как отсутствие контрастирования не всегда свидетельствует о полной гибели клеток [42].

Заключение. Согласно мнению некоторых исследователей [43], когда имеется биохимический рецидив (но при этом значения ПСА низкие, а его кинетика медленная) и исключены метастазы, терапия может проводиться без подтверждения визуальными методами, принимая во внимание, что существующие методы могут быть недостаточно чувствительными к обнаружению локального процесса небольшого объема. Однако против этого предположения свидетельствуют данные все большего числа исследований, которые показывают, что мпМРТ является весьма ценным инструментом для подтверждения диагноза локального рецидива РПЖ. Показаны возможности визуализации небольшого локального рецидива рака при значениях уровня ПСА от 0,2 до 1 нг/мл, когда ПЭТ/КТ малоинформативна. Кроме того, мпМРТ позволяет дифференцировать остаточную железистую здоровую ткань, рубцовую/фиброзную ткань, ткань грануляции и рецидив опухоли, а также оценить агрессивность рецидива. Более того, недавняя разработка гибридных ПЭТ/МРТ также, вероятнее всего, будет способствовать повышению диагностической точности при визуализации рецидивов РПЖ в простатическом ложе. Результаты мпМРТ могут быть использованы для прицельного увеличения дозы лучевой терапии. Точное обнаружение и локализация локального рецидива опухоли имеют первостепенное значение для нескольких целей прицельной биопсии (ТРУЗИ или МР), таких как выбор и планирование лечения, применение минимально инвазивных абляционных методов и, соответственно, уменьшение осложнений. Другим преимуществом мпМРТ является потенциал оценки распространения процесса (инвазия в семенные пузырьки, экстрапростатическую клетчатку), в том числе у пациентов с БХР после лучевой терапии. Для того чтобы свести к минимуму время сбора данных при мпМРТ, многие авторы считают, что комбинации Т2-ВИ и ДВИ может быть достаточно для обнаружения локального рецидива. Это предположение обосновано доказательствами того, что ДВИ и ДКУ сходны с точки зрения чувствительности и точности в визуализации очага как после лучевой терапии, так и после РПЭ. В связи с этим, поскольку для получения ДВИ не требуется много времени, нет необходимости в использовании внутривенного контрастного вещества и нет особых требований к последующей обработке, ДВИ – допустимая альтернатива ДКУ. Однако потребность в контрастировании может возникать при неоднозначных данных, а также после брахитерапии, поскольку ДВИ подвержены воздействию артефактов восприимчивости и искажению от радиоактивных зерен [18, 28]. Что касается МРС, то, несмотря на приемлемую точность, ее недостатками являются более длительное время сбора данных и потребность в дополнительном программном обеспечении, что приводит к увеличению затрат и снижению пропускной способности. Кроме того, проведение МРС после брахитерапии технически является сложной процедурой, так как многочисленные имплантированные металлические зерна влияют на локальную однородность магнитного поля, дают артефакты восприимчивости и уменьшают соотношение сигнал/шум, что ухудшает качество спектров. Из-за этого в рутинной практике МРС не является необходимой и не должна включаться в обычный протокол [3].

Таким образом, на сегодняшний день мпМРТ можно считать информативным методом визуализации для обнаружения локального рецидива РПЖ у пациентов с БХР после РПЭ и лучевой терапии.