Введение. Гибкая уретерореноскопия (УРС) становится одной из частых процедур в урологии за последние годы. Данному факту способствовало множество фактов, таких как маленький диаметр, высокая маневренность, высокое качество изображения [1]. Применение гольмиевого лазера при конкрементах мочеточника и почки и использование гибкого уретерореноскопа позволили расширить возможности при дроблении камней верхних мочевыводящих путей [2]. Гибкая уретерореноскопия на сегодняшний день – одна из первых линий выбора лечения конкрементов почки <2 см [3]. Основная проблема на пути распространения гибких уретерореноскопов в повседневную урологическую практику во всем мире – хрупкость эндоскопов и связанные с этим финансовые издержки, обусловленные техническим обслуживанием или закупкой нового инструмента [4]. Для рутинного выполнения гибкой УРС в клинической практике необходимо рассчитывать расходы на первоначальное приобретение и последующее обслуживание дорогостоящих эндоскопов. Применяемая плазменная стерилизация не всегда позволяет добиваться полной стерильности в рабочем канале инструмента, что может приводить к развитию инфекционно-воспалительных осложнений у пациента [5]. В данном контексте разработан новый класс одноразовых гибких уретерореноскопов, позволяющих избегать такие недостатки, как повторная стерилизация и покупка оборудования для стерилизации, затраты на ремонт. На рынке на сегодняшний день существует несколько гибких одноразовых уретерореноскопов от компаний Pusen, Boston Scientific, Lumenis и др. [6]. Мы представили наш клинический опыт применения многоразового и одноразовых уретерореноскопов.

Цель исследования: оценить возможности применения многоразового и одноразовых уретерореноскопов при конкрементах почек.

Материалы и методы. Ретроспективно оценены показатели 30 наблюдений выполнения ретроградной интраренальной хирургии (РИРХ) пациентам с мочекаменной болезнью (МКБ), выполненной гибким уретерореноскопом. Критерии включения: конкременты <2 см в диаметре, наличие клинических симптомов заболевания. В исследование не включались пациенты с острым пиелонефритом, наличием геморрагического синдрома. Пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли пациенты, которым РИРХ выполнялась многоразовым гибким уретерореноскопом (n=20), вторую группу составили пациенты, оперированные одноразовыми гибкими уретерореноскопами (n=10). Гибкая УРС проводилась с помощью многоразового гибкого уретерореноскопа Flex XC компании «Karl Storz» (Германия) размером 8,5 Сh, а также одноразовых гибких уретерореносокопов PU3022 компании «Pusen» (Китай) размером 9,2 Ch. Литотрипсия выполнена гольмиевым лазером Lumenis Pulse 100H (Israel, USA) фиброволокном 200 микрон.

Применение мочеточникового кожуха 9,5–13 Ch зависело от размера уретерореноскопа. При невозможности установки кожуха проводилось стентирование с последующей РИРХ через несколько дней. При применении уретероскопа PU3022 всем пациентам проводилось предстентирование ввиду применения кожуха размером 11/13 Ch. После установки мочеточникового кожуха до пиелоуретрального отдела мочеточника под рентгенологическим контролем гибкая оптика проводилась в чашечно-лоханочную си-стему и визуализировался конкремент. Литотрипсия проводилась в режиме с мощностью 0,4 Дж, частотой 20 Hz («дастинг») до мелкодисперсной фрагментации конкрементов. При образовании подвижных фрагментов 3–4 мм в диаметре последние эвакуировались наружу с помощью нитиноловой корзинки-экстрактора NGage «Cook Medical» (USA) размером 1,7 Ch. После литотрипсии проводилась контрольная пиелоскопия и пиелография. При необходимости по гидрофильной струне проводнику устанавливался JJ-стент ретроградно.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета программ Statistica v. 10 (StatSoft), Microsoft Excel («Microsoft corp.», 2010). Непрерывные переменные представлены в виде M±m (средняя±стандартная ошибка среднего). Для определения взаимосвязей был использован непараметрический критерий Спирмена. Результаты считали достоверными при р<0,05.

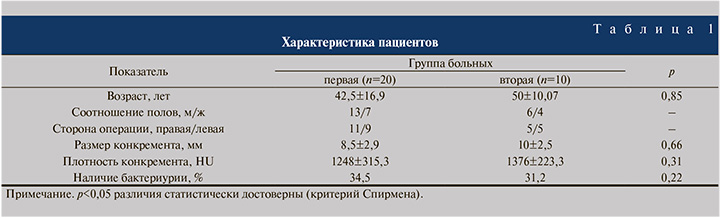

Результаты. Не выявлено статистически значимых различий ни в одном из изучаемых показателей (табл. 1). Пациенты были сопоставимыми по возрасту, размерам и плотности конкрементов. Отмечалось несколько большее количество мужчин в обеих группах, и незначительно чаще встречалась бактериурия в первой группе больных.

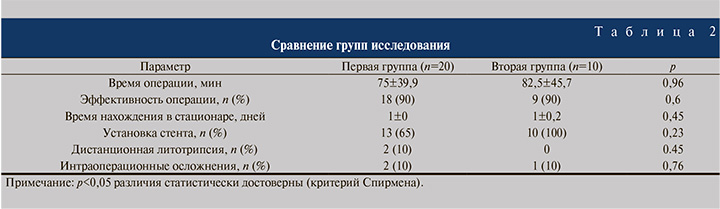

В первой группе пациентов отмечались следующие интраоперационные осложнения – у одного больного была миграция фрагмента конкремента и выраженное кровотечение у другого. Кровотечение и дальнейшая преждевременная остановка операции не потребовали суперселективной эмболизации, кровотечение купировалось консервативно. Во второй группе у одного больного также отмечалась миграция фрагмента конкремента, недоступная для литотрипсии. Повторного вмешательства не потребовалось ввиду самостоятельного отхождения вышеуказанного фрагмента конкремента. После литотрипсии пациентам второй группы устанавливался стент во всех случаях (табл. 2).

Дистанционная литотрипсия в связи с клинически значимыми фрагментами конкрементов проводилась в первой группе пациентов. Отмечались сопоставимые результаты эффективности литотрипсии в обеих группах, несмотря на более частое стентирование мочеточников у пациентов второй группы. В послеоперационном периоде в первой группе было два случая формирования «каменной дорожки», которые потребовали дополнительной дистанционной литотрипсии. Пиелонефрит отмечался у 5 (25%) пациентов, 1 (5%) потребовалась смена антибактериального препарата.

Во второй группе у 2 (20%) пациентов отмечались явления пиелонефрита, потребовавшие более длительного нахождения стента в мочеточнике. Количество дней в стационаре после операции во второй группе незначительно было выше, чем в первой группе, и статистически достоверной разницы по данному показателю выявлено не было.

Обсуждение. Целью любой эндоурологической операции при МКБ заключается полное освобождение почки от камней. Нужно ли удалять камни из почки или достаточно разрушить камень на мельчайшие фрагменты, которые самостоятельно отойдут в послеоперационном периоде? По этому поводу были разные взгляды, но в настоящее время доказано, что фрагменты можно не удалять [7]. Важно достичь хорошей фрагментации [8]. Применение стратегии «раздробить и уйти» («dust and go») применимо при крупных камнях почки [9]. Для извлечения конкрементов почки при гибкой УРС используются корзинки из нитинола размером менее 2 Ch с торцевым атравматичным концом (О-тип, tipless) [10].

В проведенном исследовании применение кожуха всем пациентам второй группы позволило добиться адекватной визуализации. Однако в одном наблюдении миграция фрагмента конкремента в нижнюю чашечку с острым углом отхожденния от лоханки не позволила интраоперационно эвакуировать последний. Даже с учетом того, что угол изгиба уретероскопа «Pusen» составляет 270/270 градусов, а толщина – 9,2Ch, в некоторых случаях, таких как острый угол отхождения чашечки, узкая и длинная шейка чашечки, данные характеристики оборудования не позволяют полностью удалять все фрагменты конкремента. Применение стентирования в данной группе пациентов после операции было в 100% случаев, в том числе и в данном наблюдении. Несмотря на то что стентирование показано пациентам с осложнениями во время операции, выбор в пользу рутинной установки стента сделан в связи более толстым используемым мочеточниковым кожухом, т.к. вероятность травмы мочеточника выше при использовании кожухов большего диаметра.

В первой группе пациентов применение мочеточниковых кожухов потребовалось 14 (70%) больных, которым после операции потребовалась установка стента 13 (65%). В связи с несколько меньшим диаметром уретероскопа возможность изгиба в полости чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) была выше у уретерореноскопа Karl Storz. При применении техники литотрипсии без мочеточникового кожуха литоэктракция не проводилась, и в двух наблюдениях потребовалась дополнительная дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛ) при формировании «каменной дорожки».

Наиболее безопасная литотрипсия в полости ЧЛС проводится при релокации конкремента в зону прямой видимости инструмента и отсутствии изгибов уретерореноскопа во время литотрипсии. Лазерное волокно при случайном вхождении обратно в канал инструмента может повредить как оптоволокно, так и саму почку. При повреждении слизистой ЧЛС возможно кровотечение, которое затруднит продолжение операции вследствие выраженного снижения визуализации и, как правило, не требует дополнительных вмешательств. Тампонада сгустком полости ЧЛС и последующее дренирование верхних мочевыводящих путей позволяют избегать развернутых оперативных пособий.

В нашем наблюдении кровотечения после остановки ирригации и прекращения операции купировались самостоятельно, но потребовалась установка стента в послеоперационном периоде.

Одним из недостатков многоразового использования гибкого уретерореноскопа является хрупкость инструмента. В наших исследованиях потребовался ремонт инструмента через 12 выполненных манипуляций. Несмотря на данный недостаток, цена РИРХ, выполненной с помощью одноразового инструмента, остается выше, чем при использовании многоразового инструмента, несмотря на затраты, связанные с закупкой оборудования для стерилизации.

Заключение. Сравнивая результаты применения гибких уретерореноскопов многоразового и одноразового использования при аналогичных клинических результатах, остается дискутабельным вопрос стоимости операции. Применение инструментов меньшего размера, использование новой цифровой визуализации, мобильность устройств с применением отдельных мониторов позволяют выполнять различные вмешательства одновременно двумя хирургами, добиваться наибольшей фрагментации или эвакуации фрагментов конкрементов с хорошей визуализацией, а также использовать методы бездренажной литотрипсии («tubless»). Эти преимущества одноразового уретерореноскопа имеет смысл учитывать при выборе инструмента для литотрипсиии.