Первичные гипероксалурии (ПГ) – группа наследственных метаболических заболеваний, основным проявлением которых является формирование камней в мочевыделительной системе. В основе этиологии ПГ лежит нарушение функции генов, участвующих в метаболизме оксалатов. Для каждого типа ПГ описано нарушение функции конкретного гена, например, мутации гена AGXT приводят к развитию ПГ 1-го типа. Эта форма гипероксалурии – одна из самых тяжелых форм с ранней манифестацией и быстрым развитием оксалоза, а также терминальной стадии хронической болезни почек (ХБП), часто до десятилетнего возраста [1]. Похожую клиническую картину имеет ПГ 2-го типа, вызванная мутациями в гене GRHPR. Наиболее легкая форма, ПГ 3-го типа, встречается очень редко и в основном проявляется нефролитиазом, не приводящим к развитию терминальной стадии ХБП. Причиной развития данной формы служат мутации в гене HOGA1. В основном экспрессия генов AGXT, GRHPR и HOGA1 происходит в печени. Поскольку каждый фермент, синтезируемый перечисленными генами, участвует в определенной реакции метаболического пути глиоксилата, это обусловливает клиническую гетерогенность гипероксалурий, а следовательно, различные подходы к лечению этого заболевания. Сложность дифференциальной диагностики ПГ требует разработки новых методов диагностики, а знание молекулярных основ заболевания позволяет сформировать этиологически и патогенетически обоснованные подходы к лечению ПГ.

Подходы к диагностике. При установлении пациенту диагноза ПГ необходимо исключить вторичную гипероксалурию, связанную с воздействием различных внешнесредовых факторов.

В норме большая часть оксалатов поступает в организм, всасываясь из кишечника, поэтому вторичная гипероксалурия может наблюдаться при повышенном употреблении оксалатов с продуктами питания, при нарушении всасывания жиров в кишечнике (кишечная оксалурия), а также при диете с низким содержанием кальция или при приеме больших доз витамина С. При воспалительных заболеваниях кишечника, перенесенных резекциях желудка и тонкой кишки происходит увеличение всасывания оксалатов и как следствие – повышение их экскреции с мочой. Вторичная гипероксалурия может возникать у недоношенных детей с очень низкой массой при рождении и у пациентов, находящихся на парентеральном питании [2]. Кроме этого гипероксалурия может быть вызвана отравлением этиленгликолем – предшественником оксалата. Первичную гипероксалурию необходимо исключать в случае развития мочекаменной болезни у грудных детей, а также у пациентов с рецидивирующим нефрокальцинозом и ранним развитием терминальной стадии ХБП, наличием нефрокальциноза в семейном анамнезе.

Лабораторно-инструментальные методы диагностики. При подозрении на ПГ прежде всего необходимо определить уровень креатинина, оксалата и гликолята в суточной моче. В зависимости от диетической нагрузки ежедневная экскреция оксалата в моче у здоровых людей не превышает 45 мг/1,73 м2 в сутки (500 мкмоль/1,73 м2 в сутки), при этом средняя экскреция оксалата у мужчин выше, чем у женщин. Концентрация оксалата более 45 мг/1,73 м2 в сутки (500 мкмоль/1,73 м2 в сутки) рассматривается как клиническая гипероксалурия (первичная или вторичная). При ПГ уровень оксалата в моче, как правило, превышает 90 мг/1,73 м2 в сутки (1000 мкмоль/1,73 м2) при скорости клубочковой фильтрации (СКФ) более 60 мл/мин/м2. Уровень оксалата в моче может быть ложно низким у пациентов с прогрессирующим снижением функции почек (СКФ ниже 30–60 мл/мин/1,73 м2).

В этих случаях в международной практике проводят исследование оксалатов и гликолята в плазме, что пока не доступно в широкой клинической практике в РФ, равно как и исследование экскреции гликолята и L-глицериновой кислоты, необходимых для проведения дифференциальной диагностики между ПГ 1-го и 2-го типов (при ПГ 1-го типа в моче повышено содержание гликолята, при ПГ 2-го типа – L-глицериновой кислоты). Сбор мочи у некоторых пациентов в течение 24 ч затруднен, особенно у детей. В таких случаях экскреция оксалатов может быть оценена по результатам измерения молярного соотношения оксалат/креатинин в разовых образцах мочи. Хотя нормативные значения для оксалата/креатинина варьируются в зависимости от возраста и метода анализа, обычно в качестве ориентиров при скрининге на гипероксалурию используют следующие показатели: в возрасте до 6 мес. менее 360 мкмоль/ммоль (260 мг/г), от 6 мес. до 2 лет – 174 (139 мг/г), от 2 до 5 лет – менее 101 (80 мг/г), от 5 до 14 лет – менее 82 (65 мг/г), у подростков старше 16 лет – менее 40 мкмоль/ммоль (32 мг/г) [3].

При снижении СКФ <60 мл/мин/ 1,73 м2 необходимо контролировать уровень оксалата в плазме крови. Уровень оксалатов в плазме крови увеличивается при СКФ <40 мл/мин/1,73 м2, при СКФ <20 мл/мин/ 1,73 м2 начинает развиваться системный оксалоз, т.е. происходит осаждение кристаллов оксалата в различных органах и тканях. Пациентам с подозрением на нефролитиаз необходимо проведение ультразвукового исследования почек. Больные с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 должны проходить регулярное обследование у офтальмолога, включающее осмотр глазного дна. Пациентам с СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 показано регулярное проведение ЭКГ и ЭхоКГ для определения функции сердца, проведение рентгенографии для выявления поражения костной ткани. С целью оценки уровня кальцификации пациентам с системным оксалозом целесообразно выполнение УЗИ и КТ внутренних органов [4].

Инвазивные методы диагностики. Биопсия. Нередки случаи, когда диагноз ПГ устанавливается только по результатам биопсии, например при нарушении функции трансплантированной почки или при развитии системного оксалоза. Биопсия печени не рекомендована пациентам с умеренной гипероксалурией [5].

Биохимические методы диагностики. Энзимодиагностика и газовая хроматография-масс-спектрометрия (GC-MS). При проведении биопсии печени возможно определение активности фермента аланин-глиоксилатаминотрансферазы (АГТ) иммуногистохимическим методом. В 2015 г. O. Clifford-Mobley et al. описали метод количественного определения метаболитов (всех типов ПГ): гликолята, глицерата, 4-гидрокси-2-оксоглутарата и 2,4-дигидрооксиглутарата в моче методом GC-MS. Поскольку при каждом типе ПГ наблюдается дефект определенного фермента, при установлении биохимического профиля, т е. количественного и качественного состава указанных метаболитов, становится возможным практически сразу определить конкретный тип заболевания [6].

Тандемная масс-спектрометрия (ТМС). L. Greed et al. предложили быстрый и высокоэффективный метод скрининга на ПГ 3-го типа. Они показали, что определение концентрации 4-гидроксиглутаминовой кислоты, предшественника 4-ОН-2-оксоглутарата, в моче с помощью ТМС служит эффективным методом скрининга пациентов, имеющих мочекаменную болезнь и сохранную функцию почек [7].

Молекулярно-генетическая диагностика. Наиболее информативным методом диагностики на сегодняшний день, бесспорно, остается молекулярно-генетический анализ. В связи с тем что ПГ 1-го типа является наиболее распространенной формой и составляет около 80% всех случаев ПГ, целесообразно в первую очередь проводить поиск мутаций гена AGXT.

В случае отсутствия мутаций в гене AGXT следующим этапом необходимо последовательное исследование генов GRHPR и HOGA1 соответственно.

По результатам генетических и биохимических исследований в 2009 г. была создана база данных мутаций, приводящих к ПГ – «Primary hyperoxaluria mutation database». Эта база содержит информацию обо всех известных патогенных вариантах последовательности генов ПГ [8].

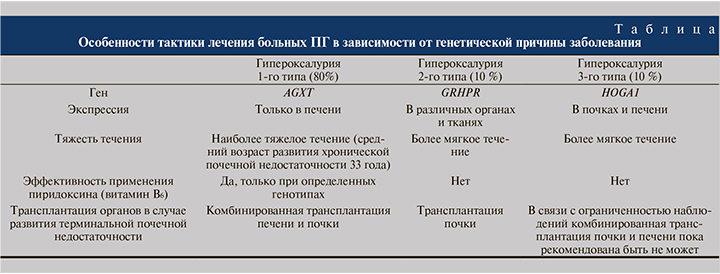

Лечение. Тактика лечения пациентов с любым типом ПГ существенно не различается и определяется симптомами заболевания, присутствующими у пациента, однако может иметь некоторые особенности, связанные с генотипом пациента (см. таблицу).

Консервативное (медикаментозное) лечение. На ранних стадиях лечение направлено на сохранение функции почек и предупреждение нефролитиаза. Для снижения кристаллизации оксалата кальция применяют ингибиторы кристаллизации, такие как цитрат калия, натрия или магния, которые к тому же снижают абсорбцию оксалата в кишечнике. Цитрат калия назначают из расчета 0,1–0,3 г/кг/сут, разделенных на 3–4 приема. При сохранении СКФ на удовлетворительном уровне также рекомендовано увеличение объема потребляемой жидкости более 3 л/м2/сут, равномерно распределенного, в том числе необходим прием и в ночное время. У маленьких детей часто бывает необходимым установление гастростомы для выполнения данной рекомендации.

На данный момент применение диеты с ограничением потребления продуктов, богатых оксалатами, считается спорным вопросом. Поскольку причина ПГ в эндогенном образовании оксалата, ограничение поступления этих продуктов в рационе не приводит к выраженному снижению экскреции оксалата с мочой. Однако некоторые специалисты рекомендуют снизить прием продуктов, богатых оксалатом, таких как темный шоколад, клубника, шпинат, ревень и чай. Не рекомендуется ограничивать потребление кальция, в связи с тем что возрастает абсорбция оксалата в кишечнике. Рекомендуется избегать чрезмерного употребления витамина С, а взрослым – и витамина D, особенно пациентам, находящимся на диализе.

Лечение пиридоксином (витамин B6). Пиридоксин – одна из форм витамина В6, способная выступать в качестве кофактора для фермента АГТ, поврежденного при ПГ 1-го типа. Применение пиридоксина эффективно снижает уровень экскреции оксалата с мочой (в среднем на 30%) у пациентов с сохранной функцией почек и определенным генотипом. Мутации гена AGXT с доказанным ответом на лечение пиридоксином: c.508G>A (p.Gly170Arg), c.454T>A (p.Phe152Ile) и c.731T>C (p.Ile244Thr) [3]. Наиболее эффективен пиридоксин для пациентов, гомозиготных по мутации c.508G>A (p.Gly170Arg) гена AGXT. Показано, что при таком генотипе снижение уровня оксалатов в моче наблюдается даже при минимальной дозе витамина В6. Его назначают постоянно в начальной дозировке 5 мг/кг/день с максимальным увеличением до 20 мг/кг/день.

Лечение с использованием бактерии Oxalobacter formigenes. Oxalobacter formigenes (O. formigenes) – непатогенная грамотрицательная анаэробная бактерия, использующая оксалат в качестве субстрата для получения энергии. В ряде исследований показано, что колонизация O. formigenes снижает риск образования камней в почках за счет снижения абсорбции оксалата в кишечнике и экскреции оксалата с мочой [9]. В исследованиях на модельных мышах с ПГ 1-го типа показано, что введение O. formigenes повышало (более 42%) дистальную секрецию оксалата в кишечнике и значительно снижало (более 32,5%) экскрецию оксалатов с мочой [10]. К сожалению, по результатам нескольких рандомизированных плацебо-контролируемых двойных слепых исследований O. formigenes (пероральный препарат Oxabact® OC5 и OC3; OxTheraAB, Швеция) не показал существенных отличий от плацебо [11].

Заместительная почечная терапия. Диализ. При снижении СКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2 возникает необходимсоть в проведении заместительной почечной терапии, в некоторых случаях она может потребоваться и раньше. Исследования показали, что при гиперпродукции оксалата при ПГ гемодиализ и перитонеальный диализ неэффективны и не могут обеспечить полное удаление оксалата [12]. В результате у пациентов, находящихся на диализе, все равно будет развиваться системный оксалоз. В связи с этим диализ необходим пациентам, ожидающим комбинированной трансплантации печени и почек.

Хирургическое лечение. Комбинированная трансплантация печени и почек. Тактика в отношении трансплантации органов при ПГ во многом зависит от типа заболевания, так как каждый из генов, ответственных за ПГ, экспрессируется в различных тканях. В частности, известно, что ген AGXT (ПГ 1-го типа) преимущественно работает в печени, в то время как GRHPR (ПГ 2-го типа) экспрессируется в различных органах и тканях. Именно поэтому изолированная трансплантация почек при ПГ 1-го типа имеет плохой результат из-за продолжающейся экспрессии патологически измененного гена в ткани печени и как следствие – к дальнейшей экскреции и осаждению оксалата, плохой выживаемости трансплантата. Показано, что для таких пациентов самым эффективным методом лечения является комбинированная пересадка печени и почек. Пациенты с ПГ, перенесшие комбинированную трансплантацию, имеют лучшие показатели выживаемости по сравнению с пациентами, которым выполнена изолированная трансплантация почек (см. таблицу).

В настоящее время остается дискутабельным вопрос об одновременной или последовательной трансплантации печени и почки. Этот вопрос решается ситуационно в зависимости от состояния пациента и возможностей клиники, где проходит лечение [13]. Поскольку после проведенной трансплантации еще длительное время происходит резорбция депозитов оксалата кальция в органах и тканях, следует поддерживать достаточную гидратацию и использовать ингибиторы кристаллизации, такие как цитрат и магний; также хорошие результаты показало применение ортофосфата. В редких случаях требуются дополнительные сеансы диализа, особенно пациентам с выраженными проявлениями системного оксалоза, острым тубулярным некрозом или отсроченной функцией трансплантата. В последнее время рассматривается вопрос о превентивной трансплантации печени. Однако, к сожалению, данная операция целесообразна только пациентам с рано установленным диагнозом ПГ и сохранной функцией почек [4].

Клинический спектр ПГ включает рецидивирующий нефрокальциноз, инфекции мочевыводящих путей, хроническую болезнь почек, впоследствии приводящих к терминальной стадии почечной недостаточности и оксалозу. Основным патогенетическим звеном ПГ является повышенная экскреция оксалатов с мочой, обусловливающая повреждение почек и выявляемая довольно поздно.

В настоящее время уже разработан ряд принципов поддержания функции почек у пациентов с ПГ, но для их применения требуется более ранняя диагностика заболевания. Так, например, доказано, что при наличии в гене AGXT мутаций c.508G>A (p.Gly170Arg), c.454T>A (p.Phe152Ile) или c.731T>C (p.Ile244Thr) применение пиридоксина – кофактора аланинглиоксилатаминотрансферазы эффективно снижает уровень экскреции оксалата с мочой и позволяет поддерживать функцию почек. Однако при других мутациях гена AGXT консервативное лечение не предотвращает развития ХБП и оксалоза, методом выбора в данном случае может стать хирургическое лечение. Именно поэтому очень важна ранняя диагностика заболевания и проведение генотипирования пациентов.

Таким образом, знание особенностей клинических проявлений, ранняя диагностика и начало лечения до развития ХБП имеют важное прогностическое значение для пациентов не только с ПГ, но и с мочекаменной болезнью, вызванной другими причинами. Своевременное выявление точной генетической причины заболевания позволяет разрабатывать более эффективный персонализированный подход к профилактике и лечению данного заболевания у конкретного пациента и его родственников.