Введение. С момента появления перкутанной нефролитотомии (ПНЛ) идет непрерывная эволюция хирургической техники данной операции [1–4]. Ключевым условием успешной реализации ПНЛ является выполнение правильного доступа к собирательной системе почки [5]. Наиболее известными методиками реализации пункционного доступа через искомую чашечку остается техника триангуляции, иначе называемая «техника бычий глаз» [6]. Катетеризация мочеточника и ретроградное введение контрастного вещества рутинно используются для визуализации полостной системы почки, предотвращения миграции фрагментов камней в мочеточник, прежде всего – для дилатации чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) почки с целью облегчения последующей чрескожной пункции. С другой стороны, катетеризация мочеточника увеличивает общую продолжительность оперативного вмешательства и анестезии, в результате повышается риск осложнений [7], а также требует использования дополнительных материальных ресурсов. Повсеместное введение в рутинную медицинскую практику ультразвуковых методов контроля не обошло стороной ПНЛ и в настоящее время ультразвуковое (УЗ) наведение при пункции ЧЛС активно используется как самостоятельно, так и в комбинации с рентгеновским наведением [8, 9]. За последние 20 лет отмечается значительное увеличение количества методик перкутанного доступа с применением современных роботических технологий и дополнительных методов визуализации с применением ультразвукового контрастирования [10–14].

В литературе есть единичные публикации о результатах ПНЛ, в которых авторы сравнили эффективность чрескожного доступа в ЧЛС почки с применением ретроградной катетеризации и без применения катетеризации [15–18]. Продемонстрированы противоречивые данные в отношении продолжительности операции пациентам обеих групп. Оценка результатов ПНЛ не выявила статистически значимых различий между двумя группами в отношении показателя полного избавления от конкрементов (stone free rate). Кроме того, не было значительных различий с точки зрения продолжительности послеоперационного дренирования, периода госпитализации и необходимых повторных вмешательств, частоты осложнений, а также послеоперационного снижения уровня гемоглобина в обеих группах.

Очевидно, что бескатетеризационный доступ позволяет отказаться от целого этапа операции, осуществление которого способно удлинить продолжительность анестезии, а также требует использования дополнительных материальных ресурсов. Если для доступа с ретроградным контрастированием в литературе доступно описание нескольких методик пункции, то в доступных публикациях по выполнению ПНЛ без ретроградной катетеризации авторы не приводят технических аспектов осуществления доступа. В нашей статье мы предлагаем наш алгоритм пункции ЧЛС при ПНЛ без катетеризации мочеточника.

Цель исследования: разработать алгоритм создания перкутанного доступа в ЧЛС почки при выполнении мини-ПНЛ без катетеризации мочеточника и оценить эффективность такого алгоритма.

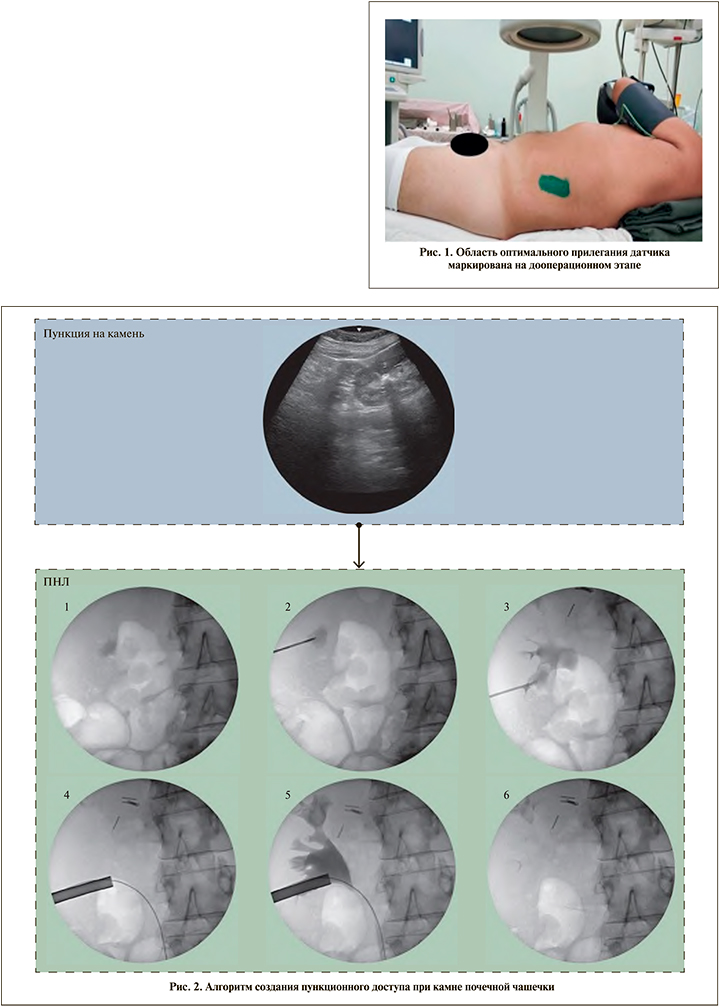

Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов лечения 82 пациентов с одиночными камнями в одной чашечке или в лоханке, которым выполнена мини-ПНЛ в отделении урологии ГКБ им. В. М. Буянова за период с 2017 по 2021 г. Перкутанный доступ осуществлялся по разработанной нами дорожной карте. Пункция осуществлялась под контролем УЗ-наведения и рентгеноскопии. При камне чашечки пунктировали содержащую конкремент чашечку, при этом эхографическим ориентиром служил сам камень (т.н. пункция на камень). У пациентов с камнем лоханки для доступа в собирательную систему мы использовали алгоритм, в котором каждый следующий шаг реализовывался при невозможности выполнить пункцию, использовав предыдущий шаг:

1. Инфузионная нагрузка в объеме 1000 мл физраствора за 30 мин до операции.

2. Интраоперационное внутривенное введение 60 мг фуросемида.

3. Пункция ЧЛС, при которой эхографическим ориентиром служит камень лоханки, последующее контрастирование полостной системы и коррекция пункционного доступа через подходящую для этого чашечку.

Для упрощения восприятия, разработки алгоритма и последующей статистической обработки материала мы по отдельности оценивали пациентов с камнями чашечек и камнями лоханок. Все операции были проведены двумя хирургами, каждый из которых имеет опыт выполнения более 150 чрескожных пункционных нефростомий под УЗ-контролем.

Критерии включения: пациенты с одиночными камнями почки средних и крупных размеров (10–40 мм).

Критерии исключения: пациенты с аномалиями мочевыделительной системы, единственной почкой, пересадкой почки в анамнезе, беременностью, коралловидными камнями, наличием нефростомического дренажа.

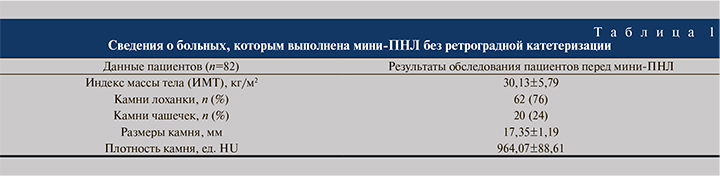

На дооперационном этапе учитывались следующие данные пациентов: индекс массы тела (ИМТ), локализация, размеры и плотность камня.

Данные пациентов приведены в табл. 1.

К исследуемым параметрам отнесены: эффективность предварительной инфузионной нагрузки, необходимость введения фуросемида, необходимость использования 3-го шага (пункции с ориентиром на камень лоханки), размеры дилатации чашечки на этапе пункции, кратность пункции ЧЛС почки, необходимость катетеризации, продолжительность операции. Послеоперационные осложнения регистрировались по модифицированной классификации Clavien–Dindo [19].

Анализ данных проводили с помощью статистических пакетов Statistica 10.0 для Windows. Нормальность распределения наблюдали с помощью критерия Шапиро–Уилка. Статистическую обработку данных проводили, используя непараметрический анализ для независимых переменных (U-тест Манна–Уитни), критерий Уилкоксона и парный критерий Стьюдента для внутригрупповых сравнений. Данные представлены в виде средних значений и стандартной ошибки среднего (Mean±SD).

Описание методики выполнения доступа в ЧЛС почки без катетеризации

Накануне операции с целью планирования будущего доступа выполнялось ультразвуковое исследование (УЗИ) почек для сопоставления с данными мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) мочевыделительной системы (МВС). При этом оценивали наличие дилатации планируемой к пункции чашечки, которая позволяла бы нам сформировать доступ в полостную систему почки, после чего на кожу пациента раствором бриллиантового зеленого наносили бы контур соприкосновения с конвексным датчиком (рис. 1). Во время операции действовали по разработанной нами дорожной карте пункционного доступа в ЧЛС почки при камне чашечки (рис. 2) и при камне лоханки (рис. 3).

Результаты. Всем 82 пациентам удалось выполнить пункционный доступ без необходимости катетеризировать мочеточник. 73 пациента достигли статуса «stone free». Оценка наших результатов выявила следующие данные: 49 (79%) из 62 пациентов с камнями лоханки для осуществления успешной пункции достаточно было дилатации пунктируемой чашечки 7,37±2,14 мм на фоне предварительной инфузионной нагрузки. 13 пациентам пришлось дополнительно вводить фуросемид 60 мг внутривенно, у 7 (11%) из них была достигнута дилатация чашечки, что позволило выполнить успешную пункцию ЧЛС и 6 (10%) пациентам пришлось выполнять пункцию с ориентиром на камень лоханки, контрастирование и дилатацию ЧЛС почки с последующей коррекций пункционного доступа через нужную чашечку. Пункция ЧЛС почки пациентов с камнем лоханки в 40% (n=25) наблюдений осуществлялась с первой попытки, у пациентов с камнями чашечек пункция ЧЛС с первой попытки реализовывалась в 85% (n=17) наблюдений. Средняя продолжительность операции составила 65,85±22,29 (от 25 до 125) мин.

Тяжесть осложнений ограничена 2-й степенью по шкале Clavien–Dindo и составила 6,1%. Сводные данные представлены в табл. 2, 3.

Обсуждение. Несмотря на усовершенствование техники операции и инструментария, хирургическое и анестезиологическое сообщество продолжают находиться в поиске способов снижения периоперационных осложнений, уменьшения послеоперационного койко-дня, которые связаны в том числе и с продолжительностью оперативного вмешательства [20]. Забегая вперед, скажем, что мы не увидели связи между продолжительностью операции и интраи послеоперационными осложнениями. Возможно, это связано с небольшим количеством пациентов, включенных в исследование. Продолжительность операции ПНЛ зависит от всех ее этапов: цистоскопии, катетеризации мочеточника, укладки больного, пункции ЧЛС почки, доступа в собирательную систему почки и интракорпоральной литотрипсии. Цистоскопия и катетеризация мочеточника при выполнении ПНЛ считаются обязательным этапом операции, необходимым для визуализации собирательной системы почки, предотвращения миграции фрагментов камней в мочеточник, самое главное – для расширения ЧЛС и последующего формирования доступа в полостную систему почки [21]. Фактором увеличения продолжительности операции на этом этапе и причиной неуспеха ретроградной катетеризации могут быть опухоли нижних мочевыводящих путей, вколоченные камни мочеточника, гиперплазия предстательной железы, стриктура уретры, заболевания опорно-двигательного аппарата [23]. Помимо этого ретроградная пиелография несет риск развития пиеловенозного рефлюкса [24].

На сегодняшний день нет никаких сомнений в преимуществе выполнения комбинированной пункции ЧЛС почки с помощью УЗ-аппарата и рентгеновского наведения. Такой подход обеспечивает снижение лучевой нагрузки, лучшую визуализацию собирательной системы почки и рентгеннегативных камней, а также визуализацию висцеральных органов. Данные преимущества помогают минимизировать геморрагические осложнения и снижать риск повреждений внутренних органов на этапе перкутанного доступа к ЧЛС [25, 26].

Минимизация доступа в полостную систему почки дает развитие такому направлению, как «fast-traсk», но при этом зачастую характеризуется увеличением продолжительности оперативного вмешательства из-за потребности в более мелкой фрагментации камня и длительного извлечения фрагментов [25].

Если продолжительность интракорпоральной литотрипсии напрямую коррелирует с диаметром нефроскопа и видом энергии, воздействующей на камень, то время, затраченное на первый этап операции (цистоскопия и катетеризация), остается практически неизменным и служит фактором увеличения продолжительности операции.

Нежелательно ретроградное проведение катетера в ЧЛС пациентам с раком мочевого пузыря. Поэтому конкременты верхних мочевыводящих путей (ВМП) таким больным удаляются в основном перкутанным доступом [26–28]. Нередки ситуации, когда необходимо дренировать ВМП путем выполнения чрескожной пункционной нефростомии (ЧПНС) при минимальной дилатации ЧЛС, а то и вовсе без расширения собирательной системы почки [29–32].

C. Yagci et al. опубликовали результаты ЧПНС c отсутствием дилатации ЧЛС почек под контролем УЗ-навигации у 22 пациентов с ятрогенными повреждениями мочеточника и перфорацией чашечек. Через 15 мин после внутривенного введения 40 мг фуросемида в 250 мл физиологического раствора отмечали дилатацию чашечки более 5 мм. При этом авторы отмечают, что состояние транзиторной дилатации ЧЛС (временнóе окно) длилось около 30 мин. Девятнадцати пациентам из 22 ЧПНС выполнена успешно и без осложнений. Трем пациентам не удалось визуализировать временное расширение ЧЛС почек из-за наличия ранее установленного внутреннего мочеточникового стента и имеющейся у этих больных перфорации чашечек [29].

Следует помнить, что применение фуросемида может вызывать редкие, но крайне нежелательные ототоксичные проявления: снижение слуха, вестибулярные и лабиринтные нарушения, необратимую глухоту. С еще большей вероятностью данные проявления могут возникать при сопутствующей терапии аминогликозидами, ванкомицином и другими препаратами, вызывающими ототоксический эффект. Помимо этого комбинация внутривенного введения контрастного вещества и фуросемида может провоцировать фуросемид-контрастиндуцированную нефропатию [29].

U. Patel et al. опубликовали свою технику и результаты выполнения ЧПНС под рентгенологическим контролем пациентам с недилятированной собирательной системой почек. Пятнадцати (26 почек) пациентам выполнена ЧПНС. У данных пациентов также была травма мочеточников либо ятрогенного генеза, либо вследствие онкологических заболеваний. Суть техники такова – всем пациентам внутривенно вводили 50 мл йодсодержащего контрастного вещества, затем после экскреции контрастного вещества (примерно через 5 мин) производили пункцию лоханки и выполняли пиелографию с двойным контрастированием (5–10 мл контрастного вещества и 5–10 мл воздуха или углекислого газа), чтобы визуализировать и дилятировать чашки для окончательной пункции. Введение воздуха или углекислого газа, по мнению авторов, задерживало эвакуацию контрастного вещества из ЧЛС в среднем на 13 мин (диапазон от 2 до 30 мин) по сравнению со средним временем задержки контрастного вещества менее 2 мин без введения воздуха [33]. Подобного рода методики следует применять с осторожностью и уверенностью в том, что пункционная игла находится в собирательной системе почек, иначе может развиться воздушная эмболия или локальный разрыв почки [30]. По результатам исследования авторам удалось выполнить пункцию ЧЛС почки с первой, второй или третьей попыток 15 пациентам (25 почек из 26). Осложнения возникли в двух случаях: макрогематурия и перфорация лоханки с верхней третью мочеточника. Макрогематурия была успешно купирована гемотрансфузией. Пациенту с перфорацией лоханки и верхней трети мочеточника через 6 нед. была выполнена реконструктивная операция. Случаев сепсиса и воздушной эмболии не отмечено.

Анализируя полученные результаты нашего исследования, можно сказать, что методика пункции ЧЛС почки по вышеописанной дорожной карте оказалась успешной в 100 % случаев. Ни у одного пациента в ходе оперативного вмешательства нам не пришлось прерываться на катетеризацию мочеточника. Временнóго окна для пациентов с камнем лоханки (n=62), созданоого предварительной инфузионной нагрузкой или фуросемидом, было достаточно для успешной технической реализации перкутанного доступа в 90% (n=56) случаев. Несмотря на то что с помощью УЗ-сканирования камень чашечки без труда удавалось идентифицировались, мы все равно проводили инфузионную нагрузку, так как при этом улучшается ультразвуковая визуализация камней и дифференцировка их от иных внутрипочечных структур [34]. Оценка воздействия инфузионной нагрузки на дилатацию ЧЛС почки производилась непосредственно на операционном столе. А когда нужная чашка не визуализировалась, внутривенно вводили фуросемид 60 мг. Мы не увидели связи между степенью дилатации ЧЛС и размером камня лоханки. Возможно, у пациентов с внутрипочечным строением лоханки можно увидеть связь между инфузионной нагрузкой и развитием более выраженной дилатации собирательной системы почки, но такой задачи в этом исследовании мы себе не ставили. Увеличение кратности попыток пункции бывает связано как с меньшей маневренностью струны в ЧЛС при незначительной дилатации, так и с тем, что основной задачей хирурга оставалась трансфорникальная пункция [35]. Трансфорникальную пункцию не всегда возможно получить без контрастирования собирательной системы. По этой причине сравнительно высокий процент повторных пункций в нашем исследовании объясняется не невозможностью попасть в ЧЛС по описанной методике, а необходимостью коррекции оси пункционного доступа после оценки анатомии ЧЛС на фоне контрастирования по игле. Осложнений геморрагического или воспалительного характера у тех пациентов, которым выполнен доступ с 3-й пункции или более, не получено. Также при дооперационной ультразвуковой оценке мы отметили наличие разного уровня дилатации пунктируемых чашечек в зависимости от положения пациента. В положении на спине чашечки имели больший размер по сравнению с тем, что регистрировалось у того же пациента в положении на животе. Мы не стали оценивать этот показатель, так как обратили на это внимание в середине нашего исследования.

Выводы. Основным и наиболее сложным этапом ПНЛ является выполнение правильного перкутанного доступа. Он требует от уролога понимания анатомии забрюшинного пространства, ЧЛС почек, вариантов ее строения, технических аспектов перкутанной хирургии, уверенного пользования ультразвуковой и рентгеновской навигацией. Считается, что установка чрескожной пункционной нефростомы пациентам с расширенной полостной системой почки считается успешной в 98% случаев [36]. В нашем исследовании мы продемонстрировали 100%ный успех перкутанного доступа при минимальном пороге расширения пунктируемой чашечки с незначительными осложнениями и высокими показателями клинического успеха всего вмешательства (89%). Согласно полученным данным, отказ от рутинной катетеризации мочеточника с использованием разработанного алгоритма доступа в ЧЛС позволил сократить время и инвазивность операции, сохранив высокие показатели эффективности. Также нельзя упускать из виду экономическую целесообразность, несмотря на то что объективная оценка этого параметра в настоящее время затруднена по ряду причин.

В заключение следует подчеркнуть, что важнейшим условием получения подобного результата является наличие у хирурга значительного опыта пункционных вмешательств под УЗ-контролем.