Введение. Основой принятия решений по метафилактике и лечению МКБ является химический состав мочевого камня. При всем многообразии химической структуры уролитов для них характерно наличие определенного комплекса составляющих минеральных компонентов: большинство камней мочевой системы представлено оксалатами, фосфатами и уратами с идентификацией в их составе в основной массе вевеллита, ведделлита, карбонатапатита, мочевой кислоты. В настоящее время при исследовании минерального компонента уролита как наиболее предпочтительные методы анализа позиционируются рентгенодифрактометрия и инфракрасная спектрометрия [1]. Качественный химический анализ мочевых камней не рекомендован для лабораторного использования в силу присущих ему недостатков, снижающих диагностическую информативность.

Однако, обсуждая проблему выбора методов диагностики химической структуры мочевых камней, следует принимать во внимание разную степень доступности медицинского обслуживания в регионах [1]. С этих позиций считаем целесообразным рассмотреть основные требования к задачам при проведении данного исследования:

1. Максимально полное изучение фазового, качественного и количественного состава образца может быть обеспечено применением современных диагностических анализаторов, дополненным стандартами дорогостоящих библиотек изучаемых спектров и сложной математической обработкой показателей. Естественно, данные высокоинформативные технологии используются, в первую очередь, для исследовательских целей.

Вместе с тем их широкое внедрение в практическое здравоохранение ограничивается весьма существенным фактором – высокими финансовыми затратами. Так, например, при приобретении анализатора для проведения инфракрасной спектрометрии срок его окупаемости в Республике Беларусь составит 24,3 года (согласно расчету в ценах на сегодняшний день).

2. С нашей точки зрения, эффективность использования в клинической практике метода определения химической структуры уролита должна соответствовать следующим требованиям:

- гарантировать надежное отнесение образца к одной из основных категорий уролитов (мочекислые, оксалатные, фосфатные, цистиновые и др.), достаточное для назначения метафилактики и лечения;

- позволять распознавать мочевые камни, встречающиеся при редких патологиях, и исключать по кристаллооптическим параметрам артефакты;

- обеспечивать простоту выполнения и доступность анализа в лечебно-профилактических учреждениях практического здравоохранения различного регионального уровня;

- быть малозатратной финансово.

Цель исследования: определение диагностической информативности разработанного метода качественного экспресс-анализа мочевого камня для оценки возможности его использования в медицинской практике при исследовании химической структуры уролита.

Материалы и методы. В Рекомендациях Европейской ассоциации урологов [1] представлена информация, характеризующая точность методов определения состава основных конкрементов для отдельных веществ. Данные основаны на сравнительной оценке результатов 44 кольцевых испытаний мочевых камней, проведенных в 100 лабораториях с использованием химических методов, инфракрасной спектрометрии и дифракции рентгеновских лучей [2, 3]. Согласно сделанным выводам, самым уязвимым для ошибок оказался жидкостной химический анализ как при исследовании бинарных смесей, так и при идентификации отдельных ионов, из которых можно вывести исходное вещество. Так, точность определения веществ (мочевая кислота, урат аммония, цистин, вевеллит, струвит, апатит) этим методом колеблется от 79,4 до 93,5% по сравнению с инфракрасной спектроскопией – 93,9–99,1%. Вместе с тем, с нашей точки зрения, при более низкой точности методов химического анализа его информативность, имея предел колебаний 79,4−93,5%, может рассматриваться с позиций практической медицины как достаточно высокая.

Исходя из необходимости разработки методики анализа химической структуры мочевого конкремента, диагностически достоверной и практически доступной для широкого использования в учреждениях практического здравоохранения, сотрудниками НИЛ БелМАПО под руководством проф. В. И. Вощула была сформирована и апробирована технология исследования химического состава уролита, основанная на комбинации ряда аналитических методов [4–6]: оптической макроскопии образцов камня, качественных химических реакциях, реакции переосаждения с образованием кристаллов, микрокристаллоскопии.

Для выполнения разработанного модифицированного метода качественного экспресс-анализа химического состава мочевых камней использовали следующий алгоритм.

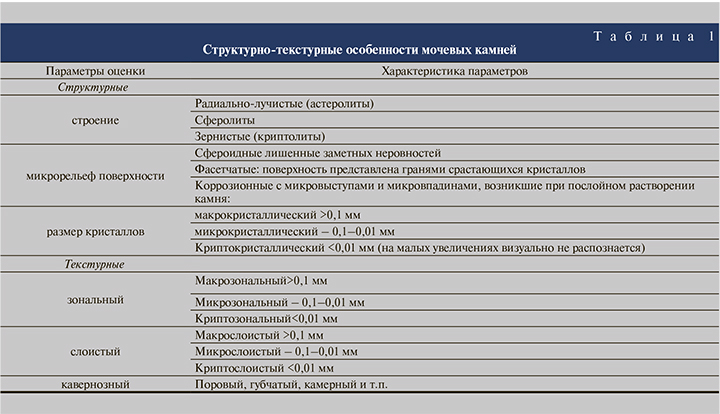

Этап I. Оптическая макроскопия мочевого камня (×100)

Определение структурно-текстурных особенностей мочевого камня представлено в табл. 1.

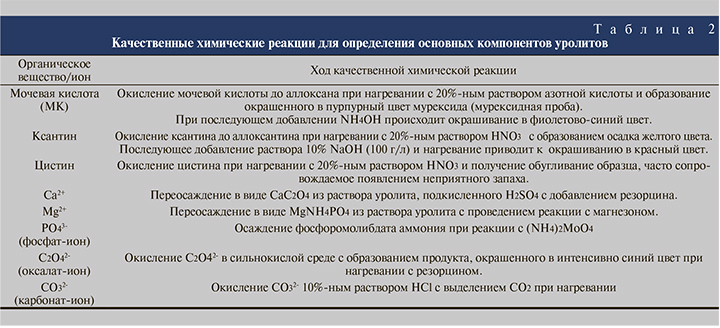

Этап II. Качественные химические реакции

Определение класса соединений для обнаружения основных компонентов уролита представлено в табл. 2.

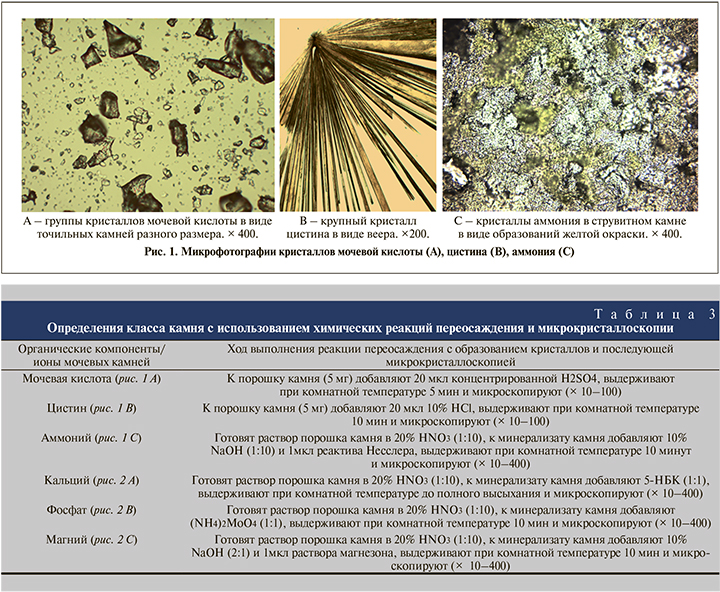

Этап III. Микрокристаллоскопия

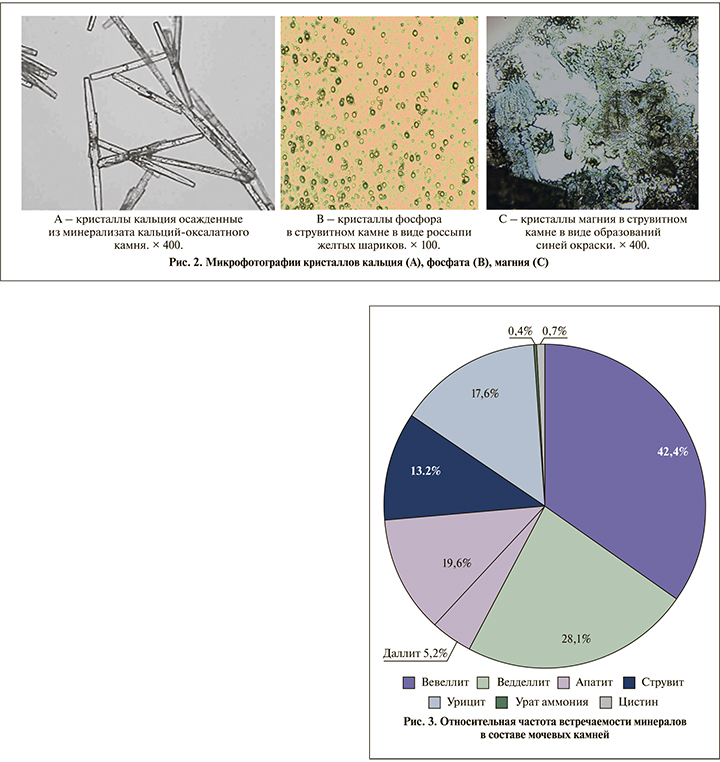

Подтверждение класса камня основано на использовании химических реакций переосаждения определяемых компонентов камня (табл. 3) с формированием кристаллов характерного строения, которые идентифицируют микрокристаллоскопически.

Отнесение анализируемых образцов к основным химическим типам мочевых камней осуществляли с использованием сформированной нами библиотеки микрофотографий органических и минеральных (ионных) компонентов мочевых камней известного состава, образцы которых представлены на рис. 1, 2.

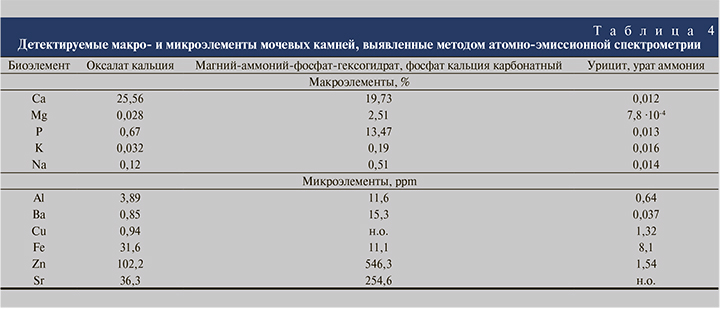

Результаты. Определение химического состава уролитов в коллекции мочевых камней (n=2960), представленной в «Базе данных пациентов с мочекаменной болезнью, проживающих на территории Республики Беларусь» (2006–2019), выполненное разработанным методом качественного экспресс-анализа, позволило идентифицировать следующие клинически наиболее значимые минеральные составляющие (рис. 3).

Установлены оксалатные минералы – вевеллит и ведделлит. Из группы фосфатных камней (апатит, карбонатный апатит, брушит, струвит, витлокит, ньюберит) предлагаемым методом классифицированы апатит, карбонатный апатит и струвит. Уратные камни представлены мочевой кислотой и уратом аммония. Из редко встречающихся конкрементов доказательно зарегистрирован цистин.

Доля образцов однофазных мочевых камней в анализируемой базе, представленных преимущественно вевеллитом, ведделлитом, фосфатными и уратными конкрементами, составила 29,4%. Полиминеральный состав имели 70,6% уролитов, классифицированных в ту или иную группу (оксалатные, уратные, фосфатные, струвитные) на основании преобладающего химического компонента (более 50% минеральной основы камня) и с учетом обнаружения других минералов не менее 10% от массы камня.

На долю мочевых камней с оксалатным компонентом пришлось 72,4%: монооксалаты определялись в 39,2% случаев; оксалатно-фосфатная ассоциации минералов составила 25,4% и оксалатно-уратная – 7,8%. Инфекционные уролиты включили струвит (2,4%), карбонатный апатит (5,2%), струвит+карбонатный апатит (5,1%), урат аммония (0,4%). Конкременты мочевой кислоты выявлены в 13,7% случаев. Из редко встречающихся мочевых камней определены цистиновые (0,7%) и ксантиновые (0,1%).

Проведенные исследования дополнены изучением химического состава мочевых камней (n=24), характеризующегося низким пределом обнаружения макро-, микро- и ультрамикроэлементов. Масс-спектрометрическое детектирование выполнено на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой (VISTA PRO, Varian, США).

В соответствии с результатами проведенного нами качественного экспресс-анализа минералогического состава уролиты были классифицированы в виде трех групп: оксалатные (оксалат кальция); фосфатные (магний-аммоний-фосфат-гексогидрат, фосфат кальция карбонатный); уратные (урицит, урат аммония). В табл. 4 представлена информация о спектрометрических элементных показателях (средние значения) в анализируемых группах мочевых камней.

Уровень кальция является наибольшим в кальциевых камнях (25,56% – оксалат кальция и 19,73% – фосфат кальция) при минимальном содержании (0,012%) в уратных. Магний преобладает, соответственно, в группе магний-аммоний-фосфатных камней (2,51%) при чрезвычайно низкой его концентрации в уратных образцах (7,8•10-4%). Процент фосфора является максимальным (13,47%) в группе уролитов, представленных фосфатными солями кальция и магния (при значениях 0,67% – оксалат кальция и 0,013% – уратные соли). Уровень калия и натрия составляет, соответственно, сотые и десятые доли процента (диапазон колебаний – 0,014–0,51%), распределяясь во всех образцах приблизительно равновелико.

Идентификация химических элементов, находящихся в очень низких концентрациях (части на миллион – ppm), показала долю содержания Al, Ba, Cu, Fe, Sr в исследуемых образцах в пределах от 0,037 до 254,6 ppm при наибольшем количестве в инфекционных камнях (магний-аммоний-фосфат-гексогидрат, фосфат кальция карбонатный) цинка – 546,3 ррm.

Обсуждение. Предложенный метод качественного экспресс-анализа химической структуры мочевого камня, согласно приведенным данным, может быть использован как достаточно информативный для диагностики в лабораториях, не оснащенных специальным химико-аналитическим оборудованием. По сравнению с используемым ранее традиционным качественным полумикроанализом данная модификация методики позволяет повышать чувствитель- ность и селективность при идентификации структурных минеральных компонентов мочевого камня.

Представленное распределение химических типов уролитов находится в соответствии с данными других аналогичных исследований [7–10]. Согласно последним, около 60–80% всех мочевых камней являются неорганическими соединениями кальция: кальций-оксалатными (ведделлит, вевеллит) и кальций-фосфатными (витлокит, брушит, апатит, гидроксиапатит). Камни, состоящие из мочевой кислоты и ее солей (урат натрия и урат аммония), встречаются в 7–15% случаев. Фосфатные конкременты (магний-аммоний-фосфат-гексогидрат, фосфат кальция карбонатный) составляют 7–10% от всех мочевых камней и часто сочетаются с инфекцией. Наиболее редкими (1–3% случаев) являются белковые (например, цистиновые) камни.

На сегодняшний день неизученным, но представляющим особый научный и практический интерес является исследование уровня содержания в мочевых камнях макро-, микро- и ультрамикроэлементов с низким пределом обнаружения. Высокоточным чувствительным методом их определения, согласно исследованиям в этой области [11], является использованное нами масс-спектрометрическое детектирование. По данным литературы [8, 12], в уролитах обнаружено около 40 биоэлементов: макроэлементы (кальций, магний, фосфор, натрий) и микроэлементы (часто — кремний, железо, молибден, цирконий; достаточно часто — свинец, медь, титан, цинк, стронций; редко – калий, марганец, галлий, бериллий, серебро). Их количественное содержание разнится в зависимости от принадлежности к химическому типу уролитиаза – оксалатому, уратному, фосфатному [12]. Данный факт подтверждают проведенные нами исследования. Сравнительная количественная оценка уровня макроэлементов (Са, Mg, Р) констатировала высокое содержание кальция в кальциевых камнях; наибольшие значения магния и фосфора в группе магний-аммоний-фосфатных камней. В уратных образцах, соответственно, выявлена чрезвычайно низкая (сотые доли процента) концентрация кальция (0,012%); фосфора (0,013%) и магния (7,8•10-4%). Таким образом, в зависимости от химического типа уролита имеет место дифференцированное изменение доли в нем кальция, магния и фосфора, определяющих химическое структурирование литогенного синдрома.

Заключение. Разработанный нами качественный экспресс-анализ химической структуры мочевых камней, основанный на комбинации ряда аналитических методов исследования (оптическая макроскопия образца камня, качественные химические реакции, реакции переосаждения с образованием кристаллов и последующей их микрокристаллоскопией), является достаточно информативным в диагностике основных химических типов уролитов у пациентов с МКБ. С учетом практической доступности выполнения и низких финансовых затрат предлагаемый метод может быть рекомендован к широкому применению в лечебно-профилактических учреждениях любого регионального уровня.

Дополнительно проведенная количественная оценка содержания в мочевых камнях макро-, микро- и ультрамикроэлементов с низким пределом обнаружения методом атомно-эмиссионной спектрометрии расширяет потенциал специфической метаболической диагностики мочекаменной болезни.