Введение. В лечении эректильной дисфункции (ЭД) в зависимости от этиологии и степени тяжести заболевания используют различные консервативные и хирургические методы, а также их сочетания [1, 2]. Для выбора оптимальной тактики ведения пациента необходимо иметь объективные параметры эректильной функции (ЭФ) [1, 3–5]. Только имея объективные количественные показатели, можно адекватно контролировать ход лечения, выбирать эффективную тактику и своевременно ее корректировать. В связи с этим важной задачей является максимальная объективизация параметров ЭФ пациента.

В оценке ЭФ используют субъективные и инструментальные методы. К субъективным в первую очередь относится оценка ЭФ самим пациентом, для чего проводится анкетирование по шкале МИЭФ-5 или МИЭФ-15 [2–4]. Более объективным методом является оценка жесткости полового члена (ПЧ) во время фармакологической пробы (например, с простагландином Е1) [2–4]. В то же время пальпаторная оценка жесткости по шкале I. Goldstein является субъективной оценкой врача, проводящего исследование [2, 6]. Существуют приборы для инструментальной определения жесткости, но их применение в широкой практике ограниченно, единых стандартов не разработано [5, 7]. Ранее при изучении влияния тренировок мышц промежности на показатели кровотока в кавернозных артериях (КА) при фармакодопплерографии (ФДГ) нами установлена связь жесткости с параметрами кровотока [8]. Также известно, что параметры пенильного кровотока в фазе полной эрекции непосредственно связаны с внутрикавернозным давлением (ВКД) и, следовательно, с жесткостью ПЧ [2, 9–11]. В настоящее время измерять параметры кровотока можно с высокой точностью.

Цель исследования: изучить взаимосвязь показателей кровотока в кавернозных артериях с параметрами жесткости полового члена.

Материалы и методы. В исследование были включены 54 мужчины, здоровые и с жалобами на ЭД различной степени тяжести, в возрасте от 18 до 74 лет (средний возраст – 43,0±2,2 года). Обследованным проводили ФДГ с интракавернозным введением 10 мкг Алпростадила (простагландин Е1). Некоторым пациентам проводили повторные процедуры ФДГ с интервалом в 3 мес. В общей сложности проанализировано 81 исследование ФДГ.

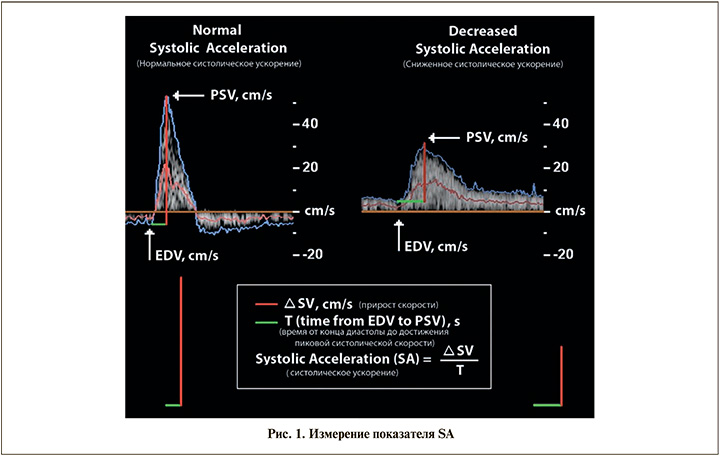

Для исследования кровообращения ПЧ во время ФДГ использовали ультразвуковой сканер EPIC 7 (Philips, Нидерланды). Измерение кровотока проводили в обеих КА в фазе полной эрекции. Измеряли пиковую систолическую скорость (PSV); конечную диастолическую скорость (EDV), которую использовали для промежуточных расчетов; ускорение систолической скорости (SA, рис. 1); рассчитывали индекс сопротивления кровотоку (резистивный индекс – RI), который вычисляли по формуле:

(PSV – EDV)/PSV.

Для каждого пациента вычисляли средние значения показателей по двум КА.

Критериями фазы полной эрекции являлись исчезновение в КА антеградного (положительного) диастолического кровотока, появление ретроградного (отрицательного) диастолического кровотока, достижение максимального значения RI [8]. При сохранении антеградного диастолического кровотока более 15 мин после введения препарата инструментальные измерения проводили после достижения максимальной клинической жесткости по шкале I. Goldstein [6]. Измерения параметров кровотока проводили в среднем через 958±60 с после инъекции Алпростадила.

В фазе полной эрекции выполняли пальпаторное определение поверхностной жесткости по шкале I. Goldstein и инструментальные измерения жесткости. Поверхностную жесткость ПЧ оценивали с помощью серийного магнитодинамического индикатора давления ИГД-03 (АО «ГРПЗ», Россия) (рис. 2) [7]. Количественные показания прибора оценивали в относительных единицах (отн. ед.). Измерения проводили на дорсальной и вентральной поверхностях обоих кавернозных тел в проксимальной, средней и дистальной частях, в общей сложности в 12 точках, по которым вычисляли средний показатель. В вялом состоянии этот показатель составляет 10–15 отн. ед. [7]. Согласно результатам наших ранее проведенных обследований пациентов с нормальной ЭФ, при максимальной ригидности этот показатель достигает 40–50 отн. ед. [7].

Для измерения продольной жесткости использовали прибор Digital Inflection Regidometr (DIR-H501, Uroan 21, (Electromedicina, Испания) (рис. 3). Измеряли усилие (в граммах), которое нужно приложить к головке полового члена, чтобы получить его изгиб по продольной оси. По результатам других наших исследований, в норме оно составляет не менее 800 г [5].

Хранение данных и статистическую обработку осущест-вляли с использованием пакета компьютерных программ Microsoft Access 2003, Microsoft Excel 2003. Анализируемые величины по группам представлены в виде M±m, где M – среднее значение, m – ошибка среднего. Достоверность различий определяли с помощью по t-критерию Стьюдента [12]. Различия считали статистически значимыми при значении p<0,05. Для оценки корреляции показателей использовали коэффициент корреляции Пирсона [12].

Результаты. На основе данных 81 исследования ФДГ была изучена корреляция показателей жесткости попарно между каждым из методов, основанных на разных принципах измерения. Было выявлено, что коэффициент корреляции между пальпаторной оценкой по I. Goldstein и поверхностной жесткостью, измеренной магнитным индикатором давления, составил 0,901; между пальпаторной оценкой и продольной жесткостью – 0,837, между поверхностной и продольной жесткостями – 0,826. Таким образом, между всеми методами получена сильная корреляционная связь. Это свидетельствует о том, что на результаты каждого из методов можно ориентироваться при сопоставлении с параметрами гемодинамики.

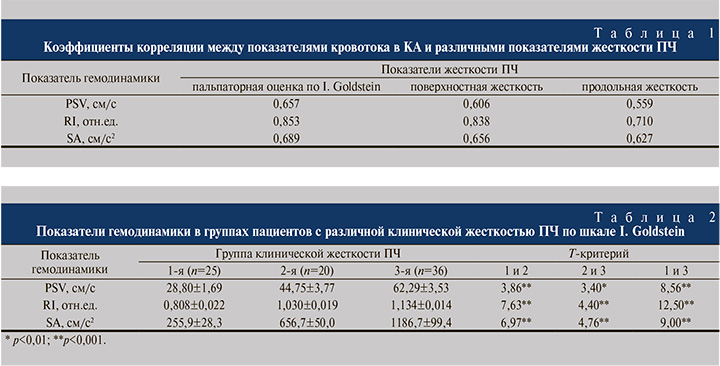

Для оценки корреляции между показателями кровотока и жесткостью ПЧ рассчитывали коэффициент корреляции по отдельности между каждым из показателей кровотока в КА и каждым показателем жесткости ПЧ.

Как видно из табл. 1, из представленных параметров кровотока, RI и SA имеют наиболее сильную корреляционную связь с жесткостью ПЧ, измеренную всеми тремя способами. В свою очередь из всех методов измерения жесткости наиболее сильно коррелирует с показателями кровотока пальпаторная оценка жесткости, которая представляет собой комплексную, хотя и субъективную, оценку врачом. В связи с этим для дальнейшего изучения взаимосвязи жесткости ПЧ и параметров кровотока в КА на основании этого показателя пациенты были разделены на группы. В 1-ю группу включили 25 исследований пациентов с жесткостью 1–2-й степеней (выраженная ЭД либо полное отсутствие эрекции), во 2-ю – 20 исследований с жесткостью 3-й степени и в 3-ю – 36 исследований с 4-й степенью. Показатели кровотока в КА в этих группах представлены в табл. 2.

Как видно их представленных в табл. 2 данных, показатели между группами различались с высокой степенью статистической значимости. Это доказывает, что для классификации пациентов по уровню жесткости ПЧ необязательно измерять непосредственно саму жесткость. Достаточно получить количественные показатели кровотока в КА. Обращает внимание, что пациенты 1-й группы в наибольшей степени отличались от других групп по показателю RI. В то же время различие по этому показателю между пациентами 2-й и 3-й групп было, во-первых, менее значительным, во-вторых, в большей степени проявилось по показателю SA. Исходя из этого, можно предположить, что при значениях RI, близких к 1,0 (когда ВКД становится выше диастолического давления и EDV близка к нулю), жесткость ПЧ в большей степени определяется показателем SA. То есть при достаточно высокой жесткости ПЧ именно SA является наиболее надежным гемодинамическим параметром, позволяющим косвенно количественно оценивать жесткость ПЧ.

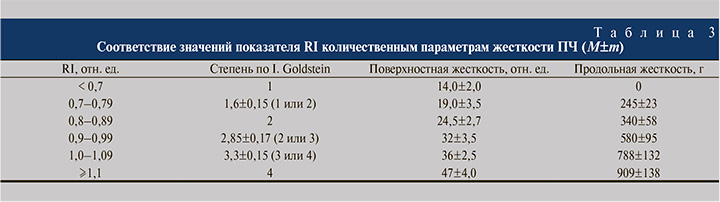

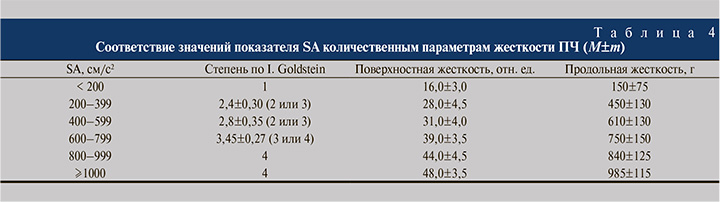

Таким образом, наиболее информативными показателями кровотока для оценки жесткости ПЧ были RI и SA. Для практического использования этих показателей была составлена шкала соответствия их значений со значениями жесткости, полученными всеми тремя методами (табл. 3, 4).

Полученные результаты показывают, что, ориентируясь одновременно на значения этих показателей кровотока в КА, можно оценивать жесткость ПЧ с высокой точностью, не полагаясь на субъективную тактильную оценку исследователя (по I. Goldstein). Также можно получить конкретное представление о диапазоне возможных инструментальных значений, даже не имея соответствующих приборов. Естественно, полученная шкала может и должна в дальнейшем уточняться по мере увеличения проведенных сопоставлений (возможно машинное обучение). Этот принцип актуален и при сопоставлении с показателями жесткости, полученными другими методами и приборами. Тем не менее уже сейчас полученные результаты можно использовать на практике.

Обсуждение. Жесткость ПЧ во многом обусловлена ВКД. Очевидно, что жесткость определяется и другими факторами: состоянием тканей каверн, оболочек ПЧ, мышц промежности. Однако во время эрекции изменение ВКД приводит к изменению жесткости. В фазе полной эрекции при нормальном срабатывании венооклюзионного механизма ВКД достигает уровня среднего системного давления, которое выше диастолического артериального давления (ДАД) [2, 9, 11]. Это обусловливает ретроградный кровоток в диастолу в КА, т.е. обратный кровоток, направленный от головки к проксимальной части органа. При этом, чем выше ВКД по сравнению с ДАД, тем выше скорость ретроградного кровотока. При ретроградном кровотоке, исходя из формулы вычисления показателя RI, его значения начинают превышать единицу, так как скорость ретроградного кровотока и, следовательно, EDV имеет отрицательное значение. Чем выше ВКД по сравнению с ДАД, тем выше скорость ретроградного кровотока, тем больше значения RI. При недостаточности веноокклюзионного механизма ВКД ниже ДАД, что обусловливает антеградный диастолический кровоток – от основания ПЧ к головке. Величина EDV при этом положительная, и значения RI ниже единицы. Этим объясняется зависимость показателя RI от ВКД и жесткости ПЧ.

Обратный ток крови в диастолу от дистальной к проксимальной части ПЧ создает в дистальном отделе КА более низкое давление перед систолой и в результате – больший, чем в покое, градиент давления в систолу между проксимальным и дистальным отделами КА. Чем выше ВКД, тем выше скорость ретроградного кровотока и тем выше градиент давления и выше PSV и SA. Последний показатель в отличие от PSV отражает скорость систолического нарастания давления в артериях [13]. В фазе полной эрекции КА непосредственно связаны с кавернами, поэтому PSV отражает скорость изменения ВКД, а следовательно, и динамику жесткости органа. Этим может объясняться его высокая информативность в оценке жесткости ПЧ.

Выводы

1. В фазе полной эрекции при ФДГ наибольшую корреляционную связь с параметрами жесткости ПЧ имеют показатели кровотока: RI (коэффициент от 0,71 до 0,85) и SA (коэффициент от 0,63 до 0,69). Показатель PSV для косвенной оценки жесткости ПЧ менее информативен.

2. При нормальной или незначительно сниженной ЭФ (при значениях RI, близких к 1,0), более информативным в оценке жесткости ПЧ является показатель SA.

3. Комбинированное использование показателей кровотока RI и SA позволяет получать диапазон возможных физических значений поверхностной и продольной жесткости ПЧ, не имея соответствующих приборов для прямого измерения, а также уточнять степень жесткости по I. Goldstein, корректируя субъективный фактор со стороны врача, проводящего пальпаторное исследование.

4. Использованные методы непосредственного определения жесткости ПЧ имеют между собой сильную корреляционную связь (коэффициент от 0,83 до 0,9) и являются надежными по отдельности.

5. Принцип сопоставления параметров пенильной гемодинамики и параметров жесткости ПЧ можно использовать для дальнейшего уточнения представленной шкалы оценки жесткости и формирования аналогичной шкалы относительно других методов непосредственного определения жесткости ПЧ.