Введение. На долю травм наружных половых органов у мужчин приходится 30–50% от общего количества повреждений органов мочевыводящих путей и репродуктивной системы. В половине случаев имеет место травматическое поражение полового члена [1–3]. В 80% случаев травмы происходят при воздействии травмирующего фактора на область полового члена или мошонки. Наиболее часто встречаются ушиб, перелом (разрыв белочной оболочки кавернозных тел), укус, травматический отрыв, а также огнестрельные, колото-резаные ранения и термические повреждения полового члена и органов мошонки [4, 5]. Для предотвращения развития дальнейших осложнений со стороны мочевыводящих путей и репродуктивных органов, которые в последующем могут быть причиной эректильной дисфункции, стриктуры уретры, бесплодия и др., необходимо экстренное хирургическое вмешательство [1, 4, 5].

Хотя физикальное обследование дает ценную информацию, оно может быть недостоверным вследствие отека мягких тканей и трудновыполнимым из-за боли в мошонке при пальпации, поэтому одним из ведущих методов диагностики является ультразвуковое исследование с допплерографией (УЗИ) [7]. В связи с этим УЗИ с допплеровским картированием является ключевым диагностическим инструментом для оценки травмы полового члена и органов мошонки и широко используется для оценки целостности тканей яичек и полового члена [8].

Цель исследования: изучить роль ультразвукового исследования с допплерографией при травмах органов мошонки и полового члена.

Материалы и методы. Проведен анализ результатов ультразвукового исследования с допплерографией органов мошонки и полового члена 32 пациентов с травмой наружных половых органов. Исследование проводилось на базе ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗ г. Москвы, ГБУЗ МО «Коломенская областная больница».

Среди пациентов в исследовании были представители разных возрастных групп: детский возраст (16–18 лет) – 7 (22%), молодой возраст (18–44 года) – 15 (46%), средний возраст (45–59 лет) – 10 (32%).

При оценке анамнеза в большинстве случаев травма была получена вследствие падения (велосипед, скейтборд, коньки и т.д.) у 34,7% пациентов и при выполнении производственной работы (работа на стройках, в мастерских и т.д.) – у 25,7% пациентов. Реже травма была обусловлена тупой травмой промежности у 12,2% пациентов, небольшой удельный вес пациентов травму получили во время полового акта или мастурбации – у 7,3% пациентов. У 20,1% пациентов при сборе анамнеза было отмечено сочетание нескольких механизмов – падение с высоты и тупая травма промежности, травматическое воздействие при спортивных занятиях (контактные виды спорта, дзюдо, каратэ, футбол и т.д.).

Для выполнения ультразвукового исследования с допплерографией применялся ультразвуковой сканер SONOACE 9900 PRIME с широкополосным линейным датчиком с частотой сканирования 5–12 МГц. Исследования проводились в В-режиме и в режиме цветного допплеровского картирования (ЦДК). Сканирование органов мошонки выполняли в продольной, поперечной, косопродольной, косопоперечной плоскостях, что позволило получить оптимальное изображение анализируемых структур. Начинали сканирование с поперечного с постепенным смещением датчика от дна мошонки каудально, оценивая мягкие ткани мошонки, яичко с гиперэхогенным средостением, придатки до мошоночной части семенного канатика. Анализировали следующие признаки: положение гонады в полости мошонки, ее объем, эхогенность, структуру яичка и придатка, толщину капсулы яичка, структуру средостения яичка, характер и объем выпота в серозной полости мошонки, мягкие ткани мошонки, наличие дополнительных образований. Определялись размеры органов мошонки. Длина и толщина гонады оценивались при продольном сканировании с визуализацией обоих полюсов яичка и средостения. Длинная ось гонады при сканировании располагалась параллельно плоскости датчика. При оценке объема яичка значение контралатерального интактного яичка расценивали как условную норму. При наличии дополнительных структур определяли их размеры, эхогенность, форму и расположение. Оценка кровотока определяли в режиме ЦДК. Сканирование семенного канатика выполняли в режиме серой шкалы в различных направлениях. Оценивались толщина семенного канатика, линейность составляющих его структур, извитость. Исследование начинали с мошоночной части семенного канатика, т.к. она наиболее легко визуализируема. УЗИ полового члена выполняли для оценки состояния пещеристых тел и мягких тканей полового члена. Также оценивалось наличие дополнительных образований (бляшки, кальцинаты) и оценивали кровоток с помощью режима ЦДК. Пациентам с травмами полового члена с повреждением уретры выполнено УЗИ мочевого пузыря и уретры с определением остаточной мочи.

Для статистического анализа полученные данные обрабатывались с использованием медицинских статистических методов и все результаты обобщались и заносились в электронные таблицы Microsoft Excel, а их статистическую обработку проводили с использованием программ Excel, Statistica 8.0. (StatSoft Inc., США).

Применялись следующие методы статистического анализа материала: описательную статистику параметрических значений; вычисление средних значений (М), средних квадратичных отклонений (ϭ), стандартную ошибку (m); описательную статистику непараметрических параметров – вычисление медиан и пропорций.

Исследование проведено без спонсорской поддержки.

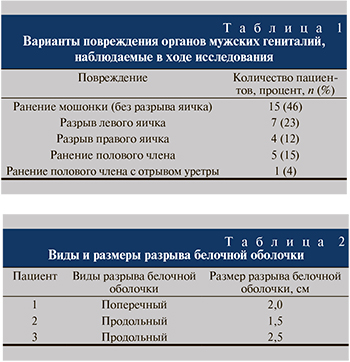

Результаты. Анализ полученных данных выявил различные ультрасонографические варианты повреждения полового члена и органов мошонки. У превалирующего большинства пациентов была зарегистрирована травма мошонки (без разрыва яичка) – у 15 (46%) пациентов, а у 11 (33%) пациентов была отмечена травма с разрывом яичка. Травма полового члена была диагностирована у 6 (19%) пациентов (табл. 1).

Кроме того, у 15 (46%) пациентов, входящих в исследование, выявлены ультросонографические признаки хронического посттравматического орхита: нечеткость рисунка паренхимы при нормальных очертаниях органа, гомогенно гиперэхоплотность, нарушение гемодинамики – обеднение кровотока, неоднородность структуры яичка. У 11 (35%) пациентов выявлены ультросонографические признаки разрыва белочной оболочки яичка (рис. 1).

У всех пациентов с разрывом белочной оболочки яичка зарегистрированы гематомы (рис. 2).

Характер травмы обусловливал вид и размер разрыва белочной оболочки. У двух пациентов были разрывы по медиальной поверхности, у одного пациента – по передней поверхности. Виды и размеры разрыва белочной оболочки представлены в табл. 2.

У 1 (4%) пациента диагностирована организовавшаяся гематома левого яичка. У 4 (17%) пациентов с травмами полового члена структурных изменений в органах мошонки не выявлено, выявлены узловые уплотнения (кальцинаты) в белочной оболочке полового члена.

Обсуждение. В различных литературных источниках подчеркивают, что лечение пациентов с травмами полового члена и органов мошонки зависит от точности диагностических критериев [6].

В современной литературе роль УЗИ с допплерографией органов мошонки и полового члена при травмах мужских гениталий мало изучена. Большинство авторов акцентируют место УЗИ с допплерографией при травмах наружных половых органов в целом, и мало работ, посвященных изучению роли УЗИ с допплерографией при травмах полового члена и мошонки в отдельности. Тяжесть и редкость данного вида травмы бесспорно диктуют необходимость госпитализации пациента в урологический стационар с оказанием полного объема профильной помощи, включающего прежде всего диагностические мероприятия с принятием решения о той или иной диагностической тактике, которая определяет вид ведения [4].

Отсроченное обследование пациентов с травмой наружных половых органов может приводить к различным негативным последствиям: атрофии яичка, бесплодию, орхэктомии и др., а раннее обследование и уточнение характера травмы и ее последствий профилактируют их развитие [8].

В нашем исследовании были изучены все возможные виды травматического повреждения наружных половых органов, что определило выполнить необходимый объем оперативного вмешательства, позволяющий сохранить травмированный орган.

Заключение. Ультразвуковое исследование с допплерографией является показательным методом диагностики травм органов мошонки и полового члена, обязательное выполнение которого позволяет определить и реализовать необходимый объем оперативного вмешательства, позволяющий сохранить травмированный орган.