Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) – одна из наиболее актуальных проблем современной онкологии. Согласно данным статистики, в последние годы наблюдается значительный рост заболеваемости РПЖ: каждый год число пациентов в мире, у которых впервые диагностируют РПЖ, увеличивается на 3% [1, 2]. В ряде стран Западной Европы и США РПЖ занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у мужчин. В мире ежегодно регистрируется более 600 тыс. новых случаев РПЖ.

В США выявляется более 230 тыс. больных РПЖ в год, при этом у 29 тыс. мужчин в год РПЖ служит непосредственной причиной смерти [1]. Согласно данным академика В. И. Чиссова, прирост заболеваемости РПЖ в Российской Федерации за 2000–2010 гг. составил 155%. При постадийном распределении доля пациентов с локализованными формами (I–II стадии) в структуре выявляемого РПЖ не превышает 45%, доля пациентов с метастатической формой (IV стадия) составляет 18,5% [3]. При этом 5-летняя выживаемость для I–II стадий составляет 100%, тогда как для РПЖ с отдаленными метастазами – только 34% [3].

Скрининг РПЖ в настоящее время основан преимущественно на результатах пальцевого ректального исследования (ПРИ), данных трансректального ультразвукового сканирования (ТРУЗИ), исследования уровня общего ПСА (оПСА) и соотношении свободного ПСА к общему (%свПСА). Положительные результаты ПРИ и ТРУЗИ в большинстве случаев указывают на местнораспространенную форму РПЖ и практически не помогают в выявлении локализованных форм РПЖ [4]. При этом положительная предсказательная ценность показателей оПСА и %свПСА в качестве скрининговых остается довольно низкой, особенно для мужчин с уровнем оПСА 4–10 нг/мл; обладая низкой специфичностью, его положительная предсказательная ценность в данных условиях составляет около 25% [5, 6]. Также следует отметить, что определение только уровня оПСА и %свПСА малоинформативно в плане оценки степени агрессивности РПЖ [7, 8].

Единственным методом диагностики РПЖ на сегодняшний день остается стандартная 12-точечная биопсия (ТБ) предстательной железы. Однако несовершенство скрининга приводит к массе ложноположительных результатов и, соответственно, становится причиной высокой частоты выполнения необязательных биопсий предстательной железы. По данным, полученным в ходе многоцентрового европейского рандомизированного исследования, число необязательных биопсий предстательной железы у мужчин с уровнем оПСА 4–10 нг/мл может достигать 75% [9].

В связи с этим проблема поиска более чувствительного и специфичного метода скрининга, определения более четких показаний к биопсии предстательной железы, а также совершенствования методики выполнения данной процедуры, что позволит значительно улучшать раннюю диагностику РПЖ и с большей определенностью выявлять пациентов с агрессивными формами РПЖ, остается весьма актуальной.

Наиболее перспективным, на наш взгляд, направлением, позволяющим найти решение данной проблемы, можно считать внедрение в рутинную практику пребиопсийной МРТ с определением PI-RADS Version 2-го критерия с последующим выполнением совмещенной МРТ-УЗИ прицельной биопсии (magnetic resonance imaging (MRI)-ultrasound fusion–targeted prostate biopsy) (МРТ-УЗПБ) предстательной железы [10, 11].

Цель исследования: сравнить результаты выполнения совмещенной МРТ-УЗИ прицельной биопсии со стандартной 12-точечной биопсией предстательной железы и исследовать взаимосвязь между результатами биопсии и данными пребиопсийной МРТ предстательной железы.

Материалы и методы. Исследование выполнено в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (2013). В исследование включены 380 мужчин в возрасте от 45 до 80 лет с уровнем оПСА от 4 до 10 нг/мл (по калибровке Hybritech) и отрицательным результатом ПРИ. Критериями исключения были наличие острого или обострение хронического простатита, инфекционно-воспалительных заболеваний мочевых путей, прием лекарственных препаратов, которые могут влиять на уровень оПСА на момент включения в исследование. После включения в исследование всем пациентам методом иммунохемилюминесцентного анализа (Beckman Coulter) определен уровень общего ПСА, свободного ПСА (свПСА), [-2]проПСА в крови, рассчитаны соотношение ПСА, свободного к общему ПСА, а также индекс здоровья простаты (Prostate Health Index) – ИЗП= ([-2]проПСА/свПСА)*√оПСА).

Все пациенты были поделены на три группы: 1-я группа – пациенты, которым в анамнезе не выполняли биопсию предстательной железы; 2-я группа – пациенты с первичной отрицательной биопсией предстательной железы; 3-я группа – пациенты с диагностированным РПЖ (Глисон-6). На первом этапе исследования всем пациентам была выполнена пребиопсийная мультипараметрическая МРТ предстательной железы. Данное исследование выполняли, используя МР-томограф с напряженностью магнитного поля 3Т и внешнюю катушку, включившую мультипланарные Т2-взвешенные изображения, аксиальные диффузионно-взвешенные изображения с использованием значения b-фактора 50 и 1400 s/mm2 с построением ИКД-карт и динамическое контрастно усиленное изображение после внутривенного введения хилата гадолиния. Изменения, выявленные на МРТ, оценены с учетом критерия PI-RADS Version-2, балл подозрительности МРТ (MRI suspicion score – mSS) был оценен следующим образом: 1 – нет данных за участки, подозрительные на РПЖ; 2 – низкая вероятность РПЖ, 3 – двусмысленный результат, 4 – высокая вероятность РПЖ, 5 – очень высокая вероятность РПЖ. Мужчины с mSS=1, по данным пребиопсийной мультипараметрической МРТ предстательной железы, не были кандидатами на выполнение прицельной биопсии предстательной железы, поэтому были исключены из дальнейшего исследования. Для мужчин с множественными зонами поражения с различными баллами по mSS самый высокий балл mSS для каждого участка поражения был записан как результат, отражающий общий балл mSS для пациента.

На втором этапе исследования всем 380 мужчинам с mSS ≥2 по данным пребиопсийной мультипараметрической МРТ предстательной железы была выполнена одновременно МРТ-УЗПБ и стандартная ТБ. МРТ-УЗПБ проведена с использованием биопсийной системы Artemis и ProFuse (Eigen, Grass Valley, США) с программным обеспечением для пребиопсийной мультипараметрической МРТ-сегментации, корегистрации МРТ- и УЗ-изображений, трехмерного планирования биопсии [8]. Т2-взвешенные МРТ последовательности с обнаруженными подозрительными участками были загружены в систему Artemis для биопсии. Компьютеризированная корегистрация сегментированных МРТ- и УЗ-изображений предстательной железы выполнена с использованием ручного ригидного привода с последующей автоматизированной эластической деформацией. Трансректальную биопсию выполняли в положении пациента на левом боку, начиная с четырех центров, ориентированных на каждый подозрительный участок, обнаруженных по пребиопсийной мультипараметрической МРТ, и заканчивая 12 участками, определенными программным обеспечением. Участки для 12 вколов при выполнении стандартной ТБ предстательной железы были отобраны Artemis, а не урологом, выполнявшим процедуру. Саму манипуляцию осуществляли под местной анестезией 1%-ным лидокаином с использованием ультразвуковой системы Pro Focus («BK Medical, Peabody,» США), концевого ультразвукового датчика, перезарядного биопсийного пистолета, биопсийных игл 18G.

Статистический анализ полученных результатов проводили с использованием общепринятых параметрических и непараметрических методов. Для анализа и оценки полученных данных применяли стандартные методы описательной статистики. Центральные тенденции при нормальном распределении признака оценивали по величине средних значений и среднеквадратического отклонения (М±σ); при асимметричном – по медиане и квартилям. Статистическую значимость межгрупповых различий количественных переменных определяли с помощью дисперсионного анализа (ANOVA), критерия Манна–Уитни или Уилкоксона; бинарных переменных – с помощью критерия χ2. Для оценки взаимосвязи двух переменных использовали корреляционный анализ с расчетом непараметрического коэффициента корреляции Спирмена (Rs). Нулевую гипотезу (ошибка первого рода) отвергали при p<0,05. Для расчетов использовали пакет прикладных статистических программ STATISTICA Version 8.0 («StatSoft, Inc.», США).

Результаты. На первом этапе исследования из 380 мужчин, включенных в исследование, 133 (35%) с mSS=1 по данным пребиопсийной мультипараметрической МРТ предстательной железы были исключены из дальнейшего исследования, так как не были кандидатами на выполнение совмещенной МРТ-УЗИ прицельной биопсии предстательной железы. Из оставшихся 247 мужчин в 1-ю группу (мужчины, не имевшие в анамнезе биопсии предстательной железы) включены 118 (48%), во 2-ю (мужчины с первичной отрицательной биопсией предстательной железы) – 72 (29%) человека, в 3-ю группу (мужчины с диагностированным РПЖ [Глисон 6]) – 57 (23%). Из 247 мужчин по данным пребиопсийной мультипараметрической МРТ предстательной железы mSS=2 определен у 71 (29%), mSS=3 – у 80 (32%), mSS=4 – у 59 (24%) и mSS=5 – у 37 (15%). Статистически значимых различий по числу пациентов с различным значением mSS выявлено не было (p=0,123).

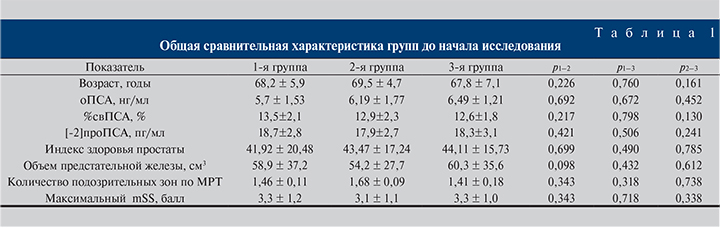

Сравнительная характеристика групп представлена в табл. 1.

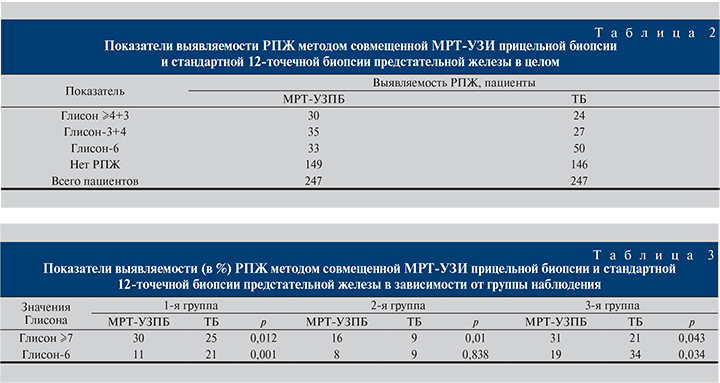

Как видно из табл. 2, достоверных различий в выявляемости всех видов РПЖ у всех пациентов в зависимости от использованного метода получено не было (p=0,731). При этом с помощью МРТ-УЗПБ обнаружено достоверно меньше РПЖ (Глисон-6; p<0,001) и достоверно больше РПЖ (Глисон ≥7; p<0,001) по сравнению с ТБ. Также МРТ-УЗПБ позволяет достоверно чаще обнаруживать наиболее злокачественную форму РПЖ (Глисон ≥4+3) по сравнению с ТБ (p=0,025).

При сравнении частоты выявления РПЖ тем или иным методом в зависимости от группы наблюдения были получены следующие данные (табл. 3).

В 1-й и 3-й группах общий уровень обнаружения РПЖ был достоверно выше при выполнении ТБ по сравнению с МРТ-УЗПБ, что связано со значительно более высоким уровнем обнаружения РПЖ (Глисон-6) методом ТБ (р<0,001). Во 2-й группе картина была диаметрально противоположной, общий уровень обнаружения РПЖ был достоверно выше при выполнении МРТ-УЗПБ по сравнению с ТБ, что связано со значительно более высоким уровнем обнаружения РПЖ (Глисон ≥7) методом МРТ-УЗПБ (p<0,001). При этом из всех видов РПЖ, обнаруженных только с помощью МРТ-УЗПБ и не обнаруженных ТБ, локализация опухоли соответствовала исключительно передней области предстательной железы.

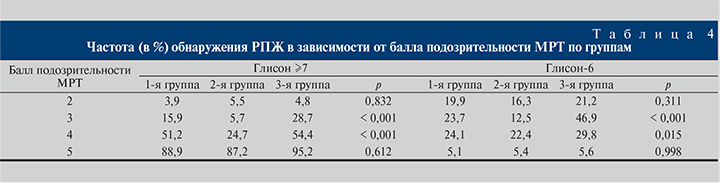

По данным пребиопсийной мультипараметрической МРТ предстательной железы mSS=2 выявлен у 71 мужчины, mSS=3 – у 80, mSS=4 – у 59, а mSS=5 – у 37. При уточнении взаимосвязи балла подозрительности МРТ (mSS) и обнаружения РПЖ в зависимости от группы наблюдения были получены данные, представленные в табл. 4.

Общая частота выявления РПЖ при значениях mSS-2 и -5 была одинаковой во всех трех группах наблюдения, тогда как при значениях mSS-3 и -4 общая частота выявления РПЖ была значимо выше в 3-й группе по сравнению с 1-й и 2-й (р<0,001) и значимо выше в 1-й группе по сравнению со 2-й (p<0,001).

Для уточнения взаимосвязи балла подозрительности МРТ (mSS) с частотой выявления РПЖ в зависимости от метода биопсии предстательной железы все пациенты были разделены на две подгруппы: подгруппу с mSS-2 и -3 и подгруппу с mSS-4 и -5. С помощью ТБ в обеих группах обнаружено больше случаев РПЖ (Глисон-6), чем с помощью МРТ-УЗПБ (р<0,001). У мужчин с mSS-2 или -3 МРТ-УЗПБ выявила значительно меньше случаев РПЖ (Глисон-6) по сравнению с точечной биопсией (p<0,001), но сопоставимое число случаев РПЖ (Глисон ≥7; р=0,230). У мужчин с mSS4 или5 МРТ-УЗПБ обнаружила гораздо больше случаев РПЖ в целом (p<0,001), значительно больше случаев РПЖ (Глисон ≥7), чем ТБ (p<0,001), и существенно меньше случаев РПЖ (Глисон-6; p<0,001).

У мужчин с mSS-2 или -3 1-й группы наблюдения с помощью МРТ-УЗПБ выявлено значительно меньше случаев РПЖ (Глисон-6), чем в результате ТБ (р=0,021), при этом МРТ-УЗПБ обнаружила больше случаев РПЖ (Глисон ≥7) по сравнению с ТБ (p<0,001). У мужчин с mSS-2 или -3 из 2-й и 3-й групп существенных различий в показателях выявляемости в зависимости от метода при обнаружении РПЖ (Глисон-6) и РПЖ (Глисон ≥ 7) выявлено не было (р=0,364 и р=0,084 соответственно). У мужчин с mSS-4 или -5 1-й группы МРТ-УЗПБ позволила выявить значительно меньше случаев РПЖ (Глисон-6), чем при ТБ (p<0,001), но у мужчин -2-й и 3-й групп эти различия были недостоверными (р=0,154 и р=0,055 соответственно). При этом у мужчин с mSS-4 или -5 из всех трех групп МРТ-УЗПБ обнаружила больше случаев РПЖ (Глисон ≥ -7) по сравнению с ТБ (p<0,001).

Обсуждение. Оценке результатов МРТ-УЗПБ по сравнению с ТБ посвящен ряд недавно проведенных исследований [10, 11]. Хотя частота обнаружения варьировалась в разных работах, с помощью МРТ-УЗПБ последовательно удавалось обнаружить больше случаев клинически значимого РПЖ (Глисон ≥7) (медиана разницы – 6,8%) по сравнению с ТБ. Наше исследование также подтвердило эффективность использования МРТ-УЗПБ по сравнению с ТБ при обнаружении РПЖ (Глисон ≥7). При этом, вместо того чтобы сфокусироваться на общих результатах МРТ-УЗПБ предстательной железы, мы решили исследовать взаимосвязь между данными пребиопсийной мультипараметрической МРТ, показаниями к биопсии и результатами биопсии предстательной железы. Во-первых, выявлена положительная взаимосвязь между увеличением значения mSS и обнаружением высокодифференцированного РПЖ (Глисон ≥7) как МРТ-УЗПБ, так и ТБ. При этом применительно к РПЖ (Глисон-6) методом МРТ-УЗПБ и ТБ взаимосвязи с величиной mSS выявлено не было. Эти данные демонстрируют избирательный характер пребиопсийной мультипараметрической МРТ в выявлении высокодифференцированного РПЖ (Глисон ≥7) и потенциал для использования его в выборе мужчин с наибольшей вероятностью эффективного применения МРТ-УЗПБ. Кроме того, низкий mSS может быть полезным в предсказании низкой вероятности высокодифференцированного РПЖ (Глисон ≥7), что позволит избежать необязательных биопсий предстательной железы.

Выводы

- Более высокие значения mSS по данным пребиопсийной мультипараметрической МРТ предстательной железы коррелируют с более высокой вероятностью обнаружения РПЖ (Глисон ≥7) независимо от анамнеза предыдущих биопсий предстательной железы.

- МРТ-УЗПБ обнаруживает достоверно больше случаев РПЖ (Глисон ≥7) по сравнению с ТБ на фоне ограниченного выявления РПЖ (Глисон-6).

- МРТ-УЗПБ позволяет обнаруживать РПЖ передней области предстательной железы, что практически невозможно при выполнении ТБ.

- Информативность МРТ-УЗПБ в обнаружении РПЖ сильно варьируется в зависимости от анамнеза предыдущих биопсий предстательной железы и уровня mSS, полученного по результатам пребиопсийной мультипараметрической МРТ предстательной железы, но во всех случаях использование метода клинически оправданно.

- Результаты настоящего исследования могут стать основой для дальнейших изысканий с целью определения четких критериев эффективного использования МРТ-УЗПБ в диагностике РПЖ.