Введение. Стрессовое недержание мочи (СНМ), или недержание мочи при напряжении, – это непроизвольная потеря мочи, связанная с физическим напряжением, объективно доказанная и вызывающая социальные или гигиенические проблемы. В связи с анатомическими особенностями строения мочеполовой сферы СНМ значительно чаще встречается именно у представительниц женского пола и обусловлено опущением стенок влагалища. По данным литературы, СНМ страдают 70,1% пациенток с пролапсом половых органов. Поскольку частота пролапсов увеличивается с возрастом, урогенитальные расстройства наблюдают у 30% женщин в возрасте до 55 и у 75% – до 70 лет [1].

Несмотря на то что СНМ не вызывает болей, не является физическим дефектом и не влияет на продолжительность жизни, это заболевание у женщин значительно снижает качество жизни и относится к так называемым болезням социальной адаптации.

Наиболее распространенным методом хирургического лечения в настоящее время является операция имплантации синтетического среднеуретрального слинга. Поскольку хирургические вмешательства сопряжены с риском развития различного рода осложнений, выполняются они при выраженной клинической картине. Медицинское сообщество продолжает поиски альтернативных методов лечения опущения стенок влагалища и предупреждения СНМ.

К ним относятся поведенческая терапия, тренировки мышц тазового дна, в том числе с использованием специальных тренажеров, поддерживающие устройства (урогинекологические пессарии), биологическая обратная связь, лечение с использованием физических факторов, включая лазерную терапию [2]. Методика обработки стенок влагалища эрбиевым лазером для лечения СНМ у женщин с опущением стенок влагалища была разработана и запатентована в 2010 г. европейскими специалистами [3]. Морфологические аспекты применения лазерной технологии, лежащие в основе клинических эффектов при лечении СНМ, остаются во многом неясными и освещены в единичных работах [4, 5].

Цель: оценить эффективность новой методики лечения стрессового недержания мочи у женщин при помощи ER:YAG-лазера в режиме Smooth, а также изучить патофизиологические изменения под воздействием эрбиевого лазера.

Материалы и методы. В исследование вошли 98 женщин в возрасте от 37 до 63 лет, которым с 2014 по 2016 г. был поставлен диагноз СНМ (тип 1 и 2а, 2б) на фоне опущения стенок влагалища 0–2-й степеней выраженности. Все пациентки были ознакомлены с планом обследования и лечения и подписали добровольное информированное согласие. Пациенток с СНМ других типов, а также женщин с выраженным опущением стенок влагалища не включали в исследование – им было рекомендовано оперативное лечение.

Лечение выполнено на эрбиевом лазере Fotona Er:YAG (Словения) с длиной волны 2940 нм в режиме Smooth. Облучение лазерным лучом проводится с помощью влагалищного рефлектора G-set и специальных влагалищных манипул (R11, PS-03, Fotona). Стенки влагалища обрабатываются в режиме Smooth частотой 1,6 Гц и плотностью потока энергии 10 Дж/см2 по 4 импульса, интервал – 5 мм, размер пятна – 7 мм. Преддверие влагалища и уретра обрабатываются с такими же физическими параметрами прямым лучом с наложением последующего пятна на 30%. Каждая участница исследования после общеклинического и специального обследования получала лечение по протоколу: две сессии обработки стенок влагалища (каждая по 3260±368 импульсов), интервал между сессиями – 1–1,5 мес. Результаты оценивали через 1–2 мес. после второй сессии.

Для оценки терапевтического эффекта эрбиевого лазера кроме общеклинического обследования (опрос, осмотр, функциональные пробы, УЗИ, лабораторные анализы) были проведены анкетирование, а также урофлоуметрия, лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) и гистологическое исследование биопсийного материала передней стенки влагалища. Тип СНМ определяли в соответствии с классификацией ICS (International Contience Society – Международное общество по удержанию мочи). В исследование вошли женщины с недержанием типов 1, 2а и 2б, так как при других типах недержания мочи, согласно современным рекомендациям, проводится хирургическое лечение [5]. На основании жалоб и результатов прокладочного теста женщины были разделены на три группы сравнения по степени тяжести инконтиненции: 1-я группа – легкая степень (эпизоды СНМ редкие, нет необходимости использования урологической прокладки, прокладочный тест соответствует начальной [капельной] стадии недержания мочи); 2-я группа – средняя степень (эпизоды СНМ наблюдаются ежедневно, прокладочный тест соответствует легкой стадии недержания мочи); 3-я группа – тяжелая степень (СНМ проявляется постоянно, есть необходимость использования урологической прокладки, прокладочный тест соответствует средней или тяжелой стадии недержания мочи).

Для оценки терапевтического эффекта эрбиевого лазера кроме общеклинического обследования (опрос, осмотр, функциональные пробы, УЗИ, лабораторные анализы) были проведены анкетирование, а также урофлоуметрия, лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) и гистологическое исследование биопсийного материала передней стенки влагалища. Тип СНМ определяли в соответствии с классификацией ICS (International Contience Society – Международное общество по удержанию мочи). В исследование вошли женщины с недержанием типов 1, 2а и 2б, так как при других типах недержания мочи, согласно современным рекомендациям, проводится хирургическое лечение [5]. На основании жалоб и результатов прокладочного теста женщины были разделены на три группы сравнения по степени тяжести инконтиненции: 1-я группа – легкая степень (эпизоды СНМ редкие, нет необходимости использования урологической прокладки, прокладочный тест соответствует начальной [капельной] стадии недержания мочи); 2-я группа – средняя степень (эпизоды СНМ наблюдаются ежедневно, прокладочный тест соответствует легкой стадии недержания мочи); 3-я группа – тяжелая степень (СНМ проявляется постоянно, есть необходимость использования урологической прокладки, прокладочный тест соответствует средней или тяжелой стадии недержания мочи).

Стадию пролапса оценивали по международной системе POP-Q, которая предусматривает определение 6 параметров (Aa, Ba, Ap, Bp, C, D), выражаемых в положительном или отрицательном значении относительно гимена. Положение точек определяли при осмотре пациентки в гинекологическом кресле при пробе с потуживанием (проба Вальсальвы).

Анкетирование проводили с помощью опросников PFIQ-7 (Pelvic Floor Impact Questionnarie) для оценки качества жизни и PISQ-12 (Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire) для оценки сексуальной функции. Все женщины ответили на вопросы до лечения и на контрольном визите через 1,5–2 мес. после лечения [6].

Опросник PFIQ-7 включает три столбца вопросников: по моче и мочеиспусканию, кишечнику и прямой кишке, а также пролапсу тазовых органов. Для каждой из шкал рассчитывается среднее арифметическое (от 0 до 3 баллов), умножается на 100 и делится на 3. Затем полученные результаты суммируют и получают оценку в баллах от 0 до 300, где 0 – отсутствие жалоб, 300 – крайнее снижение качества жизни [7].

Анкета PISQ-12 для оценки сексуальной функции представлена 12 вопросами, каждому ответу на вопрос присваивается от 0 до 4 баллов, затем баллы суммируются. При сумме баллов от 0 до 10 сексуальная функция оценивается как плохая, от 11 до 20 – как низкая, от 21 до 30 – как удовлетворительная, от 31 до 40 – как хорошая, от 41 до 48 – как отличная.

Для определения функциональных нарушений мочеиспускания, согласно современным рекомендациям [8, 9], пациенткам была проведена урофлоуметрия на аппарате Delphis IP («Laborie», США). Графики исследований были проанализированы по основным показателям: средней скорости мочеиспускания (Oave, мл/с), максимальной скорости мочеиспускания (Omax, мл/с), времени мочеиспускания (TQ, с), времени достижения максимальной скорости (TQmax, с) и объему выделенной мочи (V, мл) [8].

Состояние микроциркуляции в стенке влагалища при пролапсе оценивали неинвазивным методом диагностики структурных изменений стенки влагалища – ЛДФ. Исследование проведено на лазерном анализаторе микроциркуляции крови ЛАКК-02 (НПП «ЛАЗМА», Россия) [10]. До лечения, по данным ЛДФ, у всех пациенток зарегистрировано изменение показателей базального кровотока, ритма и амплитудно-частотного спектра колебаний кровотока. Расчет статистической достоверности показателей проведен по критериям Стьюдента. Полученные данные согласуются с результатами патоморфологического исследования стенки влагалища, проведенного нами и представленного ниже [11].

С целью оценки исходного морфологического состояния стенки влагалища, а также изучения воздействия эрбиевого лазера в Smooth-режиме на ткани женщинам были проведены биопсия передней стенки влагалища на уровне 1,5–2 см внутрь от вульварного кольца, комплексный морфологический анализ биоптатов передней стенки влагалища с помощью методов световой микроскопии и морфометрии. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином в сочетании с реакцией Перлса, по ван Гизону с докрашиванием эластических волокон резорцин-фуксином Вейгерта, ставили PAS-реакцию. При морфометрии препаратов оценивали толщину эпителия (в мкм), диаметр кровеносных капилляров (в мкм), количество микрососудов в тестовой площади, объемную плотность капилляров в % к общей площади подэпителиальной стромы.

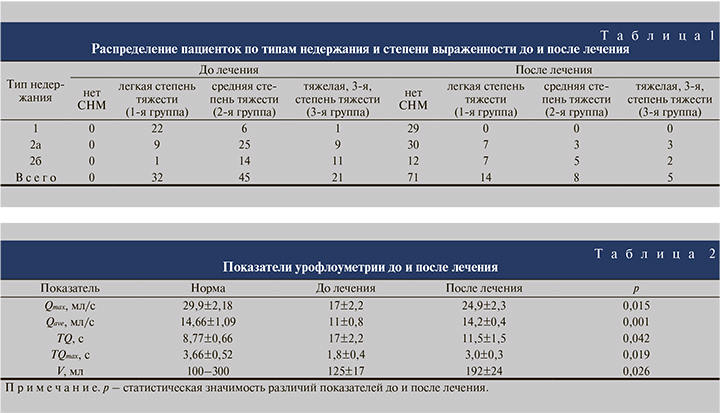

Результаты. У большинства (62,6%) женщин недержание мочи соответствовало типу 2, из них у 38,4% – типу 2а,

У 24,2% – типу 2б, в остальных (37,4%) наблюдениях – типу 1.

По степени выраженности инконтиненции пациентки были распределены следующим образом: 1-я группа (легкая степень) – 32 (32%) женщины, 2-я группа (средняя степень) – 45 (47%), 3-я группа (тяжелая степень) – 21 (21%).

Эффективность лечения составила 73%. На контрольном визите 71 женщина не отмечала эпизодов недержания мочи после лечения. В 20% наблюдений отмечен неполный эффект: у 20 женщин сохранялось недержание мочи, но степень тяжести недержания мочи уменьшилась. В 7 наблюдениях эффекта не получено, что составило 7%. Ухудшения после процедуры не зарегистрировано (табл. 1).

Мы проанализировали анкеты PFIQ-7 (оценки качества жизни при пролапсе) и рассчитали средний показатель в каждой группе, затем сравнили их до и после лечения. Самый высокий исходный показатель (256 баллов) получили в 1-й группе с легкой формой недержания мочи, самый низкий (165 баллов) – в 3-й. Наибольшая разница между показателями до и после лечения отмечена в 1-й группе (разница – 65±25 баллов), в той же группе отметили самый значимый эффект от процедуры IncontiLase.

Оценка сексуальной функции по опроснику PISQ-12 проведена по результатам анкетирования 91 пациентки. Семь анкет были исключены из анализа, так как были заполнены не полностью или данные отсутствовали. Самый низкий исходный средний балл (20) регистрировали в 3-й группе с выраженным недержанием мочи, после лечения оценка составила в среднем 30 баллов, что соответствует хорошей сексуальной функции. Во 2-й группе исходный балл был равен 25 (хорошая сексуальная функция), а на контрольном осмотре – 37 (отличная сексуальная функция). Наибольшая разница между средним баллом до и после лечения наблюдалась в 1-й группе с легкой степенью выраженности недержания мочи: 44 балла на контрольном визите против 30 баллов исходно.

До проведения процедуры у 24% женщин диагностирована 0-я степень пролапса по системе POP-Q (точки Аа, Ар, Ва, Вр – все 3 см; точки С и D имеют значение со знаком минус): у этих женщин отмечен синдром «большого» влагалища (вагинальная релаксация); у 40% женщин – 1-я степень пролапса (наиболее выпадающая часть стенки влагалища не доходит до гимена на 1 см – значение >-1 см), у 36% женщин – 2-я (наиболее выпадающая часть стенки влагалища расположена на 1 см проксимальнее или дистальнее гимена).

При оценке результатов на контрольном визите у 12% женщин зарегистрирована норма, у 48% – 0-я степень пролапса, у 22% – 1-я, у 18% женщин выраженность пролапса по оценке POP-Q по-прежнему соответствовала 2-й степени.

При оценке результатов на контрольном визите у 12% женщин зарегистрирована норма, у 48% – 0-я степень пролапса, у 22% – 1-я, у 18% женщин выраженность пролапса по оценке POP-Q по-прежнему соответствовала 2-й степени.

Объективной оценки визуального эффекта в исследовании не проводилось, но при осмотре у женщин зафиксировано уменьшение зияния промежности и уменьшение пролабирования передней стенки влагалища. На рисунке представлена обзорная вульвоскопическая картина пациентки Н. 39 лет из 1-й группы наблюдения с легкой степенью недержания мочи (рис. 1).

Согласно протоколу исследования, всем больным была проведена неинвазивная урофлоуметрия. Для оценки результатов мы исключили данные урофлоуметрии с накопленным объемом мочи менее 100 мл, так как такое исследование считается малоинформативным [12]. Проанализировано 34 исследования случай–контроль. Данные урофлоуметрии у пациенток с СНМ и опущением стенок влагалища показали снижение накопительной функции мочевого пузыря и нарушение эвакуации мочи, а именно снижение показателя Qmax и увеличение времени TQ. После проведенного лечения отмечено улучшение показателей у большинства пациенток. В случаях с полным эффектом отмечена нормализация показателей Qave и TQ. Изменение скоростных показателей, вероятно, объясняется увеличением объема накапливаемой мочи (Q=V/t). Значительно улучшились временные показатели –

Tmax и Qmax. В 75% наблюдений у пациенток улучшилась накопительная функция мочевого пузыря: средний объем мочи вырос с 125 до 192 мл (табл. 2).

С помощью лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) оценили состояние микроциркуляции в передней стенке влагалища у женщин с СНМ до и после лечения. Полученные по результатам ЛДФ показатели после операции свидетельствовали об улучшении кровотока в микрососудистом русле, что говорит об улучшении трофики тканей за счет неоангиогенеза.

В большинстве (82,8%) наблюдений до лечения имела место II (среднетяжелая) степень нарушения микроциркуляции стенки влагалища, в остальных (7,3%) – I (легкая) степень.

В соответствии с характером отклонений показателей обследуемых пациенток выделены две формы расстройства микроциркуляции: спастическая (72%) и стазическая (38%).

На контрольном обследовании через 1–1,5 мес. после проведения двух сессий IncontiLase полученные характеристики указывали на уменьшение степени тяжести нарушений микроциркуляции. У 46 (79%) пациенток сохранялись нарушения микроциркуляции I степени, у 4 (7%) – II и у 8 (14%) пациенток нарушений микроциркуляции не зарегистрировано [11].

При морфологическом исследовании биоптатов влагалища, взятых у пациенток до лечения, во всех случаях выявлены признаки ремоделирования ткани различной степени выраженности. Микроскопически наблюдалась неоднородность коллагенового каркаса слизистой оболочки с чередованием очагов уплотнения и разрыхления коллагеновых пучков, изменением их толщины и фрагментацией (рис. 2). Эластические волокна были уменьшены количественно с признаками фрагментации, зернистой дегенерации. Большинство микрососудов характеризовалось узкими, деформированными просветами, выстланными дистрофическим эндотелием, в некоторых препаратах выявлялись полнокровные капилляры. В популяции соединительнотканных клеток отмечена малочисленность фибробластов с признаками синтетической активности. Нарушения морфофункциональной организации соединительнотканных структур слизистой оболочки влагалища сопровождались дистрофическими и атрофическими изменениями многослойного неороговевающего эпителия (рис. 3).

В совокупности обнаруженные признаки дезорганизации фибриллярных структур межклеточного матрикса, нарушения микроциркуляции, особенности клеточных модификаций эпителия и стромы стали отражением дистрофически-дегенеративных изменений в ткани стенки влагалища в отсутствие в ней воспалительных элементов (см. рис. 2, 3).

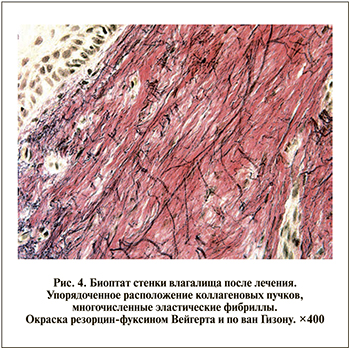

После применения эрбиевого лазера Fotona в слизистой оболочке влагалища обращало на себя внимание появление очагов неоколлагеногенеза, улучшение микроархитектоники коллагенового каркаса с упорядоченным расположением тонких коллагеновых пучков, равномерное уплотнение стромы без признаков фиброзирования. В большинстве образцов выявлены признаки новообразования эластических волокон, на что указывало присутствие длинных эластических фибрилл и скоплений переплетающихся эластических волокон в различных участках ткани (рис. 4). В составе соединительнотканных клеточных популяций в значительном количестве были представлены крупные синтетически активные фибробласты.

После применения эрбиевого лазера Fotona в слизистой оболочке влагалища обращало на себя внимание появление очагов неоколлагеногенеза, улучшение микроархитектоники коллагенового каркаса с упорядоченным расположением тонких коллагеновых пучков, равномерное уплотнение стромы без признаков фиброзирования. В большинстве образцов выявлены признаки новообразования эластических волокон, на что указывало присутствие длинных эластических фибрилл и скоплений переплетающихся эластических волокон в различных участках ткани (рис. 4). В составе соединительнотканных клеточных популяций в значительном количестве были представлены крупные синтетически активные фибробласты.

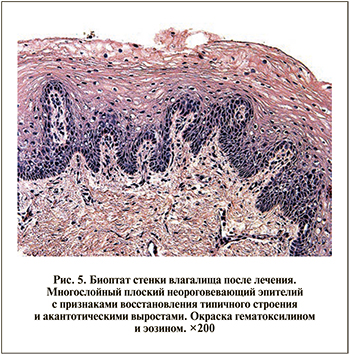

Важной особенностью биоптатов влагалища после лазерного воздействия было усиление явлений неоангиогенеза. По данным морфометрического анализа, число профилей кровеносных капилляров в тестовой площади, до лечения равное 8,5±0,63, после лечения увеличилось и составило 12,1±1,07 (р≤0,05). Показатели объемной плотности капилляров, соответственно, возросли с 1,8±0,2 до 2,9±0,3% (р≤0,01). Многослойный неороговевающий эпителий влагалища после применения Er:YAG-лазера отличался уменьшением выраженности дистрофических и атрофических изменений, восстановлением микроархитектоники клеточных слоев, усложнением базального рельефа, формированием акантотических выростов (рис. 5). Толщина эпителиального пласта по сравнению с показателями до лечения (114,19±17,31 мкм) увеличилась и составила 187,83±15,35 мкм (р≤0,01), что, по-видимому, было обусловлено повышением пролиферации эпителия после лазерного воздействия [13].

Обсуждение. Данные осмотра, анкетирования и обследования пациенток с СНМ при опущении стенок влагалища до и после лечения с помощью Er:YAG-лазера показали высокую терапевтическую эффективность метода.

После лечения у женщин констатировали уменьшение опущения стенок влагалища, уменьшение или прекращение симптомов инконтиненции, а также значительное улучшение качества жизни. Данные результаты нашли подтверждение в уродинамических показателях и параметрах ЛДФ. Поскольку эти функциональные методы не инвазивны и их результаты сопоставимы с клиническими данными, их можно применять для оценки эффективности новой технологии лечения СНМ при опущении стенок влагалища у женщин IncontiLase.

Согласно данным морфологического исследования, применение лазерной технологии IncontiLase в отношении пациенток с СНМ приводит к реорганизации слизистой оболочки влагалища, особенностями которой являются стимуляция процессов неоколлагеногенеза и неоэластогенеза, усиление неоангиогенеза, восполнение популяции синтетически активных фибробластов, уменьшение дистрофически-атрофических изменений и улучшение микроструктуры влагалищного эпителия. В целом выявленные изменения свидетельствуют о том, что выполнение лазерной коррекции с помощью эрбиевого ER:YAG-лазера потенцирует восстановление морфофункциональной организации тканей стенки влагалища. Было установлено, что под воздействием эрбиевого лазера происходят морфофункциональные изменения: уменьшается степень выраженности пролапса как основной причины СНМ, улучшается трофика стенки влагалища за счет нормализации микроциркуляции, укрепление периуретрального связочного сегмента влияет на уродинамику и увеличивает накопительную функцию мочевого пузыря. Поиски альтернативных неинвазивных методов лечения стрессового недержания мочи активно продолжаются. Это связано в первую очередь с ограничениями показаний к хирургическому лечению, наличием рецидивов после операций [2, 16]. Для медикаментозного лечения используют гормонотерапию, ингибиторы холинэстеразы, ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, α-адреномиметики. Возрастной эстрогенодефицит – основной декомпенсирующий фактор опущения стенок влагалища и стрессового недержания мочи, поэтому применение эстриола оправданно для таких пациенток. Однако необратимые метаболические изменения в структуре ткани стенки влагалища и настороженность ввиду онкорисков ограничивают эффект гормонотерапии. Лекарственные препараты, воздействующие на нервно-мышечную регуляцию сфинктера мочевого пузыря, имеют хорошую эффективность, но частые побочные явления (влияние на АД, диспепсии и т.п.) и необходимость длительной терапии препятствуют ее широкому применению в практике [17]. Методики биологической обратной связи, электростимуляции, упражнения Кегеля, основанные на повышении мышечного тонуса, не влияют на соединительнотканные структуры влагалищного «гамака», которые, согласно теории De Lancey J.O.L., обеспечивают субуретральную поддержку [18]. Как показало наше исследование, применение ER:YAG-лазера в режиме Smooth для лечения СНМ у женщин оказывает патогенетически обоснованный эффект, так как облучение ремоделирует соединительную ткань в стенке влагалища. Укрепление поддерживающей функции влагалища влияет на уродинамику и дает клинический эффект.

Заключение. В статье приведены данные исследования результатов лечения стрессового недержания мочи у женщин с опущением стенок с помощью ER:YAG-лазера. Проведен анализ анкетирования, показавший улучшение качества жизни пациенток после лечения. Изучены патофизиологические аспекты воздействия лазерного излучения на ткани стенки влагалища. С помощью лазерной допплеровской флоуметрии показано улучшение микроциркуляции в зоне облучения. В биоптатах стенки влагалища зафиксированы структурные изменения соединительнотканного матрикса. Положительные результаты отмечены при функциональной оценки мочеиспускания методом урофлоуметрии. Клиническая эффективность Er:YAG-лазерного лечения в режиме Smooth составила 73%. Наилучшие прогнозы для данного метода имеют пациентки с недержанием мочи типа 1 и 2а с легкой и средней степенями тяжести инконтиненции.

Необходимо продолжить изучение эффектов лазерного воздействия на стенки влагалища для оптимизации критериев отбора пациенток, получения данных о безопасности метода и отдаленных результатов лечения.