Ретроградная интраренальная хирургия (РИРХ) – собирательное понятие, объединяющее оперативные вмешательства, выполняемые внутри чашечно-лоханочной системы с помощью эндоскопов, проводимых по естественным мочевыводящим путям. В подавляющем большинстве это операции по поводу нефролитиаза. Реже они проводятся для коррекции структурных нарушений собирательной системы почки (сужение шейки чашечки, дивертикул чашечки), удаления небольших поверхностных новообразований чашечно-лоханочной системы. В мире начинает накапливаться опыт такого нестандартного подхода к новообразованиям верхних мочевыводящих путей, но в данной работе мы остановим взгляд исключительно на лечении мочекаменной болезни – ретроградной пиелолитотрипсии.

В полостную систему почки по мочевыводящим путям может быть проведен как ригидный, так и гибкий уретерореноскоп, но РИРХ подразумевает применение исключительно гибкого эндоскопа, так как только с его помощью возможен доступ во все участки чашечно-лоханочной системы.

Впервые гибкий неспециальный эндоскоп (так называемый бороскоп) для изучения верхних мочевыводящих путей применил V. F. Marshall в 1964 г. и смог увидеть камень мочеточника [1]. К концу 1980-х гг. появились уретерореноскопы с ирригационным каналом и управляемым кончиком, публиковались первые результаты применения [2, 3]. Совершенствование эндоскопов шло в сторону уменьшения диаметра инструмента и увеличения угла изгиба его кончика. В 1994 г. были доложены результаты применения инструмента диаметром 7,5 Fr и рабочим каналом 3,6 Fr [4]. В 2001 г. был создан эндоскоп, способный изгибаться в обе стороны на 270 [5]. Настоящим прорывом в эндоскопии верхних мочевыводящих путей явилось создание в 2006 г. цифрового гибкого уретероскопа [6]. Одной из проблем РИРХ служит ухудшение ирригации при проведении по рабочему каналу эндоскопа дополнительных инструментов (лазерного волокна, корзинчатого литоэкстрактора). В числе последних инноваций в конструкции уретерореноскопа – выпущенная компанией «Wolf» модель с двумя рабочими каналами, один из которых используется для ирригации, что обеспечивает бесперебойное качество изображения и постоянство внутрилоханочного давления.

Весьма важен вопрос небольшого срока службы гибкого уретероскопа [7]. Именно это в сочетании с довольно высокой стоимостью этого инструмента служит главным фактором, тормозящим активное внедрение данной технологии в практику. Появление одноразовых цифровых уретерореноскопов, возможно, изменит общее отношение к РИРХ и сделает эту технологию доступнее [8, 9].

Самым последним достижением в этой области хирургии стало появление роботической системы управления уретерореноскопом – Avicenna Roboflex [10, 11], которая радикальным образом улучшает эргономику и прецизионность работы, увеличивает срок службы уретероскопа и обеспечивает потенциальную возможность расширения показаний к РИРХ при мочекаменной болезни.

Рассмотрим все подробности РИРХ.

Показания и противопоказания

Нужно признать, что РИРХ в нашей стране еще только ожидает настоящее признание. Этот метод лечения является самым дорогостоящим среди всех существующих методов оперативного удаления камней почек. Тем не менее он активно развивается, завоевывая все больше сторонников. Вначале РИРХ использовалась при неэффективности дистанционной ударно-волновой литотрипсии, камнях нижней чашечки и камнях менее 1,5 см. В настоящее время ограничений к применению этой хирургии стало значительно меньше. Ретроградная интраренальная хирургия рекомендована как метод лечения первой линии при камнях менее 2 см наряду с дистанционной литотрипсией (ДЛТ) и может быть альтернативой чрескожной нефролитотрипсии (ЧНЛТ) при камнях более 2 см [12].

И хотя в международных рекомендациях мы не встретим абсолютных показаний к РИРХ, их можно сформулировать следующим образом:

- камни, не поддающиеся ДЛТ, и камни очень высокой плотности (выше 1000 HU);

- камни среднего размера, не подходящие под ДЛТ и ЧНЛТ;

- наличие анатомических особенностей (острый угол между нижней чашечкой и мочеточником, длинная и узкая нижняя чашечка);

- сочетание камня мочеточника и камней почки;

- множественные камни почки, включая некоторые варианты губчатой почки;

- аномалии развития почек и мочевыводящих путей;

- нефролитиаз на фоне различных коагулопатий, невозможность отмены антикоагулянтной терапии;

- пациенты, требующие гарантированного полного удаления всех фрагментов камней (пилоты самолетов, машинисты поездов и др.);

- необходимость комбинированного (ретроградного и антеградного) доступа к верхним мочевыводящим путям;

- некоторые особенности пациента (ожирение, скелетно-мышечные деформации) [12, 13].

Основным противопоказанием к РИРХ служат активный инфекционно-воспалительный процесс в мочевыводящих путях, а также любые неурологические причины, не позволяющие проводить общую анестезию. Каких-либо иных специфических противопоказаний к этому виду вмешательств не существует [13].

Подготовка к операции

В качестве предоперационного обследования пациенту помимо физикального осмотра проводят рутинные анализы крови и мочи, бактериологическое исследование мочи, обзорный снимок органов мочевой системы, экскреторную урографию и/или КТ. Последняя может быть выполнена без контрастирования, если для этого нет особых показаний. Предпочтение в выборе методов обследования целесообразно отдавать именно КТ, поскольку только этот метод дает информацию о плотности камня, что важно для планирования операции. К сожалению, инфекционно-воспалительные осложнения РИРХ – это реальность, случающаяся, по данным разных авторов, в 4–25% наблюдений. Даже отрицательные результаты бактериологических исследований мочи и нормальный ее общеклинический анализ не дают абсолютной уверенности в том, что в послеоперационном периоде не возникнет инфекционного осложнения. В связи с этим пациентам с неизмененными анализами проводится интраоперационная антибактериальная профилактика, продолжающаяся как минимум еще сутки после операции [13]. В качестве препаратов выбора, по мнению Американской урологической ассоциации, следует рассматривать цефалоспорины или фторхинолоны [14]. При лабораторных признаках воспалительного процесса в мочевыводящих путях операция проводится только после курса антибактериальной терапии в соответствии с данными бактериологического исследования мочи и антибиотикограммой [15].

Дискутабельным остается вопрос стентирования мочеточника перед РИРХ. Хорошо известно, что служит фактором надежной пассивной дилатации всех отделов мочеточника [16–18] и все ретроградные эндоскопические операции на верхних мочевыводящих путях после предстентирования проходят быстрее, легче и с меньшим количеством осложнений [18, 19]. В то же время стентирование верхних мочевыводящих путей нередко сопровождается специфическими жалобами, такими как дизурия, боль, пузырно-мочеточниковый рефлюкс по стенту, которые могут существенно ухудшать состояние пациентов [20, 21]. В соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации урологов рутинное стентирование перед уретерореноскопией не показано, но у предстентированных пациентов выше частота полного избавления от камней и ниже уровень интраоперационных осложнений. К такому выводу пришли ученые на основании довольно масштабных исследований, наибольшее из которых организовано отделением клинических исследований международного эндоурологического общества (CROES) [22–24].

Анестезия

Для РИРХ наиболее приемлема эндотрахеальная общая анестезия. Только этот метод позволяет полностью обездвижить пациента и управлять его дыхательными движениями. Это важно, поскольку дыхательная экскурсия почки может осложнять прецизионную работу по лазерной литотрипсии. Эндотрахеальный наркоз позволяет в таких ситуациях пользоваться управляемым апноэ, что делает работу хирурга более быстрой и безопасной [25]. Есть публикации по применению других видов анестезии, но это скорее исключение из общих правил [26]. Интересным представляется применение высокочастотной вентиляции легких для проведения эндоурологических операций, предложенное коллегами из Санкт-Петербурга [27]. Эта техника анестезии обеспечивает неподвижность почек и не сопровождается проблемами, которые могут иметь место при управляемом апноэ, но требует специфической анестезиологической аппаратуры.

Техника операции

Современный уровень развития эндоурологического инструментария и сопутствующих расходных материалов позволяет осуществлять РИРХ с использованием двух возможных технических подходов: с применением мочеточникового кожуха и без него. Любая операция начинается с проведения в мочеточник струны-проводника при помощи цистоскопа или ригидного уретерореноскопа, что менее травматично для уретры. В зависимости от выбора оператора в мочеточник может быть дополнительно установлена страховочная струна. Целесообразно выполнять ригидную уретероскопию, проводя инструмент до чашечно-лоханочной системы, для оценки состояния мочеточника, исключения его патологических изменений (стриктуры, камни и др.). Это также способствует механической дилатации мочеточника, облегчающей последующие манипуляции. Также предварительная ригидная уретероскопия обеспечивает точную установку рабочей струны в просвет мочевыводящих путей, что исключает возможность перфорации при последующем проведении под рентгеновским контролем мочеточникового кожуха. Последний проводится под рентгеновским контролем и устанавливается в верхнюю треть мочеточника (не в лоханку). Это в первую очередь обеспечивает сохранность проксимального конца гибкого уретероскопа, оплетка которого может быть повреждена о край кожуха в случае его нахождения в лоханке при движении согнутого инструмента на себя. Есть публикации про альтернативную технику установки кожуха, которая заключается в том, что в просвет кожуха проводится ригидный уретерореноскоп и вся конструкция под эндоскопическим контролем проводится в мочеточник [28]. Такая техника представляется более травматичной, и единственным ее преимуществом может быть только отсутствие лучевой нагрузки на пациента. В целом РИРХ без рентгеновского контроля – операция за рамками международных рекомендаций.

Применение мочеточникового кожуха обеспечивает свободное, многократное, быстрое и безопасное проведение в верхние мочевыводящие пути гибкого уретероскопа; обеспечивает беспрепятственный отток ирригационного раствора из чашечно-лоханочной системы при адекватном соотношении диаметра эндоскопа и внутреннего просвета кожуха, что служит профилактикой пиеловенозных рефлюксов и уменьшает вероятность инфекционно-воспалительных осложнений; улучшает эндоскопическую видимость из-за возможности хорошей ирригации. В то же время внешний диаметр мочеточникового кожуха всегда больше диаметра эндоскопа, а значит, вероятность повреждения мочеточника при использовании кожуха выше. Хорошо известна работа O. Traxer и A. Thomas [29], которые предложили выделять четыре степени повреждения мочеточника во время РИРХ: 1-я – незначительные повреждения слизистой, 2-я – повреждения гладкой мускулатуры с сохранением адвентиции (парауретеральная клетчатка не видна), 3-я – сквозное повреждение стенки мочеточника (видна клетчатка), 4-я степень – полный отрыв мочеточника. Авторы выявили повреждения мочеточника при использовании кожуха у 46,5% пациентов, при этом легкие повреждения (1-й степени) были самыми частыми (86,6%), тяжелые встречались значительно реже (2-я степень – 10,1%, 3-я – 3,3%). Отрывов мочеточника в группе из 167 пациентов зафиксировано не было.

Важно отметить, что вероятность стриктуры мочеточника после РИРХ с использованием мочеточникового кожуха не велика и составляет 1,4% [30].

Если мочеточниковый кожух не используется, уретеропиелоскоп проводится в верхние мочевыводящие пути по предварительно установленной туда струне под рентгеновским контролем. При прохождении устья мочеточника следует помнить, что рабочий канал эндоскопа, в котором находится струна, децентрирован и инструмент следует развернуть на 180° (как и при ригидной уретероскопии). При такой технике проведения гибкого эндоскопа важен вопрос качества рабочей струны. Для указанных целей лучше пользоваться современными моделями струн с гидрофильным покрытием и гибкими, атравматичными концами. Это помогает уберечь нежное покрытие рабочего канала эндоскопа от повреждений, которые нередки при использовании классических струн с одним жестким концом, на который и «надевается» эндоскоп. Оптимальный диаметр струны – 0,035–0,038 дюйма, длина – не менее 120 см [31].

После проведения эндоскопа любым из способов в чашечно-лоханочную систему осуществляют ее детальный осмотр. Введение по каналу эндоскопа контрастного вещества помогает точной ориентировке при совмещении эндоскопической и рентгенологической картин. При обнаружении конкрементов принимается решение о необходимости их релокации для последующей лазерной литотрипсии. Это целесообразно делать, если камни расположены в нижней чашечке [32]. Релокация камней преследует две цели: создание удобных условий для разрушения камня и предотвращение поломки эндоскопа. Доказано, что релокация камней из нижней чашечки в более удобное положение повышает частоту полного избавления от камней по сравнению с литотрипсией на месте [32]. Следует помнить, что существенное сгибание эндоскопа с лазерным волокном может приводить к микродефектам и поломке последнего. Прорывающаяся при этом сквозь оплетку волокна лазерная энергия неминуемо повреждает рабочий канал эндоскопа, что полностью выводит его из строя. Поэтому, чем менее согнут эндоскоп во время лазерной литотрипсии, тем меньше риск его повреждения.

Релокацию камней, а также их извлечение осуществляют при помощи корзинчатых литоэкстракторов. Принимая во внимание, что рабочий канал гибкого уретероскопа обычно составляет 3,6 Fr, самыми походящими корзинками для РИРХ являются нитиноловые экстракторы диаметром менее 2 Fr. Они минимально ограничивают сгибание эндоскопа и ирригацию [33]. Вероятность повреждения рабочего канала эндоскопа такими корзинками практически равна нулю. Корзинки должны быть округлыми, атравматичными («О»-тип, tipless) [34].

Ирригация

Ирригация для РИРХ – чрезвычайно важный вопрос. Она должна обеспечивать адекватную видимость при минимальных рисках пиеловенозного рефлюкса, который считается основной причиной развития инфекционно-воспалительных осложнений при подобных вмешательствах. Считается, что безопасное давление ирригационного раствора в чашечно-лоханочной системе не должно превышать 40 см водн.ст. Оптимальный ирригационный раствор – физиологический. Ирригация по каналу гибкого уретерореноскопа снижается всегда, когда по каналу проводятся дополнительные инструменты (лазерное волокно, корзинка). На сегодняшний день есть только одна модель уретерореноскопа с двумя рабочими каналами (Wolf Cobra), один из которых ирригационный, обеспечивающий бесперебойный поток ирригационного раствора.

Как известно, ирригационные системы могут быть пассивными (иногда их называют «падающая вода») и активными. Для РИРХ почти всегда необходимы активные системы, так как они обеспечивают наилучшее качество эндоскопической картины [35]. Активная ирригация может обеспечиваться сложными устройствами с заданными параметрами давления ирригационного раствора, а может представлять собой простые ручные или ножные помпы [36]. Альтернативой ручной помпы (которые, к сожалению, на начало 2018 г. в России не зарегистрированы и не доступны) может стать простой шприц. Ни одна из существующих сегодня ирригационных систем не позволяет полностью исключить пиеловенозный рефлюкс. Мочеточниковые кожухи снижают риск этого осложнения [37].

Мочеточниковые кожухи

Концепция применения мочеточниковых кожухов такая же, как и использования амплац-трубок при перкутанной хирургии. Создается стабильный канал в полостную систему почки, позволяющий свободно проводить инструменты в условиях беспрепятственного оттока ирригационного раствора наружу. Многими работами доказано, что применение кожухов снижает внутрипочечное давление, уменьшает время операции, продлевает срок службы гибкого эндоскопа [38–40]. В исследовании CROES по сравнению результатов РИРХ с кожухами и без них было установлено, что частота полного избавления от камней с кожухом не увеличивается, но статистически значимо снижается частота послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений в отсутствие роста частоты травмы мочеточника или кровотечений [41]. При этом некоторые авторы указывают, что на фоне установленного кожуха могут возникать расстройства кровообращения в стенке мочеточника, его ишемия и прямое повреждение слизистой и более глубоких слоев [29]. Абсолютно понятно, что вероятность повреждения стенки мочеточника кожухом напрямую зависит от диаметра последнего и чем кожух меньше, тем лучше, но не в ущерб оттоку ирригационного раствора по кожуху.

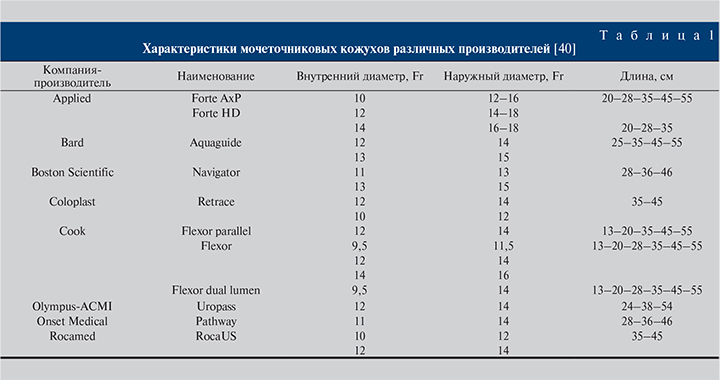

Применение параллельно кожуху страховой струны является классической рекомендацией, соответствующей общей концепции применения страховых струн в эндоурологии, несмотря на наличие публикаций о возможности РИРХ без страховых струн [42–44]. Существует две модели мочеточниковых кожухов, которые превращают рабочую струну в страховую: Re-Trace («Coloplast», Дания) и Flexor Parallel («Cook Medical», США, Дания, Ирландия) благодаря специфической конструкции проксимальной части обтуратора кожуха, имеющей прорезь для освобождения струны [45, 46]. Современные мочеточниковые кожухи имеют сходный дизайн и физические свойства, немного различаясь размерами (табл. 1).

Подвижность установленного мочеточникового кожуха в процессе работы должна быть сведена к минимуму. Продвижение кожуха вверх возможно только по струне и только с введенным в его просвет обтуратором, обеспечивающим атравматичность проксимального конца кожуха.

Уретерореноскоп

Современные фиброскопы для РИРХ состоят из волоконно-оптической системы (включающей оптические и световые волокна), механизма сгибания и рабочего канала. К ним должны быть подключены источник света и головка эндовидеокамеры. Современные цифровые гибкие эндоскопы позволяют получить более качественную эндоскопическую картину без подключения дополнительного оборудования (световода, эндовидеокамеры). Рабочие характеристики современных эндоскопов представлены в табл. 2 [47].

Литотриптор

В гибкой эндоскопии верхних мочевыводящих путей для разрушения камней могут быть использованы только два вида литотрипторов: лазерные и электрогидравлические. Последние травматичнее как для тканей, так и для эндоскопа. Гольмиевый лазер является на сегодняшний день «золотым» стандартом литотрипсии при РИРХ. Его энергии всегда достаточно для разрушения мочевых камней любого состава [48, 49]. При этом мощность лазера может быть и невысокой: 20 Вт вполне достаточно для качественной работы. Однако более мощные аппараты дают в руки оператора больше возможностей в выборе различных режимов литотрипсии, что для РИРХ очень важно. Современные гольмиевые лазеры позволяют достигать различных эффектов литотрипсии, варьируют установками энергии и частоты. При малой энергии (0,3–0,5 Дж) и высокой частоте (15–20 Гц) получаем эффект разрушения камня в «пыль», при высокой энергии (1–2 Дж) и низкой частоте (4–5 Гц) – фрагментацию камня [50]. Если лазерный аппарат позволяет регулировать длину импульса лазерного излучения, длинный импульс будет способствовать эффекту «пыль», а короткий – фрагментации.

Нужно ли удалять камни из почки или достаточно разрушать камень на мельчайшие фрагменты, которые самостоятельно отойдут в послеоперационном периоде? По этому поводу были разные взгляды, но в настоящее время доказано, что фрагменты можно не удалять [51]. Важно достичь хорошей фрагментации. Для понимания истинного размера фрагментов камней их нужно сравнивать с диаметром лазерного волокна, которым осуществляется литотрипсия. Для РИРХ подходят волокна диаметром 200–365 мкм, но наилучшая ирригация и гибкость эндоскопа достигаются применением волокон диаметром 200–270 мкм. Нужно учитывать, что заявляемый производителем диаметр волокна касается, как правило, его оптической части без учета пластиковой оплетки. Истинный диаметр волокна в оплетке вдвое больше заявленной цифры.

Следует помнить, что лазерное волокно – это опасный инструмент для эндоскопа как в рабочем состоянии, так и вне активности лазерного излучения. Волокно следует проводить по рабочему каналу только выпрямленного эндоскопа и никогда не активировать лазер, если проксимальный конец волокна не виден на эндоскопическом мониторе. Оптическая система гибких эндоскопов не имеет угла наклона, поэтому, если волокно видно на мониторе, лазерная энергия безопасна для инструмента. Наиболее комфортным для работы является длина волокна, которое мы видим на эндоскопической картине, в 1/4 диаметра камня.

Завершение операции

Ретроградные интраренальные вмешательства целесообразно завершать стентированием верхних мочевыводящих путей. Это препятствует развитию обструктивных послеоперационных осложнений, способствует отхождению фрагментов разрушенных камней. Вместе с тем проведен ряд работ, демонстрирующих отсутствие абсолютной необходимости в рутинном стентировании после РИРХ [52–55]. По мнению исследователей, явных преимуществ от стентирования после операции нет, в том числе и по предотвращению формирования стриктур мочеточника. При этом отмечается, что послеоперационная боль чаще имела место у пациентов без стента [56, 57]. Пациентам, которым интраоперационно не устанавливался стент, потребовалось экстренное стентирование после операции в 11,9% наблюдений. Исследователи едины в том, что стентирование после РИРХ необходимо пациентам с повреждением мочеточника любой степени, при перфорации мочевыводящих путей, геморрагии, инфекции мочевыводящих путей, беременности и при единственной почке [58].

Четких указаний по оптимальным срокам стентирования после РИРХ нет. Большинство урологов определяют этот срок в 1–2 нед. Есть исследование, доказывающее, что вероятность лихорадки и боли в поясничной области возрастает после 15 дней стентирования [59].

Если наблюдаются так называемые стентассоциированные симптомы, эффективной мерой борьбы с ними остаются α-адреноблокаторы [60, 61].

Осложнения

Благодаря совершенствованию инструментария и накоплению опыта применения РИРХ снижается и частота осложнений. Основными осложнениями считаются инфекция мочевыводящих путей и сепсис, кровотечение, формирование внутрипочечной гематомы, повреждение слизистой мочеточника, его перфорация и отрыв. В самом масштабном проспективном исследовании CROES, посвященном уретерореноскопии, из 11 885 пациентов только 15% проведена гибкая пиелолитотрипсия [62]. Общая частота послеоперационных осложнений составила 3,5%, преимущественно (2,8%) это были осложнения легкой степени (1 и 2) по классификации Clavien–Dindo. Только 0,2% пациентов нуждались в переливании крови. Было доложено о 5 смертельных исходах по причине сепсиса, тромбоэмболии легочной артерии, полиорганной недостаточности и сердечных приступов.

Ретроградная пиелолитотрипсия – хорошо зарекомендовавшая себя операция с постоянно совершенствующейся техникой. Ее малая инвазивность и хорошие результаты обеспечивают высокую популярность во всем мире. В ближайшем будущем следует ожидать ее активного применения в нашей стране. Новые разработки должны повысить экономическую эффективность РИРХ и расширить показания к ее применению.