Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является одной из ведущих причин смертности от онкологических заболеваний среди мужчин [1]. В России в 2018 г. зарегистрировано 41 577 новых случаев РПЖ, среди них 40,4% соответствовали III–IV стадиям заболевания [2]. Определение в крови содержания простатоспецифического антигена (ПСА) на сегодняшний день остается наиболее широко используемым в мире тестом на выявление РПЖ [3]. Однако диагностическая ценность анализа уровня ПСА в плазме крови при его значениях более 4 нг/мл характеризуется низкими показателями специфичности (менее 21%) при относительно высокой чувствительности (более 93%) [4]. Это побуждает к выполнению массы «ненужных» биопсий предстательной железы и увеличивает частоту выявления «клинически не значимого» рака.

Идея использования обоняния животных с целью идентификации больных людей не нова. Существует гипотеза, согласно которой животные способны улавливать некие специфические летучие органические соединения (ЛОС), синтезируемые в организме человека при развитии онкологического процесса [5, 6]. Превалирующее число публикаций посвящено описанию тренировок собак в определении людей со злокачественными заболеваниями кожи, легких, молочной железы, мочевого пузыря, яичников, прямой кишки и предстательной железы [7–10]. В этих работах эффективность метода была на достаточно высоком уровне, чувствительность составила 64–99%, специфичность – 29–99%. Возможности животных в неинвазивном скрининге на РПЖ представлены в единичных работах с небольшими выборками пациентов, в которых получены противоречивые результаты [11, 12].

Цель исследования: оценить возможность и эффективность обонятельных способностей собак породы малинуа в диагностике РПЖ.

Материалы и методы. В исследование были включены 176 мужчин, от которых были получены образцы мочи. Сто двенадцать образцов мочи взяты у мужчин (средний возраст – 67,9±8,5 года) с морфологически подтвержденным диагнозом РПЖ, которым выполнялась трансректальная мультифокальная биопсия предстательной железы под ультразвуковым контролем (см. таблицу), 64 образца – у здоровых молодых мужчин (средний возраст – 20,0±1,2 года).

Большинство [50 (44,6%) мужчин] пациентов относились к умеренной (благоприятной и неблагоприятной) группе риска. Среднее содержание ПСА составило 46,8 нг/мл (от 2,5 до 978 нг/мл). Обязательным критерием включения в исследование стало отсутствие какого-либо лечения по поводу онкологического заболевания.

Исследуемым биологическим материалом являлась моча. Такой выбор был обусловлен простотой и неинвазивностью ее получения. Каждый образец был представлен средней порцией мочи, собранной в стерильный пластиковый контейнер емкостью 100 мл. Контейнер маркировали и помещали в морозильную камеру, где замораживали при температуре -15°С (срок хранения мочи составлял 1–3 мес.). Транспортировка контейнеров до места проведения эксперимента не превышала 1 ч и осуществлялась в сумке- холодильнике, после чего контейнеры вновь помещали в морозильную камеру до востребования. Непосредственно перед экспериментом контейнер с материалом погружали в водяную баню ULAB (UT4300E), где размораживали при температуре 37°С в течение 10 мин. Затем материал наносили на ватный диск с помощью одноразовой пипетки, диск помещали в стеклянный контейнер. Для предотвращения контакта собаки с биологическим материалом контейнер закрывали специальной крышкой с отверстиями.

Эксперимент проходил на базе Кинологического центра Санкт-Петербургского государственного аграрного университета с участием специалистов –кинологов центра и ООО «Дог-Сервис», соответствовал требованиям, предъявляемым к экспериментальным исследованиям с участием животных [14]. Для работы использовали двух самок бельгийских овчарок малинуа (Belgian Malinois) в возрасте 3 лет (включение в эксперимент двух собак было необходимо для повышения точности результатов). Эксперимент включал два последовательных этапа: тренировки (обучения собак) и детекции (эксперимента). Ранее обе собаки проходили базовое обучение по поиску и обнаружению взрывчатых веществ и имели опыт импринтинга целевых запахов. Работу с собаками осуществляли при температуре воздуха 16–20°С и относительной влажности не менее 50% в помещении размером 3×6 м с кафельным покрытием стен и пола.

На первом этапе собак обучали распознавать образцы больных (основная группа) и здоровых людей (контрольная группа); общая продолжительность этапа составила 24 нед. при периодичности занятий 2 раза в нед. На данном этапе кинолог знал, в каком образце находится моча больного РПЖ. Для обучения использовали метод «выбора по подобию». Кинолог-инструктор впускал собаку в комнату, где было расставлено пять образцов мочи: одного больного РПЖ и четырех от здоровых мужчин. Затем собака последовательно обнюхивала все образцы. Считалось, что собака сделала правильный выбор, если она идентифицировала (замирала или садилась рядом с нужным образцом) банку, содержащую мочу больного человека. При правильном выборе кинолог с помощью кликера1 маркировал поведение собаки и поощрял ее лакомством. В случае если собака обозначала контрольный образец, выбор расценивали как ошибочный. Положение банок изменяли в случайном порядке перед каждым следующим проходом собаки. Каждая собака совершала от 3 до 5 проходов за день. Для удаления остатков биологических сред и исключения перемешивания запахов после каждого прохода стены, пол, банки с образцами мочи обрабатывали водяным парогенератором.

Следующий этап, детекции (эксперимента), продолжался около 8 нед. и был направлен на выявление способностей собак активно идентифицировать образцы мочи от пациентов с РПЖ. Отличием этого этапа от предыдущего являлось то, что кинолог-инструктор не знал, в каком образце находится моча больного человека. Комната для выполнения эксперимента была оборудована средствами видеонаблюдения, и правильность выбора собаки врач-исследователь контролировал удаленно. Необходимо это было в связи с тем, что собаки при обнюхивании образцов мочи могли фиксировать случайную реакцию врача-исследователя, а это могло приводить к искажению результатов эксперимента.

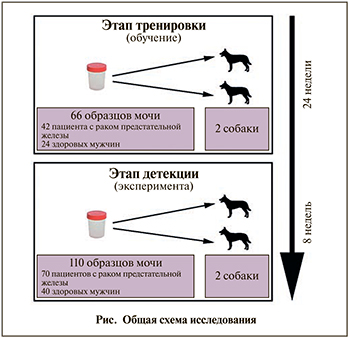

На этапе тренировки и обучения собак использовали 66 образцов мочи (42 больных РПЖ, 24 здоровых людей), причем один и тот же образец мог использоваться многократно, так как для эксперимента необходимо было незначительное количество мочи. На этапе детекции было задействовано 110 образцов мочи (70 больных РПЖ и 40 здоровых людей) (см. рисунок).

На этапе тренировки и обучения собак использовали 66 образцов мочи (42 больных РПЖ, 24 здоровых людей), причем один и тот же образец мог использоваться многократно, так как для эксперимента необходимо было незначительное количество мочи. На этапе детекции было задействовано 110 образцов мочи (70 больных РПЖ и 40 здоровых людей) (см. рисунок).

Для оценки диагностической значимости метода рассчитывали показатели чувствительности, специфичности и точности по формулам:

Чувствительность = ДП/(ДП+ЛО),

Специфичность = ДО/(ДО+ЛП),

Точность = (ДП+ДО)/(ДП+ДО+ЛП+ЛО),

где ДП – достоверно положительный результат; ЛО – ложноотрицательный результат; ДО – достоверно отрицательный результат; ЛП – ложноположительный результат.

Результаты. В ходе эксперимента при обнюхивании образцов мочи собака № 1 в 71 случае указывала на наличие специфических ЛОС – положительный результат. Морфологически подтвержденный РПЖ имелся у 68 пациентов (достоверно положительный результат), а в 3 наблюдениях он был исключен (ложноположительный результат). Отрицательный результат был зафиксирован в 39 случаях, из них в 37 действительно не было РПЖ (достоверно отрицательный результат) и в 2 случаях заболевание присутствовало (ложноотрицательный результат).

Собака № 2 показала 70 положительных результатов, диагноз подтвержден для 69 проб (достоверно положительный результат) и в 1 случае исключен (ложноположительный результат). Реакция на обнюхивание 40 проб была отрицательной, среди них 39 были получены от пациентов без заболевания (достоверно отрицательный результат), 1 – от больного РПЖ (ложноотрицательный результат).

Для собаки № 1 показатели диагностической ценности метода были следующими: чувствительность – 97,1%, специфичность – 92,5%, точность – 95,4%; для собаки № 2 – 98,6, 97,5 и 98,2% соответственно.

Обсуждение. Филогенетически хорошее развитие обонятельных рецепторов необходимо хищным видам животных для улавливания запаха и выслеживания добычи на больших расстояниях. Акулы способны чувствовать запах небольшого количества крови с дистанции 2–3 км, медведи могут определять добычу на расстоянии 30 км. Несмотря на одомашнивание собак несколько тысячелетий назад, они не утратили одорологических способностей. Обонятельная область мозга собаки в 40 раз больше, чем у людей, а количество рецепторов достигает 300-кратного преимущества. «Мы можем заметить одну чайную ложку сахара в нашем кофе, в то время как собака может определить чайную ложку сахара в 3 млн л воды – 2 олимпийских бассейнов», – приводит яркое сравнение в своей книге A. Horowitz [15].

Идея использования когнитивных способностей собак в диагностике онкологических заболеваний возникла 30 лет назад, в 1989 г., когда 44-летняя жительница Лондона обратила внимание на то, что ее собака (помесь колли и добермана) часто принюхивалась к пигментному пятну на ноге. После обращения в медицинский центр у женщины была выявлена ранняя стадия меланомы кожи [16]. Научное обоснование этого феномена заключается в способности собак определять ЛОС, продуцируемые злокачественными клетками и в том или ином виде выделяемые в окружающую среду [17].

В 2008 г. в Англии зарегистрирована благотворительная организация Medical Detection Dogs, имевшая два основных направления деятельности – исследование одорологических способностей млекопитающих для обнаружения заболеваний человека, а также подготовка животных с целью предупреждения развития опасных осложнений заболеваний, имеющихся у хозяев. Среди них сахарный диабет 1-го типа, синдром постуральной ортостатической тахикардии, гипокортицизм, тяжелые формы аллергий и др. При малейших изменениях в организме хозяина собаки по примеру онкологических заболеваний учуивают ЛОС в выдыхаемом воздухе и оповещают человека о приближающейся опасности. На сегодняшний день собаки участвуют в двух клинических исследованиях по выявлению онкологических заболеваний. Заявлены планы по обучению животных с целью определения ранних стадий таких заболеваний, как малярия и паркинсонизм [18].

В нашем исследовании показана способность собак после продолжительной (6 мес.), сложной и профессиональной тренировки в специализированном центре выявлять мочу пациентов с гистологически подтвержденным РПЖ. Важным моментом являлся выбор породы. По опыту специалистов Кинологического центра Санкт-Петербургского государственного аграрного университета наиболее подходящей породой яказались бельгийские овчарки малинуа. Этот выбор обусловлен тем, что собаки данной породы обладают высоким уровнем интеллекта, характеризуются быстротой дрессировки и главное – одними из лучших среди собак розыскных способностей. Для исключения ошибок на протяжении всего исследования животные взаимодействовали только со своими кинологами. Результаты проведенных занятий с собаками дают основания предполагать, что они способны отрабатывать в режиме скрининга около 100 проб в день с частотой 3–4 раза в неделю каждая.

Несомненно, на результаты нашего исследования могли повлиять различия в возрастных группах пациентов. Средний возраст мужчин, больных РПЖ, составил более 60 лет, в то время как контрольная группа была представлена молодыми людьми в возрасте не старше 30 лет. Такой выбор был обусловлен низкой вероятностью наличия у них карциномы предстательной железы. Отсутствие учета приема каких-либо фармакологических препаратов по поводу сопутствовавших заболеваний, курения, чрезмерного употребления алкоголя, характера пищи и т.д. также могло исказить результаты эксперимента. Тем не менее высокие показатели чувствительности (97,1–98,6%), специфичности (92,5–97,5%) и точности (95,4–98,2%) подтверждают гипотезу о существовании неких летучих молекул, специфичных только для этого заболевания. В то же время образуемая в нефронах и омывающая верхние и нижние мочевые пути урина может служить идеальной биологической средой для диагностики опухолей почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы и уретры.

Заключение. В нашем исследовании продемонстрирована возможность тренировки собак для выявления больных РПЖ. Высокие показатели точности, с одной стороны, и сложные аспекты дрессировки, длительность обучения и технические сложности выполнения эксперимента, с другой, не позволяют рассматривать это направление в качестве метода скрининга на РПЖ. Дальнейшие исследования по выявлению ЛОС в моче больного человека с внедрением специализированных анализаторов по типу «электронный нос», а также газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией представляет как научный, так и практический интерес.