Введение. Острая задержка мочеииспускания (ОЗМ) является одним из самых серьезных осложнений доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). Внезапно возникающая невозможность опорожнить мочевой пузырь помимо экономических и временных затрат, по данным опросов пациентов, – основной страх больных данным заболеванием [1]. Срочная катетеризация мочевого пузыря как основная лечебная мера при ОЗМ сопровождается инфицированием мочевыводящих путей, а в ряде случаев приводит к повреждению мочеиспускательного канала, образованию стриктур и облитераций уретры в последующем [2]. Одним из терапевтических подходов, позволяющих снижать частоту троакарной цистостомии и экстренного оперативного лечения пациентов с ОЗМ и восстановить самостоятельное мочеиспускание, является назначение α-адреноблокаторов и противовоспалительной терапии. Обоснованием консервативной тактики служит повышенная частота геморрагических и инфекционно-воспалительных осложнений при проведении планового оперативного лечения пациентов с цистостомическим дренажом и с постоянным уретральным катетером [3]. Экстренная или отсроченная операция даже с использованием современного гольмиевого или тулиевого лазера, позволяющего снижать риск геморрагических осложнений, характеризуется более высокой частотой жизнеугрожающих неурологических осложнений (инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, перелом шейки бедра) в течение года после операции по сравнению со сверстниками [4].

Консервативная тактика, направленная на восстановление самостоятельного мочеиспускания, довольно популярна среди урологов и пациентов [5]. По данным литературы, частота восстановления самостоятельного мочеиспускания спустя 1–7 дней после катетеризации составляет 23–55% [6]. Выявление факторов, позволяющих с высокой вероятностью прогнозировать восстановление самостоятельного мочеиспускания, – актуальная задача урологов. Среди факторов, которые могут влиять на исход консервативного лечения, описаны возраст пациента, наличие предшествовавших симптомов нижних мочевыводящих путей (СНМП), степень внутрипузырной протрузии, объем простаты в сочетании с уровнем простатического специфического антигена, срок стояния уретрального катетера, вид α-адреноблокатора, его дозировка и время использования [7]. Проводить анализ этих критериев в клинической практике не всегда удобно, поэтому мы решили провести собственное проспективное исследование эффективности использования подобных критериев в реальной клинической практике с целью прогнозирования эффективности консервативного лечения ОЗМ.

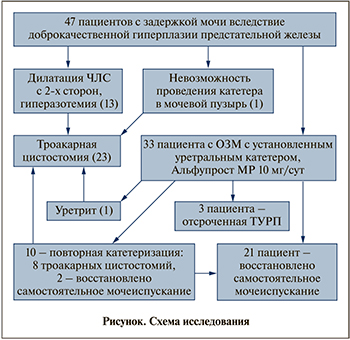

Материалы и методы. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом. С сентября по декабрь 2019 г. в отделение урологии ГКБ им. Д. Д. Плетнёва обратились 47 пациентов с ОЗМ в возрасте от 54 до 88 лет (средний возраст – 68,5±5,6 года) с ранее установленным диагнозом ДГПЖ. Средняя продолжительность заболевания составила 28±6,5 мес. Хроническая задержка мочи (билатеральная дилатация верхних мочевыводящих путей, повышение уровня креатинина и мочевины) выявлена у 13 пациентов, им была выполнена троакарная цистостомия, еще 1 пациенту не удалось установить уретральный катетер, и ему также была проведена троакарная цистостомия. После установки уретрального катетера 33 пациентам был назначен Алфупрост® МР (SUN Pharma) 10 мг с оставлением уретрального катетера на 24–72 ч (в среднем на 44±12 ч).

Препаратом исследования был выбран альфузозин (Алфупрост® МР, «SUN Pharma»), селективный α-адреноблокатор, который применяется в консервативном лечении СНМП вследствие ДГПЖ и лечении ОЗМ более двух десятков лет, положительно влияет на мужскую сексуальную функцию и не увеличивает, в отличие от тамсулозина и силодозина, риск возникновения ретроградной эякуляции [8].

После удаления уретрального катетера у 19 пациентов было восстановлено самостоятельное мочеиспускание. Троим выполнена отсроченная трансуретральная резекция предстательной железы. В связи с развитием уретрита одному пациента удалили уретральный катетер и выполнили троакарную цистостомию. У 10 пациентов возникла повторная задержка мочи, 8 пациентам выполнена троакарная цистостомия, и в 2 случаях самостоятельное мочеиспускание было восстановлено после повторного удаления катетера.

После удаления уретрального катетера у 19 пациентов было восстановлено самостоятельное мочеиспускание. Троим выполнена отсроченная трансуретральная резекция предстательной железы. В связи с развитием уретрита одному пациента удалили уретральный катетер и выполнили троакарную цистостомию. У 10 пациентов возникла повторная задержка мочи, 8 пациентам выполнена троакарная цистостомия, и в 2 случаях самостоятельное мочеиспускание было восстановлено после повторного удаления катетера.

Эффективность терапии составила 63,6% (21/33), см. рисунок. Под восстановлением самостоятельного мочеиспускания мы понимали не только восстановление самого акта, но и отсутствие необходимости повторной катетеризации в течение последующих 7 дней.

В качестве дополнительного критерия эффективности проводимой терапии нами был выбран объем остаточной мочи после катетеризации менее 150 мл.

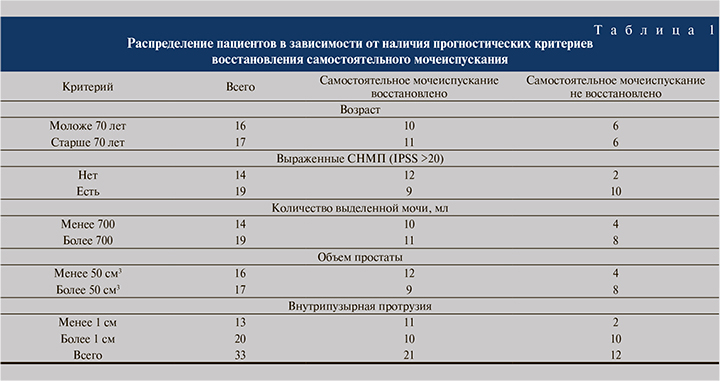

В соответствии с данными литературы нами определились следующие прогностические критерии: возраст пациента, наличие симптомов нижних мочевыводящих путей (IPSS более 20 в анамнезе), объем выделенной мочи при катетеризации и уровень внутрипузырной протрузии более 1 см (определялся при трансабдоминальном ультразвуковом исследовании при наполнении мочевого пузыря 250 мл физиологического раствора).

Распределение пациентов в зависимости от вышеперечисленных критериев приведено в табл. 1.

Статистическая обработка с определением двустороннего точного критерия Фишера (F) была проведена с использованием программы Statistica SPSS 20.0. За статистически значимую достоверность была принята р<0,05. Для математической оценки влияния того или иного фактора на исход консервативной терапии ОЗМ нами проводилась оценка отношения шансов (OR – odds ratio) и его 95% доверительный интервал (95% CI).

Результаты. В нашем исследовании из 33 пациентов с ОЗМ у 21 (63,6%) было восстановлено самостоятельное мочеиспускание (TWOC, trial without catheter). В соответствии с поставленной задачей разделение пациентов по возрасту было выполнено так, чтобы в обеих группах было одинаковое количество пациентов.

В нашем исследовании данный показатель составил 70 лет. Нами было выявлено, что возраст пациента не оказывает решающего влияния на исход консервативного лечения. Группы были сбалансированы по количеству пациентов, и в первой группе самостоятельное мочеиспускание было восстановлено у 10 из 16 пациентов, в старшей возрастной группе – у 11 из 17, межгрупповые отличия при этом не были статистически значимыми (OR=0,91, 95% CI – 0,22–3,76, F=0,99).

Наличие выраженных СНМП (IPSS более 20 баллов) оказалось значимым критерием, влияющим на исход терапии. Межгрупповые различия носили статистически достоверный характер (OR=6,67 [1,16–38,25], F=0,03).

Следующим критерием, использованным нами для оценки эффективности терапии, было количество мочи, выпущенной при катетеризации мочевого пузыря. Основываясь на данных литературы, пограничным значением был выбран объем 700 мл. В группе из 14 пациентов, у которых объем выделенной мочи был меньше 700 мл, самостоятельное мочеиспускание восстановлено в 10 случаях, во второй группе (n=19), где данный показатель превысил 700 мл, – в 11. Различия между группами были статистически незначимыми (OR=1,82 [0,42–7,94], F=0,49).

Далее оценили влияние объема простаты на исход лечения. Пограничным было выбрано значение 50 см3, группы были примерно одинаковыми по числу пациентов (16 и 17 соответственно). Самостоятельное мочеиспускание восстановлено у 12 из 16 больных первой группы, во второй группе – у 9 из 17. Межгрупповые отличия носили достоверный характер (OR=4,29 [0,97–18,97], F=0,08).

Внутрипузырная протрузия более 1 см по данным УЗИ была выявлена у 20 пациентов, у половины из которых терапия имела успех, из 13 пациентов с небольшой (менее 1 см) протрузией или ее отсутствием самостоятельное мочеиспускание было восстановлено у 11 пациентов. Межгрупповые отличия были статистически значимыми (OR=5,5 [0,96–31,43], F=0,07).

Таким образом, в ходе исследования установлено, что выраженные СНМП в анамнезе, объем простаты более 50 см3 и внутрипузырная протрузия более 1 см оказывают статистически значимое влияние на исход консервативного лечения ОЗМ. Результаты статистической обработки нами приведены в табл. 2.

Также нами была проведена оценка переносимости терапии альфузозином 10 мг/сут. Ни в одном случае препарат не был отменен, у 1 пациента было отмечено головокружение, которое не сопровождалось снижением артериального давления, и еще в 1 случае отмечалась тахикардия.

Низкая частота развития нежелательных явлений, возможно связанных с приемом препарата, обусловлена так называемой матричной формой выпуска препарата, которая позволяет медленно высвобождаться альфузозину, избегая пиковых концентраций в плазме крови, что помимо высокой простатселективности самого альфузозина делает его одним из препаратов выбора для терапии пациентов не только с ОЗМ, но и с СНМП вследствие ДГПЖ [10].

Обсуждение. Острая задержка мочеиспускания – наиболее серьезное осложнение ДГПЖ. Точные причины ее развития до конца не установлены, в качестве возможных указываются воспаление простаты, перерастяжение мочевого пузыря при его переполнении, употребление алкоголя, половой акт. В результате воздействия того или иного фактора или их комбинации повышается чувствительность α-адренорецепторов шейки мочевого пузыря, что приводит к закрытию шейки мочевого пузыря; ряд авторов считает, что при задержке мочи возникает инфаркт предстательной железы в результате нарушения кровообращения. Совокупность всех факторов приводит к резкому увеличению периферического уретрального сопротивления и невозможности опорожнить мочевой пузырь. Острая задержка мочи встречается примерно у 1% мужского населения и у 0,4–25% мужчин, обращающихся за урологической помощью [9]. В качестве возможных причин развития данного состояния помимо ДГПЖ указывается атония детрузора в результате различных неврологических заболеваний, сахарного диабета, а также его переполнение во время анестезиологического пособия при проведении неурологических операций, при различных отравлениях и т.д. Тем не менее ДГПЖ остается основной причиной ОЗМ.

Существует три различные тактики ведения пациентов. Экстренное или отсроченное оперативное лечение оправданно в связи с его высокой эффективностью в отношении восстановления самостоятельного мочеиспускания. Помимо необходимости проведения экстренного неурологического стационарного обследования пациента для уточнения его соматического статуса и выявления противопоказаний к операции, экстренное оперативное вмешательство ассоциируется с высоким риском возникновения таких осложнений, как кровотечение, требующее переливания компонентов крови, инфекции мочевыводящих путей. Кроме того, часть пациентов опасаются развития эректильной дисфункции после операции и ретроградной эякуляции. Установлено, что рубцовые осложнения в отдаленном периоде после ургентных трансуретральных операций в связи с ОЗМ встречаются на 25% чаще, чем после плановых операций [3]. Среди гериатрических пациентов с нарушением функции почек летальность в течение года после операции в 6 раз выше, чем у неоперированных сверстников [4].

Установка постоянного уретрального катетера или цистостомического дренажа всегда сопровождается инфицированием мочевыводящих путей и связана с повышенным риском возникновения инфекционных и геморрагических осложнений при последующем плановом оперативном лечении. Наличие постоянного дренажа может сопровождаться снижением емкости мочевого пузыря, развитием болевого синдрома и снижением качества жизни пациентов. С другой стороны, постоянный отток мочи из мочевого пузыря при цистостомии позволяет улучшать обмен веществ, снижать показатели азотемии и обеспечивать условия для полноценной подготовки к операции. Так или иначе, пациенты с постоянным уретральным катетером или цистостомическим дренажом находятся в группе риска по инфекционно-воспалительным и геморрагическим осложнениям при проведении второго этапа оперативного лечения. Согласно полученным нами данным, попытка удаления уретрального катетера характеризуется наихудшими шансами на успех в случае, если задержка мочи наступила на фоне выраженных СНМП, объеме простаты более 50 см3 и ее внутрипузырной протрузии более чем на 10 мм.

Третий подход состоит в восстановлении самостоятельного мочеиспускания посредством приема α-адреноблокатора. Выбор альфузозина был основан на результатах многоцентрового исследования Alfaur, в котором проводилась оценка эффективности применения препарата в отношении 360 пациентов. При этом успех на фоне приема альфузозина был достигнут у 61,9% пациентов против 47,9% в группе плацебо (p=0,012) [10].

В 2014 г. был опубликован Кокрановский мета-анализ по использованию α-адреноблокаторов для лечения ОЗМ, основанный на 9 рандомизированных клинических исследованиях, проведенных в соответствии с критериями качественной клинической практики [11]. Во всех 9 исследованиях сообщается о более высокой частоте возобновления самостоятельного мочеиспускания при приеме α-адреноблокаторов – 60,2 (366/608) против 38,1% (185/486) при использовании плацебо. При оценке частоты возникновения нежелательных явлений при приеме альфузозина (3/238) не было отмечено статистически значимых отличий (OR=0,77, 95% CI – 0,13–4,54) по сравнению с группой плацебо – 2/122 [12].

Несмотря на то что мета-анализ содержит ограниченное число наблюдений (всего 1044 участника из 9 рандомизированных контролируемых исследований), неполные данные о пациентах, не позволяющих полноценно определить прогностические критерии эффективности консервативного подхода, суммарная эффективность метода при использовании алфузозина на 55% выше, чем при плацебо.

Кроме точного определения прогностических критериев в будущем необходимо ответить на следующие вопросы:

1) каковы оптимальные сроки удаления уретрального катетера; 2) в какое время суток оптимально удалять уретральный катетер; 3) как долго после восстановления самостоятельного мочеиспускания пациенты должны принимать α-адреноблокаторы; 4) в какие сроки после восстановления самостоятельного мочеиспускания и всегда ли необходимо выполнять плановое оперативное лечение и будут ли отличаться отдаленные результаты этих операций от таковых у пациентов без ОЗМ в анамнезе?

Заключение. В ходе настоящего проспективного исследования установлена высокая эффективность и безопасность препарата Алфупрост® МР 10 мг/сут для пациентов с ОЗМ. Кумулятивная эффективность в отношении восстановления самостоятельного мочеиспускания составила 63,6%. Полученные нами данные свидетельствуют о высокой эффективности препарата Алфупрост® МР, сопоставимой с таковой оригинального альфузозина и других селективных α-адреноблокаторов, используемых по данному показанию. Нежелательные явления были зафиксированы лишь у 2 (6%) пациентов. Вышеуказанное соотношение эффективность/безопасность позволяет нам рекомендовать Алфупрост® МР 10 мг/сут для использования пациентами с ОЗМ вследствие ДГПЖ.