Введение. Посткоитальный цистит (ПЦ) - особая форма рецидивирующего воспаления мочевого пузыря у женщин, эпизоды которого возникают после полового акта. В национальных клинических руководствах и рекомендациях наиболее авторитетных урологических сообществ (AUA, EAU) изложены принципы профилактики обострения цистита. Из всех указанных способов только применение антибиотиков после коитуса основано на обширной доказательной базе, однако ассоциировано с известными побочными эффектами и развитием антибиотикорезистентности уропатогенных бактерий. В настоящее время отсутствуют рекомендации, касающиеся помощи пациенткам, у которых все принимаемые мерыз в том числе долгосрочная антибактериальная профилактика и терапия, оказались неэффективными.

Исторически считается, что обязательным условием для развития ПЦ должно быть смещение наружного отверстия мочеиспускательного канала во влагалище во время коитуса, связанное с анатомически «низким» расположением уретры и/или ее высокой подвижностью. Впервые на данную проблему указал в 1959 г. R.P. O’Donnell [1]. Он описал у женщин, страдающих посткоитальным циститом, низкое расположение наружного отверстия уретры и назвал данное состояние относительной гипоспадией. Автор предположил, что оно в сочетании с остатками гименального кольца в виде радиально идущих от уретры складок служит причиной постоянного инфицирования мочевого пузыря во время полового акта. O’Donnell связывал данные анатомические особенности с неполным разрывом девственной плевы в начале половой жизни, что приводит к образованию уретро-гименальных складок, нависанию остатка гимена над уретрой в виде «капюшона» и смещению ее к интроитусу. В своей работе он впервые предложил метод хирургической профилактики рецидивов посткоитального цистита - гименотомию. Суть операции заключалась в рассечении уретро-гименальных складок, что, по его мнению, должно приводить к высвобождению мочеиспускательного канала и снижению частоты рецидивов цистита. Однако операция не оправдала ожиданий, т.к. отверстие уретры оставалось в том же положении и так же при половых актах смещалось во влагалище с последующим развитием рецидивов цистита. Впоследствии идеи, заложенные O’Donnell, развивались другими авторами. Так, R.C. Hirschhorn [2] разработал операцию, которую назвал «уретролиз» — поперечное рассечение уретро-вагинального промежутка с продольным его сшиванием. В 1992 г. L. I. Van Bogaert [3] впервые предложил мобилизовывать уретру, а затем перемещать ее вверх, ближе к клитору, используя единый вертикальный разрез, который затем ушивался над мочеиспускательным каналом. Данный способ, названный транспозицией уретры, стали применять в ряде клиник, в том числе и в России [4, 5]. Однако такой подход не получил распространения ввиду недостаточного перемещения уретры от интроитуса и ненадежной фиксации ее в новом положении, что приводило к расхождению швов, возврату наружного отверстия мочеиспускательного канала на прежнее место и рецидивам заболевания. В результате ее перестали применять, на что указывает отсутствие за последние три десятка лет публикаций на эту тему в зарубежной литературе. Для решения данной проблемы нами был разработан способ оперативной коррекции уретры при посткоитальном цистите [6, 7].

Цель исследования: изучить патогенетические факторы развития посткоитального цистита и эффективность экстравагинальной транспозиции уретры.

Материалы и методы. С 2005 по 2020 г. в нашей клинике экстравагинальная транспозиция уретры по разработанному, а затем усовершенствованному нами способу (патенты на изобретение № 2686948 от 2011 г. и № 2408296 от 2018 г.) произведена 438 женщинам в возрасте от 18 лет и до 61 года, в среднем - 24±1,3 года. Обследование включило сбор анамнеза, физикальное обследование, осмотр наружных половых органов, общий и микробиологический анализы мочи, ультразвуковое исследование мочевого пузыря.

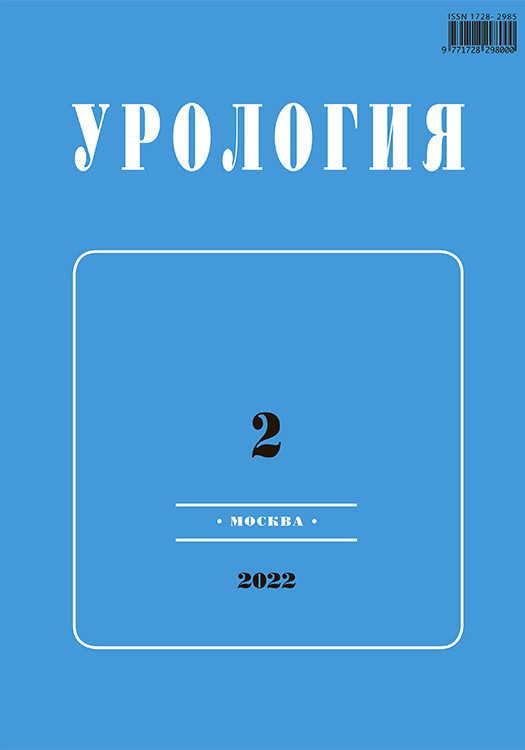

Практически у всех прооперированных женщин уретра располагалась над входом во влагалище в области остатков гимена. Особенно хорошо контурировались расходящиеся от уретры гименальные складки после установки влагалищного зеркала (рис. 1). У большинства больных определялось значительное расстояние от уретры до клитора (рис. 2), однако у части пациенток это расстояние было коротким (рис. 3). Само же наружное отверстие мочеиспускательного канала у тех и других находилось на одном и том же месте - перед входом во влагалище. Цистит у наблюдаемых нами пациенток развивался после каждого или почти каждого полового акта. У большинства из них рецидивы инфекций мочевыводящих путей беспокоили с начала половой жизни, у других — после смены полового партнера, перенесенных родов, оперативных вмешательств в этой области, острых инфекционных заболеваний и др.

Смысл хирургической коррекции данного состояния заключается в перемещении наружного отверстия уретры дальше от входа во влагалище. Предлагаемые ранее способы, в том числе транспозиция уретры по Van Bogaert, не позволяли смещать ее максимально высоко, а главное — надежно фиксировать в новом положении, что приводило к рецидиву заболевания. Суть разработанного нами способа операции заключается в мобилизации всей уретры, проведении ее в субмукозном тоннеле в область клитора, где через отдельный разрез она выводится наружу и фиксируется узловыми швами. Задняя стенка уретры захватывается в шов при закрытии разреза влагалища [6]. Данный способ позволил кардинально улучшить результаты операции, что способствовало ее распространению. Так, за первые 3 года в нашей клинике таких операций было 17, затем их количество быстро увеличивалось, и в итоге за трехлетие — с 2017 по 2019 г. - были прооперированы уже 190 женщин. За 2020 г. их число уменьшилось в связи с эпидемиологической обстановкой. Динамика количества прооперированных больных приведена на диаграмме (рис. 4).

За последнее время данная операция получила всеобщее признание и стала применяться во многих клиниках нашей страны [8, 9], а также вызвала интерес на конгрессах Европейкой и Американской ассоциаций урологов [10, 11].

Результаты. Из 438 оперированных нами женщин в отдаленном послеоперационном периоде обследованы 315 (71,9%). У 297 (94,3%) пациенток наблюдался положительный результат: 214 (72%) из них достигли полного выздоровления, у 77 (25,9%) циститы возникают не более 2 раз в год и не всегда связаны с половым актом. Для 18 (5,7%) операция оказалась неэффективной. У 11 отмечено обратное смещение уретры и возобновление эпизодов цистита, у 7 обострения воспалительного процесса, связанные с половым актом, стали возникать с прежней частотой через 3 года после вмешательства. Повторная операция выполнена 8 больным, у 7 из них она оказалась эффективной.

Обсуждение. До последнего времени основной причиной развития посткоитального цистита считалось анатомически низкое нахождение наружного отверстия мочеиспускательного канала, что способствовало глубокому смещению его при половом акте во влагалище. Такое расположение уретры называли женской гипоспадией, относительной гипоспадией, влагалищной эктопией или дистопией наружного отверстия мочеиспускательного канала, вагинизацией, а указание на подвижность диагностировалось как гипермобильность уретры. Все эти термины, по нашему мнению, некорректны. Так, нельзя экстраполировать гипоспадию у мужчин, включающую серьезную аномалию не только уретры, но и полового члена, на женщин. В российской и зарубежной литературе отсутствует общепринятое представление о женской гипоспадии, хотя приводятся даже разные классификации данному состоянию. Авторы, считающие правомочным этот термин, определяют гипоспадию как расположение наружного отверстия уретры на передней стенке влагалища, проксимальнее гименального кольца, а в крайне редких и тяжелых случаях - слиянием шейки мочевого пузыря и влагалища с развитием недержания мочи [12]. Это редкое патологическое состояние, которое правильнее называть эктопией или дистопией уретры, не имеет ничего общего с посткоитальным циститом. У сотен прооперированных нами женщин наружное отверстие уретры всегда располагалось на границе преддверия и влагалища в зоне нахождения остатков гименального кольца. Необходимо отметить, что в литературе отсутствует четкое понятие нормального расположения наружного отверстия женской уретры. В учебнике анатомии под редакцией М. Г. Привеса [13] описано нахождение его примерно на 2 см ниже головки клитора. В последнем издании классического учебника Gray's anatomy [14] расположение наружного отверстия мочеиспускательного канала на передней стенке влагалища описано как нормальное.

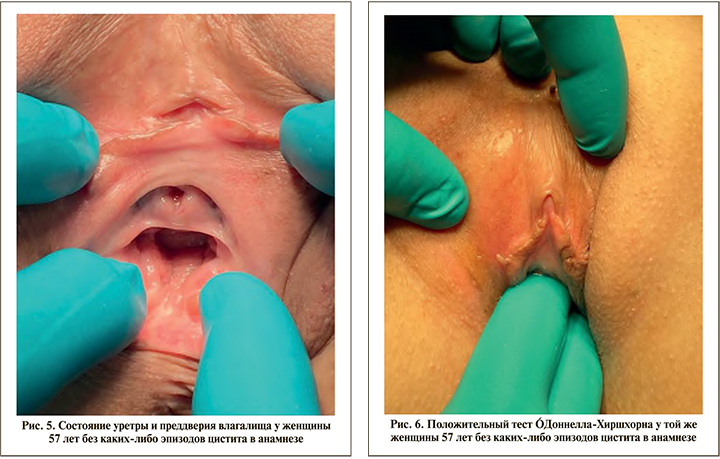

Термин «гипермобильность уретры», по нашему мнению, также неприемлем и не может фигурировать как диагноз. Под ним подразумевается повышенная смещаемость мочеиспускательного канала, но он в обычном состоянии неподвижен, а тем более не установлена степень (норма) его подвижности при половом акте. Для выявления гипермобильности был предложен тест, описанный О'Доннеллом и затем Хиршхорном: два пальца исследователя вводятся во влагалище пациентки, при этом отмечается полное смещение наружного отверстия уретры во влагалище. На нашем опыте этот тест практически всегда положителен, в том числе у здоровых женщин, так как достаточно глубокое введение двух пальцев приводит к смещению наружного отверстия уретры во влагалище у всех обследуемых. На рис. 5 представлено состояние преддверия влагалища у женщины 57 лет, жившей регулярной половой жизнью, без каких-либо эпизодов цистита в анамнезе. Вместе с тем у нее имеются все анатомические атрибуты, описанные О'Доннеллом и другими авторами (складка слизистой преддверия влагалища, нависающая над уретрой в виде капюшона, низкое расположение мочеиспускательного канала на границе между преддверием и влагалищем, радиально расходящиеся от нее гименальные складки). У женщины также определяется положительный тест О'Доннелла-Хиршхорна (рис. 6).

Согласно нашим наблюдениям, уретра у подавляющего большинства женщин находится непосредственно над входом во влагалище, а визуальное ощущение «низко» расположенного ее наружного отверстия создается за счет разной длины преддверия влагалища и разного расстояния от уретры до клитора. Правильнее считать, что не мочеиспускательный канал располагается низко, а клитор - высоко.

В приведенных литературных источниках определение расположения наружного отверстия уретры производилось исключительно визуально. T. M. Hotoon [15] впервые провел морфометрические исследования и определил, что расстояние от уретры до ануса у женщин с рецидивирующими мочевыми инфекциями короче, чем у здоровых женщин, хотя разница и составила в среднем всего 2 мм. В. Н. Лесовой [16] и соавт. измеряли уретро-клиторный промежуток у здоровых женщин и пациенток с посткоитальным циститом. Отмечено, что у больных ПЦ это расстояние — 3 см и более, в то время как у здоровых женщин менее 3 см. Авторы также проводили сравнение размеров полового члена у партнеров здоровых женщин и партнеров пациенток с посткоитальным циститом. Они пришли к выводу, согласно которому данный фактор не влияет на развитие последнего, что противоречит нашим наблюдениям.

В исследовании K. Gyftopoulos et al. [17] авторы произвели измерения морфометрических показателей пациенток с рецидивирующим посткоитальным циститом и у здоровых женщин, после чего рассчитали прогностическую ценность каждого показателя в развитии заболевания. В результате выявлено, что наружное отверстие уретры у здоровых женщин действительно позиционировано выше относительно влагалища, при этом и длина преддверия влагалища у них больше, однако разница этих показателей незначительная (разница медиан — 5 мм). Наиболее всего с развитием ПЦ коррелирует расстояние от уретры до влагалища, которое, судя по методологии исследования, является половиной вертикального размера интроитуса. Разница медиан этого показателя между группами весьма существенна: у больных посткоитальным циститом он больше на 10 мм. Причина такой корреляции, вероятно, в том, что меньший размер интроитуса закономерно приводит к более сильному натяжению и деформации уретры во время полового акта.

Независимо от того, какая анатомическая особенность играет решающую роль, необходимым условием для развития инфекции является многократное смещение уретры во влагалище во время полового акта, то есть вестибуло-вагинальная фрикционная дислокация уретры. Она при этом не только смещается, но и деформируется, что приводит к ее контаминации и развитию воспалительного процесса. Возможно, за счет продольного повторяющегося сжатия и расправления мочеиспускательного канала, содержимое влагалища всасывается в мочевой пузырь по принципу работы вантуза. Таким образом, в основе развития цистита лежит не статика, а динамика, то есть смещение наружного отверстия уретры во влагалище. Поскольку проба О'Доннелла-Хиршхорна, как было отмечено выше, положительна для всех обследуемых, следует полагать, что данные процессы происходят у них в норме. Однако не у всех женщин развивается рецидивирующий посткоитальный цистит. Причиной этому, вероятно, служит разная выраженность дислокации уретры, на что оказывают влияние все вышеописанные факторы: узость входа во влагалище и несоответствие его размерам полового члена партнера, длина и ширина мочеиспускательного канала, его эластичность, расстояние от уретры до интроитуса, уретрогименальные складки, интенсивность и продолжительность полового акта, тяжелые, осложненные роды и оперативные вмешательства в данной области. В известной степени после устранения даже одного из факторов некоторые женщины отмечают положительный эффект, например, от рассечения уретро-гименальных складок, субуретрального введения объемообразующих веществ, или изменения частоты рецидивов цистита в зависимости от размеров полового члена. При экстравагинальной транспозиции уретры она уводится из зоны натяжения и отдаляется от входа во влагалище. Изменяются также ее длина и структура, состояние парауретральных тканей. Во время этой операции наружное отверстие мочеиспускательного канала также освобождается от прикрывающих его остатков гимена, которые могут быть еще и объектом колонизации уропатогенных бактерий [17].

Помимо анатомических предпосылок одной из причин развития ПЦ является изменение микробиоты влагалища.

В ряде случаев установить связь с нарушением микрофлоры можно во время осмотра половых органов, обнаружив выделения и другие признаки воспаления. Однако неочевидны ситуации, когда у женщины отсутствуют воспалительные заболевания влагалища. В обзорной статье A. E. Stapleton [18] убедительно показана роль лактобацилл в препятствии колонизации влагалища E. coli — одного из основных возбудителей цистита. Снижение содержания этих бактерий приводит как к воспалительным и невоспалительным заболеваниям влагалища, так и к развитию рецидивирующих инфекций мочевого пузыря. В недавнем исследовании A. Aydin [19] показано влияние анатомии малых половых губ на развитие цистита. В своей работе автор также обнаружил, что у женщин с рецидивирующим воспалением мочевого пузыря среда влагалища более щелочная, чем у здоровых, что может являться следствием нарушения микробиоты. Значимость этих факторов подтверждается тем, что у ряда женщин посткоитальный цистит может развиваться после перенесенной антибактериальной терапии, которая закономерно приводит к нарушению микрофлоры влагалища. В то же время в некоторых исследованиях показана эффективность пробиотиков, содержащих лактобациллы, в профилактике инфекций мочевыводящих путей [20].

Заключение. Таким образом, наружное отверстие мочеиспускательного канала у здоровых женщин и у пациенток с рецидивирующим посткоитальным циститом располагается примерно на одном уровне перед входом во влагалище. Это не низкое, как ранее представлялось, а вполне нормальное расположение наружного отверстия уретры. С этих позиций остается не совсем понятно, почему только у ряда женщин после начала половой жизни возникают связанные с коитусом частые рецидивы цистита. На сегодняшний день мы рассматриваем комплекс факторов риска развития заболевания. Наиболее значимые из них — это состояние микрофлоры влагалища, вирулентность уропатогенных бактерий, анатомические особенности уретры и влагалища, его узость с несоответствием размерам полового члена, интенсивность и продолжительность полового акта, тяжелые, осложненные роды и оперативные вмешательства в данной области. Выполнение экстравагинальной транспозиции уретры по нашему методу позволяет устранять деформацию и смещение ее во влагалище во время фрикций, что и препятствует инфицированию мочевого пузыря. Основным показанием к проведению операции является прямая взаимосвязь эпизодов цистита с половым актом. Наилучшие результаты достигаются при правильном отборе пациенток и соблюдении всех технических особенностей разработанной в нашей клинике операции.