Перкутанная нефролитотрипсия (ПНЛ) остается основным методом лечения больных с крупными и коралловидными камнями почек. В настоящее время данная операция выполняется в большинстве урологических клиник разных стран. Результаты ПНЛ оцениваются путем изучения ее эффективности, количества интраи послеоперационных осложнений и таких параметров, как время операции и флюороскопии, сроки госпитализации. Однако между клиниками существуют определенные различия в их интерпретации, что связано с отсутствием единой системы клинической и академической оценок характеристик камней и исходов ПНЛ. Поэтому изучение предоперационных факторов, влияющих на эффективность и количество осложнений ПНЛ, имеет немаловажное значение. Необходимость стандартизации результатов ПНЛ, выполненных в различных эндоурологических центрах, диктовала создание прогностических моделей. Основная их цель заключалась в предоперационном прогнозировании эффективности операции и ее осложнений, консультировании пациентов и устранении межклинических различий. В настоящее время предложено несколько подобных оценочных шкал при ПНЛ: Guy’s, CROES ПНЛ, S. T. O. N. E. и S-ReSC [1–4]. Они представляют собой специальные балльные системы, позволяющие на основании изучения включенных переменных оценить эффективность ПНЛ и количество осложнений. В них не только учитываются показатели камня и особенности почечной анатомии, но и могут использоваться характеристики самого пациента (индекс массы тела, предыдущие операции на почках) и опыт хирурга. Данные прогностические модели были предложены в начале текушего десятилетия, а в англоязычной литературе уже встречается достаточное количество публикаций, изучавших результаты одной или нескольких моделей после ПНЛ. Однако они не позволяют считать какую-то из них общепринятой и наиболее стандартизированной для применения в клинической практике. Кроме того, одни оценочные системы простые из-за небольшого количества показателей, другие сложные ввиду необходимости изучения более 4–5 предоперационных параметров и трудностей с вычислением баллов. Поэтому отношение эндоурологов к ним остается неоднозначным и не всегда оптимистичным. Об этом свидетельствует работа M. Elkoushy et al. [5], проводивших опрос 162 респондентов, которые были в основном из Северной Америки, Африки, Европы и Азии (31,5%, 19,7, 16,7 и 15,4%). Им был задан один вопрос: какую нефролитометрическую систему вы используете или предпочитаете? Из опрошенных 10,5% вообще не были осведомлены об их наличии, в клинической практике применяли только 14,5% (у 124 из 145 осведомленных о них). Индекс STONE использовали 29% респондентов, Guy’s-балльную систему – 10,3%, номограмму CROES – 8,3% и S-ReSC – 2,1%. Однако в литературе периодически появляются публикации, оценивающие прогностические возможности балльных систем после ПНЛ [6–12]. Несмотря на использование в них различных показателей, авторы указывают на корреляционное влияние количества баллов на процент эффективности ПНЛ и количество осложнений. В связи с этим возникает вопрос о необходимости использования более сложных нефролитометрических шкал, если имеются достаточно простые и практичные для повседневной работы эндоуролога. Кроме того, наличие нескольких балльных систем затрудняет практикующему урологу выбрать среди них наиболее оптимальную. В отечественной литературе отсутствуют публикации о нефролитометрических шкалах при ПНЛ, за исключением двух статей [13, 14]. Целью нашей работы было проведение анализа литературных данных о существующих прогностических моделях при ПНЛ. Детальное описание используемых в каждой из них показателей для предикции результатов ПНЛ поможет ознакомить молодых отечественных урологов с нефролитометрическими системами, правильно их использовать и внедрять в клиническую практику.

Нами проводился поиск статей о нефролитометрических системах для оценки результатов ПНЛ в таких базах данных, как PubMed, Scopus и Embase. Ключевые слова для поиска: «percutaneous nephrolithotomy», «nephrolithometric scoring systems». После анализа литературы за последние 10 лет изначально отобрано 110 публикаций. В дальнейшем 55 работ были исключены, так как они не изучали нефролитометрические шкалы (53) или не были опубликованы на английском языке (2). После ознакомления абстрактами или полным текстом оставшихся публикаций мы исключили еще 13 работ, которые касались оценке результатов ПНЛ у детей, были обзорными и дублирующими статьями или комментариями рецензентов к ним. После вышеупомянутого отбора в данный несистематический обзор литературы были включены 42 статьи (рис. 1). Дополнительно в работу включены две отечественные публикации о нефролитотомических шкалах.

Характеристика нефролитометрических шкал

В настоящее время существует четыре нефролитометрические шкалы, используемые при ПНЛ. В основу каждой из них включены определенные показатели, за которые в зависимости от характеристики камня и анатомии почки присваиваются баллы, окончательная сумма которых позволяет прогнозировать результаты ПНЛ. Основные данные всех скоринг-систем и изучаемые показатели представлены в табл. 1 и 2.

Guy’s-скоринг система

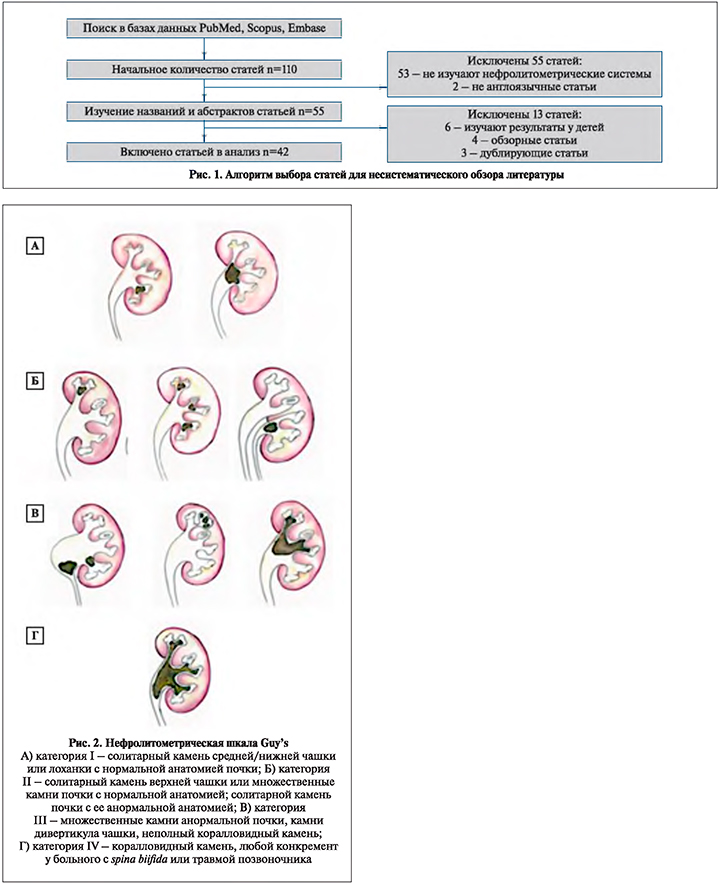

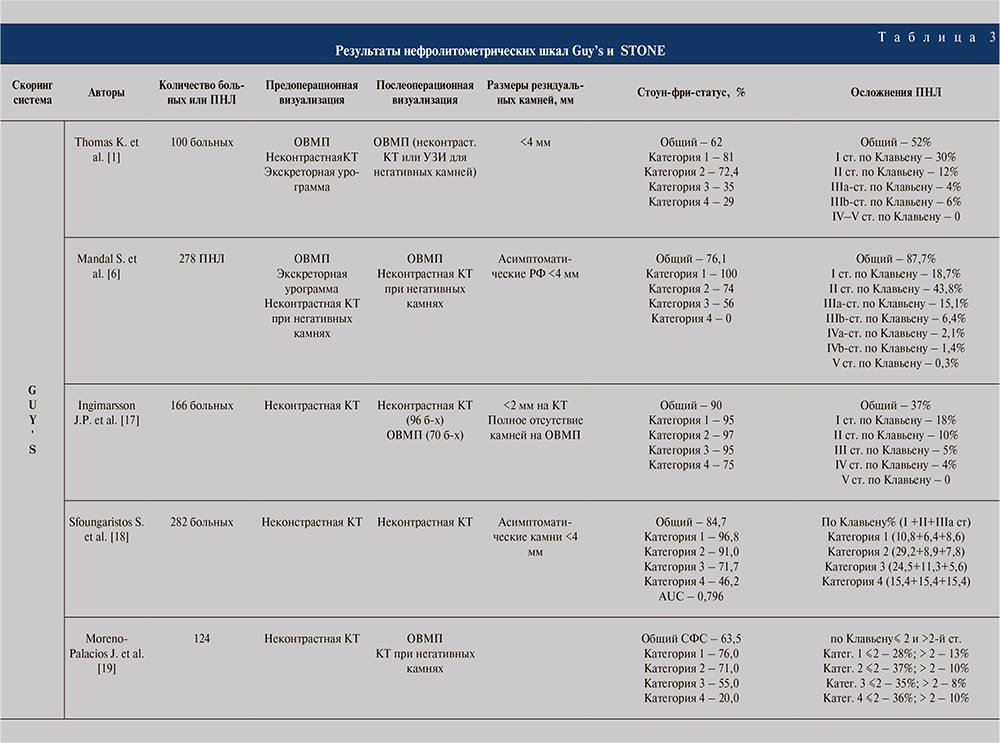

Guy’s-скоринг-система разработана урологами из Лондонского Guy’s and St Tomas Hospital в 2011 г. и основана на опубликованных данных и результатах эндоурологов данного учреждения [1]. Она достаточно несложная для использования в повседневной практике, хорошо коррелирует с стоун-фри-статусом (CФС) и частотой осложнений ПНЛ. В ней выделяют четыре категории сложности в зависимости от локализации камня и анатомических особенностей почки (рис. 2). Эффективность Guy’s подтверждена проспективным исследованием результатов ПНЛ на 100 пациентах, которым до операции выполнялась обзорная рентгенография верхних мочевых путей (ОВМП). Через 6 нед. после ПНЛ проводились компьютерная томография (КТ) или ОВМП для определения эффективности операции, определяемой как отсутствие или наличие резидуальных фрагментов <4 мм. С увеличением категории сложности по данной шкале ожидаемая эффективность операции снижается, которая, по данным K. Tomas et al. [1], составила: I=81%, II=74,2%, III=35% и IV=29%. Несколько авторов провели моноисследование по изучению эффективности Guy’s-системы [6, 15–20] и использовали нативную КТ для диагностики камня почек. Статистическая значимая взаимосвязь между Guy’s-скоринг-системой и степенями осложнений по Клавьену обнаружена в трех работах [6, 15, 16]. Так, по данным R. K. Sinha et al. [15], среди 142 операций при высоком проценте их эффективности даже при 4 (77,8%) категориях общее количество осложнений по Клавьену в зависимости от групп составило 23%, 61, 52 и 77,7% соответственно. О. Omer Rashid et al. [20] оперировали 115 пациентов, у которых CФС был 20,9%, 41,7, 21,7 и 15,7%. До конца непонятно: почему в I группе был низкий процент эффективности ПНЛ? Авторами выявлена достоверная обратная корреляция между Guy’s-скорингсистемой и эффективностью ПНЛ (р<0,001). Частота осложнений с использованием системы классификации Клавьен были значительно выше при III и IV степенях (р=0,002). Данные других авторов по результатам использования Guy’s-скоринг-системы представлены в табл. 3. Ее основным преимуществом стала его простая и легкая воспроизводимость в клинической практике для прогнозирования результатов ПНЛ. Эффективность ее была подтверждена другими исследованиями, а использование неконтрастной КТ до и после ПНЛ расширила ее универсальную привлекательность. Недостатки заключаются в том, что в исследование не включаются размер камня, его плотность и состав, способные влиять на эффективность ПНЛ. Кроме того, при распределении пациентов на категории не всегда учитывается вариабельность клинических случаев. Например, в IV категорию сложности наряду с полным коралловидным нефролитиазом включают пациентов с расщеплением позвоночника и одиночным камнем лоханки 2 см, хотя таковых на практике не так много. Также в I и II категориях могут оказаться больные с камнями, имеющими довольно вариабельные объемы. Использование только четырех категорий не позволяет адекватно оценивать сложность крупных камней, что может влиять на возможность этой системы прогнозировать результаты ПНЛ.

Нефролитометрическая шкала STONE

STONE-шкала была разработана на основании литературного анализа для определения наиболее значимых параметров, влияющих на результаты ПНЛ [2]. Она включает пять переменных: размер или объем камня (Stone size), длину перкутанного доступа (Tract length), наличие расширения ЧЛС (Obstruction), число вовлеченных чашечек (Number of involved calyces) и плотность камня (Essence). Изучаемые показатели оценивались с помощью предоперационной неконтрастной КТ, за каждый из них присваивались баллы. В основном пациент получал 1 или 2 балла, только за коралловидный камень или объем 800–1599 мм2 3 балла, при ≥1600 мм2 – 4. Полученные баллы суммировались, и на основании общего показателя прогнозировались результаты ПНЛ. Для оценки прогностической ценности этой шкалы авторы использовали результаты ПНЛ 117 пациентов.

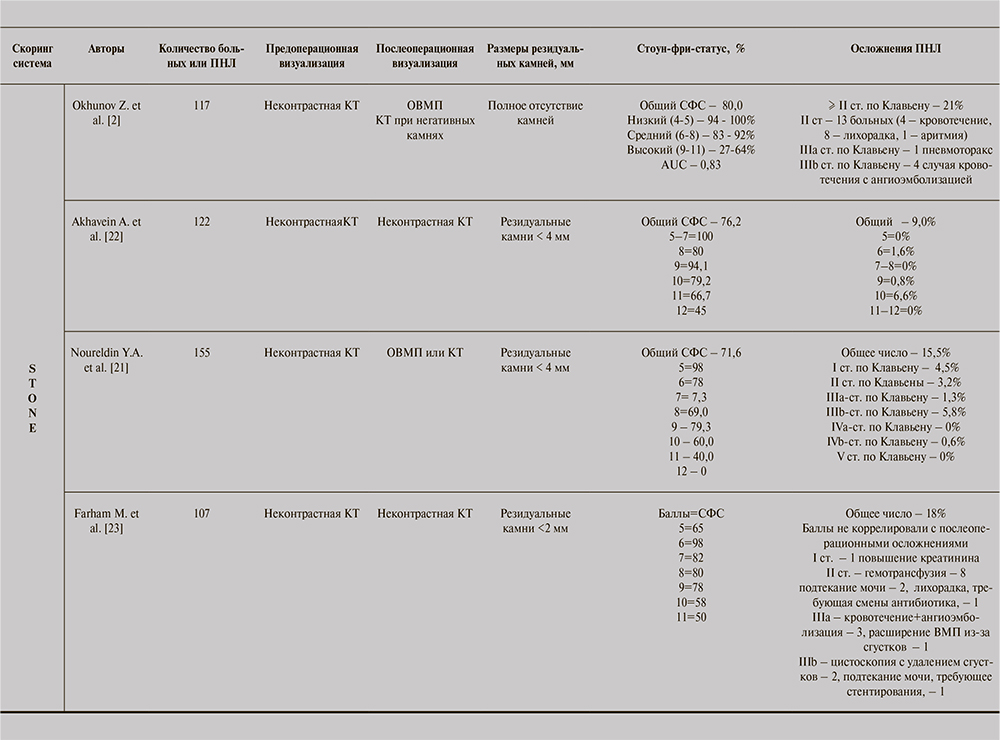

Низкое количество (3–5) баллов коррелировало с эффективностью операции от 94 до 100%, умеренное (6–8) от 83 до 92%, высокое (9–13) от 27 до 64% [2]. Дальнейшее исследование продемонстрировало межклиническую надежность STONE-шкалы, хотя опыт и знание специалистов в области КТ могли влиять на точность оценки сложностей камней. Кроме того, авторы установили, что количественное определение размера камня и числа вовлеченных чашечек было наименее воспроизводимым при данной скоринг-системе [7]. Работы нескольких авторов подтвердили эффективность STONE [21–23]. Их данные приведены в табл. 3. Y. Noureldin et al. [21] установили, что эта система коррелирует с объемом кровопотери, временем операции и госпитализации, но не с количеством осложнений.

A. Аkhavein et al. [22] использовали эту систему в отношении 122 пациентов, которым выполнялась ПНЛ. До и после операции оценку камня производили с помощью неконтрастной КТ. Нефролитометрические баллы колебались от 5 до 13 со средним значением 9,5. Резидуальные камни оценивали по размерам как 0–2, 3–4 и >4 мм, и они были диагностированы у 54,9%, 21,3 и 23,8% пациентов. Средние показатели нефролитометрических баллов в зависимости от размеров резидуальных камней составили 8.87, 9.73 и 10.79 соответственно (р<0001). M.. Farhan et al. [23] оценивали эффективность STONE-шкалы для 107 больных после ПНЛ, которая составила 80%. По данным авторов, среди изучаемых показателей более крупный камень (р=0,002) и вовлечение нескольких чашечек (р=0,04) связаны с остаточными фрагментами, а длина тракта, плотность камня и наличие гидронефроза не коррелировали с ними. Так, СФС при длине тракта более 100 мм был 87% по сравнению с 80% при коротком доступе (р=0,306). Около 2/3 пациентов имели плотность камня более 900 HU, у которых эффективность ПНЛ была 78%, а при <900 HU – 85% (р=0,095). Пациенты без резидуальных фрагментов, по данным послеоперационной КТ, имели более низкие общие баллы, чем с их наличием (7,24/8,14; р=0,02). Нефролитометрическая шкала STONE также коррелировала с продолжительностью операции, которая была значительно больше при более высоком балле (р=0,03). Данная система в отличие от Guy’s для оценки включает пять показателей, оказывающих значительное влияние на результаты ПНЛ. Она позволяет разделять пациентов на группы низкого, среднего и высокого рисков в зависимости от количества баллов, проводить их консультацию перед ПНЛ, планировать операцию и прогнозировать ее результаты. Кроме того, в STONE-шкалу включаются минимальные клинические данные, полученные только на основании предоперационной КТ почек. Одним из недостатков этой системы на этапе внедрения была оценка ее на небольшой когорте пациентов, что, возможно, могло лимитировать применимость в более широкой группе. Некоторые переменные данной системы имеют ограниченное прогностическое значение, и они не всегда адекватно оцениваются с помощью КТ. Так, на КТ-сканах не всегда удается правильно определять длину перкутанного доступа и плотность камня. Оценка степени гидронефроза (да или нет) достаточно субъективная и нуждается в разработке более строгих критериев. Авторы также признают необходимость оптимального способа определения размера камня и количества задействованных чашек, что повысило бы прогностическую ценность STONE. По их мнению, стандартизированное определение чашечки и плоскость изображения, используемая для уточнения локализации камня, улучшили бы воспроизводимость нефролитометрической шкалы. На основании данных КТ существует возможность создания 3D-модели ЧЛС для более точного определения числа вовлеченных чашечек и размеров камня. Также остается неясным, как некоторые авторы получали общее количество баллов менее 5, тогда как данная нефролитометрическая шкала подразумевает изучение пяти переменных, за каждую из которых пациент должен получать по меньшей мере 1 балл. Поэтому минимальное количество присуждаемых баллов может быть пять и более. Возможно, в некоторых случаях не удается оценивать какой-то из показателей, изучаемых в шкале STONE.

CROES ПНЛ-номограмма

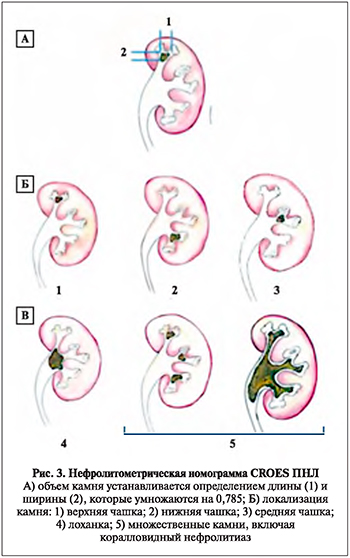

Номограмма CROES ПНЛ представляет собой модель, созданную для прогнозирования результатов ПНЛ. Она была предложена A. Smith et al. [3] как альтернатива Guy’sскоринг-системе и создавалась на основании результатов ПНЛ 2806 пациентов. Для анализа в исследование включали такие показатели, как индекс массы тела, коралловидные камни, а также объем камня, его локализация и количество. По данным A. Smith et al. [3], наиболее значимым предиктором эффективности ПНЛ были объем камня, его количество, расположение чашечек и коралловидный нефролитиаз (рис. 3). Эффективность операции оценивалась как отсутствие камней или наличие резидуальных фрагментов <4 мм на ОВМП через 30 дней после ПНЛ. За каждые переменные номограммы пациент получал от 0 до 100 баллов, общая сумма которых использовалась для прогнозирования эффективности ПНЛ. Была создана шкала интерпретации, чтобы связать общие баллы с процентной вероятностью достижения СФС. Для проверки модели вначале были загружены данные более 1000 клинических случаев. Номограмма оказалась клинически полезной на пороге эффективности ПНЛ около 60% и более. Эффективность CROES ПНЛ-номограммы была подтверждена различными авторами [9, 24, 25]. I. H. Bozkurt et al. [9] установили, что данная номограмма коррелирует с CФС при использовании КТ, а также временем операции, предполагаемой кровопотерей, продолжительностью госпитализации и количеством осложнений. S. Sfoungaristos еt al. [24] включили в исследование результаты ПНЛ 176 пациентов со средним объемом камня 640,0±11,4 мм2. Номограмма CROES ПНЛ достоверно ассоциировалась с количеством, локализацией и объемом камня (все р<0,001), а также с числом вовлеченных чашечек (р<0,001), перкутанных пункций (р=0,007) и трактов (р=0,020). Эффективность операции составила 85,8%. Авторы установили, что количество камней, вовлеченных ими чашечек и номограмма CROES – независимые предикторы успеха лечения. Расчетный AUC данной шкалы составил 0,715.

Существует несколько ограничений CROES ПНЛномограммы. База данных CROES исходно не создавалась для разработки модели прогнозирования результатов ПНЛ, поэтому номограмма не содержит важных показателей, влияющих на исходы операции. Так, в ней не учитываются плотность или состав камня, отсутствует информация о гидронефрозе и аномалии почки. Кроме того, номограммы громоздкие и сложные в использовании, требуют более длительной оценки предоперационных показателей.

Оценка шкала S-ReSC

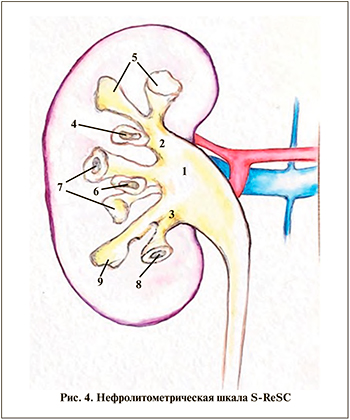

Оценочная шкала S-ReSC предложена Ch. Jeong et al. в 2011 г. [4]. На основании собственнного опыта выполнения ПНЛ авторы пришли к гипотезе, согласно которой распределительная сложность камней связана больше с СФС, чем с их количеством или размером. Ими была разработана система оценки сложности почечных камней Сеульского национального университета (S-ReSC) для прогнозирования эффективности ПНЛ. В ней баллы вычисляются путем подсчета количества вовлеченных участков среди 9 заранее установленных зон ЧЛС. Поэтому S-ReSC представляет собой девятибалльную систему, где каждому конкретному участку лоханки и чашечек присваивался 1 балл (рис. 4). При этом количество баллов 1–2 считается низким, 3–4 – средним, >5 – высоким. Авторы ретроспективно изучали результаты 155 ПНЛ в своем центре и установили, что СФС для пациентов с низкими баллами составил 96,0%, со средними – 69,0%, с высокими – 28,9%. Логистический регрессионный анализ показал, что S-ReSC значительно лучше предсказывает эффективность ПНЛ. Действительно, прогностическая точность системы S-ReSC для СФС после ПНЛ была очень высокой (AUC – 0,860). Кроме того, традиционные прогностические факторы подавлены S-ReSC путем взаимодействия в множественном регрессионном анализе.

Несколько исследований подтвердили валидность S-ReSC-системы [26–28]. В группе из 327 пациентов М. S. Choo et al. [26] показали, что она лучше предсказывает CФС, определенный как наличие резидуальных фрагментов <4 мм. J. Park et al. [28] использовали S-ReSC для прогнозирования результатов ретроградной внутрипочечной хирургии, а не ПНЛ. Так, для пациентов с низкими (1–2), промежуточными (3–4) и высокими (5–12) баллами эффективность операции составила 86,7, 70,2 и 48,6% соответственно. Аналогичным образом J. W. Jung et al. [27] подтвердили модифицированную систему S-ReSC для прогнозирования СФС после ретроградной интраренальной хирургии, добавив дополнительные баллы для труднодоступных камней в нижней группе чашечек.

S-ReSC является простой и легкой в использовании скоринг-системой, которая предсказывает СФС. Она основана только на одном показателе – локализации камня, которая определяется с помощью предоперационной КТ. Система подсчета баллов при S-ReSC не требует дополнительного программного обеспечения и проста в использовании: как утверждают создатели, требует примерно 15 с. Однако данная система была создана на основании гипотезы, согласно которой только местоположение камня служит основным показателем прогнозирования эффективности ПНЛ, хотя существуют другие переменные, оказывающие значимое влияние на ее результаты.

Сравнительный анализ скоринг-систем

В настоящеее время продолжается идентификация значимых предикторов эффективности ПНЛ, в качестве которых предложены размер камней, их количество и локализация, анатомия ЧЛС. В начале последнего десятилетия предложены различные скоринг-системы для прогнозирования ПНЛ [1–4]. Однако они имеют определенные недостатки в виде небольшого количества изучаемых показателей, сложности при заполнении и интерпретации, минимальные апробации в клинической практике. Из предложенных скоринг-систем ни одна еще не принята в качестве стандартизированного метода прогнозирования результатов ПНЛ. Поэтому урологу не всегда просто выбирать какуюто конкретную из них, использовать в своей повседневной практике. По данным литературы, только единичные авторы использовали только одну оценочную систему, в основном Guy’s или STONE, реже CROES – ПНЛ-шкалу [15–25]. Эффективность SReSC изучалась только в работах нескольких авторов, которых представляли клиники из Азии [26–28].

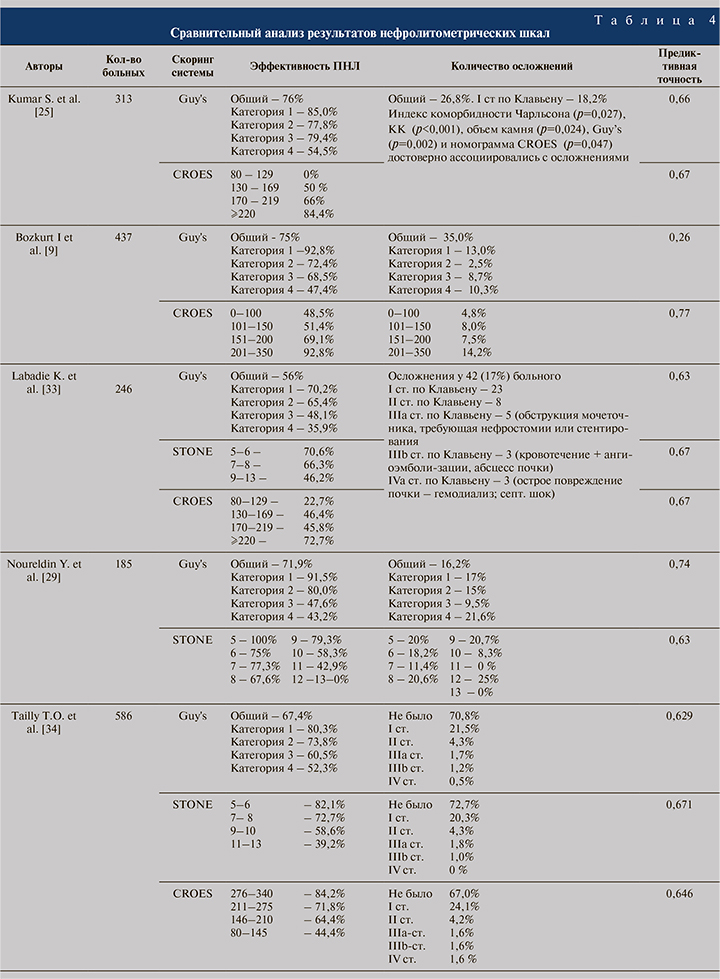

В литературе уже достаточное количество статей, в которых сравниваются результаты двух нефролитометрических оценочных систем [9, 29–32]. Полученные данные приведены в табл. 4. I. H. Bozkurt et al. [9] сравнили Guy’s-скорингсистему и CROES ПНЛ-номограмму у 437 пациентов и обнаружили, что обе адекватно коррелируют не только с успехом ПНЛ, но с осложнениями, кровопотерей и временем операции. В другом исследовании Y. Noureldin et al. [29] сравнивали системы Guy’s и STONE и установили, что обе коррелировали с кровопотерей, временем операции и продолжительностью пребывания в стационаре в дополнение к послеоперационной эффективности.

Несколько авторов изучали прогностическую способность трех скоринг-систем [33–43]. Их результаты также приведены в табл. 4. K. Labadie et al. [33] показали точный прогноз послеоперационных показателей успеха ПНЛ. Согласно их исследованию, наилучшие результаты получены при использовании номограммы CROES. Guy’s и STONE также коррелировали с кровопотерей и продолжительностью пребывания в стационаре. Однако некоторые пациенты с используемыми только в CROES-номограмме показателями (например, наличие в анамнезе ДЛТ, УРС или открытая хирургия) были исключены из исследования. В многоцентровом исследовании N. O. Tailly et al. [34] изучали результаты ПНЛ 586 больных с использованием трех скоринг-систем (Guy’s, STONE, CROES). Общая эффективность ПНЛ составила 67,4%. По данным мультивариантного логистического регресса, все три системы были значимым предиктором СФС (р<0,001), обладают аналогичной предиктивной точностью (AUC) 0,63, 0,67 и 0,65 соответственно. Только STONE-система была независимым предиктором длительности времени операции при мультивариантном линейном регрессе. Корреляции между тремя системами и послеоперационными осложнениями авторы не установили. S. Sfoungaristos et al. [35] сравнили три скоринг-системы при коралловидных камнях и обнаружили, что все они значимо предсказывают эффективность ПНЛ, но в многомерном анализе STONE превосходила две другие в предсказании успеха операции. По их данным, на эффективность ПНЛ влияют число камней и количество чашек c конкрементами, а чем выше эти показатели, тем больше перкутанных доступов требуется. По данным М. Aksay et al. [41], количество чрескожных доступов было выше не в группе больных без резидуальных фрагментов. Это указывает на тот факт, что большее число доступов не обьязательно приводит к полному удалению камня. Сравнительные анализы показывают, что все три распространенные и валидированные скоринг-системы (Guy’s, номограмма CROES и STONE) могут быть прогностическими для стоун-фри-статуса и осложнений после ПНЛ. Между ними существуют как одинаковые, так и отличающиеся переменные. Все они включают различные параметры, однако расположение камней, их количество и наличие коралловидного камня были ключевыми показателями во всех трех. С другой стороны, Guy’s-скоринг-система включала анатомию почек, но объем камня, в отличие от номограммы CROES и оценки STONE, в ней не учитывался. В номограмму CROES были включены наличие в анамнезе предыдуших операций на почке и время операции, которые значимо коррелировали с эффективностью ПНЛ. Однако в ней отсутствовали данные о гидронефрозе и аномалиях чашечек. Оценка STONE включала размер камня, длину тракта, расширение ЧЛС, количество вовлеченных чашечек и плотность камня, поэтому данная система имела точность и эффективность, большую, чем любая из переменных в отдельности. K. Biswas et al. [43] также провели сравнительный анализ трех скоринг-систем для 252 больн, которым выполнялась ПНЛ. Средние баллы Guy’s, STONE и CROES у больных без резидуальных камней были 1,60, 6,98 и 212, 27, а при их наличии – 2.93, 9,98 и 129, 89 (р<0,001).

A. M. Al Adi et al. [44] провели сравнительный анализ всех 4 нефролитометрических систем у 166 больных, которым выполнялась ПНЛ. СФС коррелировал с каждой из них (р<0,001). Степень осложнений по Клавьену имела умеренную корреляцию со всеми системами (р<0,001), а STONE, Guy и S-ReSC имели значимую ассоциацию с объемом кровопотери, временем операции и флюороскопии. Только взаимосвязь CROES-номограммы с этими показателями была негативной. Наилучшая корреляция с эффективностью ПНЛ наблюдалась при этой номограмме, с осложнениями по Клавьену – при STONE-нефролитометрической системе, с объемом кровопотери и продолжительностью операции – при S-ReSC, с флюороскопическим временем – при Guy’s-системе. Однако время госпитализации имело недостоверную корреляцию со всеми нефролитометрическими системами. Показатель AUC для Guy’s составил 0,78, STONE – 0,84, S-ReSC – 0,86, CROES-номограмма – 0,86.

Проведенный обзор показывает, что все существующие нефролитометрические системы позволяют предоперационно прогнозировать эффективность ПНЛ. Среди них наиболее распространены Guy’s, STONE и CROES. S-ReSCсистема апробирована несколькими авторами из азиатских стран. На наш взгляд, наиболее простыми для использования в клинической практике являются Guy’s и STONE. В Guy’s-системе не учитываются конкретные размеры и плотность камня, хотя в III и IV категориях сложности включают парциальные и полные коралловидные камни, перкутанное лечение которых всегда вызывают определенные сложности, чем одиночные камни лоханки или чашки при неизмененной анатомии ЧЛС. STONE также является несложной системой для клинического применения. Используя данные нативной КТ почек, можно определить объем камня и его плотность, установить расстояние от кожи до конкремента, наличие обструкции ВМП, количество вовлеченных в нефролитиаз чашечек. В зависимости от числа полученных баллов выделяют пациентов высокого, среднего и низкого рисков, у которых наблюдается корреляция с эффективностью ПНЛ и послеоперационными осложнениями. Разделение камней на 4 категории сложности при Guy’s-системе и на 3 группы риска при STONE облегчает прогнозирование результатов ПНЛ в зависимости от характеристик камня, консультирование пациента и проведение межклинических исследований. Наличие нескольких нефролитометрических шкал, несомненно, затрудняет выбор наиболее оптимальной из них для использования в клинической практике. Каждая группа авторов, предложивших оценочную систему для ПНЛ, в своих публикациях нередко указывают на преимущества только собственной шкалы. Поэтому развитие существующих нефролитотометрических систем происходит обособленно и независимо друг от друга, а во многих клиниках они еще не получили достаточного применения. Дальнейшее совершенствование оценочных шкал и их популяризация среди молодых урологов позволят активно внедрять и применять в клинической практике.

Прогностические нефролитометрические шкалы, применяемые в урологии, значительно облегчают консультирование пациентов, принятие клинических решений, оценку результатов операции и академическое исследование после ПНЛ. На сегодняшний день существует четыре подобные системы, независимо проверенные в различных исследованиях. Каждая из них несомненно имеет свои преимущества и недостатки. В настоящее время нет общепринятой скоринг-системы для оценки результатов ПНЛ, а существующих в литературе данных недостаточно для установления среди них наиболее хорошей и практичной. Поэтому необходимы дальнейшие проспективные исследования для определения эффективности существующих скоринг-систем. Также следует активно их включать в клиническую практику, что позволит точнее оценить эффективность ПНЛ и провести сравнение результатов клинических исследований.