Введение. При составлении графика операций по удалению мочевых камней важно оценить время каждого из ее этапов, важнейшим из которых является фрагментация камня, продолжительность которой определяется многими факторами. От длительности операции, как известно, зависит выбор анестезиологического пособия, планирование этапов литотрипсии с учетом состояния больного, что особенно актуально при сложных формах нефролитиаза. А длительность операции в свою очередь зависит от размеров и физико-химических свойств камня, параметров импульсов и режимов работы лазерного литотриптера.

Кроме этого прогнозирование длительности операции также может позволить более рационально планировать загрузку операционного помещения и использование высокотехнологического медицинского оборудования, что приведет к улучшению использования ресурсов лечебно-профилактических учреждений с целью повышения их экономической эффективности [1], в частности, за счет увеличения количества высокотехнологических операций.

Оценки врачей предстоящей литотрипсии, как правило, завышены (пессимистические). Как показал анализ планов операций в урологических отделениях ЛПУ, эти оценки в 1,5–2 раза могут превышать реальное время проведения литотрипсии. Это приводит к недостаточной загрузке операционных залов и простаиванию высокотехнологического оборудования, увеличению времени нахождения больного в стационаре за счет меньшей пропускной способности операционной.

В настоящее время для дробления мочевых конкрементов широко используются гольмиевые лазеры (Ho:YAG), являющиеся «золотым» стандартом контактной литотрипсии. Гольмиевый лазер генерирует оптические колебания с длиной волны 2100 нм в импульсном режиме. На используемых в практике лазерах предусмотрена регулировка энергии излучаемых импульсов и частоты их следования. При этом энергию можно изменять в диапазоне от 0,2 до 5 Дж, частоту – от 5 до 80 Гц. Кроме этого в лазерах имеется счетчик и индикатор суммарной излученной энергии за время работы.

Процедура литотрипсии состоит из ряда этапов, включающих предоперационную подготовку, анестезию, ревизию мочевой системы, собственно дробление мочевых конкрементов и извлечение осколков. При расчете времени, необходимого на предоперационную подготовку и анестезию, обычно опираются на среднестатистические данные. Основное время при выполнении процедуры литотрипсии уходит на фраментацию камня. В медицинской и технической литературе информация об оценке времени фрагментации мочевых камней отсутствует, что связано с многопараметрической зависимостью этой величины от многих факторов.

В ряде источников приводятся сравнительные данные скорости разрушения (ablation rate) камней при контактной лазерной литотрипсии с использованием гольмиевого и тулиевого лазеров. Однако скорость разрушения (потерю массы) измеряли в условиях in vitro [2]. Кроме того, авторы не приводят информации о плотности камней, ограничиваясь лишь указанием, что использовался моногидрат оксалата кальция, плотность которого, по Хаунсфилду, лежит в пределах от 1250 до 1500. Измерение скорости потери массы при использовании гольмиевого лазера осуществлялось при энергиях импульсов от 50 до 500 мДж, хотя на практике при дроблении камней также используются энергии 0,8–1,6 Дж и выше.

В работе отмечается, что зависимость скорости разрушения от энергии импульсов линейная и при энергии импульсов 165 мДж скорость уменьшения массы составила 100 мкг/с (6 мг/мин). (С учетом линейной зависимости скорости уменьшения массы от энергии импульсов нами была экстраполирована эта зависимость для более высоких энергий импульсов. Расчеты показали, что при энергии импульсов, равной 1 Дж, скорость уменьшения массы составляет 46 мг/мин.)

В статье [3] представлены сведения о скорости потери массы при литотрипсии гольмиевым лазером при энергии импульсов 1 Дж и частоте импульсов 5 Гц. Измерения проводились in vitro на искусственных образцах мочевых камней из стоматологического сверхпрочного гипса типа BegoStone без указания их плотности. Скорость потери массы камня составила 52 мг/мин, что сопоставимо с результатами предыдущих авторов.

В данной работе рассматривается проблема прогнозирования операционного времени в урологическом отделении при выполнении контактной лазерной литотрипсии, решение которой будет способствовать выбору рациональной тактики проведения операции.

Целью исследования было вывести показатель удельной величины потери массы мочевого камня, явно не зависящий от геометрических размеров, физико-химических свойств камня и параметров импульсов гольмиевого лазера. Это позволит определить точное время, необходимое для полной фрагментации мочевого камня при известных размерах или объеме камня, его рентгенологической плотности по Хаунсфилду и заданных параметрах генератора лазерных импульсов.

Материалы и методы. Основным материалом для теоретических исследований послужили результаты сравнительных испытаний эффективности наноимпульсного и лазерного литотриптеров при разрушении искусственных мочевых камней in vitro [4]. Авторы этой работы измеряли время разрушения искусственных мочевых камней определенных размеров, выполненных из материала BegoStone различной рентгенологической плотности: «твердых» с плотностью 2534 HU и «мягких» с плотностью 1400 HU при различных уровнях энергии импульсов.

Кроме этого мы использовали результаты собственных измерений in vivo времени фрагментации и затрат суммарной энергии на дробление мочевых камней, расположенных в разных отделах мочевыделительной системы, гольмиевым лазером. Объем камня и его среднюю плотность определяли на основании данных КТ и обработки результатов с помощью программы Inobitec DICOM Viewer Professional. Дробление осуществляли гольмиевым лазером отечественного производства серии Triple («Медоптотех») с длиной волны лазерного излучения 2,1 мкм и диаметром оптического волокна 600 мкм. Фрагментацию камней выполняли при энергии импульсов от 0,8 до 2,5 Дж преимущественно при частоте импульсов 5–8 Гц. Объем камней варьировался от 0,19 до 4,98 см3. 53,8% камней были локализированы в почечной лоханке, 23,1% – в различных частях мочеточника, 15,4% – в почечных чашечках, 7,7% – в мочевом пузыре. Плотность составила от 390 до 2400 HU. В предоперационном периоде всем пациентам проведено КТ мочевыделительной системы. Доступ к камню осуществлен по стандартной трансуретральной методике. Литотрипсия проведена до дисперсного состояния или мелких осколков размером до 1 мм. По показаниям прибегали в внутреннему стентированию почки. Интраоперационных осложнений не было. Пациентов выписали на 1–3-и сутки после операции.

Результаты и обсуждение. Время разрушения мочевых камней при контактной лазерной литотрипсии зависит от ряда факторов: объема камня, его физико-химических свойств и локализации, параметров импульсов лазера, квалификации хирурга и некоторых других. Для определения объема камня требуется знать его форму и геометрические размеры. В урологии на протяжении многих лет использовали один размер – максимальную длину камня, по которому весьма приблизительно можно оценить его объем.

С помощью КТ можно определить три размера камня: длину l, ширину w и толщину d.

Европейская ассоциация урологов рекомендует определять объем V камня на основании этих размеров по формуле [5]:

V=l×w×d×π×0,167, ( 1 )

где π=3,14159.

Более точно определить объем камня можно при КТ путем выделения контура камня в двух плоскостях и подсчета количества вокселов (элементов объема) при известной толщине среза.

На время разрушения камня существенно влияют его физико-химические свойства, которые зависят от структуры и состава компонентов камня. Достоверно определить состав мочевых камней можно лишь посредством химического анализа отошедших мочевых конкрементов. Такой анализ может быть сделан только в специализированных лабораториях, широкий доступ к которым ограничен. Сравнительно недавно был разработан способ определения состава мочевых камней на основании измерения ряда косвенных показателей [6], важнейшим из которых служит рентгенологическая плотность, измеренная в единицах Хаунсфилда (HU), оказывающая существенное влияние на время разрушения камня.

Более точно прогнозировать время разрушения мочевого камня, на наш взгляд, можно на основе оценки скорости разрушения (скорости потери) единицы массы камня. Масса камня является более информативной единицей, так как она зависит как от его химического состава, так и от физической структуры. Масса камня до операции m может быть определена in vivo на основе его V объема, измеренного при КТ, и физической плотности ρ по формуле:

m=V×ρ, ( 2 )

где ρ – физическая плотность камня в г/см3.

Однако при КТ определяется только рентгенологическая плотность, измеряемая в единицах Хаунсфилда. В работе [6] предложена формула пересчета рентгенологической плотности в физическую, полученная путем регрессионного анализа экспериментальных данных, имеющая вид:

ρ=1,539+0,000485×НU [г/см3] ( 3 ).

Таким образом, зная объем камня, определенного на основе формулы (1) или полученного при КТ, физическую плотность, рассчитанную по (3) на основе рентгенологической плотности НU, можно по соотношению (2) рассчитать массу камня.

На основании результатов исследований, приведенных в [4], нами был выполнен пересчет размеров используемых авторами образцов в объем и на основании формул (2 и 3) определены массы образцов мочевых камней. С учетом приведенных авторами затрат времени на дефрагментацию были рассчитаны скорости R уменьшения массы (ablation rate) тестируемых образцов по формуле:

R=m/Tр [мг/мин], ( 4 )

где m – масса образца в мг до начала разрушения; Tр – суммарное время, затраченное на полную фрагментацию камня, в мин.

Рассчитанные нами скорости уменьшения массы камней зависят как от объема и твердости фрагментируемого материала, так и от параметров импульсов лазерного литотриптера: энергии лазерных импульсов и их частоты следования. Скорость уменьшения массы для искусственных «твердых» камней с рентгеновской плотностью 2534 HU изменялась от размеров камней и энергии лазерных импульсов от 60 до 184 мг/мин, для «мягких» с плотностью 1400 HU – от 73 до 122 мг/мин. Из этого следует, что скорость изменения массы при выполнении лазерной литотрипсии не может непосредственно применяться для прогнозирования времени фрагментации мочевых камней.

Время разрушения камня при контактной лазерной литотрипсии зависит не только от массы камня, но и от суммарной энергии импульсов лазера Eсум, затраченной на полную фрагментацию камня. В связи с этим для расчета времени разрушения камня Tp мы предлагаем ввести относительную единицу измерения γ – удельную величину потери массы камня на 1 Дж затраченной энергии, определяемую отношением начальной массы камня m к суммарной энергии импульсов Eсум, затраченной на полную фрагментацию камня:

γ=m/Eсум ( 5 ).

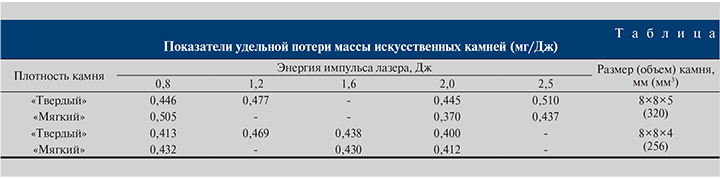

Как показали расчеты, выполненные на основании экспериментальных данных [4] и на результатах собственных измерений, параметр γ в явном виде практически не зависит ни от объема и плотности разрушаемого материала, ни от энергии импульса лазера, так как эти параметры учитываются при определении массы и суммарной энергии. В таблице приведены значения удельной величины потери массы искусственных мочевых камней γ в зависимости от их плотности, геометрических размеров и энергии лазерного импульса при диаметре оптического волокна 600 мкм.

Среднее значение величины γ, вычисленное нами по таблице, равно 0,442±0,083 (p=0,05).

Однако нужно отметить, что такие численные значения показателя γ характерны для гольмиевого лазера определенного типа с оптическим волокном диаметром 600 мкм, используемого при проведении экспериментальных измерений на искусственных камнях in vitro, т.е. практически в идеальных условиях. Отсюда следует, что численное значение удельной величины потери массы γ не является универсальной константой. Конкретное значение этого показателя зависит от типа используемого гольмиевого лазера, диаметра оптического световода. В связи с этим на практике необходимо после выполнения ряда операций по дроблению камней на основании известных геометрических размеров или объема камня и его плотности по Хаунсфилду произвести расчет показателя удельной величины потери массы γ и впоследствии использовать его в качестве расчетного параметра для оценки времени фрагментации камней.

На основании проведенных нами экспериментальных исследований выполнена оценка величины удельной потери массы γ при дроблении камней in vivo лазерным литотриптером типа Triple. При этом энергия импульсов изменялась от 1,6 и до 2,5 Дж, а частота следования импульсов равнялась 5 Гц,

Величина γ, рассчитанная на основании известного по результатам КТ объема камня и измерения суммарной энергии, затраченной на полную фрагментацию камня, составила 0,401±0,12 (p=0,05) мг/Дж.

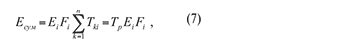

Если процесс разрушения камня состоит из n типов этапов, каждый из которых характеризуется энергией Eki и частотой Fki лазерных импульсов, то суммарная энергия, затраченная на полную фрагментацию камня, определяется по формуле:

где Eki – k-е значение энергии импульса на k-м этапе литотрипсии, Дж, Nki – количество импульсов лазера на k-м этапе с энергией Eki; Tki – длительность воздействия на камень импульсов с Eki-й энергией на k-м этапе, в с; Fki – частота следования импульсов лазера с Eki энергией на k-м этапе, в Гц, n –

количество использованных разновидностей типов этапов.

Если во время операции частота и энергия импульсов остаются неизменными, формула (6) приобретает вид:

где Tp – суммарное время разрушения (фрагментации) камня в с.

Подставляя значение (7) в (5), можно рассчитать ожидаемое время полной фрагментации камня:

Tp=m/(γ×Fi×Ei) ( 8 ).

Энергию и частоту импульсов определяет врач до начала операции на основании данных предоперационного обследования, места расположения и размеров камня, опыта предыдущих операций. Путем использования методов теории многопараметрической оптимизации можно определить параметры импульсов лазера Ei и Fi, при которых суммарное время разрушения камня будет минимальным.

Заключение. Таким образом, использование при контактной лазерной литотрипсии показателя удельной величины потери массы на единицу энергии γ позволяет на основании данных о геометрических размерах мочевых камней и их рентгенологической плотности по Хаунсфилду оценить время полной фрагментации мочевых камней. Расчеты показали, что абсолютная погрешность оценки времени фрагментации камня не превышает нескольких минут, что вполне приемлемо при оценке суммарного времени использования высокотехнологического оборудования и занятия операционного зала.