Для новообразований кожи и клетчатки мошонки характерна относительно низкая заболеваемость и разнообразие. Опухоли яичка в России в 2015 г. диагностированы в 1569 случаях, в 2016-м – в 1555 случаях морфологического строения. Опухоли яичка составляют от 0,5 до 2,0% среди всех онкологических заболеваний у мужчин и в 0,5–0,65% служат причиной смерти. Их диагностируют главным образом в возрасте 20–35 лет. В 2015 г. среднегодовой темп прироста опухолей яичка составил 1,52% [1, 2].

Опухоли придатка яичка встречаются редко, и большинство публикаций представлено единичными наблюдениями. Чаще всего описывают аденоматоидные опухоли и аденомы, содержащие кисты [3].

В условиях реформирования и оптимизации здравоохранения на фоне улучшения диагностики онкопроцессов в первичном медицинском звене, увеличения числа пациентов пожилого и старческого возраста снизилась доступность онкологической помощи из-за перегруженности специализированных учреждений. Одновременно с этим увеличилось число посещений пациентов с онкопроцессами в общей лечебной сети. В поликлиническом учреждении проводится всестороннее обследование и дифференциальная диагностика злокачественных и доброкачественных образований. Заключительным этапом диагностического процесса считается патоморфологическое исследование биопсийного или операционного материала, после чего пациентов либо направляют на лечение в специализированные учреждения (в случае выявления злокачественного процесса), либо оставляют под наблюдением специалистов общей лечебной сети [4].

Отсутствие результата патоморфологического исследования оставляет место для подозрения на злокачественный процесс, что побуждает предложить пациенту наиболее радикальный вариант операции, который может носить калечащий характер. Перспектива калечащей операции отпугивает пациентов и мотивирует их к поиску учреждения, где будет предложен наиболее щадящий вариант лечения.

Цель сообщения: представить информацию о редкой, ранее не описанной аномалии строения наружных половых органов в виде формирования атавистической кости в мошонке, которая симулировала новообразование.

Пациент К. 1979 г. рождения (37 лет) обратился за помощью к урологу отделения амбулаторной хирургии ГБУЗ КО «Новокузнецкая ГКБ № 2» 07.12.2016 с жалобами на асимметрию мошонки за счет плотного новообразования в правой половине, периодические тупые боли незначительной интенсивности. Пациент приехал из с. Ребриха Алтайского края. Появление новообразования в правой половине мошонки отметил 13 лет назад: обнаружил его неожиданно при ощупывании половых органов, беспокойства не испытал, размеры его не увеличивались. Пациент дважды был в браке, имеет двоих детей, сексуальной жизнью удовлетворен. Собирался заключить 3-й брак, но наличие асимметрии мошонки и плотного новообразования в ней вызывало у него беспокойство в отношении косметического дефекта и возможной инфертильности. Пациент обращался в Алтайский краевой онкологический диспансер, где ему в связи с возможным злокачественным процессом яичка предложили гемикастрацию, при этом не исключая, что операция может быть еще более калечащей. От операции отказался. Приехал для лечения в Новокузнецк, где у него проживают родственники.

Объективный осмотр. Пациент правильного телосложения, нормостенической конституции. Оволосение умеренное, по мужскому типу. Витальные функции компенсированы, АД – 120/80 мм рт.ст., ЧСС – 72 в 1 мин.

Локальный статус. Наружные половые органы сформированы правильно. Отмечается асимметрия мошонки за счет увеличения правого яичка, в котором определяется относительно массивный компонент костной плотности. Инфильтрации тканей нет, подвижность покровных тканей сохранена. Жидкость в пределах оболочек яичка не определяется. Региональные лимфоузлы не увеличены.

Общий анализ крови от 01.12.2016: эр. – 4,91×1012/л, л. – 6,3×109/л, СОЭ – 1 мм/ч, э. – 2%, п/я – 4%, с. – 53%, лимф. – 38%, м. – 3%.

Общий анализ мочи от 01.12.2016: удельный вес – 1030, рН – 5,5, белок, сахар отрицательные, лейкоциты – 0–1 в поле зрения.

Биохимический анализ крови от 01.12.2016: глюкоза – 5,8 ммоль/л, мочевина – 3,6 ммоль/л, креатинин – 66 мкмоль/л, билирубин общий – 14,1 мкмоль/л, холестерин – 4,8 ммоль/л, фибриноген – 3,4 г/л.

Ультразвуковое исследование мошонки от 30.09.2016: левое яичко размером 44×22×33 (20,8 см3), правое яичко – 47×28×33 (28,2 см3). Структура и форма яичек обычные. Придаток правого яичка в области тела толщиной до 11 мм, неоднородный за счет мелких гиперэхогенных включений. В правой половине мошонки по оболочкам яичка определяются множественные «кальцинаты» размером 12×6 мм, склонные к слиянию в единые конгломераты. В области головки правый придаток толщиной 8 мм обычной структуры. Вены гроздевидного сплетения не расширены. Гидроцеле не выявлено. Паховые, забрюшинные и подвздошные лимфоузлы не увеличены. Заключение: множественные кальцинаты по оболочкам правого яичка; признаки хронического эпидидимита справа.

На основании анамнеза (длительное, многолетнее течение процесса, отсутствие осложнений), результатов физикального и параклинического обследований сделан вывод: опухолевый процесс у больного имеет доброкачественный характер. Получить материал для патоморфологического исследования решили путем иссечения новообразования. Пациенту предложено хирургическое вмешательство в объеме ревизии органов мошонки и удаления новообразования под центральной проводниковой анестезией. В случае технических трудностей во время операции планировалось ограничиться биопсией образования. Было получено информированное согласие пациента.

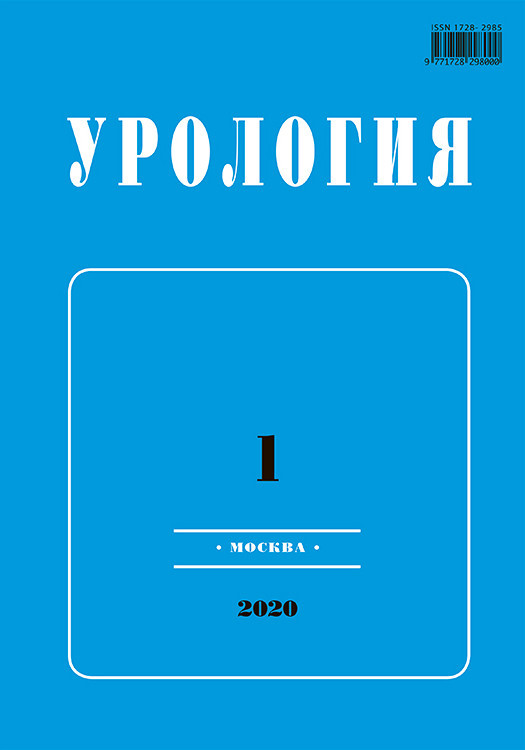

Проведена операция: иссечение новообразования в области правого яичка. Под спинномозговой анестезией ропивакаином 0,5% (5 мг/мл)–3,0 и внутривенным введением пропофола 200 мг (2,5 мг/кг) выполнен разрез в средней трети мошонки по передней поверхности справа на протяжении 5 см, послойно рассечены оболочки яичка, и оно вывихнуто в рану. При ревизии выявлено плоское костное образование, напоминающее пластмассовую пластинку толщиной до 0,5 см с вогнутой поверхностью, прилегающее к латеральной поверхности яичка, распространяющееся вверх до верхнего полюса яичка и переходящее на семенной канатик. Снизу костное образование на 2 мм не доходит до нижнего полюса. Передний край и медиальная поверхность яичка свободны (рис. 1).

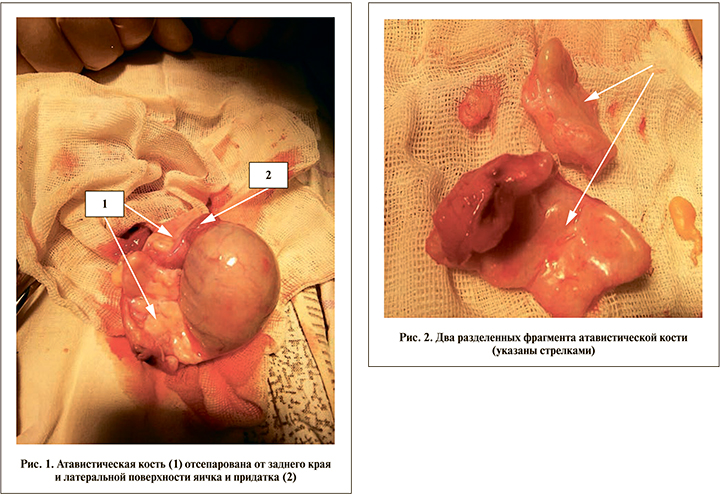

Костное образование от поверхности яичка отделено узкой полоской рыхлой клетчатки. С придатком образование не связано и огибает его. Данные взаимоотношения позволяют выполнить операцию с сохранением яичка и придатка. Острым путем с применением гидропрепаровки образование отделено от яичка и придатка и удалено. Кровотечение минимальное. Гемостаз электрокоагуляцией и тампонадой во время операции. При исследовании макропрепарата установлено, что образование имеет размер 4×3 см и состоит из двух фрагментов, соединенных узкой прослойкой плотной оформленной соединительной ткани (рис. 2).

Рассечь препарат для осмотра внутренней структуры общехирургическими инструментами не удалось. После контроля гемостаза и введением через контрапертуру трубчатого дренажа рана ушита.

Патогистологическое исследование операционного материала от 22.12.2016: образование представлено разрастаниями плотной неоформленной костной ткани с разным содержанием кальция. На периферии образования имеется плотная неоформленная соединительная ткань. Элементов предсуществующей ткани в срезах не отмечается. Патогистологический диагноз: «компактная остеома».

Пациент транспортирован в дневной стационар, где он находился до полного восстановления чувствительности и самостоятельного мочеиспускания. После этого он санитарным транспортом в сопровождении медицинской сестры доставлен домой. Ему был предписан постельный режим до 24 ч после операции. Обезболивание проводилось ненаркотическими анальгетиками (баралгин 0,5 г внутрь по требованию). 09–10.12.2016 оперирующий хирург осуществил патронажное посещение с выполнением перевязки. 11.12.2016 пациент посетил врача в ЛПУ самостоятельно. Швы сняты на 7-е сутки. Выздоровление. Уехал к месту постоянного проживания.

Приведенное клиническое наблюдение демонстрирует редкое, не описанное ранее состояние. В доступной литературе мы не обнаружили сообщений о диспластических изменениях с возникновением очагового остеогенеза в области мошонки. Есть основание считать описанный случай проявлением атавизма. Известно, что у многих видов млекопитающих имеется кость в области копулятивного органа. Кость пениса (бакулюм [bakulyum]) представляет собой гетеротопный элемент, лежащий в толще тканей полового органа, обособленный от основного скелета. Из всех костей бакулюм наиболее разнообразен по форме: может иметь вид изогнутой пластинки или стержня различной формы – прямой, кривой или дважды изогнутой, круглой; треугольной, квадратной или плоской в сечении, простой, заостренной, ложковидной или продырявленной, длинной или короткой. Бакулюм обнаруживается у всех насекомоядных, летучих мышей, грызунов, ластоногих, сирен, хищных и большинства приматов, кроме человека и некоторых видов обезьян Американского материка [5]. Неизвестно, из каких клеток он развивается. Кость в половом члене у животных появилась 95 млн, у приматов – 50 млн лет назад. У людей этот орган пропал 1,9 млн лет назад.

Известно, что некоторые гены, исчезнувшие фенотипически, прочно блокируются, сохраняясь в ДНК на протяжении многих поколений. Дефицит генетического контроля может приводить к возрождению у отдельного индивидуума «спящих» генов. Также оно может быть вызвано внешней стимуляцией. Это явление называют атавизмом. Атавизмами считают волосатость лица, многососковость и наличие хвоста. К ним можно отнести появление бакулюма у представителя вида Homo sapience. Полагаем, что выявленное изменение может быть атавизмом или проявлением филэмбриогенеза, гетерохронией и гетеротопией зачатка в мошонку [6].

Атавизмы возникают на фоне нарушения взаимоотношений генов и считаются предраковыми состояниями. Появление атавистического костного образования в мошонке не имеет физиологического смысла, следовательно, оно одновременно может рассматриваться как аномалия. В связи с этим при выявлении атавизма наиболее правильной тактикой является хирургическое удаление возникшего органа.