Введение. Гипоспадия – один из наиболее распространенных пороков развития мужских половых органов. Традиционно указывается частота 1 на 300 новорожденных мальчиков. Между тем эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что в развитых западных странах заболеваемость растет и может достигать 8 на 1000 новорожденных мальчиков [1]. Известно более 300 модификаций уретропластик и методов для хирургической коррекции гипоспадии, но ни один из них не является общепризнанным [2]. В связи с этим вопрос хирургического лечения гипоспадии у мальчиков по-прежнему остается актуальным.

В 1874 г. S. Duplay писал о возможности формирования уретры из кожи вентральной поверхности полового члена [3]. Внедрение операции, предложенной W. Snodgrass в 1994 г., при которой уретропластика осуществляется путем тубуляризации рассеченной уретральной площадки (ТРП), значительно облегчило принятие решения о выборе способа хирургической коррекции гипоспадии [4, 5]. Тем не менее количество осложнений при различных пластиках уретры при проксимальных формах гипоспадии достигает 60% [6–9]. Двухэтапная методика, предложенная A. Bracka в 1995 г., изначально использованная в том числе и самим автором для коррекции гипоспадии у ранее оперированных больных, позволила улучшить результаты хирургического лечения гипоспадии [10]. В последующем метод нашел своих сторонников для коррекции проксимальных форм гипоспадии у первичных пациентов [6, 11]. Двухэтапный подход безусловно демонстрирует лучшие результаты лечения. Однако классический метод Bracka, который применяется в основном для хирургического лечения тяжелых и осложненных форм порока, также сопряжен с риском развития осложнений. На первом этапе это может быть контрактура трансплантата, на втором – все ранее известные осложнения, такие как меатостеноз, стриктура уретры, свищ уретры и расхождение головки. В целом частота осложнений после двух этапов коррекции может достигать 38% [12].

Цель данной работы: улучшить результаты хирургической коррекции гипоспадии созданием артифициальной уретры, максимально близкой по своим функциональным качествам к нормальной.

Цель данной работы: улучшить результаты хирургической коррекции гипоспадии созданием артифициальной уретры, максимально близкой по своим функциональным качествам к нормальной.

Материалы и методы. За период с 2011 по 2017 г. двухэтапным методом Bracka нами был прооперирован 41 пациент с проксимальной формой гипоспадии в возрасте от 12 мес. до 16 лет. Первичные операции выполнены 32 (78%) детям, повторные после ранее неудачно проведенных вмешательств различными способами – 9 (22 %). Трансплантат из слизистой ротовой полости использован в 9 (22%) наблюдениях, кожа внутреннего листка крайней плоти – в 32 (78%).

Девятнадцать мальчиков прооперированы методом Bracka, 22 детям операция Bracka проведена в нашей модификации. При этом классическая операция Bracka выполнена 14 (73,7%) первичным и 5 (26,3%) ранее прооперированным пациентам, для этого в 6 (31,6%) случаях в качестве трансплантата использована слизистая ротовой полости и 13 (68,4%) пациентам проведен забор трансплантата из внутреннего листка крайней плоти. В группе, где операция Bracka была проведена в нашей модификации, первичных пациентов было 18 (81,8%), повторным это вмешательство было в отношении 4 (18,2%) детей. Пластическим материалом для 3 (13,6%) пациентов послужила слизистая ротовой полости и в отношении 19 (86,4%) мальчиков в качестве graft был использован внутренний листок крайней плоти.

Двухэтапная методика Bracka [10]. На первом этапе проводят иссечение уретральной площадки и всех фиброзных тканей по вентральной поверхности, при необходимости с мобилизацией нативной уретры в проксимальном направлении; дорсальную пликацию и/или вентральную корпоропластику; глубокое рассечение головки полового члена по средней линии и отделение ее ткани от апикальной части кавернозных тел вверх и латерально; проксимальную уретростомию, предпочтительно на уровне пеноскротального угла: рассеченный (spatulated) меатус подшивают к кавернозным телам и к прилежащей коже; забор свободного трансплантата и замещение им вентральной поверхности полового члена (из внутреннего листка крайней плоти, без подлежащей подкожной ткани).

Двухэтапная методика Bracka [10]. На первом этапе проводят иссечение уретральной площадки и всех фиброзных тканей по вентральной поверхности, при необходимости с мобилизацией нативной уретры в проксимальном направлении; дорсальную пликацию и/или вентральную корпоропластику; глубокое рассечение головки полового члена по средней линии и отделение ее ткани от апикальной части кавернозных тел вверх и латерально; проксимальную уретростомию, предпочтительно на уровне пеноскротального угла: рассеченный (spatulated) меатус подшивают к кавернозным телам и к прилежащей коже; забор свободного трансплантата и замещение им вентральной поверхности полового члена (из внутреннего листка крайней плоти, без подлежащей подкожной ткани).

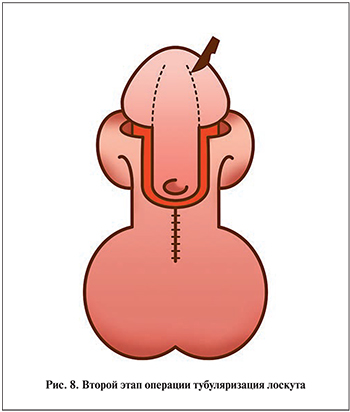

На втором этапе (не ранее чем через 6 мес.) выделяют нужной ширины площадку, края которой сшивают двумя рядами швов, т.е. осуществляют тубуляризацию лоскута с хорошим кровоснабжением; после реконструкции неоуретру укрывают дополнительным слоем тканей; проводят гланулопластику с формированием овального меатуса на головке; выполняют пластику кожи полового члена.

Нами предложена модификация операции Bracka (патент на изобретение № 2665545), принципиальным отличие которой в следющем: уретральную площадку не иссекают, а пересекают непосредственно под головкой полового члена путем продолжения разрезов, окаймляющих головку по венечной борозде, затем проводят мобилизацию оставленной уретральной площадки от кавернозных тел. Особенностью является то, что сохраненная уретральная площадка тубуляризируется на катетере возрастного диаметра, тубулязированный сегмент артифициальной уретры фиксируют к кавернозным телам и только после этого трансплантат из внутреннего листка крайней плоти (слизистой щеки/губы) фиксируют от дистально перемещенного меатуса до вершины головки.

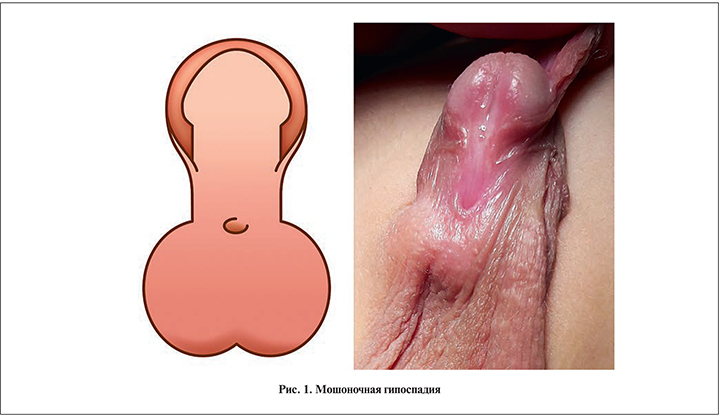

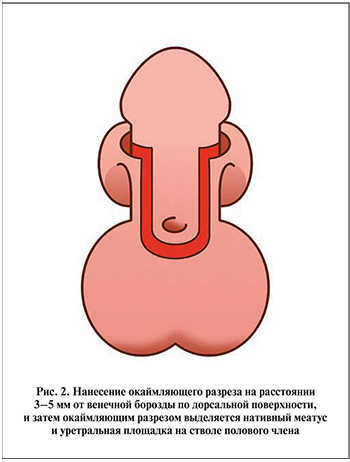

Оперативное вмешательство начинали стандартно, как для любой операции при гипоспадии: наносили циркумцизионный разрез на расстоянии 3–5 мм от венечной борозды по дорсальной поверхности, окаймляющим разрезом выделяли нативный меатус и уретральную площадку на стволе полового члена (рис. 1, 2). Осуществляли degloving («скальпирование» полового члена) – отделение кожи полового члена вместе с прилежащей к ней мясистой оболочкой (поверхностной фасцией) от фасции Бака (глубокой фасции).

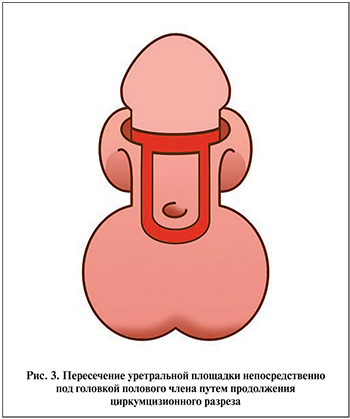

В случае когда при создании артифициальной эрекции мы видели, что искривление полового члена превышает 30° и дорсальная пликация кавернозных тел приводит к выраженному укорочению полового члена, уретральную площадку пересекают непосредственно под головкой полового члена путем продолжения циркумцизионного разреза (рис. 3).

В случае когда при создании артифициальной эрекции мы видели, что искривление полового члена превышает 30° и дорсальная пликация кавернозных тел приводит к выраженному укорочению полового члена, уретральную площадку пересекают непосредственно под головкой полового члена путем продолжения циркумцизионного разреза (рис. 3).

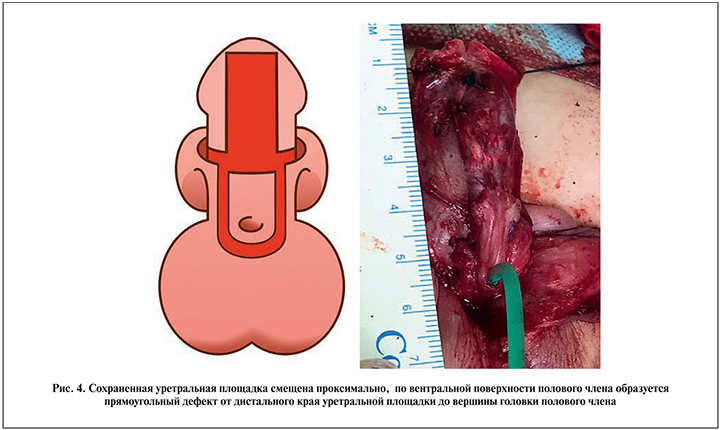

Далее общеизвестными методами выполняли мобилизацию оставленной уретральной площадки от кавернозных тел, а также корпоропластику и мобилизацию крыльев головки. В результате проведенных манипуляций сохраненная уретральная площадка смещается проксимально, а по вентральной поверхности полового члена образуется прямоугольный дефект от дистального края уретральной площадки до вершины головки полового члена (рис. 4).

Осуществляли забор свободного трансплантата внутреннего листка крайней плоти, достаточного для замещения дефекта по вентральной поверхности (рис. 5).

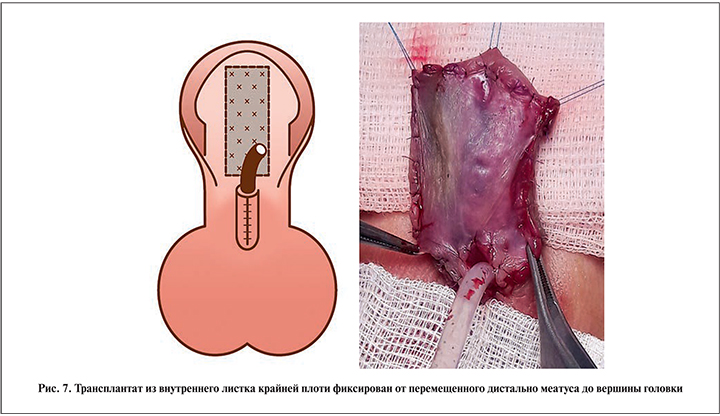

Сохраненную уретральную площадку тубуляризировали на катетере возрастного диаметра (рис. 6). Возможно нанесение продольного расслабляющего разреза на уретральную площадку. Тубуляризированный сегмент артифициальной уретры фиксировали к кавернозным телам, и только после этого трансплантат из внутреннего листка крайней плоти фиксировали от перемещенного дистально меатуса до вершины головки, подшивали сначала по периметру к коже, затем пришивали (пристегивали) к кавернозным телам отдельными швами, которые располагали несколькими параллельными рядами или в шахматном порядке (рис. 7). Последнее делается для того, чтобы уменьшить риск образования гематомы и отслоения трансплантата. Для этого же накладывали давящую повязку в виде валика. Мочу отводили уретральным катетером в течение 5–7 дней. Антибиотик широкого спектра действия назначали на 3–5 дней.

Комбинация технических приемов операций Snodgrass и Bracka на данном этапе позволяет создавать часть артифициальной уретры с лучшими, чем у «кожной» уретры, свойствами и как следствие – сокращать длину «кожной» уретры; уменьшать размер забираемого трансплантата внутреннего листка крайней плоти, что позволяет использовать оставшуюся часть крайней плоти для пластики кожи полового члена на втором этапе операции.

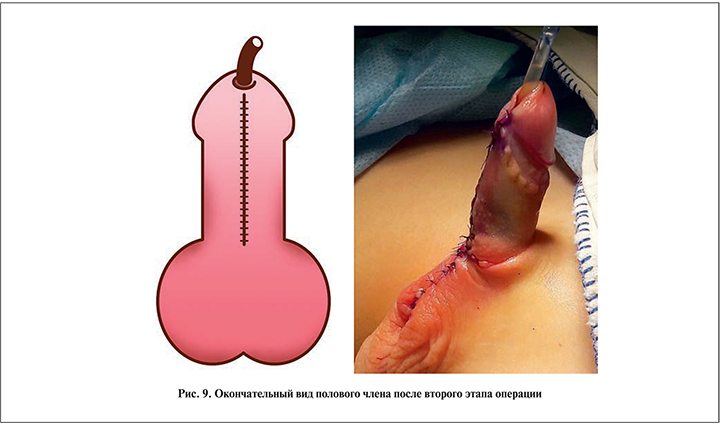

Второй этап выполнен, как и при классическом варианте операции Bracka (рис. 8, 9). В случае сморщивания лоскута он может быть рассечен и аугментирован новым inlay graft. Трансуретральный катетер оставляли на 7, а надлобковый цистостомический дренаж – на 14 дней.

Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 6.0. Проверку статистической значимости проводили с использованием точного критерия Фишера. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез в исследовании принят равным 0,05.

Результаты. Срок наблюдения за пациентами в послеоперационном периоде составил от 1 до 7 лет. По классической методике Bracka прооперированы 19 детей. Частичное рубцевание трансплантата после первого этапа отмечено у 3 (15,8%) пациентов. При выполнении второго этапа операции данным мальчикам трансплантат рассечен и аугментирован новым inlay graft из слизистой ротовой полости с положительным отдаленным результатом уретропластики. У 2 (10,5%) детей сформировался свищ уретры, все дети прооперированы повторно (закрытие свища), отдаленный результат отличный. У 1 (5,3%) ребенка отмечено частичное расхождение неоуретры в головчатом отделе, в настоящее время ему планируется повторная тубуляризация головчатого отдела уретры. Таким образом, после операции Bracka общее количество осложнений составило 6 (31,6%).

Результаты. Срок наблюдения за пациентами в послеоперационном периоде составил от 1 до 7 лет. По классической методике Bracka прооперированы 19 детей. Частичное рубцевание трансплантата после первого этапа отмечено у 3 (15,8%) пациентов. При выполнении второго этапа операции данным мальчикам трансплантат рассечен и аугментирован новым inlay graft из слизистой ротовой полости с положительным отдаленным результатом уретропластики. У 2 (10,5%) детей сформировался свищ уретры, все дети прооперированы повторно (закрытие свища), отдаленный результат отличный. У 1 (5,3%) ребенка отмечено частичное расхождение неоуретры в головчатом отделе, в настоящее время ему планируется повторная тубуляризация головчатого отдела уретры. Таким образом, после операции Bracka общее количество осложнений составило 6 (31,6%).

Модифицированным способом Bracka прооперированы 22 пациента. Частичное рубцевание трансплантата после первого этапа отмечено у 1 (4,5%) мальчика. Расхождения неоуретры, свищей в данной группе пациентов мы не наблюдали. После модифицированной операции Bracka общее число осложнений составило 1 (4,5%).

Таким образом, результаты модифицированной операции Bracka достоверно лучше (р<0,05), чем при проведении классического варианта.

При повторных вмешательствах нами не получено разницы в результатах лечения в зависимости от применяемой методики.

Обсуждение. Накопленный ранее опыт создания артифициальной уретры из кожи полового члена, будь то крайняя плоть, кожа ствола и др., позволил сделать вывод, согласно которому «кожная» уретра по гидродинамическим характеристикам отличается от нативной уретры [13]. Как показала практика, уретра – это не просто «трубка», отводящая мочу из мочевого пузыря, а орган, обладающий уникальными свойствами. При этом гистологически было обнаружено сходство в цитоархитектонике уретральной площадки и нативной уретры [13, 14].

У взрослых мужчин, перенесших в детском возрасте оперативное вмешательство по поводу проксимальной гипоспадии, обнаруживаются такие негативные симптомы, как застой мочи и эякулята в протяженной артифициальной уретре, созданной из кожи [15]. Обладая иными эластическими свойствами, «кожная» уретра не способна сокращаться как здоровая уретра.

Проводя операции Bracka по модифицированной нами методике, мы отстаиваем свою точку зрения, согласно которой сохранение уретральной площадки и использование ее для уретропластики служат лучшим способом создания артифициальной уретры, максимально приближенной по своим анатомическим и функциональным характеристикам к здоровой уретре. В ситуации, когда искривление полового члена выраженное и нет возможности провести адекватную ортопластику без пересечения уретральной площадки, мы предпочитаем разделять этапы орто- и уретропластики. Причем это не ограничивает нас в использовании уретральной площадки, которая, по нашему убеждению, не является причиной вентрального искривления полового члена при гипоспадии. Уменьшение количества осложнений при применении модифицированной операции мы связываем с тем, что часть уретры создается из более приближенных к нормальной анатомии тканей уретральной площадки с лучшей васкуляризацией, чем адаптированный в новом положении транспонированный graft. В свою очередь сам трансплантат имеет относительно меньшие размеры по сравнению с таковыми при классической операции Bracka, так как часть уретры создается на первом этапе операции, что уменьшает риск трансплантат-ассоциированных осложнений, таких как контрактура.

Проксимальная форма является наиболее тяжелым вариантом гипоспадии и, по данным разных авторов, встречается в 20% наблюдений пациентов с гипоспадией [1]. В свою очередь тяжесть порока и относительно редкая его встречаемость становятся причиной того, что даже в крупных центрах, занимающихся данной проблемой, для оценки результатов с применением одной методики оперативного лечения зачастую требуются десятки лет.

К сожалению, на сегодняшний день мы не можем провести полноценный анализ результатов применения классической и модифицированной операции Bracka в зависимости от использованного варианта трансплантата (крайняя плоть или слизистая), возраста и применения первичными и повторными пациентами. Надеемся, что по мере накопления однородного материала в трех клиниках, где операция будет проводиться по единой методике, нам удастся установить, как зависит результат применения модифицированной методики Bracka от вышеперечисленных факторов.

Предложенный нами способ оперативного лечения проксимальной гипоспадии не противоречит существующим принципам, принятым в гипоспадиологии, и является вариантом двухэтапного оперативного вмешательства. Усовершенствование направлено на улучшение свойств артифициальной уретры и уменьшение таких негативных последствий слабой резистентности артифициальной уретры, как застой мочи и эякулята.

Заключение. Разработка современных двухэтапных методов позволяет существенно снижать количество осложнений. Изменение подходов к лечению гипоспадии, а также пересмотр отношений к уретральной площадке дают новые возможности в разрешении данной проблемы. Сохранение уретральной площадки и использование ее для уретропластики при двухэтапном лечении проксимальной формы гипоспадии позволяют уменьшать длину «кожной» артифициальной уретры и соответственно улучшать результаты хирургической коррекции.