Введение. В клинической урологии телемедицинские технологии давно и успешно применяются для дистанционного взаимодействия медицинских работников. Однако в последние годы особое внимание приковано к телемедицине в формате «пациент–врач» (дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой и с пациентами законными представителями). Опубликованы достаточно детальные социально-демографические и финансовые данные о лицах, обратившихся за дистанционными консультациями по урологии в формате «пациент–врач» (n=35131) [1, 2]. Примечательно, что только 14,4% обратившихся за телемедицинской консультацией пациентов проживали на территориях с ограниченным доступом к первичной медицинской помощи. 87,1% обращений за такими дистанционными консультациями составляют три проблемы: инфекция мочевыводящих путей (53,0%), эректильная дисфункция (21,1%) и контрацепция (13,0%). Однако по сравнению с очными амбулаторными приемами данные заболевания становятся причиной только 2,3% обращений к урологу. Установлено, что около 0,8% телемедицинских консультаций завершаются направлением пациента на очный прием в экстренном или неотложном порядке [1]. По другим литературным данным, причиной обращений за телемедицинскими консультациями «пациент–врач» минимум в 40,0% ситуаций становится мочекаменная болезнь [2]. В систематическом обзоре установлена частота направлений на очный прием по результатам телемедицинских консультаций «пациент–врач» – 32,4%. Также выявлено достоверное снижение финансовых расходов пациентов, в основном за счет уменьшения количества поездок [3]. Единичные работы посвящены оценке качества телемедицинских консультаций «пациент–врач» в урологии (причем такая оценка проводится на основе специальной методологии). Установлено, что уровень качества таких услуг ниже в частных клиниках, а также для случаев подозрений на онкологический процесс и для консультаций пациентов детского возраста [4].

В глобальной перспективе значительно возросли объемы применения направления телемедицины «пациент–врач», включая сферу урологии, в условиях пандемии COVID-19 [5, 6]. Ввиду новой коронавирусной инфекции значительно возрос интерес профессиональной аудитории к использованию телемедицины, в том числе для прямого взаимодействия с пациентами. Проведен масштабный опрос 620 урологов из 58 стран мира, в ходе которого установлено, что до пандемии телемедицинские технологии применяли 15,8% опрошенных, после – 46,1%. Среди урологов, не имеющих опыта использования телемедицины, интерес к этим технологиям возрос от 43,7 до 80,8% [7]. В научной литературе в связи с пандемией COVID-19 обсуждаются риски ограничения доступности урологической помощи пациентам с хроническими состояниями. Для минимизации таких ограничений рекомендуется применять телемедицинские технологии [8]. Достаточно системно изучены аспекты применения телемедицинских технологий в формате «пациент–врач» для лечения онкоурологических заболеваний [9–11]; на этом фоне отмечается дисбаланс со стороны иных болезней и патологических состояний.

Вместе с тем исключительно телемедицинские консультации не решают проблемы дистанционной курации пациентов урологического профиля.

Мочекаменная болезнь (МКБ) – клинически и социально значимое заболевание. Международные исследования отмечают наличие бессимптомных камней в мочевыводящих путях у 7,8% людей, которые в перспективе 10 лет проявляют себя клинически в 20,5% случаев. В Российской Федерации доля мочекаменной болезни (МКБ) составляет 0,45% в структуре общей заболеваемости и 5,2% в структуре патологий органов мочевыделения. За 10 лет фиксируется ежегодный равномерный прирост заболеваемости мочекаменной болезнью (на 34,1%), число больных с впервые в жизни установленным диагнозом МКБ составляет 21,3% [12, 13].

Для диагностики и лечения МКБ применяется арсенал современных, весьма эффективных методов, используемых в рамках разных моделей организации специализированной помощи [14]. Вместе с тем болезнь носит хронический характер, даже после высокорезультативного лечения сохраняется риск повторного камнеобразования. В связи с этим особую актуальность имеет метафилактика как комплекс подходов и мероприятий по предупреждению повторного камнеобразования [15, 16]. Одним из современных инструментов поддержки и реализации указанного комплекса являются телемедицинские и иные цифровые технологии, позволяющие проводить не только консультации, но прежде всегодистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов [17, 18].

С учетом распространенности и иных показателей заболеваемости утверждаем, что дистанционное взаимодействие с пациентами, страдающими МКБ, весьма актуально.

Дистанционный мониторинг при хронических заболеваниях сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем применяется уже достаточно давно, детально описан в научной литературе и имеет хорошую доказательную базу для применения в практическом здравоохранении [19].

В урологии такой подход был бы крайне востребован, в том числе для контроля и мониторинга таких заболеваний мочеполовой системы, как МКБ, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, недержание мочи, эректильная дисфункция, состояние после перенесенного хирургического лечения злокачественных новообразований [20–22]). К сожалению, методология, технологическая база и оценка эффективности телемониторинга для данных заболеваний практически не разработаны.

Цель исследования: обосновать методологию дистанционного мониторинга состояния пациентов с МКБ для детализации комплексного обследования и проведения метафилактики рецидивного камнеобразования.

Материалы и методы. Проведено комплексное клиническое обследование на базе Института урологии и репродуктивного здоровья человека, НМИЦ по профилю «урология», а также Института цифровой медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ России (Сеченовский Университет) в 01.02.2020–01.12.2020.

В изучаемую группу включены 30 пациентов с диагнозом «мочекаменная болезнь». Диагноз определен в ходе очных приемов, а также клинических данных и результатов диагностических исследований (лабораторных, лучевых, инструментальных, включая УЗИ, КТ, обменные нарушения при МКБ и исследование состава камня или его фрагментов). Группу составили 21 (70,0%) мужчина и 9 (30,0%) женщин в возрасте от 37 до 67 лет (в среднем 48±9,3 года). Диагноз МКБ 26,7% (8) больных был установлен впервые, у 73,3% (22) имелось несколько (от одного до 30) предшествовавших рецидивов камнеобразования.

Дистанционный контроль состояния здоровья осуществлялся посредством медицинского изделия – портативного мочевого анализатора «ЭТТА АМП-01» на тест-полосках (номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора 2016/4153, производитель ООО «ЭТТА»). Прибор «ЭТТА АМП-01» проводит анализ 11 аналитических параметров мочи: рН, лейкоциты, кровь, нитриты, белок, относительная плотность (удельный вес), глюкоза, кетоновые тела, билирубин, уробилиноген, аскорбиновая кислота. Передача данных осуществлялась через мобильное приложение, установленное в личном смартфоне пациента. Приложение является частью информационной системы «NetHealth» (www.nethealth.ru) [23].

Оценивались результаты и частота анализов мочи, выполняемых пациентом самостоятельно.

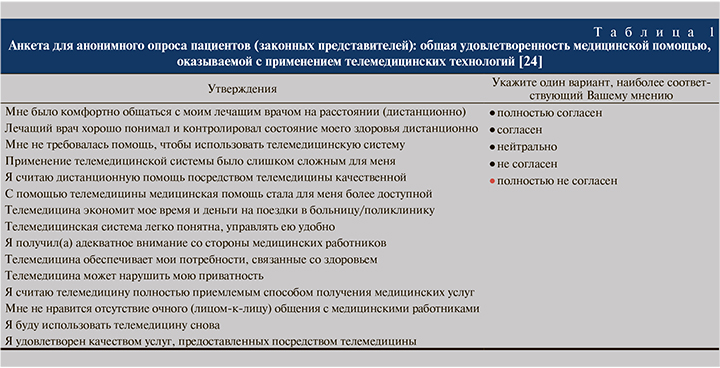

Удовлетворенность пациентов исследованием оценена посредством анкеты, разработанной в соответствии с рекомендациями по оценке качества телемедицинского взаимодействия медицинских работников с пациентами (законными представителями) (табл. 1) [24].

В исследовании применялись методы научного познания: аналитические, клинические, социологические. Использованы методы описательной статистики, включая минимальное и максимальное значения, арифметическое среднее, стандартное отклонение. Для сбора и обработки использовано программное обеспечение «MedCalc®».

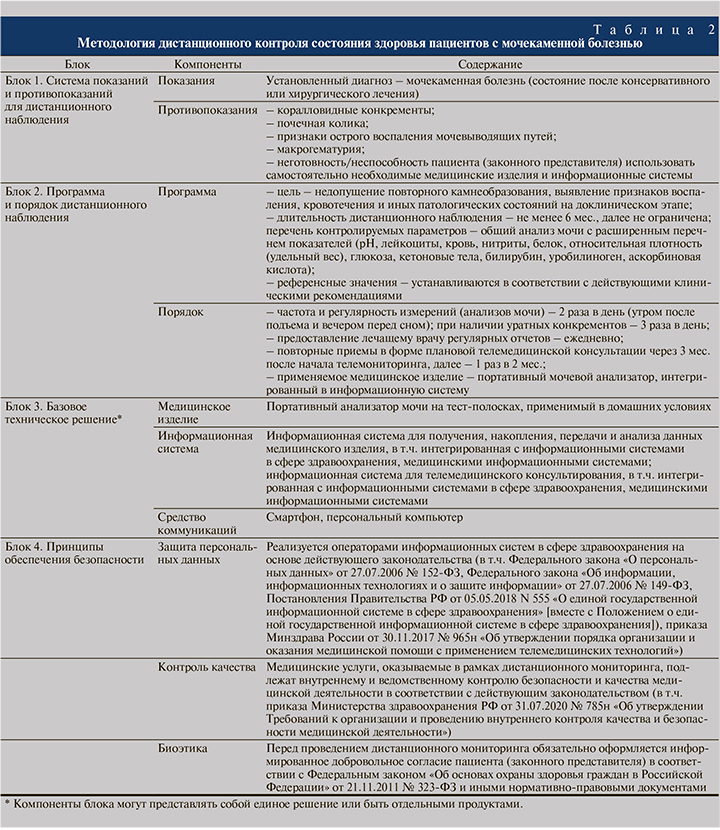

Результаты. На основе анализа и синтеза информации из нормативно-правовых актов, клинических и методических рекомендаций, научных статей нами определены основные блоки методологии дистанционного наблюдения.

На основе анализа и синтеза информации из нормативно-правовых актов, клинических и методических рекомендаций, научных статей:

1. Система показаний и противопоказаний, необходимая для принятия решений о назначении дистанционного наблюдения в конкретном случае.

2. Программа и порядок дистанционного наблюдения (цели и длительность процесса, клинически обоснованный перечень контролируемых показателей и событий, референсные диапазоны, частота и способы их измерений и контроля, виды и частота оказания медицинских услуг, экстренного реагирования и т.д.).

3. Базовые технологические требования к информационной системе и/или программно-аппаратному комплексу исходя из профиля оказания медицинской помощи, конкретной клинической задачи.

4. Принципы обеспечения безопасности (должен обеспечиваться полный комплекс мер по защите персональных данных, сохранению врачебной тайны, соблюдению конфиденциальности и принципов биоэтики).

Исходя из сказанного путем систематизации литературных данных и собственного практического опыта нами разработана методология дистанционного контроля состояния здоровья пациентов с мочекаменной болезнью (табл. 2).

Обоснованность предложенной методологии (технического и методического комплекса) оценена в группе из 30 пациентов с МКБ. Медиана продолжительности дистанционного мониторинга составила 168 дней, минимальная продолжительность – 137, максимальная – 218 дней. Инициированных пациентом отказов или прерываний телемониторинга не было, что свидетельствует о высокой приверженности лиц, страдающих МКБ, к дистанционному контролю состояния здоровья. Вместе с тем нами зафиксированы колебания уровня приверженности мониторингу, которые требуют специальных мероприятий – информирования, консультаций – подробно описанных в следующих абзацах.

Результаты анализов мочи (лейкоциты, нитриты, эритроциты и белок) интерпретировались лечащим врачом на регулярной основе. Осуществлялось информирование пациентов о текущем состоянии, мерах по поддержании необходимого объема мочи, особенностях питания и т.д.

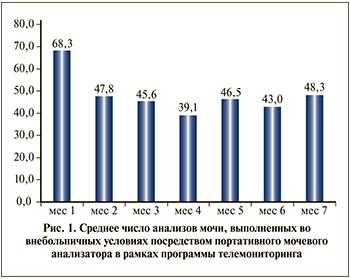

На рис. 1 приведена динамика числа анализов мочи, выполненных самостоятельно пациентами посредством портативного мочевого анализатора «ЭТТА АМП-01» в рамках телемониторинга. На 4-м и 6-м месяцах фиксируются снижения числа анализов, что свидетельствует о снижении приверженности пациентов. Предполагаем, что оставление без внимания указанных ситуаций могли приводить к отказу или самовольному прекращению телемониторинга пациентом с МКБ. Для исключения этого мы проводили плановые обязательные телемедицинские консультации, в ходе которых в т.ч. обсуждались вопросы продолжения мониторинга, использования портативных анализаторов, а также актуальности метафилактики.

Данные мероприятия себя полностью оправдали: на 5-м и 7-м месяцах мы наблюдаем вновь увеличение числа выполняемых пациентами анализов мочи. Таким образом, с методической точки зрения полагаем обязательным периодическое проведение плановых телемедицинских консультаций (даже на фоне стабильного или улучшающегося состояния пациента) для поддержания приверженности. Первую такую телеконсультацию рекомендуем проводить через 3 мес. после начала телемониторинга, в дальнейшем – не реже 1 раза в 2 мес. Схематическое отображение влияния плановых телемедицинских консультаций на динамику числа анализов в разные временные периоды, отражающую приверженность пациентов к дистанционному мониторингу, приведено на рис. 2А и 2Б.

Через 30 и 90 дней проведено анкетирование пациентов для оценки отношения к оказываемой услуге и предложенному технологическому комплексу мониторинга. Общую положительную оценку дистанционному мониторингу дали 100% (30) опрошенных. Техническую доступность и надежность работы системы положительно оценили 86,7% (26) пациентов. Сомнения в достаточном обеспечении приватности и конфиденциальности выразили только 2 (6,7%) человека.

При дополнительном расспросе двух указанных респондентов выяснено, что сомнения носили субъективный характер и были вызваны сообщениями в средствах массовой информации об уязвимостях мобильных операционных систем. Консультации с разработчиками мобильного приложения, использованного нами при телемониторинге, подтвердили его надежность с точки зрения безопасности и конфиденциальности.

Оказываемую медицинскую помощь посчитали качественной и более доступной 93,3% (28) респондентов. Желание продолжать дистанционное наблюдение выразили все пациенты.

Обсуждение. Потенциальная значимость мобильных приложений, телемедицинских платформ и групп в социальных сетях для метафилактики, повышения приверженности к лечению и улучшению контроля мочекаменной болезни определена давно. Подчеркивается хорошее восприятие и быстрое освоение мобильных решений как пациентами, так и врачами [25, 26]. Запрос на применение цифровых технологий для метафилактики МКБ со стороны пациентов достаточно велик. Порядка 97,0% опрошенных лиц готовы корректировать свой образ жизни и питание, чтобы не допустить повторного камнеобразования. Не менее 86,0% готовы для этого использовать мобильные приложения и смартфоны, 72,0% уверены, что такие технологии повысят их приверженность к правильному поведению и лечению. Вместе с тем уровень использования соответствующих решений по-прежнему низкий, никогда не использовались мобильные приложения или специальные устройства для контроля потребления жидкости 95,0 и 100,0% пациентов соответственно [27].

В нашей работе предложено надежное и удобное для пациентов технологическое решение, к тому же являющееся медицинским изделием в полном соответствии с действующим законодательством.

Однако научно-практическое внедрение сильно отстает от запроса. Должным образом обоснованных и внедренных технологий и методологий дистанционного мониторинга пациентов с МКБ практически нет. Низкая изученность проблемы телемониторинга подтверждается данными систематического обзора применения телемедицинских технологий в урологии. Установлено, что из 6 включенных исследований только 1 статья была подготовлена в формате рандомизированного клинического исследования. При этом подавляющее большинство работ описывают взаимодействие в формате «врач–врач» [22]. Опубликованы данные о периодических дистанционных консультациях «пациент–врач» в послеоперационном периоде (фактически – дистанционном патронаже), однако их эффективность изучена только с позиций экономического эффекта [22, 28].

В отношении дистанционного мониторинга пациентов с МКБ наблюдается явный дефицит исследований. Предложены различные технологические решения (в т.ч. мобильные приложения) для метафилактики [25], однако не были описаны вопросы методологии, недостаточно проведена оценка эффективности, позволяющая судить о применимости таких решений. Ранее нами была показана потенциальная применимость дистанционного мониторинга для контроля рН мочи при подборе дозы цитратного препарата у пациентов с уратными камнями, а также – у больных оксалатным уролитиазом [29]. Данный вопрос требует дальнейшего углубленного изучения, что и было проделано в нашем исследовании. Нами предложена эмпирически сформированная методология, успешно апробированная в течение 7 мес. Эффективность методологии подтверждается успешным достижением цели дистанционного мониторинга: отсутствие повторного камнеобразования в течение минимального срока наблюдения в 6 мес.; на-дежность технического решения (отсутствие неустранимых сбоев и неполадок в работе); высокая приверженность и удовлетворенность пациентов.

В контексте МКБ телекоммуникации успешно используются в качестве альтернативы повторным очным визитам с целью интерпретации и обсуждения результатов диагностических исследований. Так, пациенты с почечной коликой проходили обследование лабораторными и лучевыми методами, после чего выписывались на амбулаторное лечение. Далее очная консультация для обсуждения выявленных изменений заменялась беседой по телефону. Таким образом, число очных визитов было сокращено на 71,1%, а 93,1% пациентов были полностью удовлетворены таким способом оказания медицинской помощи [30]. Отметим, что даже такое примитивное технологическое решение, как голосовая связь, обеспечила хороший результат по оптимизации логистики и финансовых затрат.

Существуют примеры дистанционного ведения пациентов с почечной коликой, не требовавшей, по мнению авторов цитируемой статьи, госпитализации [30]. При развитии данного состояния происходило очное амбулаторное обращение с инструментальным и лабораторным обследованием, далее пациент получал рекомендации, инструкции и возвращался в домашние условия. Регулярно проводился телефонный патронаж медицинской сестрой (использовался специальный сценарий беседы и формы опроса). Процесс мониторинга и состояние пациентов совместно курировали 3 опытных врача-уролога, успешно прошли лечение 16,3% пациентов, 18,2% потребовали дальнейшего дистанционного наблюдения, 17,2% были направлены на госпитализацию для выполнения дистанционной литотрипсии или чрескожной нефролитотрипсии. По литературным данным, почти половина амбулаторных пациентов с почечной коликой в процессе телемониторинга требуют периодического очного приема. Также авторы цитируемой статьи доказывают экономическую и экологическую эффективность модели (снижение количества поездок, уменьшение финансовых затрат) [31]. Аналогичная модель представлена еще в одном исследовании: 35,6% пациентов направлены на очный прием, 3,8% потребовали экстренной госпитализации. Также подчеркивается положительный экономический эффект [32]. Однако, на наш взгляд, результаты данных работ носят отрицательный характер. Примитивность выбранной технологии (телефонная связь) обусловила низкую эффективность дистанционного взаимодействия – перевод от трети до половины случаев в очные приемы.

В своей работе мы не зафиксировали случаев необходимости перевода дистанционного взаимодействия в очное. Хотя и были выявлены доказательства необходимости проведения регулярных, поддерживающих консультаций. Полагаем, что в отсутствие противопоказаний оптимальным вариантом их применения является дистанционный.

В целом основной недостаток процитированных публикаций – несовершенство технического и методологического обеспечения, которое нам удалось преодолеть путем системного подхода.

В настоящее время опубликованы результаты дистанционного наблюдения пациентов с МКБ в течение года после лечения в госпитальных условиях [33]. Для мониторинга использовались телефонная связь и стандартные сценарии беседы, включившие рекомендации о питании и образе жизни. Анализы мочи проводились только по истечении срока наблюдения, т.е. через 12 мес. Приверженность к программе дистанционного наблюдения сохранили 87,6% пациентов. Положительным методологическим моментом статьи стала формулировка противопоказаний к телемониторингу: цистиновые или инфекционные (струвитные) камни почек, почечный тубулярный ацидоз, первичная гипероксалурия (оксалоз) [33]. Выраженным недостатком работы послужило отсутствие объективного контроля, невозможность реального осуществления метафилактики на основе регулярных анализов мочи. По сравнению с процитированной работой нами получены более оптимистичные результаты: приверженность в сроке 218 сут. сохраняют 100,0% дистанционно наблюдаемых пациентов. Также нами выявлены сроки критичного снижения приверженности, что позволяет фактически управлять поведением пациента в нужные моменты времени.

Повторим, что в своем исследовании мы не зафиксировали ситуаций, потребовавших очного приема пациентов. Это выгодно отличает разработанную нами методологию от литературных данных. Так, в рамках крупного проекта в сфере применения телемедицины в урологии проведено 8 112 008 дистанционных консультаций за 5 лет [34]. Только 36,0% пациентов с сексуальными дисфункциями, симптомами нижних мочевыводящих путей, гематурией или новообразованиями предстательной железы могут ограничиться сугубо дистанционным взаимодействием с врачом-урологом. В то же время 64,0% вынуждены сочетать и очные, и дистанционные визиты к специалисту [34]. На наш взгляд, это объясняется отсутствием возможности выполнять регулярные диагностические исследования для мониторинга течения болезни в домашних условиях. Сугубо консультации и патронаж не обеспечивают должный уровень качества. Предложенная же нами методология базируется на контроле и оценке в динамике объективных физиологических показателей.

С методической точки зрения нами разработана система показаний и противопоказаний, детальная методика проведения дистанционного мониторинга у больных мочекаменной болезнью. Правильность эмпирических предположений проверена в рамках предварительного клинического исследования.

Предложенная нами методология дистанционного мониторинга состояния пациентов с МКБ показала свою эффективность, подтверждаемую:

- достижением цели дистанционного наблюдения в течение минимального срока телемониторинга – первых 6 мес. (отсутствие повторного камнеобразования);

- стабильным выполнением программы дистанционного наблюдения всеми пациентами;

- высокой удовлетворенностью пациентов.

Методология может быть рекомендована для детализации комплексного обследования и проведения комплексной метафилактики рецидивного камнеобразования.

Ограничения. Основным ограничением был дизайн исследования, направленный на аналитическую разработку методических аспектов и предварительную экспериментальную проверку их осуществимости. Это не позволило сравнительно оценить частоту и характер рецидивов, а также изучить обращаемость за медицинской помощью. В дальнейшем нами планируется проведение когортных и рандомизированных исследований.

Заключение

1. Разработана методология дистанционного мониторинга пациентов с МКБ, основной целью которого является профилактика повторного камнеобразования (метафилактика).

2. Отмечается высокая приверженность пациентов к дистанционному мониторингу с тенденцией к снижению через 4 и 6 меc. В указанные периоды требуется обязательное проведение плановых консультаций для недопущения прерывания программы наблюдения.

3. Отмечена высокая удовлетворенность пациентов дистанционным мониторингом с отметкой качества и доступности урологической помощи благодаря применению телемедицинских технологий.