Прежде чем перейти непосредственно к теме данной статьи, следует определиться с понятиями и понять, по какой причине урология оказалась одним из активных игроков на поле междисциплинарности.

Урологи достаточно давно и продуктивно сотрудничают с хирургами, гинекологами, специалистами лучевой диагностики. Казалось бы, в этом и заключается междисциплинарный подход и ничего принципиально нового здесь нет. Тем не менее это не совсем так. Указанные типы взаимодействия (как научного, так и профессионального) реализуются в рамках одной дисциплины – медицины.

В современном мировом контексте междисциплинарность понимается в более широком смысле. В частности, словарь Кембриджского университета дает следующее определение: «Междисциплинарность (Interdisciplinarity) – это вовлечение в процесс двух или более областей знаний» (1). Несмотря на то что области знаний (синонимы: академические дисциплины, отрасли знаний) не имеют четкого и общепринятого определения, под ними подразумеваются дисциплины, которые преподаются или исследуются в высших учебных заведениях [2]. В качестве классических примеров различных академических дисциплин можно привести следующие: физика, химия, биология, медицина. В качестве примера междисциплинарного взаимодействия тот же словарь Кембриджского университета приводит следующее: «в университете проводится междисциплинарное исследование по влиянию мобильных телефонов на мозг и тело человека» [1]. Как мы видим, в реализации данного исследования должны принимать участие IT-специалисты, инженеры-электронщики, нейробиологи, психиатры и т.д. Таким образом, когда мы ведем речь о междисциплинарном подходе к урологии, это означает, что мы имеем в виду такой тип взаимодействия, когда для решения определенной урологической проблемы привлекаются специалисты из различных областей знаний: физики, химики, биологи, программисты, инженеры, математики, специалисты в области материаловедения и др. Получается так, что для решения данной проблемы компетенций одних только урологов не хватает и только совместными усилиями может быть получен результат. Следует отметить, что если мы говорим о здоровье человека, то поставщиками исследовательских проблем и пользователями полученных решений являются именно клиницисты, в нашему случае – урологи. Однако возникает следующий вопрос: почему на определенном этапе развития науки появилась необходимость в междисциплинарном подходе в целом и в урологии в частности? Ответ на него можно найти в анализе исторического контекста.

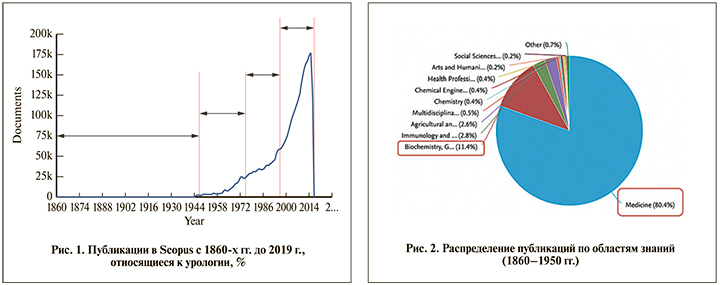

Чтобы оценить динамику исследовательской парадигмы в какой-либо области знаний, следует обратиться к анализу единицы научной деятельности – к научной публикации. Также желательно иметь инструмент, который бы отражал значимость конкретной публикации для мирового научного сообщества. Таким инструментом при определенном уровне допущения может служить количество цитирований. Одним из наиболее полных хранилищ научных публикаций, который бы отражал и уровень цитирований, является Scopus. Научные статьи, относящиеся к урологической тематике, индексируются в Scopus начиная с 1860-х гг. Мы использовали следующий поисковый запрос: «urolog* or kidney* or ureter* or bladder or urethra* or penis or penile or testis or prostat*», который бы позволил максимально широко включать публикации, относящиеся к урологии. Всего было проиндексировано более 2 млн статей с 1860-х по 2019 г. Динамику глобальной публикационной активности по урологии можно увидеть на рис. 1.

Как видим, на рисунке, весь период можно условно разделить на четыре периода, каждый из которых характеризуется бурным ростом публикационной активности:

- 1860–1950 гг.

- 1950–1970 гг.

- 1970–2000 гг.

- 2000–наше время.

Каждый из указанных периодов мы охарактеризовали по следующим параметрам:

- Количество публикаций.

- Распределение по областям знаний.

- Основной исследовательский фокус (на основании анализа наиболее цитируемых статей).

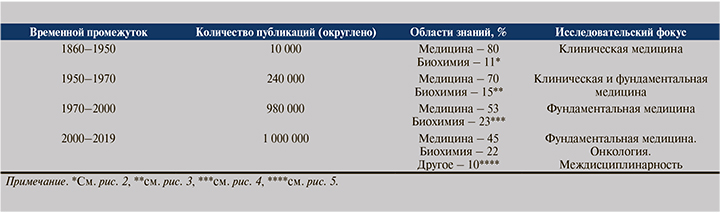

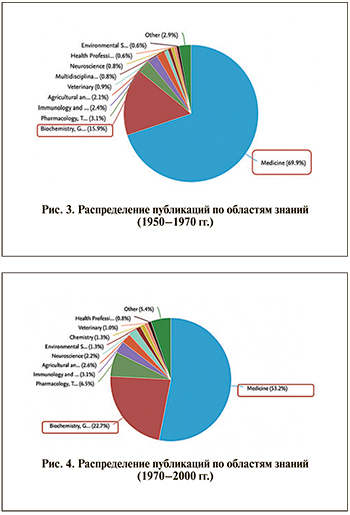

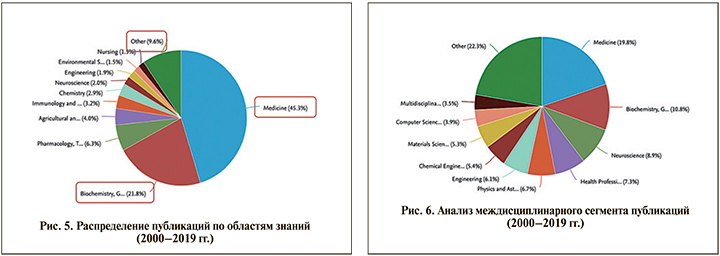

Были получены следующие результаты (см. таблицу). Как видим из таблицы, количество публикаций неуклонно растет, достигнув 1 млн статей за последний временной интервал (2000–2019). При этом доля публикаций, относящихся к медицине, стремительно снижается: с 80% в первом интервале (1860–1950) до 45% в наше время (2000–2019) (рис. 2–5).

Были получены следующие результаты (см. таблицу). Как видим из таблицы, количество публикаций неуклонно растет, достигнув 1 млн статей за последний временной интервал (2000–2019). При этом доля публикаций, относящихся к медицине, стремительно снижается: с 80% в первом интервале (1860–1950) до 45% в наше время (2000–2019) (рис. 2–5).

Следует также обратить внимание, что в последнем временном интервале (2000–2019) появляется существенный удельный весь статей, которые не относятся ни к одной из областей знаний (академических дисциплин) – рис. 5. Анализ данного сегмента указывает на междисциплинарный характер исследований (рис. 6). Таким образом, на основании представленных данных видим, что за последние 20 лет в урологии формируется междисциплинарный тренд, который может стать одним из ведущих в исследовательской парадигме.

Но все же: что является причиной возникновения междисциплинарного тренда как такового? Одной из возможных причин может служить уровень развития технологий. В настоящее время мы видим активное развитие технологий, в особенности это касается IT-области, науки о материалах, биотехнологий. Все это существенно расширяет возможности врачей-исследователей. В последующей части нашей статьи мы бы хотели привести пример междисциплинарного взаимодействия в области урологии, который был реализован в Сеченовском Университете.

Одним из успешных примеров междисциплинарного подхода в урологии считается проект по созданию тканеинженерной заплатки для мочеиспускательного канала. В данном проекте принимали участие биологи, специалисты по клеточным технологиям, по биоматериалам (химики), экспериментальные морфологи, врачи-урологи.

Как вы знаете, к одним из наиболее эффективных способов лечения стриктур уретры относится буккальная уретропластика. Относительным недостатком данного метода является необходимость забора слизистой щеки, что увеличивает длительность операции, создает риски осложнений в донорской зоне, требует привлечения дополнительной бригады хирургов. В идеале реконструктивный уролог хотел бы иметь ткань для восстановления просвета уретры заранее и без необходимости дополнительного оперативного вмешательства. Это и послужило стимулом для проекта по созданию тканеинженерной стенки мочеиспускательного канала.

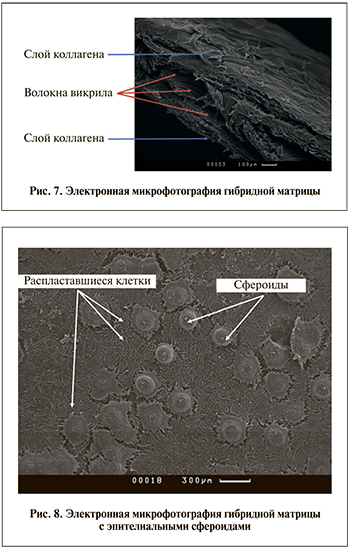

Сперва было необходимо создать матрицу, свойства которой удовлетворяли бы хирурга, не вызывали реакции отторжения, с течением времени биодеградировали и позволяли бы клеткам расти на своей поверхности. В результате многочисленных экспериментов и доклинических испытаний нам удалось создать такую матрицу на основе викриловой сетки, обе поверхности которой были покрыты слоем коллагена. То есть матрица состоит из синтетического полимера полимолочной и полигликоевой кислот, а также из натурального полимера – коллагена, что позволяет называть данную матрицу гибридной. На рис. 7 представлена электронная микрофотография гибридной матрицы (см. рис. 7). Внутри – волокна викрила (указаны красными стрелками), а на обеих поверхностях – слой коллагена (указан синими стрелками). Викриловая сетка придает прочность конструкции, а коллагеновый слой позволяет клеткам свободно размножаться на своей поверхности.

Для того чтобы тканеинженерная конструкция оказалась непроницаемой для мочи, ее внутренняя поверхность должна быть покрыта слоем клеток. Это должны быть не просто клетки, а именно эпителиальные клетки. Культивирование эпителиальных клеток представляет собой достаточно сложную проблему. В процессе роста эпителиальные клетки могут перейти в мезенхимальные (так называемый эпителиально-мезенхимальный переход), что чревато развитием рубцовой ткани. Чтобы этого избежать, эпителиальные клетки следует выращивать в условиях 3D-культуры, т.е., попросту говоря, в объеме. Это достаточно инновационный подход, который нам удалось реализовать совместно с коллегами из НИИ общей патологии и патфизиологии под руководством профессора Ирины Николаевны Сабуриной. Выполнив биопсию щеки пациента, мы получили эпителиальные клетки, из которых затем вырастили клеточные сфероиды – «шарики», состоящие из нескольких тысяч эпителиоцитов.

Для того чтобы тканеинженерная конструкция оказалась непроницаемой для мочи, ее внутренняя поверхность должна быть покрыта слоем клеток. Это должны быть не просто клетки, а именно эпителиальные клетки. Культивирование эпителиальных клеток представляет собой достаточно сложную проблему. В процессе роста эпителиальные клетки могут перейти в мезенхимальные (так называемый эпителиально-мезенхимальный переход), что чревато развитием рубцовой ткани. Чтобы этого избежать, эпителиальные клетки следует выращивать в условиях 3D-культуры, т.е., попросту говоря, в объеме. Это достаточно инновационный подход, который нам удалось реализовать совместно с коллегами из НИИ общей патологии и патфизиологии под руководством профессора Ирины Николаевны Сабуриной. Выполнив биопсию щеки пациента, мы получили эпителиальные клетки, из которых затем вырастили клеточные сфероиды – «шарики», состоящие из нескольких тысяч эпителиоцитов.

На следующем этапе было необходимо засеять поверхность матрицы этими сфероидами. На рис. 8 представлено, как клеточные сфероиды распластываются на поверхности матрицы, формируя сплошной клеточный слой. Тот факт, что клетки распластываются, говорит о том, что коллагеновая поверхность обладает цитоадгезивными свойствами. На рис. 8 представлена электронная фотография гибридной матрицы с распластывающимися эпителиальными сфероидами (см. рис. 8).

На следующем этапе было необходимо засеять поверхность матрицы этими сфероидами. На рис. 8 представлено, как клеточные сфероиды распластываются на поверхности матрицы, формируя сплошной клеточный слой. Тот факт, что клетки распластываются, говорит о том, что коллагеновая поверхность обладает цитоадгезивными свойствами. На рис. 8 представлена электронная фотография гибридной матрицы с распластывающимися эпителиальными сфероидами (см. рис. 8).

После проведения экспериментов на животных, получения одобрения со стороны независимого этического комитета и подписания информированного согласия пациентом мы перешли к следующему этапу – тканеинженерной уретропластике в клинических условиях. На рис. 9 представлена ретроградная уретрограмма пациента со стриктурой проксимальной части луковичного отдела уретры (см. рис. 9). Протяженность стриктуры – 2.5 см. Стриктура возникла после трансуретральных вмешательств по поводу мочекаменной болезни. Оптимальным методом лечения считается заместительная уретропластика.

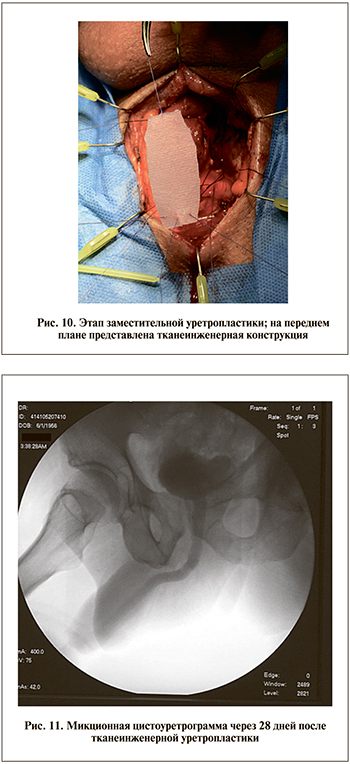

На рис. 10 представлен этап дорсальной заместительной уретропластики, где в качестве материала для субституции была использована тканеинженерная конструкция, состоящая из гибридной матрицы и аутологичных буккальных эпителиоцитов (см. рис. 10). Технически операция прошла без особенностей. Уретральный катетер был удален через 28 дней после операции.

После удаления уретрального катетера выполнена микционная цистоуретрография (см. рис. 11). Затеки контрастного вещества отсутствуют, просвет уретры восстановлен. Максимальная скорость мочеиспускания составила 21 мл в 1 с. С момента операции прошло 1,5 года. Пациент отмечает некоторое уменьшение интенсивности струи мочи, однако продолжает мочиться самостоятельно и без остаточной мочи. Мы продолжаем наблюдение за пациентом.

Помимо данного примера в Сеченовском Университете реализуется еще ряд урологических проектов в междисциплинарном поле. К ним можно отнести следующие: носимую искусственную почку, создание тулиевого лазера для оперативного лечения широкого спектра урологических заболеваний, разработку биомаркера опухолевого поражения почки, разработку устройства инверсионного потока для оптимизации чрескожной нефролитотрипсии и др.

В заключение хотелось бы отметить, что успешное развитие исследований в урологии должно предполагать активное вовлечение в этот процесс специалистов из различных областей знаний. Такая комбинация компетенций позволит решать задачи крайне высокого уровня сложности уже сейчас, а не в отдаленном будущем.