Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) – хроническое заболевание, связанное с нарушением обменных процессов в организме, сопровождаемое образованием конкрементов (уролитов) в органах мочевыделительной системы. Мочекаменной болезнью в РФ страдают не менее 3% трудоспособного населения в возрасте от 20 до 50 лет, при этом отмечается тенденция к росту заболеваемости и увеличению числа пациентов молодого возраста [1–4].

Современные методы лечения пациентов с уролитиазом, такие как дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДЛТ), контактная уретеролитотрипсия, трансуретральная гибкая уретеронефролитотрипсия, перкутанная нефролитотрипсия (ПНТ), практически полностью вытеснили открытые хирургические вмешательства [5]. В настоящее время все больше пациентов с МКБ нуждаются в применении высокотехнологичных операций [6].

Перкутанная нефролитотрипсия занимает позиции «золотого» стандарта в хирургическом лечении крупных и коралловидных камней почек во всем мире с эффективностью 51–100% [7–10]. Благодаря разработке и внедрению в хирургическую практику современных технологий, совершенствованию инструментария и методов литотрипсии чрескожные операции позволяют удалять камни любого размера все более безопасно и эффективно [8, 11].

Несмотря на техническое совершенствование метода ПНТ, частота осложнений остается на весьма значимом уровне и может достигать 30% [12].

Одним из главных факторов, влияющих на результаты перкутанных операций, является опыт хирурга [13–15]. В мировой литературе при оценке этого показателя часто используется термин «кривая обучения». Впервые это понятие введено американским авиаконструктором Т. Райтом в 1936 г., который в своем исследовании указал, что трудозатраты на производство самолетов снижаются с ростом совокупного объема их производства [16]. Применительно к медицине кривая обучения означает время, необходимое на обучение различным манипуляциям для достижения максимального уровня эффективности и безопасности [17].

Цель исследования: определить особенности кривой обучения хирургов при освоении ПНТ.

Материалы и методы. Из базы данных всех ПНТ, проведенных в клинике урологии Военно-медицинской академии им С. М. Кирова, отобраны первые 125 операций. Все хирургические вмешательства выполнялись одной операционной бригадой.

Перед операцией все пациенты проходили стандартную предоперационную подготовку, которая включала клинический, биохимический анализы крови, коагулограмму, общий анализ мочи, посев мочи (при выявлении в посеве мочи бактерий в клинически значимом титре назначалась антибактериальная терапия, согласно чувствительности в течение 7 дней). Ультразвуковое исследование органов мочевыделительной системы проводили на аппаратах Philips Affiniti (Нидерланды) и Siemens Sienna (Германия), компьютерную томографию (КТ) – на аппарате Toshiba Aquilion 128 (Япония), рентгенологическое исследование – на аппарате Электрон (Россия), включившее обзорный снимок мочевых путей и экскреторную урографию. Суммарное и раздельное функциональное состояние почек оценивали по содержанию электролитов крови и скорости клубочковой фильтрации, а также данным рентген- и КТ-урографии.

Показания к операции: камни почек размером более 2 см, а также уролиты меньших размеров, резистентные к ДЛТ.

Операции выполняли под эндотрахеальным наркозом в положении пациента на животе. Перкутанный доступ осуществляли под рентгеновским наведением после предварительной установки мочеточникового катетера в лоханку почки и введения по нему рентгеноконтрастного вещества. Дилатацию нефростомического хода проводили пластиковыми бужами по одношаговой методике с установкой кожуха Amplatz 30 Ch. При осмотре чашечно-лоханочной системы применяли нефроскоп 24 Сh Karl Storz (Германия). Для дробления камня использовали комбинированный ультразвуковой и пневматический литотриптор Lithoclast Master (Швейцария), лазерные литотрипторы Dornier Solvo 40 (Германия) или FiberLase U2 (Россия). Операцию завершали установкой нефростомического дренажа № 14–20 Ch и удалением наружного мочеточникового катетера. В послеоперационном периоде в отсутствие лихорадки и прекращения гематурии на 1–4-е сутки путем перекрытия нефростомического дренажа оценивали проходимость мочевыводящих путей. В случае отсутствия боли и при восстановлении естественного пассажа мочи нефростому удаляли.

В нашем исследовании все пациенты были разделены на 5 групп, в зависимости от временной последовательности выполнения им операции, каждая из которых включила 25 пациентов (табл. 1). Выбор такого интервала выполненных ПНТ продиктован литературными данными, где диапазон стратификации пациентов для формирования сравниваемых групп находится в пределах 15–30 оперативных вмешательств [13–16].

Статистических различий по возрасту, наличию гидронефроза, плотности камней или их расположению не было.

В пятой группе преобладали женщины, однако гендерные особенности не изменяли методики хирургического лечения.

Оценку результатов лечения проводили по следующим параметрам:

- количество интра- и послеоперационных осложнений, классифицированных по модифицированной системе оценок Clavien–Dindo [18];

- длительность операции – время от начала пункции чашечно-лоханочной системы до установки нефростомического дренажа в конце операции;

- состояние, свободное от камней (stone free rate, SFR): отсутствие камней или наличие клинически незначимых фрагментов менее 4 мм, определяемых при УЗИ, обзорной урографии и КТ.

Осложнениями, соответствовавшими Grade I по модифицированной классификации Clavien–Dindo [18], считали любое отклонение от нормального послеоперационного течения без необходимости фармакологического, хирургического лечения или эндоскопического вмешательства. В этом классе разрешенными схемами лечения считались такие препараты, как противорвотные, жаропонижающие, анальгетики, диуретики, электролиты, физиотерапия, антибактериальные препараты, направленные на купирование обострения хронического пиелонефрита. Grade II определялся как осложнения, требующие фармакологического лечения другими препаратами, не вошедшими в перечень, разрешенными для Grade I, а также переливание крови, инфекции, требующие дополнительной антибактериальной терапии, незакрытие нефростомы более 12 ч после удаления дренажа. Grade III – нежелательные явления, требующие хирургического, эндоскопического или рентгенологического вмешательств: незакрытие нефростомы >24 ч с необходимостью установки внутреннего мочеточникового стента, гидронефроз и/или почечная колика из-за сгустков крови, обструкция мочевыводящих путей фрагментами камня, стриктура пиелоуретерального сегмента. Grade IV – повреждение соседних органов (плевра, толстая кишка, печень, селезенка, желчный пузырь), некупируемое (продолжающееся) кровотечение, служащее показанием к проведению нефрэктомии. Таких грозных явлений, как смерть (Grade V), в нашем исследовании не наблюдалось.

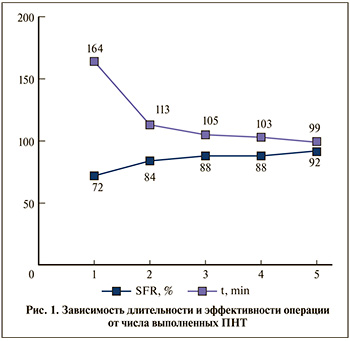

Результаты. Продолжительность операции при выполнении первых 50 перкутанных вмешательств имела выраженный тренд к уменьшению с 164±12 до 113±11 мин. Длительность последующих 50 ПНТ (группы 3 и 4) оставалась неизменной – 105±10 и 103±12 мин. Далее прослеживалась несущественная тенденция к уменьшению времени в среднем до 99±9 мин при выполнении 101–125 чрескожных операций, не имевшая достоверных отличий от показателей групп 3 и 4 (p>0,05; рис. 1).

Результаты. Продолжительность операции при выполнении первых 50 перкутанных вмешательств имела выраженный тренд к уменьшению с 164±12 до 113±11 мин. Длительность последующих 50 ПНТ (группы 3 и 4) оставалась неизменной – 105±10 и 103±12 мин. Далее прослеживалась несущественная тенденция к уменьшению времени в среднем до 99±9 мин при выполнении 101–125 чрескожных операций, не имевшая достоверных отличий от показателей групп 3 и 4 (p>0,05; рис. 1).

На начальном этапе освоения методики ПНТ при выполнении первых 25 перкутанных операций эффективность лечения составила 72% и в дальнейшем имела положительную динамику (рис. 1). Так, во второй исследуемой группе (26–50 ПНТ) показатель SFR был 84% (p<0,05). При выполнении последующих операций показатель SFR имел тенденцию только к увеличению. В группах 3 и 4 полностью удалить камень удалость в 22 (88%) случаях, а максимальное значение SFR в 92% было достигнуто после выполнения более 100 перкутанных вмешательств.

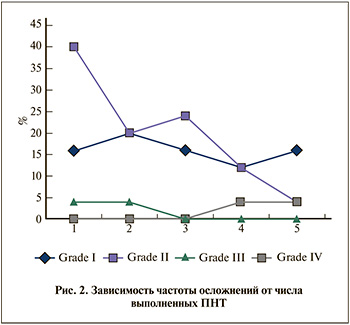

В группе 1 осложнения встречались у 15 (60%) пациентов, из них соответствовавшие Grade I – у 4 (16%), Grade II – у 10 (40%) человек (табл. 2).

В 7 (28%) случаях в связи со значительным почечным кровотечением потребовалась гемотрансфузия. Двум больным с незакрывающимся нефростомическим ходом был установлен внутренний мочеточниковый стент и еще одному пациенту потребовалось проведение дополнительной антибактериальной терапии в связи развитием пневмонии. Осложнения Grade III встретились в 1 (4%) случае: через 3 мес. после успешно проведенной ПНТ была диагностирована стриктура пиелоуретерального сегмента. В группах 2 и 3 (количество ПНТ от 26 до 75) отмечено достоверное снижение частоты нежелательных явлений по сравнению с группой 1 у 11 (44%) и 10 (40%) больных соответственно. Из них Grade I обнаружены в 5 (20%) и 4 (16%) случаях, Grade II – в 5 (20%) и 6 (24%) соответственно. Осложнения, соответствовавшие Grade III, в третьей группе не встречались, во второй 1 (4%) пациенту в связи с развитием некупируемого профузного кровотечения выполнена нефрэктомия. Статистически значимых изменений по количеству осложнений между группами 2 и 3 обнаружено не было.

В группах 4 и 5 осложнения встречались реже, чем в первых трех группах (p<0,05), и обнаружены у 7 (28%) и 6 (24%) человек. Нежелательные явления Grade I выявлены у 3 (12%) и 4 (16%) пациентов 4-й и 5-й исследуемых групп, Grade II составили 3 (12%) и 1 (4%) случай соответственно (табл. 2). В группе 2 осложнение, соответствовавшее Grade III (некупируемое профузное кровотечение), возникло у 1 (4%) пациента и потребовало нефрэктомии. Статистически значимых различий по количеству осложнений между группами 2 и 3 обнаружено не было. В группах 4 и 5 осложнения встречались реже, чем в первых трех группах (p<0,05; табл. 2). При этом необходимо отметить 4-кратное снижение потребности в гемотрансфузии у больных группы 5.

Несмотря на то что осложнения Grade III после 75-й операции не встречались, в отношении пациентов 4-й и 5-й групп мы столкнулись с такими неприятными событиями, как пункционное повреждение внутренних органов живота при создании нефростомического хода. Так, у 1 (4%) больного группы 4 выявлена перфорация желчного пузыря, потребовавшая лапароскопической ревизии брюшной полости и холецистэктомии и в 1 (4%) случае в группе 5 определена перфорация восходящего отдела толстой кишки, разрешенная консервативными методами лечения.

Динамика числа и структуры осложнений наглядно представлена на рис. 2.

Динамика числа и структуры осложнений наглядно представлена на рис. 2.

По мере накопления навыков хирургической бригадой частота осложнений в целом имела тенденцию к снижению вплоть до 75-й операции с последующим выходом на плато. В структуре преобладали осложнения, относящиеся к Grade I и Grade II по модифицированной классификации Clavien–Dindo. И если первая группа осложнения практически не зависела от опыта хирурга, то вторая относительно нежелательных явлений имела тенденцию к снижению вплоть до 125-й операции. Более грозные осложнения Grade III−IV встречались одинаково часто как в начале, так и в конце исследования.

Обсуждение. Перкутанная нефролитотрипсия считается относительно безопасным вмешательством, однако эта инвазивная процедура связана с определенным риском осложнений. В большом многоцентровом исследовании, включившем более 5800 пациентов, клинически значимое кровотечение возникло в 7,8% случаев, перфорация почечной лоханки в 3,4%, гидроторакс в 1,8%, лихорадка в 10,5%. Переливание крови потребовалось в 5,7% случаев [8]. В других работах частота гемотрансфузий варьируется в диапазоне от 0 до 17,5% [18–20]. Редкие, но тяжелые осложнения включают повреждение соседних органов – толстой кишки, плевры, селезенки и др. [19, 21]. Помимо инструментов и хирургической техники опыт работы врача-уролога играет решающую роль для успеха и частоты осложнений при чрескожной хирургии МКБ.

Было проведено несколько исследований, чтобы оценить кривую обучения ПНТ [22–24]. Наиболее релевантными конечными точками для лечения уролитиаза служат показатель SFR и частота осложнений. Кроме того, в некоторых исследованиях для характеристики прогресса навыка были определены такие параметры, как время операции или время рентгеноскопии. Хирургические методики и используемые инструменты в этих работах различаются, поэтому исследования трудно сравнивать напрямую. Кроме того, некоторые исследователи проводили сравнения с врачом-экспертом в качестве контроля.

В нашем исследовании мы сосредоточились на клинических характеристиках заболевания, так как успех лечения и частота осложнений – наиболее значимые параметры, а время операции служило маркером растущей уверенности начинающего хирурга. Мы констатировали достаточно высокий уровень показателя SFR, достигший 92% к 125-й операции. Положительная динамика в росте SFR, в том числе зависимая от количества выполненных ПНТ, отмечена и в работе W. Yu et al. [24]. Исследователи провели анализ 240 ПНТ и указали, что частота полного освобождения от камней для первых 60 операций составила 68,3%, тогда как с опытом более 180 перкутанных вмешательств полностью удалить камень из почки удалось в 93,3% случаев. Наши результаты также согласуются с другими исследованиями, описывающими приемлемый успех ПНТ по мере накопления опыта [22–25].

Помимо успеха лечения клиническое значение для определения навыка выполнения определенной процедуры имеют осложнения. В нашей серии серьезных осложнений (Clavien–Dindo IVb–V) не было. Осложнения Grade ІІІ–IVа отмечены в 4 (3,2%) случаях. Все остальные нежелательные явления были незначительными (Clavien – Dindo I и II) и пролечены консервативно. Как и любые другие хирургические вмешательства, чрескожные операции на почке связаны с определенным риском осложнений, причем они могут наблюдаться как у опытного, так и у начинающегося хирурга, что наглядно продемонстрировано в исследовании J. Jessen et al. [13]. Одно из частых осложнений ПНТ – почечное кровотечение, требующее переливания компонентов крови. В работе O. Negrete-Pulido et al. [14] отмечается, что во многом это зависит от опыта пункции чашечно-лоханочной системы.

Индикатором роста уверенности в чрескожной хирургии МКБ у нас служила длительность операции. Составив 164 мин в первых 25 случаях, этот показатель снизился до 105 и 103 мин в группах 3 и 4 и достиг своего наилучшего значения к 125-му перкутанному вмешательству. Это согласуется с результатами других исследований, где минимальное время операции приходилось на 60-ю процедуру и более [23, 24].

Заключение. Проведенное исследование показало, что для достижения среднестатистических показателей продолжительности и эффективности ПНТ хирургическая бригада должна иметь опыт не менее 50 подобных операций. Увеличение количества до 75 чрескожных вмешательств на почке, выполненных одной квалифицированной бригадой, приводит к уменьшению количества осложнений.

В связи с длительным процессом обучения использование и освоение перкутанной хирургии почек целесообразно в учреждениях с предполагаемым объемом таких операций не менее 30 в год или наличием в штате организации специалиста экспертного класса.