Введение. Одним из серьезных осложнений после оперативного лечения проксимальных форм гипоспадии у детей является стеноз уретры. Риск развития стеноза, по разным данным, варьируется от 5 до 18% [1–3]. Предложено множество методов коррекции стеноза уретры: от бужирования и эндоскопической инцизии до одномоментной или двухэтапной уретропластики с использованием слизистой щеки [3–6]. Перед хирургом, столкнувшимся со стенозом уретры, стоит сложный выбор оптимального метода лечения.

Целью нашей работы было улучшить результаты лечения и определить оптимальный метода лечения стеноза уретры после операций у детей с проксимальными формами гипоспадии.

Материалы и методы. В отделении уроандрологии Российской детской клинической больницы с 2015 по 2019 г. проведено лечение 24 пациентов со стенозами уретры после операций по поводу проксимальной формы гипоспадии в возрасте от 3 до 17 лет (средний возраст – 4,2 года). Пеноскротальная форма гипоспадии отмечена у 12 мальчиков, мошоночная – у 8 и промежностная – у 4. До поступления в клинику все пациенты перенесли от 2 до 8 операций. У всех пациентов уретра была сформирована из кожного лоскута: по TIP – у 12, по Hodgson в модификации – у 8, по Duckett – у 4. Время после предыдущей неудачной операции составило в среднем 4,2 мес. (от 2 до 8 мес.). При осмотре отмечались множественные кожные рубцы, особенно на вентральной поверхности полового члена. При поступлении диагноз стеноза уретры ставили на основании жалоб на затрудненное мочеиспускание, данных анамнеза. По данным урофлоуметрии отмечено снижение максимальной скорости мочеиспускания до 1–4 мл/с.

У 16 пациентов (группа I) диаметр просвета уретры составил 3–4 Ch, стеноз занимал участок от головчатого отдела до пеноскротальной области, также отмечено вентральное искривление от 45 до 60°, скорость мочеиспускания составила 1–2 мл/с. Этим пациентам проводилась этапная уретропластика, аналогичная операции по Bracka с использованием слизистой щеки.

У 8 пациентов (группа II) уретра была сужена до диаметра 6 Ch, стеноз локализовался в стволовой части протяженностью от 2 до 4 см, отсутствовало искривление полового члена, скорость мочеиспускания составила 2–4 мл/с. Этой группе пациентов проводили одноэтапную уретропластику путем вшивания лоскута слизистой щеки на дорсолатеральную поверхность рассеченной уретры с формированием уретры соответствующего возрасту диаметра (Dorsal Inlay Urethroplasty).

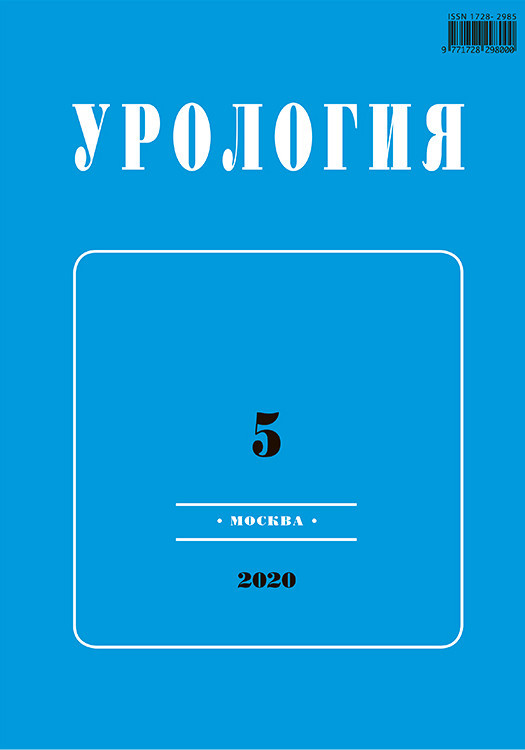

Техника операции у пациентов I группы. Операцию начинали с катетеризации уретры, определяли диаметр суженной уретры, локализацию меатуса и наличие рубцов (рис. 1А). Далее накладывали держалку на головку полового члена, проводили срединный разрез по вентральной поверхности полового члена, выделяли артифициальную уретру. Определяли стенозированный участок, который располагался от головки до пеноскротальной области. Уретра представляла собой рубцовый канал с диаметром просвета 3–4 Ch. Выполняли тест искусственной эрекции (Gittes-тест), по результатам которого констатировали вентральное искривление от 45 до 60°. Иссекали стенозированный участок уретры, остатки хорды, деформирующие половой член; половой член выпрямляли. Формировали уретростому в пеноскротальной области в пределах уретры возрастного диаметра. После иссечения рубцовых тканей на вентральной поверхности полового члена создавали ложе для слизистой щеки – будущей уретральной пластины. Ложе измеряли. Далее приступали к выкраиванию лоскута из слизистой щеки. На угол рта, нижнюю губу и внутреннюю поверхность щеки в области нижнечелюстного сустава накладывали держалки. На растянутую на держалках поверхность слизистой щеки маркировали будущий лоскут, соответствовавший размерам ранее сформированного ложа. Затем вводили в подслизистый слой раствор адреналина 1:25000. На левой щеке с переходом на губу вырезали лоскут слизистой нужного размера (рис. 1Б). Лоскут обрабатывали, освобождая от подлежащей жировой ткани. Рану внутренней поверхности щеки ушивали непрерывными швами викрил 4/0. Обработанный лоскут укладывали на ложе на вентральной поверхности полового члена и подшивали узловыми швами викрил 5/0 (рис. 1В). Устанавливали уретральный катетер и компрессионную циркулярную повязку. Катетер и повязку удаляли через 7 дней после операции.

Ко второму этапу лечения приступали через 6 мес. (рис. 1Г). Операцию начинали с пункционной цистостомии. Окаймляющими разрезами выкраивали края слизистого лоскута. Циркулярным разрезом по венечной борозде мобилизовали кожу полового члена. Далее выполняли уретропластику путем тубуляризации слизистого лоскута непрерывными и узловыми швами викрил 6/0 на уретральном стенте возрастного диаметра. Неоуретру укрывали мясистыми лоскутами, выкроенными из боковых поверхностей полового члена. Выполняли кожную пластику. Накладывали циркулярную компрессионную повязку. Повязку, уретральный стент и цистостомический дренаж удаляли через 10–14 дней после операции. В дальнейшем контролировали скорость мочеиспускания и оценивали вид полового члена после исчезновения отека и рассасывания швов (рис. 1Д).

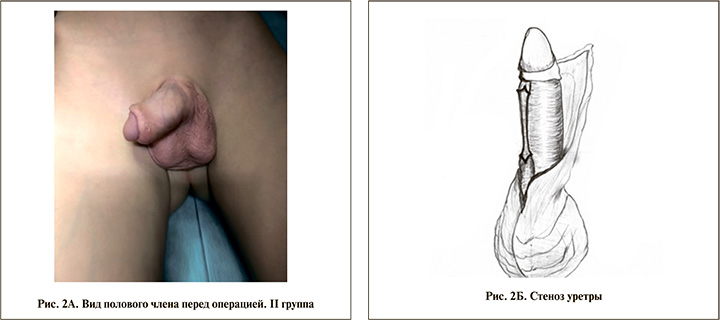

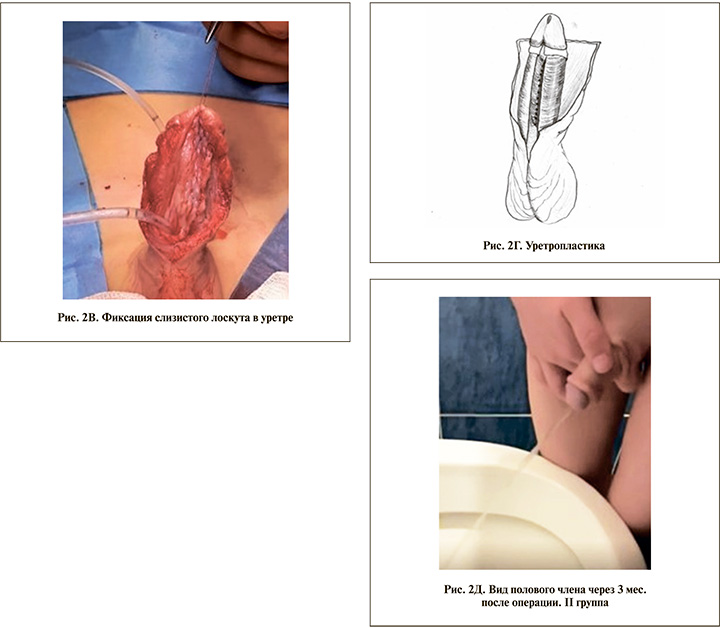

Техника операции у пациентов II группы. Операцию начинали с катетеризации уретры, определяли диаметр суженной уретры, локализацию меатуса и наличие рубцов (рис. 2А), накладывали держалку на головку полового члена. Срединным разрезом по вентральной поверхности мобилизовывали уретру. Определяли зону сужения. Она располагалась от головки до основания полового члена и была диаметром 6 Ch (рис. 2Б). Выполняли тест искусственной эрекции (Gittes тест). Стенка уретры была истончена. Дорсолатеральным разрезом слева вскрывали уретру до области основания, где имелся нормальный диаметр просвета. Устанавливали уретральный катетер, через который наполняли мочевой пузырь и накладывали пункционную цистостому. Формировали ложе на боковой поверхности левого кавернозного тела. Выкраивали лоскут слизистой щеки соответствовавшего ложу размера, аналогично как в группе I. Лоскут обрабатывали, освобождая от подлежащих жировых тканей. Затем лоскут укладывали на ложе и фиксировали узловыми швами викрил 5/0 (рис. 2В). Далее выполняли сшивание краев уретры – уретропластику непрерывными швами викрил 6/0 (рис. 2Г). Сшивали края кожи. Устанавливали уретральный стент возрастного диаметра и накладывали компрессионную циркулярную повязку. Повязку, стент и уретральный катетер удаляли через 10–14 дней после операции. В дальнейшем контролировали скорость мочеиспускания и оценивали вид полового члена после исчезновения отека и рассасывания швов (рис. 2Д).

Результаты. Оценку результатов лечения осуществляли в раннем послеоперационном периоде и по прошествии от 1 до 5 лет по следующим критериям: восстановление самостоятельного свободного мочеиспускания (по данным урофлоуметрии), отсутствие осложнений (свищи, стенозы). Всем пациентам восстановлено свободное мочеиспускание широкой струей, скорость мочеиспускания нормализовалась и составила 10–14 мл/с. У 3 (16%) пациентов первой группы отмечено образование свища уретры, что потребовало повторного вмешательства через 6 мес. После ушивания свища уретры осложнений не возникло, и результат оценен как хороший.

Обсуждение. Частота осложнений при лечении проксимальных форм гипоспадии, по данным из трех крупнейших центров США, варьируется от 30 до 68% [7]. Стенозы уретры развиваются в 6–12% случаев [3]. По данным W. Snodgrass, риск развития стеноза уретры после уретропластики по TIP составляет 5–18% [1, 2].

Статей, посвященных методам лечения стенозов уретры при проксимальных формах гипоспадии у детей, в отечественной литературе не найдено.

Основные причины возникновения стенозов уретры после неудачных уретропластик: малые размеры головки полового члена, узкая уретральная пластина, наличие выраженного искривления и рубцовые изменения кожи при повторных операциях [7]. Кроме этого при использовании кожного лоскута для уретропластики при проксимальных формах гипоспадии по TIP, Duckett, Hodgson артифициальная уретра более тонкая, ее кровоснабжение может нарушаться, что и приводит к развитию стеноза [4].

В настоящее время не существует единого стандарта лечения стенозов уретры после неудачных уретропластик. Наоборот, множество хирургических техник – от эндоскопической инцизии и бужирования уретры до этапной уретропластики со слизистой щеки – оставляют право сложного выбора за хирургом [8].

Во многих публикациях предлагается использовать слизистую щеки как наилучший материал для уретропластики. «Уникальные свойства слизистой щеки позволяют рассматривать ее в качестве наиболее подходящего заместительного материала для реконструктивных операций на уретре» (S. Bhargava, C.R. Chapple, 2004) [9].

При протяженных стенозах, осложненных наличием искривления и множественных рубцов кожи, однозначен выбор в пользу этапного лечения с использованием лоскута слизистой щеки аналогичной операции Bracka. В таких ситуациях единственно возможным методом является иссечение рубцово-измененных тканей, стенозированной уретры и вшивание лоскута на вентральную поверхность полового члена – создание уретральной пластины из этого лоскута. Вторым этапом через 6 мес. проходит проведение уретропластики с использованием уже прижившегося лоскута слизистой щеки [10].

В отсутствие искривления и небольшой протяженности стеноза оправданна одноэтапная уретропластика. При этом важно обеспечить хорошую васкуляризацию ложа будущего слизистого лоскута. Идет дискуссия о том, куда лучше помещать лоскут слизистой щеки при уретропластике: на дорсальную или вентральную поверхность. Ведь необходимо учитывать тот факт, что после неудачных операций по поводу гипоспадии образуется масса рубцов, нарушается кровоснабжение кожи, уретры и окружающих ее тканей. Хотя размещение лоскута на вентральную поверхность описано раньше, расположение лоскута на дорзальную (дорсолатеральную) поверхность стало более популярным благодаря работам G. Barbagli [4]. При этом формируются наилучшие условия для приживления и выживания лоскута, так как он фиксируется к кавернозным телам и окружающим их Buck’s фасциям, что препятствует сморщиванию и ретракции лоскута. При вентральной фиксации лоскута такой основы для лоскута нет, поэтому он может смещаться, уменьшаться в размерах, может происходить его ретракция и нарушаться его кровоснабжение [4]. Еще одним доводом в пользу расположения лоскута на дорсальной поверхности является профилактика развития свищей уретры. Все это свидетельствует о том, что одноэтапная уретропластика с укладкой лоскута на дорсолатеральную поверхность уретры является более эффективным и обоснованным методом лечения стенозов уретры с минимальным количеством осложнений.

Заключение. Коррекция стеноза уретры после операций по поводу проксимальных форм гипоспадии у детей возможна путем уретропластики с использованием слизистой щеки. При протяженном стенозе с диаметром просвета уретры 3–4 Ch в сочетании с искривлением полового члена и множественными рубцовыми изменениями кожи целесообразно применение двухэтапной методики. При стенозе стволовой уретры с диаметром просвета 6 Ch без искривления полового члена возможно проведение одноэтапной уретропластики с использованием слизистой щеки на дорсолатеральной поверхности уретры (Dorsal Inlay Urethroplasty).