Туберозный склероз (ТС) – генетическое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, кожи и наличием доброкачественных опухолей (гамартом) в различных органах, вызванных нерегулируемой активацией мишени рапамицина млекопитающих (mTOR).

ТС – это орфанное заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования и частотой встречаемости 1 на 10 тыс. человек [1]. Приблизительно 2/3 случаев заболевания имеют спорадический характер, что означает отсутствие отягощенного семейного анамнеза [2–5].

Развитие ТС связывают с гетерозиготными мутациями в гене TSC1 или TSC2. Мутации в генах опухолевого супрессора TSC1 (кодирует гамартин) или TSC2 (кодирует туберин) участвуют в патогенезе заболевания через утрату ингибирования фермента – мишени для рапамицина в организме млекопитающих (mTOR – mammalian Target of Rapamycin), что вызывает последующий рост доброкачественных образований (гамартом) в различных органах, включая головной мозг (кортикальные туберы, субэпендимальные узлы, субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы – СЭГА), почки (почечная ангиомиолипома), легкие (лимфангиолейомиоматоз – ЛАМ), сердце (кардиальные рабдомиомы) и кожу. Ингибирование mTOR приводит к блокировке нескольких специфичных путей, по которым происходит передача сигнала [6–11].

Диагноз ТС ставят на основании совокупности клинических симптомов и данных дополнительных методов исследования. Однако разнообразие клинических проявлений заболевания и вариабельность фенотипа затрудняют раннее выявление патологии.

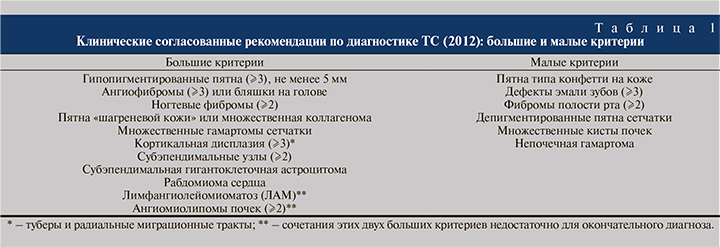

В рекомендациях, принятых на Международной согласительной конференции по ТС в 2012 г., диагноз «туберозный склероз» может считаться «несомненным» или «возможным», что напрямую зависит от наличия или отсутствия так называемых первичных (больших) или вторичных (малых) клинических симптомов. Несомненный диагноз «туберозный склероз» может быть установлен при наличии двух первичных или одного первичного и двух (и более) вторичных признаков; возможный диагноз «туберозный склероз» – на основании 1 первичного признака или 1 первичного и 1 вторичного признаков, или 2 (и более) вторичных признаков. Мутация TSC1 или TSC2 служит основным критерием, достаточным для установки диагноза «туберозный склероз» (табл. 1).

Существует три основные причины, способные привести к летальному исходу при ТС: прогрессирование СЭГА в головном мозге и ангиомиолипом в почках, а также развитие специфического поражения легких – ЛАМ, который встречается преимущественно у взрослых пациентов.

Лимфангиолейомиоматоз – системное заболевание, в первую очередь поражающее легкие, в которых образуются кистозные полости с развитием пневмоторакса и хилоторакса. Также могут быть выявлены асцит, опухолевидные образования (ангиомиолипомы) органов брюшной полости (преимущественно почек), менингиомы [12, 13]. Лимфангиолейомиоматоз чаще встречается у молодых женщин репродуктивного возраста и крайне редко у мужчин. Существует гипотеза, в основе которой роль принадлежит эстрогенам, способным усиливать опухолевый потенциал и выживание ЛАМ-клеток [13]. Лимфангиолейомиоматоз может быть как спорадическим, так и ассоциированным с ТС.

Результаты гистологического исследования при спорадическом ЛАМ и при ЛАМ, ассоциированном с ТС, сходны, что позволяет предположить их общие генетические и патофизиологические механизмы образования. В случаях наличия у пациентов с туберозным склерозом ЛАМ последний расценивают как ассоциированный с ТС, в прочих случаях – как спорадический. Клиническая картина ЛАМ разнообразна: от бессимптомного течения до спонтанных пневмотораксов.

По данным диагностических критериев Европейского респираторного общества (European Respiratory Society, 2010 г.), выделяют определенный, вероятный и возможный ЛАМ (см. рис. 1) [14].

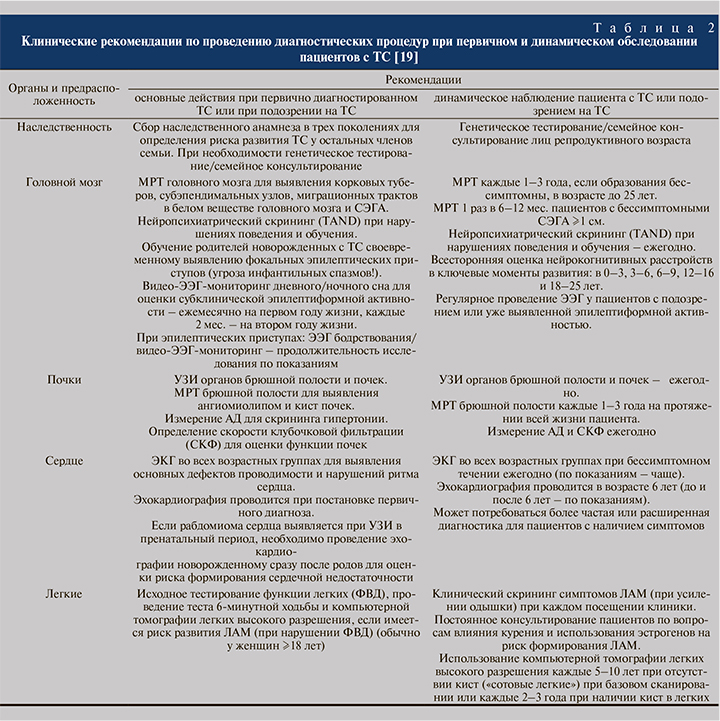

В соответствии с международными рекомендациями необходимо тщательное обследование пациентов с недавно диагностированным заболеванием или с подозрением на ТС, а также регулярное динамическое наблюдение больных с уже установленным диагнозом или подозрением на заболевание (табл. 2) [15–18]. При выявлении у пациента признаков ТС рекомендуется проводить определенные диагностические процедуры для получения полной информации о выраженности заболевания. В обязательный перечень таких процедур при выявлении признаков ТС включена МРТ головного мозга.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек проводят всем пациентам с впервые диагностированным ТС. Электро- и эхокардиограммы обязательно проводятся при первичном обследовании, поскольку рабдомиомы сердца могут приводить к нарушениям сердечного ритма, которые иногда выявляются при рождении ребенка или появляются в течение жизни пациентов. В случае подтверждения диагноза в детском возрасте обязателен постоянный контроль за нейропсихологическим и умственным развитием ребенка.

Приводим клиническое наблюдение

Пациентка П. 27 лет. Диагноз: туберозный склероз. Множественные ангиомиолипомы почек. Лимфангиолейомио-матоз легких. Множественные кортикальные и субкортикальные туберы. Спонтанный разрыв ангиомиолипомы слева. Подкапсульная и паранефральная гематомы слева. Гемангиомы селезенки?

Основные жалобы на момент поступления: ноющая боль в поясничной области слева, сухой кашель.

Данные анамнеза: со слов пациентки, в возрасте 13, 15 и 26 лет проводилось хирургическое лечение лазером по поводу папул, располагавшихся на щеках, носу и подбородке по типу «крылья бабочки». Диагноз «системная красная волчанка» исключен. Дальнейшее обследование не проводилось. 16.06.2019 у пациентки появились рвота и острая боль в поясничной области слева. Бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована в областную больницу, состояние расценено как острый пиелонефрит слева. 17.06.2019 предъявляла жалобы на повышение температуры до 38,8°С. Проводилась антибактериальная, противовоспалительная терапия с положительным эффектом. 21.06.2019 переведена в урологическое отделение ЦРБ для выполнения КТ брюшной полости и забрюшинного пространства, МРТ головного мозга. По данным КТ, диагностированы множественные ангиомиолипомы почек, спонтанный разрыв ангиомиолипомы слева, подкапсульная и паранефральная гематомы слева. Предложено оперативное лечение в объеме нефрэктомии слева, от которой пациентка отказалась. Пациентка проконсультирована в клинике урологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова, госпитализирована для обследования и определения дальнейшей тактики лечения.

При поступлении: состояние средней степени тяжести. Температура тела – 38,2°С. Кожный покров и слизистые бледно-розовой окраски. АД – 110/60 мм рт.cт. Пульс – 60/мин удовлетворительного наполнения. Живот при пальпации мягкий, болезненный в левом подреберье, где пальпаторно определяется плотное образование размером до 10 см. Правая почка не пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный справа, положительный слева. Мочеиспускание самостоятельное, безболезненное. Моча визуально не изменена.

Данные лабораторных и инструментальных методов обследования. Общий анализ крови: эитроциты – 2,9×1012/л, гемоглобин – 79 г/л, лейкоциты – 12,5×109/л, СОЭ – 35 мм/ч. Анализ мочи без видимых отклонений от нормы.

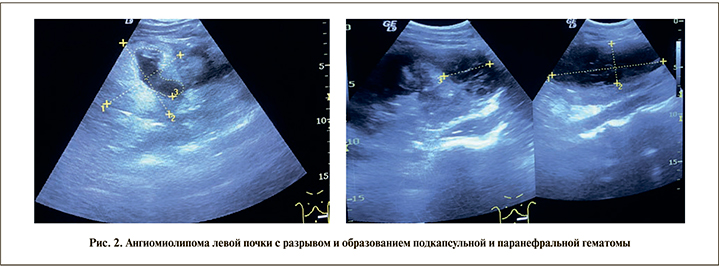

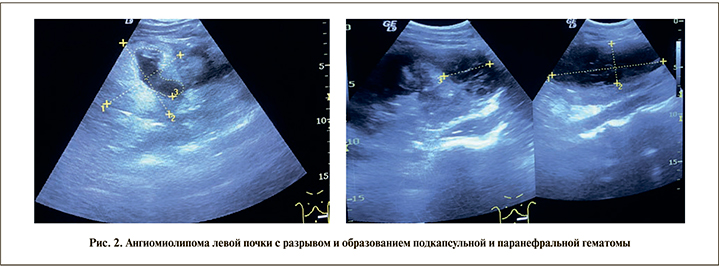

При УЗИ определены множественные ангиомиолипомы почек, подкапсульная и парнефральная гематомы слева (рис. 2).

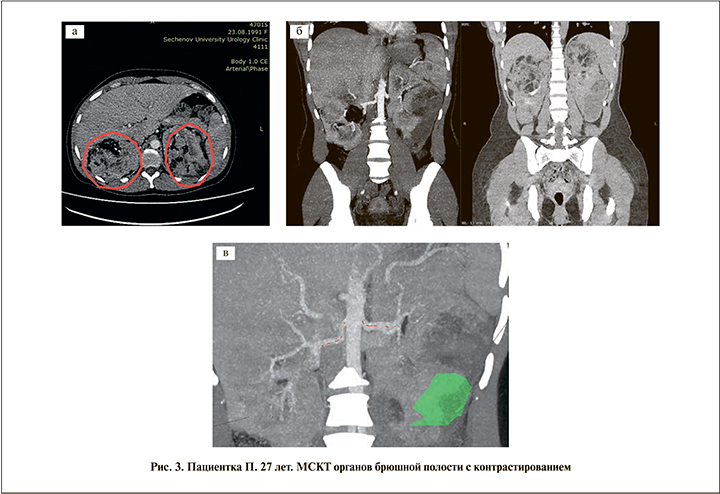

Данные мультиспиральной КТ (МСКТ) брюшной полости с контрастированием (04.07.2019): почки увеличены за счет наличия множественных ангиомиолипом классического типа; размер правой почки – 96×101×209 мм, левой – 80×107×225 мм (рис. 3, а)). Правая почка: наибольшая ангиомиолипома классического типа определяется в верхнем сегменте – 92×76×73 мм.

Левая почка: наибольшие ангиомиолипомы классического типа определяются в верхнем (97×73×83 мм) и заднем (71 мм в диаметре) сегментах. Определяется подкапсульная и паранефральная гематомы на уровне заднего и нижнего сегментов левой почки по причине разрыва ангиомиолипомы заднего сегмента; ориентировочный объем – 101 мл (рис. 3, б). Прослеживается по одной почечной артерии с каждой стороны с наличием бифуркаций на уровне ворот почек; артериовенозной мальформации не выявлено (рис. 3, в).

По данным МРТ, признаков продолжающегося кровотечения нет (рис. 4).

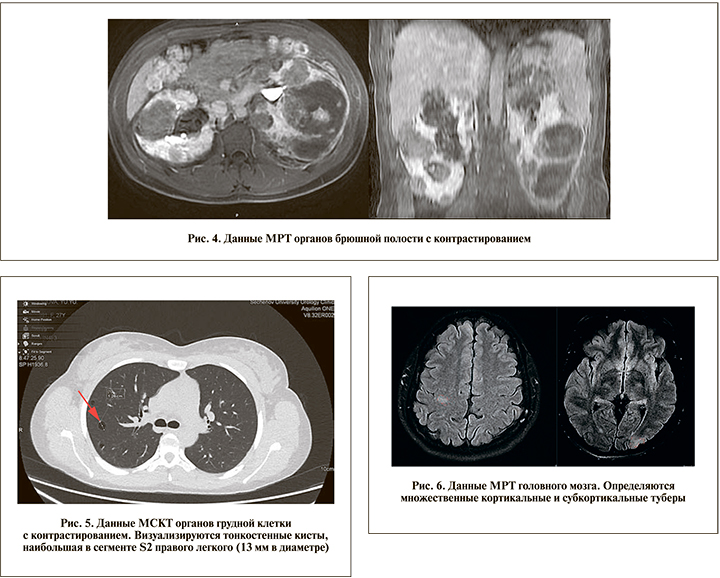

Данные МСКТ грудной клетки с контрастированием (04.07.2019): в паренхиме обоих легких прослеживаются одиночные мелкие (до 3 мм) очаги уплотнения, а также множественные разнокалиберные тонкостенные кисты – наибольшая в сегменте S2 правого легкого (13 мм в диаметре) соответствует проявлениям ЛАМ (рис. 5). Признаков пневмо- или хилоторакса не выявлено.

При МРТ головного мозга (25.06.2019) определялись множественные кортикальные и субкортикальные туберы (рис. 6); признаков СЭГА не выявлено.

В условиях клиники проводилась антибактериальная, противовоспалительная и гемостатическая терапия. На фоне лечения температура тела нормализовалась, при контрольном УЗИ и МСКТ отмечена тенденция к рассасыванию гематомы. На 14-е сутки пациентка выписана домой.

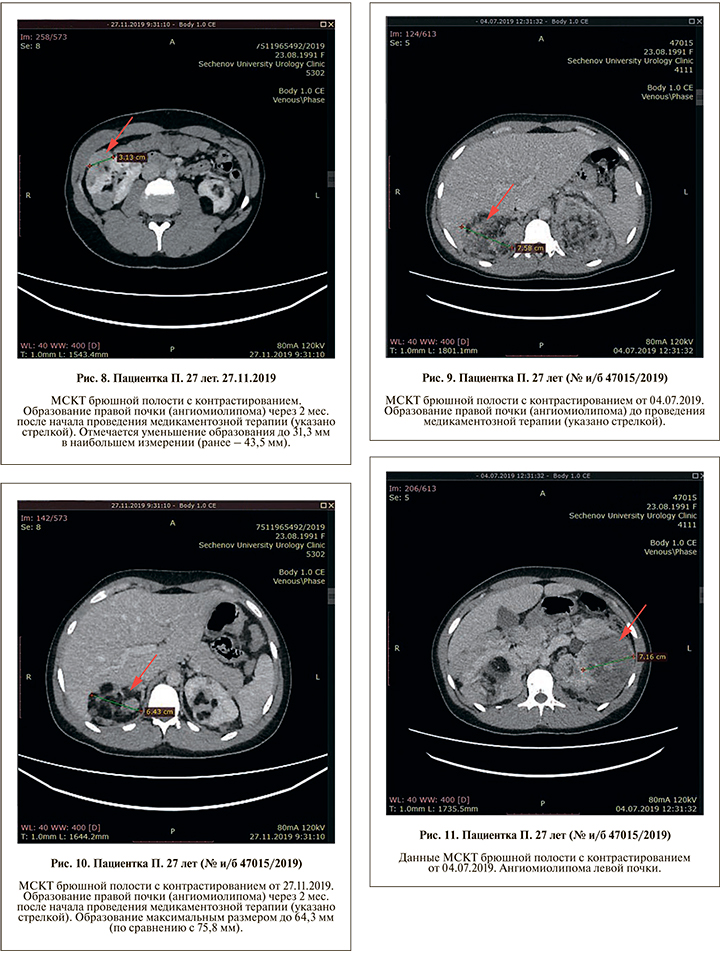

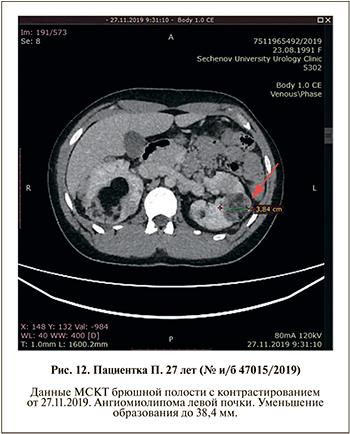

С октября 2019 г. пациентке проводится медикаментозная терапия препаратом эверолимус (Афинитор) 10 мг в сутки. Состояние пациентки удовлетворительное. По данным УЗИ и МСКТ с контрастированием, через 2 мес. в передне-нижнем сегменте правой почки определяется ангиомиолипома максимальным размером 31,3 мм (первоначальный размер образования – 43,5 мм) (рис 7, 8). В верхнем сегменте правой почки визуализируется объемное образование до 64,3 мм (ранее максимальный размер составлял 75,8 мм) (рис. 9, 10). Обращает внимание уменьшение преимущественно мягкотканного компонента. В заднем сегменте левой почки также отмечено уменьшение образования и гематомы: 38,4 по сравнению с 71,6 мм (рис. 11, 12).

По данным проведенного обследования, выявлено уменьшение размеров ангиомиолипом обеих почек на 29,9%. Нежелательных явлений за период проводимой терапии не зарегистрировано.

По данным проведенного обследования, выявлено уменьшение размеров ангиомиолипом обеих почек на 29,9%. Нежелательных явлений за период проводимой терапии не зарегистрировано.

Препарат эверолимус как в I–II, так и в III фазе исследований (EXIST-1 и -2) показал хорошую эффективность и переносимость: уменьшение объема астроцитом на 50% и более 35% пациентов, объема ангиомиолипом на 50% и более – 41,8% [20]. Отмечены наиболее частые побочные явления: стоматит, язвы слизистой рта, назофарингит. При туберозном склерозе показанием к назначению препарата служат субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы у пациентов старше 3 лет и ангиомиолипомы у пациентов старше 18 лет, ассоциированные с туберозным склерозом.

Таким образом, медикаментозная терапия может быть использована в качестве монотерапии или подготовительного этапа к малоинвазивным методам лечения ангиомиолипомы почки, ассоциированонной с туберозным склерозом.