Введение. Врожденная аномалия закладки и созревания соединительной ткани на сегодняшний день занимает одно из ведущих мест в группе генетически детерминированных заболеваний. По мнению большинства исследователей, к этой группе относится широкий спектр патологических изменений, связанных с дезорганизацией ее волокнистых структур, что обозначается единым термином – «синдром дисплазии соединительной ткани» (ДСТ). В его рамках выделяют дифференцированные и недифференцированные формы. Если первые изучены довольно хорошо и трудностей в их диагностике обычно не возникает (синдром Марфана, Элерса–Данлоса), то для недифференцированных форм характерен широкий спектр или полиморфность клинико-морфологических проявлений, что, с одной стороны, не позволяет отнести их ни к одному из известных синдромов дифференцированной ДСТ, с другой – значительно усложняет проведение диагностического поиска [1–3].

Таким образом, синдром недифференцированной ДСТ (НДСТ) представляет собой групповое понятие – генетически детерминированный системный прогредиентный процесс, который привлекает внимание специалистов различных медицинских отраслей. Связано это в первую очередь с широкой популяционной распространенностью, а также с частым выявлением ее признаков уже в детском и юношеском возрасте [4].

Изменения сосудов венозного русла различной локализации в виде их варикозной трансформации, в том числе и варикоцеле, относятся к так называемым малым феномам НДСТ. Традиционно данная аномалия считается менее значимой и зачастую отходит на второй план, а потому изучается недостаточно активно. Существует и широкий спектр внесосудистых проявлений синдрома НДСТ с возможностью различных комбинаций феномов, наиболее значимыми из которых считаются деформация грудной клетки и астеническая грудная клетка, плоскостопие, снижение массо-ростового показателя, сколиоз 1-й и 2-й степеней, гипермобильность суставов и др. [1, 5].

Цель исследования: установить взаимосвязь между наличием у пациентов характерных фенотипических проявлений (стигм) синдрома НДСТ и развитием варикоцеле, а также варикозного расширения вен другой локализации.

Материалы и методы. Были проанализированы клинические данные, изучен биопсийный материал, полученный от 70 детей, подростков и мужчин молодого возраста (до 44 лет, согласно градации ВОЗ), разделенных на три группы.

Основная группа включила 30 пациентов с левосторонним варикоцеле, в свою очередь распределенных следующим образом: 10 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет, находившихся на лечении в отделении урологии и плановой хирургии ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова; 20 мужчин от 18 до 35 лет, прооперированных в 1-м урологическом отделении Института урологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Обследование пациентов основной группы проведено по стандартной методике, включившей визуальный осмотр в вертикальном положении с напряжением мышц передней брюшной стенки, в горизонтальном положении с пальпацией мошонки и выявлением асимметрии; кроме того, учтены данные УЗИ (определение ретроградного тока крови по венам гроздьевидного сплетения). По степени выраженности заболевания пациенты распределились следующим образом: варикоцеле I степени – 5 мальчиков и 2 мужчины, II степени – 4 мальчика и 18 мужчин, III степени – 1 мальчик. Детям была выполнена лапароскопическая перевязка яичковых вен слева с сохранением путей лимфоотока, мужчинам – операция Мармара.

В группу сравнения I включены 30 пациентов с диагнозом «варикозная болезнь вен нижних конечностей» (ВБВНК): 10 мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет, прооперированных в отделении микрохирургии № 2 РДКБ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России; 20 мужчин в возрасте от 22 до 37 лет, получивших лечение в отделении кардиохирургии УКБ № 1 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Диагноз ВБВНК поставлен на основании данных визуального осмотра и ультразвуковой допплерографии вен нижних конечностей. Варикозная болезнь вен нижних конечностей I степени (в соответствии с классификацией В. С. Савельева) выявлена у 3 мальчиков и 2 мужчин, II степени – у 7 мальчиков и 14 мужчин, III степени – у 4 мужчин. Пациентам данной группы выполнена операция флебэктомии.

В группу сравнения II включены 10 мужчин в возрасте от 25 до 42 лет, страдавших комбинированным геморроем, которые были обследованы и прооперированы в отделении онкологической колопроктологии клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Пациентам этой группы проведены визуальный осмотр, осмотр при натуживании, аноскопия, при наличии показаний – колоноскопия. Геморрой II степени (по классификации Голигера) выявлен у 2 мужчин, III степени – у 7, IV степени – у 1. Все больные перенесли операцию геморроидэктомии при помощи биполярного коагулятора LigaSure по методу Лонго.

Следует уточнить, что для обеспечения так называемой чистоты эксперимента в обе группы сравнения с пациентами, страдавшими варикоцеле, нами были включены только больные мужского пола; кроме того, это позволило исключить такие вторичные, несомненно отягчающие течение ВБВНК и геморроя факторы, как беременность и роды в анамнезе.

Для проведения гистологического исследования все полученные биоптаты фиксировали в 10%-ном забуференном нейтральном формалине в течение 24–48 ч, затем осуществляли рутинную аппаратную проводку – процедуру их обезвоживания, заливки в парафин и изготовление серийных срезов. Фрагменты стенок вен изучены на светооптическом уровне с использованием классической окраски гематоксилином и эозином; также применяли гистохимические методы – пикрофуксин по Ван Гизону, трихром по Масону.

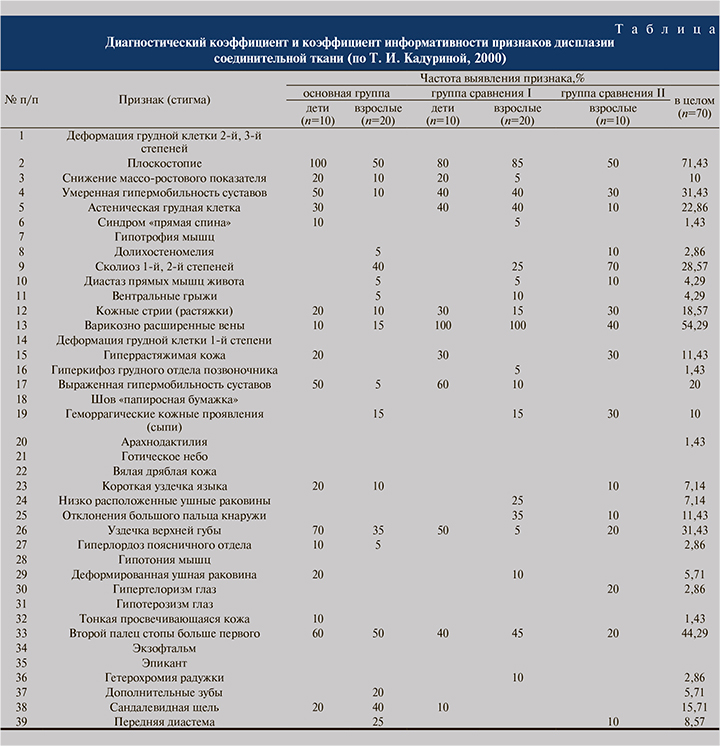

Для выявления характерных фенотипических проявлений, или стигм, синдрома НДСТ при варикоцеле, ВБВНК и геморрое с целью их последующего количественного анализа и сравнения нами проведено анкетирование пациентов (при работе с детьми и подростками до 18 лет опрос и осмотр проводили с привлечением родителей и с их согласия) с использованием таблицы, разработанной Т. И. Кадуриной «Диагностический коэффициент и коэффициент информативности признаков дисплазии соединительной ткани», в которую включены 39 наиболее характерных признаков. Пациенты были опрошены и осмотрены лечащим врачом на предмет выявления того или иного признака.

Результаты и обсуждение. При изучении биоптатов стенок вен пациентов, страдавших варикоцеле и ВБВНК, как у детей, так и у взрослых обнаружены характерные схожие изменения: неравномерность толщины стенок вен; участки гофрированности стенок с формированием поперечных фиброзно-мышечных валиков различной величины, расположенных всегда на одной стороне сосуда; наличие тонких склерозированных клапанов в просветах вен; межмышечный склероз вплоть до формирования соединительнотканных муфт вокруг пучков гладкомышечных клеток; неравномерная гипертрофия пучков гладкомышечных клеток. В удаленных комплексах геморроидальных узлов заднепроходно-кожной зоны нами были выявлены резко расширенные венозные лакуны (цистерны) различного диаметра (максимальный размер составил 0,8 см) с истонченными фиброзированными стенками; в части вен в дерме имела место булововидная трансформация клапанов с утолщением их дистальной части, встречались единичные тонкие склерозированные клапаны и формирующие сеть многочисленные тонкие фиброзные септы в просветах венозных цистерн. Таким образом, во всех случаях проведенное морфологическое исследование подтвердило клинический диагноз.

По итогам анкетирования у пациентов всех групп отмечено 29 (из 39 представленных в диагностической таблице) признаков НДСТ (см. таблицу).

В основной группе (пациенты с ВЦ) отмечено наличие 16 различных стигм, при этом в анкетах их количество варьировалось от 1 до 8. У 16 из 30 обследованных выявлено 5 и более феномов, распределенных следующим образом: 5 стигм – у 8 детей и 3 у мужчин, 6 – у 2 детей, 7 – у 2 мужчин, 8 стигм – у 1 мужчины.

Среди наиболее часто встречаемых признаков были следующие: плоскостопие – 66,67% пациентов, удлинение второго пальца стопы – 53,33%, уздечка верхней губы – 46,67%, сандалевидная щель – 33,33%, сколиоз 1-й и 2-й степеней – 26,67%, умеренная и выраженная гипермобильность суставов – 23,33 и 20% соответственно. Остальные стигмы встречались с частотой 3,33–13,33%.

В группе сравнения I (пациенты с ВБВНК) отмечено наличие 21 признака, в каждой анкете было указано от 2 до 8 стигм. Пять и более феномов НДСТ выявлено у 21 из 30 опрошенных, при этом 5 стигм отмечено у 8 детей и 5 мужчин, 6 – у 5 мужчин, 7 – у 1 ребенка и 1 мужчины, 8 стигм – у 1 мужчины. Наиболее частык феномы: плоскостопие – у 83,33% пациентов, удлинение второго пальца стопы – у 43,33%, астеническая грудная клетка – у 40%, умеренная и выраженная гипермобильность суставов – у 40 и 26,67% соответственно, отклонения большого пальца кнаружи – у 23,33%, сколиоз 1-й и 2-й степеней – у 16,67%. Встречаемость остальных стигм варьировалась от 3,33 до 10%.

В группе сравнения II (пациенты с геморроем) в общей сложности констатировано наличие 16 признаков, в каждом опроснике было отмечено от 2 до 7 стигм. Пять и более стигм выявлено у 4 из 10 обследованных, из них 2 мужчин имели 5 стигм, по 1 мужчине – 6 и 7 признаков соответственно. По встречаемости феномы распределились следующим образом: сколиоз 1-й, 2-й степеней – у 70% пациентов, плоскостопие – у 50%, варикозно расширенные вены другой локализации – у 40%, астеническая грудная клетка – у 40%, умеренная гипермобильность суставов – у 30%, удлинение второго пальца стопы – у 20%. Остальные стигмы определены с частотой 10% и меньше.

Таким образом, число признаков НДСТ в анкетах основной группы и групп сравнения варьировалось практически в одних и тех же пределах (от 1–2 до 7–8) у пациента вне зависимости от степени выраженности заболевания. При этом большинство обследованных пациентов (41 из 70, что составляет 58,57%) отметили наличие у себя более 5 стигм синдрома НДСТ.

По итогам анкетирования нами выявлены феномы, которые можно считать наиболее значимыми как по встречаемости, так и по их наличию у пациентов всех трех групп.

К ним можно отнести плоскостопие, удлинение второго пальца стопы, гипермобильность суставов и сколиоз 1-й, 2-й степеней. Поскольку в общей группе обследованных пациентов плоскостопие оказалось наиболее популярным признаком НДСТ, диагностированным в 71,4% случаев, следует упомянуть о физиологическом плоскостопии, встречающемся у детей до 4 лет, когда свод стопы еще не сформирован, а ее уплощение является вариантом нормы. Поскольку в наше исследование вошел только 1 ребенок младше 4 лет, показатель встречаемости плоскостопия как стигмы НДСТ можно считать достоверным.

Интересен тот факт, что признаки сколиоза, отмеченные у взрослых пациентов всех групп исследования, не были выявлены у детей: вероятнее всего, ввиду преобладания в исследовании детей младшего возраста, степень деформации позвоночного столба у которых еще не достигла клинически значимых изменений. Такой признак, как растяжки на коже (стрии), в небольшом проценте случаев встречался у пациентов всех групп, как и наличие уздечки верхней губы, однако с преобладанием его у детей выявлен у двух третей обследованных в группе с варикоцеле и у половины – в группе с ВБВНК.

Особо следует подчеркнуть, что 5 и более феномов НДСТ присутствовали у всех 10 мальчиков и подростков, страдавших варикоцеле, и у 9 из 10 детей с ВБВНК. Что же касается контингента больных, в части случаев отмечено меньшее число стигм, особенно в «возрастной» группе – у пациентов, страдавших геморроем; в данном случае нельзя исключить влияние провоцирующих его развитие вторичных или внешних факторов, связанных с образом жизни больных. Данная закономерность соотносится с концепцией генетической детерминированности нарушений закладки и созревания компонентов соединительной ткани за счет мозаичности ряда генов в рамках синдрома НДСТ – именно поэтому манифестацию заболевания следует ожидать уже в раннем детском или подростковом возрасте. Роль генетических факторов в развитии варикоцеле подтверждается данными, полученными B. Alsaikhan et al. [6], которые показали, что около 56% родственников 1-го поколения больных с варикоцеле также имели данное заболевание, а это в 8 раз превышает показатели контрольной группы. Теми же авторами проанализированы две схожие публикации, в которых частота проявления варикоцеле у родственников 1-го поколения варьировалась в пределах от 34 до 45% [6].

Кроме того, наличие пяти и более феномов НДСТ практически у всех детей, страдавших варикоцеле и ВБВНК, с учетом генетической детерминированности может рассматриваться как своеобразный индикатор течения заболевания, который указывает на его склонность к прогрессирующему течению и рецидивам.

Интересен тот факт, что из всех опрошенных пациентов, страдавших геморроем, почти у половины имело место варикозное расширение вен другой локализации, что указывает на общность патогенеза их варикозной трансформации.

Отдельно следует остановиться на сложностях ранней диагностики варикоцеле. Широкое применение рентгенографических исследований и ультразвуковой допплерографии мошонки существенно повысило возможность выявления варикоцеле. С помощью этих методов стало возможным выявлять субклиническую стадию варикоцеле (степень 0), которая не может быть диагностирована при простом физикальном обследовании [7]. Пациенты с этой стадией, как правило, за медицинской помощью не обращаются, так как клинические проявления у них отсутствуют. Именно поэтому считаем оправданным проведение процедуры анкетирования во время профилактических медицинских осмотров еще в детских садах и школах, что посредством выявления определенной комбинации стигм НДСТ позволит прогнозировать развитие варикоцеле, а также варикозной трансформации вен другой локализации, в последующем обеспечить индивидуальный подход к лечению пациента. В отличие от процедуры генетического анализа, довольно затратной для пациента и требующей проведения определенных медицинских манипуляций (чаще всего это забор крови в условиях клинической лаборатории или стационара), процесс анкетирования и внешнего осмотра может быть легко организован непосредственно в здании детского сада или школы, что кардинально упрощает процесс.

Необходимо упомянуть, что подобное исследование было также проведено среди детей и подростков в школах города Омска. В рамках скрининга авторы опросили и обследовали 950 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет на предмет выявления «больших» и «малых» признаков ДСТ, используя таблицу A. Wald в варианте А. А. Генкина. Максимальное число феномов выявлено в группе подростков в возрасте 13–17 лет – более чем у половины обследованных. К наиболее часто встречающимся фенотипическим проявлениям ДСТ авторы отнесли следующие: нарушения осанки и сколиоз 1-й степени, плоскостопие, «просвечивающую» или «бархатистую» кожу, умеренную гипермобильность суставов, «готическое» небо – так называемые большие признаки; среди «малых» аномалий доминировали «сандалевидная» щель и удлиненный 2-й палец стопы [8]. Перечисленные выше признаки ДСТ, выявленные у детей с наибольшей частотой, во многом согласуются с результатами нашей работы. Однако данное обследование школьников проводилось обобщенно с целью обнаружения любых признаков ДСТ, без учета субклассификации синдрома на его дифференцированную и недифференцированную форму. Поскольку варикозная трансформация вен развивается в рамках синдрома НДСТ, в данном исследовании этот признак «растворился» среди множества других и был выявлен у детей лишь в 1% случаев.

Заключение. Анализ результатов анкетирования пациентов, страдавших варикоцеле, при помощи диагностической таблицы Т. И. Кадуриной «Диагностический коэффициент и коэффициент информативности признаков дисплазии соединительной ткани» показал, что выявление более пяти часто встречающихся стигм у одного пациента позволит достоверно диагностировать наличие у него варикоцеле даже на субклинической (нулевой) стадии.

С учетом схожести морфологических изменений и общности диагностических признаков НДСТ у пациентов молодого возраста, страдающих варикоцеле, ВБВНК или геморроем, можно говорить, что в основе механизмов развития всех этих заболеваний в большинстве случаев лежит генетически детерминированная несостоятельность соединительной ткани, это предполагает возможность их объединения в одно – болезнь варикозно расширенных вен.

Считаем оправданным проведение анкетирования детей и пациентов молодого возраста под контролем медицинского персонала еще на доклинической стадии или начальных этапах развития варикоцеле, особенно мальчиков с отягощенным семейным анамнезом, когда подобное заболевание имело место у родственников 1-го поколения, а также больных с наличием варикозного расширения вен другой локализации с целью возможного выявления признаков НДСТ и обеспечения индивидуального подхода к лечению пациента.