Введение. Различные по объему повреждения почечной ткани приводят к кровоизлияниям, которые обусловливают дегенеративные изменения канальцевого аппарата, тромбозы, инфаркты, формирование зон асептического некроза, что затрагивает внутриорганную ангиоархитектонику, микроциркуляторные процессы, определяющие функциональные процессы почки [1]. Нарушения ренального кровообращения могут быть триггером в развитии посттравматической артериальной гипертензии [2]. В клинической практике используется схема деления кровоснабжения почек на пять сегментов, предложенная F. Graves [3]: апикальный, верхний, средний, нижний и задний, кровоснабжаемые одноименными артериями. Артерии одного бассейна не анастомозируют с артериями других бассейнов, а наличие ишемических интрапаренхиматозных очагов провоцирует неоднородность внутрипочечного кровотока [4].

По мнению А. В. Смирнова [5], биологические системы следует рассматривать как интегративное целое, функционирующее в системе взаимосвязанных компонентов. Системный подход к анализу патофизиологических нарушений реализуется на биологических уровнях: субклеточном, клеточном, органном, организменном. Стремление отдельных элементов изменить собственные характеристики для оптимизации функционирования системы в целом приводит к неоднородности массивов данных. Обычно в клинической практике диагностическое заключение проводится по каждому тесту индивидуально, и нередко отдельные показатели фетишизируются до степени патогномоничного. Для обнаружения диагностической информации, скрытой во взаимосвязях между показателями и отражающей особенности течения патологии, применяются методы многомерной статистики.

Цель исследования: установить зависимость функционирования почек и системы кровообращения от тяжести повреждения и вида тупой травмы почек.

Материалы и методы. Обследованы 127 пострадавших в возрасте от 18 до 40 лет с изолированными повреждениями почек. Мужчин было 95 (74,8%), соотношение мужчин и женщин равно 3:1. Средний возраст мужчин составил 31,9±1,7 года, женщин – 36,4±1,9 года (p>0,001). Диагноз устанавливали на основании клинико-лабораторных и инструментальных данных по шкале оценок степени тяжести повреждений почки (OIS/OI), разработанной Американской ассоциацией хирургии травм (AAST) [6]: 1-я степень повреждения почки (микро- или макрогематурия, подкапсульная гематома) диагностирована в 74 (58,3%) наблюдениях, 2-я (подкапсульная гематома с распространением на паранефрий; разрыв паренхимы глубиной менее 1 см, не проникающий в чашечно-лоханочную систему, без мочевого затека) – в 53 (41,7%). Всем пострадавшим было проведено консервативное лечение.

Комплекс лабораторных методов включил определение в моче кинетическим ферментным методом с помощью автоанализатора BioChem FC-360 (USA) с использованием прилагаемых стандартных наборов активности трансаминаз: аланинаминотрансферазы (АЛТ, КФ 2.6.1.2), аспартатаминотрансферазы (АСТ, КФ 2.6.1.1); щелочной фосфатазы (ЩФ, КФ 3.1.3.1) – как теста на повреждение плазматических мембран корковых структур почки; серомукоида мочи – совокупность представителей: орозомукоида, α1-антитрипсина, некоторые α- и β-гликопротеины. Для определения активности АЛТ и АСТ в инкубационную смесь добавляли по 30 мкл диализированной мочи, для определения активности ЩФ – 50 мкл по модифицированной методике С. А. Голованова и соавт. [7]. Серомукоид мочи определяли турбидиметрическим методом Хуерго на анализаторе JMMAGE 80 (Bechman Coulter, США).

Показатели центральной гемодинамики (ЦГД) для оценки функционального состояния организма на основе выявления типов вегетативных регуляций и кровообращения изучали методом тетраполярной реовазографии по М. Н. Тищенко: регистрировали среднее артериальное давление (САД), ударный индекс (УИ), сердечный индекс (СИ) и общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) как величину, обратную суммарной проходимости артериол, по общепринятым формулам, приведенным к площади тела пострадавших [8].

Исследования кислотно-щелочного состава (КЩС) крови проводили на автоматическом анализаторе газов крови ABL 8 Flex (США) и определяли рН истинный, парциальное давление углекислого газа (рСО2), парциальное давление кислорода (рО2), сдвиг буферных оснований (ВЕ) – смещение ВЕ крови по отношению к норме.

Ультразвуковое исследование проводили на диагностическом сканере Acuson 128 XP/10 ART секторным датчиком 3,0 МГц. Обработку изображений ультразвуковых, морфометрических и морфологических характеристик почек выполняли с использованием компьютерных программ.

Динамическую нефросцинтиграфию выполняли на гамма-камере NB-9100 (Венгрия) с компьютерной системой обработки информации СЦИНТИПРО© по стандартной методике с использованием радиофармацевтического препарата (РФП) технеций 99m (99mTc) – диэтилтриаминопентоацетат (Пентатех, Диамед) с объемной активностью 370 МБк. Осуществляли визуальную оценку распределения РФП на паренхиматозной и сосудистой фазах исследования. Главными показателями, по которым судили о функции травмированной почки, являлись показатели кровенаполнения сосудистого русла почки – объемный кровоток (ОК) и скорость клубочковой фильтрации (СКФ).

Изучено 14 параметров гомеостаза, общее число данных – 1778. В качестве контроля обследованы 35 практически здоровых лиц.

Статистическая обработка проведена с использованием методов многомерного факторного и кластерного анализов [9]. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты. Применительно к цели исследования в системном подходе к уровням интеграции организма можно выделить следующие уровни и клинико-лабораторные группы признаков.

Первой микросистемой, объединяющей молекулярный, субклеточный и клеточный уровни, является тканевой функциональный элемент – АЛТ, АСТ, ЩФ, серомукоиды. Показатели ЩФ, располагающейся в корковом слое на матриксе мембран щеточной каемки нефротелия, составили 0,49±0,12 ЕД/л (0,96±0,85 ЕД/л в контрольной группе) (р<0,05). Выделение АЛТ с мочой при повреждении почки находилось на уровне 0,58±0,14 ЕД/л (2,27±2,00 ЕД/л в контрольной группе) (р<0,05), АСТ – 0,45±0,09 ЕД/л (2,80±2,68 ЕД/л) (р<0,05), серомукоида – 0,24±0,04 ЕД/л (в контрольной группе не обнаружен).

Орган как единое целое, подсистема организма как системы, является действующим комплексом функциональных элементов и результирующими показателями функционирования почки, как органа являются ОК и СКФ. О функционировании почки как органа судили по показателям ОК и СКФ. Объемный кровоток почки на стороне травмы при 1-й степени повреждения составил 51,2±1,2% (р<0,05), при 2-й – 39,5±2,0% (р<0,05) (в контрольной группе – 53,0±1,6%). Относительные показатели СКФ – 50,2±1,9% и абсолютные – 61,9±3,7 мл/мин свидетельствовали о достаточной мочеобразовательной функции травмированной почки.

Орган как единое целое, подсистема организма как системы, является действующим комплексом функциональных элементов и результирующими показателями функционирования почки, как органа являются ОК и СКФ. О функционировании почки как органа судили по показателям ОК и СКФ. Объемный кровоток почки на стороне травмы при 1-й степени повреждения составил 51,2±1,2% (р<0,05), при 2-й – 39,5±2,0% (р<0,05) (в контрольной группе – 53,0±1,6%). Относительные показатели СКФ – 50,2±1,9% и абсолютные – 61,9±3,7 мл/мин свидетельствовали о достаточной мочеобразовательной функции травмированной почки.

Целостный организм объединяет все уровни интеграции со стабильным приоритетом регуляторных механизмов (ЦГД, КЩС). Показатели ЦГД, отражающие состояние сердечно-сосудистой системы, свидетельствовали о том, что после травмы почек имеется тенденция к преобладанию гипокинетического типа гемодинамики, характеризующегося высокими показателями ОПСС и низкими СИ, УИ – 73,4% пациентов в основной группе против 9,8% обследованных в контрольной. При этом возрастали цифры ОПСС (1887,4±111,3 дин•с•см-5 в основной группе против 1580,0±120,0 дин•с•см-5 в контрольной), при САД 95,4±1,0 мм рт.ст. у мужчин и 92,1±1,2 у женщин. Данные КЩС свидетельствовали о перенакоплении углекислоты – рН 7,33±0,01 (условное среднее значение – 7,40) [16]; рСО2 регистрировалось в пределах 48,1±1,00 мм рт.ст. (условное среднее значение – 40 мм рт.ст.), кислородной задолженности тканей – рО2 31,0±1,2 мм рт.ст. (условное среднее значение – 42 мм рт.ст.) с развитием компенсированного метаболического ацидоза.

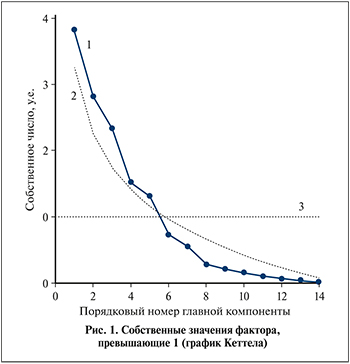

Для выявления связи между признаками использовали факторный анализ. В качестве метода факторизации корреляционной матрицы выбран метод анализа главных компонент. Число факторов определяли по критерию «каменистой осыпи» (рис. 1).

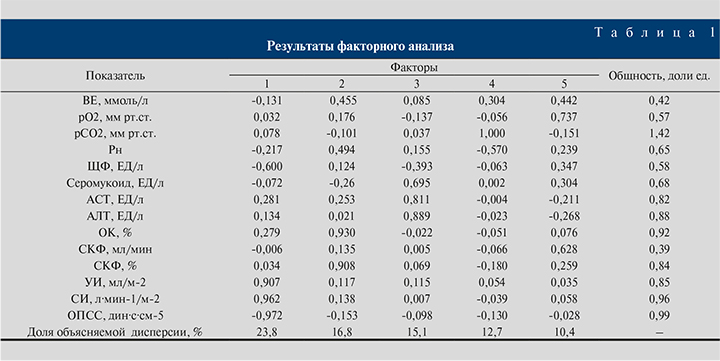

Для повышения интерпретируемости факторов использовали метод вращения VARIMAX, отличающийся характеристиками координатных осей и позволяющий получать более контрастные факторные нагрузки (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что анализ позволил выделить 5 факторов, суммарный вклад которых в общую дисперсию составил 78,8%.

Первый фактор характеризовался высокими весовыми коэффициентами (максимальный вклад – 23,8%) показателей ЦГД, раскрывающих механизмы нейрогуморальной регуляции функционального состояния системы кровоснабжения и гидродинамику проходимости артериол.

В тот же кластер вошли показатели ЩФ – фермента, находящегося в корковом слое на матриксе мембран щеточной каемки нефротелия.

Второй фактор наиболее сильно (16,8%) нагружают признаки, отражающие ключевые показатели деятельности почек: ОК и СКФ.

В третий фактор весомый вклад (15,1%) внесли показатели, отражающие состояние обменных процессов на субклеточном и клеточном уровнях, относящиеся к ферментам эпителия канальцев и реактантов острой фазы повреждения, – АЛТ, АСТ, серомукоид.

В четвертый и пятый факторы (совокупная дисперсия 33,1%) вошли данные о водно-солевом гомеостазе и абсолютные показатели СКФ, свидетельствующие о гомеостатической функции почек на фоне гемодинамических и циркуляторных расстройств.

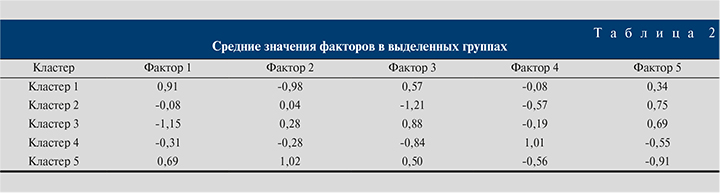

Для выделения наиболее часто встречающихся вариантов патофизиологических нарушений по степени их схожести при различных видах и протяженности повреждений почки проведена классификация объектов методом кластерного анализа (табл. 2).

По совокупности группировочных признаков получено пять кластеров, в которые вошли наиболее «похожие» и «однородные» объекты:

- первый кластер, сформированный данными тканевого, органного и организменного уровнями биологической организации, включил 34 (26,8%) пострадавших, имевших травму 1-й степени трех сегментов почки;

- второй кластер (тканевой, органный уровни) составили 22 (17,3%) субъекта с диагностированной контузией одного сегмента;

- третий кластер (тканевой, органный и организменный уровни) объединил 20 (15,7%) пациентов с травмой 2-й степени двух сегментов;

- четвертый кластер (тканевой, организменный уровни) вместил 18 (14,2%) человек с повреждениями 1-й степени двух сегментов;

- пятый кластер (тканевой, органный и организменный уровни) состоял из 33 (26,0%) лиц с травмой 2-й степени одного сегмента.

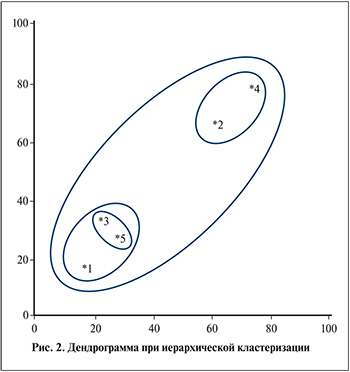

Применение иерархического алгоритма кластерного анализа позволило сформировать графическую структуру – дендрограмму, отражающую степень близости кластеров (рис. 2).

Применение иерархического алгоритма кластерного анализа позволило сформировать графическую структуру – дендрограмму, отражающую степень близости кластеров (рис. 2).

Данные представлены в двумерном пространстве, состоят из пяти объектов (звездочки), овалами отражено распределение данных по кластерам разных уровней иерархии.

Для лучшего визуального восприятия кластеры представлены в виде «листьев», сходные по содержанию кластеры оказываются близкими на дендрограмме.

Использование методологии системного анализа позволило выделить типовые варианты (кластеры) функционирования биологических уровней организма после тупой закрытой травмы почки. Специфические характеристики в организации ответа на контузионное повреждение одного или двух сегментов паренхимы органа, отраженных во 2-м и 4-м кластерах, можно расценивать как меру «типичности» реакции тканевого уровня. Контузионная травма трех сегментов – 1-й кластер и разрывы почки – 3-й и 5-й кластеры свидетельствуют о более тяжелом повреждении с вовлечением не только структурных элементов паренхимы, но и процессов микроциркуляции и реакции сердечно-сосудистой системы организма.

Обсуждение. Выполнение почкой ее функций зависит от адекватности кровоснабжения. Как было показано в эксперименте [10], при ишемии почек у крыс значительно увеличивается ферментурия. Количество ферментов коррелирует с плотностью митохондрий и отражает степень повреждения субклеточных структур. Другим маркером повреждения могут являться серомукоиды, составляющие основу рыхлых и плотных соединительных тканей паренхиматозных органов. При механическом разрушении матрикса почек концентрация серомукоидов в системе гомеостаза возрастает [11]. Повреждение архитектоники капиллярной сети приводит к угнетению тканевого метаболизма и дефициту кислородного бюджета. В ответ на это начинается компенсаторная вазоконстрикция эфферентных артериол с изменением периферического сопротивления, снижаются гидростатическое давление и канальцевая секреция в паренхиме почки [5]. Согласно исследованиям Н. И. Захарьевой [12], имеется наибольшее число коррелятивных взаимосвязей между показателями функций почек и гипокинетическим типом кровообращения с ваготомической регуляцией, которые определяют напряжение регуляторных механизмов. С вариантами крово-обращения связаны также особенности регуляции капиллярно-тканевой диффузии кислорода и трансмембранного ионного обмена в почках [13]. А. Б. Раппортом [14] выявлено, что снижение СИ и УИ с повышением ОПСС характеризует артериальную гипертензию, связанную с паренхиматозной патологией почек. Одним из основных гидродинамических механизмов повышения артериального давления является характер соотношения между минутным объемом крови и периферическим сопротивлением, которое обусловлено состоянием проходимости артериол [15]. Увеличение САД происходит при участии УИ, СИ и ОПСС, взаимодействующих между собой в режиме регуляции.

Вторичная артериальная гипертензия в позднем посттравматическом периоде, по данным отечественных авторов, встречается с частотой от 11,7–17,4% [4] до 27,7% [16]. Зарубежные исследователи отмечали ее у 71% пациентов, и срок ее развития варьировался от 4,6 [17] до 12,7 года [18]. Общеизвестно, что патогенез артериальной гипертензии является поликомпонентным, «многоэтажным», сложным, но имеет одно решающее начальное обязательное звено – механизм регуляции кровообращения. Любая биологическая система подразумевает сложнейшую сеть связей между всеми ее компонентами как по горизонтали (между компонентами одного иерархического уровня), так и по вертикали (между компонентами разных иерархических уровней) [19]. Связи между разными компонентами неодинаковы и различаются по силе, направлению, форме. В связи с этим высокоинформативным критерием для любой системы является оценка связанности, сопряженности ее компонентов на основе анализа комплекса показателей [20]. Кластерный анализ свидетельствует, что при коммоционном повреждении почки и последующей гипоксии базовые параметры клеточной кооперации, обеспечивающей тканевый гомеостаз органа, имеют достаточно сильные корреляционные связи с характеристиками, определяющими модуляцию типов гемодинамики. Второе полученное свидетельство предусматривает учет анатомо-геометрических особенностей сосудисто-тканевой структуры почки. Чем больше объем/площадь контузии органа или наличие непроникающих разрывов паренхимы, тем более выраженно преобладание организменных регуляторных механизмов над органными.

Заключение. Кластерный анализ гомеостаза позволяет выделять взаимосвязи поврежденной почки с функциональными системами организма. Внешние травматические воздействия приводят к нарушению ангиоархитектоники, тканевой перфузии, реализуемых в органные, локальные реакции гомеостаза. С увеличением объема/площади поврежденной паренхимы и утяжелением вида травмы приоритет ренального функционального «ответа» меняется на доминирование изменений регуляции кровообращения.