Введение. Значительный технологический прогресс в эндоурологии позволяет удалять абсолютное большинство конкрементов, образующихся в мочевыводящих путях [1]. Однако удаление конкрементов никак не гарантирует отсутствия в будущем рецидива мочекаменной болезни (МКБ), так как оперативное вмешательство направлено на устранение следствия данного заболевания [2]. В большинстве случаев пациенты после выписки получают весьма скудные рекомендации относительно дальнейшего лечения (растительные препараты, водная нагрузка) и, как правило, спустя несколько месяцев или лет снова поступают в приемное отделение с жалобами, характерными для МКБ [3]. Лечение МКБ должно быть патогенетическим, но не симптоматическим и иметь целью безрецидивное течение [6]. Поскольку большинство случаев МКБ вылечить не представляется возможным ввиду генетических дефектов, которых обычно бывает несколько (т.е. для данного заболевания характерна мультифакторность), профилактика МКБ и мониторинг активности заболевания посредством наблюдения за определенными параметрами (например, за концентрацией ингибиторов камнеобразования) приравниваются к лечению, основной целью которого остается ремиссия [7].

Цель исследования: изучить динамику концентрации бикунина, остеопонтина и нефрокальцина в зависимости от изменения активности мочекаменной болезни у пациентов с рецидивирующим уролитиазом.

Материалы и методы. В основу клинической части исследования положены результаты обследования и лечения пациентов с МКБ, обратившихся в приемное отделение ГКБ № 31 и МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова. Всего было проанализировано 834 случая с 2015 по 2017 г. Сбор анамнеза позволил выделить группу из 260 человек с рецидивирующим течением МКБ. Далее пациентам проведено комплексное урологическое обследование, включившее спектроскопию конкремента.

Критерии включения:

- мужчины и женщины в возрасте от 18 лет;

- рецидивирующее течение МКБ (больше 1 рецидива в анамнезе). Под рецидивом имели в виду либо клиническую манифестацию МКБ (почечная колика), либо обнаружение нового конкремента(ов) с помощью инструментальных методов исследования;

- подтвержденный методом спектроскопии конкремента кальций-оксалатный уролитиаз;

- отсутствие вторичных форм МКБ (синдром мальабсорбции, первичный гиперпаратиреоз);

- способность пациента понять и дать информированное согласие;

- готовность к сотрудничеству и способность соблюдать требования исследования.

Из 260 пациентов в процессе обследования были исключены 15 человек из-за недостаточности клинико-лабораторных данных. В итоге из 240 обследованных всем критериям включения соответствовали 152 пациента с кальций-оксалатным уролитиазом, разделенных на две группы. В основную группу вошли 78 пациентов, которые в период наблюдения (6 мес.) получали специфическую терапию, направленную на профилактику уролитиаза. Контрольную группу составили 74 пациента, которым никакой терапии назначено не было.

Лечение пациентов основной группы включило следующие компоненты: препараты кальция 1200 мг внутрь (Кальций-Д3 Никомед Форте), цитратные смеси (Блемарен) с поддержанием оптимального рН мочи 6,2–6,8, водную нагрузку (2 л жидкости в день), оксалатную диету (рекомендованные продукты: яблоки, груши, сливы, кизил, виноград, отвары из фруктов; исключить: щавель, шпинат, свеклу, картофель, бобы, ревень, инжир, петрушку, лук, черную смородину, чернику, крыжовник, какао, кофе, шоколад), гидрохлортиазид 25 мг в сутки на весь период наблюдения [2, 4, 5, 8–10].

В рамках исследования всем пациентам на каждом визите проведено комплексное урологическое обследование, которое включило также Литос-тест с целью оценки активности камнеобразования, определение концентрации маркеров МКБ (бикунин, нефрокальцин, остеопонтин) и определение суточной концентрации ионов кальция и оксалатов. Концентрация кальция больше 4 мг/кг/день определена как гиперкальциурия [11], а также выделение с мочой оксалата кальция более 40 мг в день трактовалось как гиперкальциурия [12]. Некоторым пациентам, которым до обращения в клинику не проводили спектроскопию камня, сделан анализ камня на состав. Период наблюдения составил 6 мес., контрольное обследование – каждые 3 мес.

На втором этапе работы первоначальное количество пациентов, участвовавших в исследовании (n=152), мы разделили на отдельные подгруппы в зависимости от наличия или отсутствия гиперкальциурии и гиперокслаурии. Таким образом, было сформировано три подгруппы: пациенты с гиперкальциурией, пациенты с гипероксалурией и пациенты без повышения суточной концентрации оксалатов или кальция в моче (нормокальциурия и нормооксалурия). Тем пациентам, за которыми изначально на первом этапе работы мы только наблюдали на протяжении 6 мес., была назначена та же профилактическая терапия. Мы оценивали общий анализ крови, общий анализ мочи, определяли концентрацию основных ионов в моче (Ca2+, фосфаты, оксалаты, мочевая кислота, магний), микроскопию осадка мочи с определением типа кристаллурии, биохимический профиль, гормональное исследование, выполняли Литос-тест, определяли концентрацию маркеров мочекаменной болезни, выполняли УЗИ органов мочевыводящей системы.

Статистическая обработка данных. Определение нормального распределения при проведении статистического анализа осуществлено с помощью критерия Шапиро–Уилкса. Поскольку все данные, полученные в ходе выполнения работы, были в виде нормального распределения, согласно критерию Шапиро–Уилкса, описание данных представлено средним значением (М) и среднеквадратическим отклонением (±) или доверительным интервалом (CI 95%). Статистическая значимость различий определена с помощью критерия Фишера. Критический уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез в исследовании принят равным 0,05.

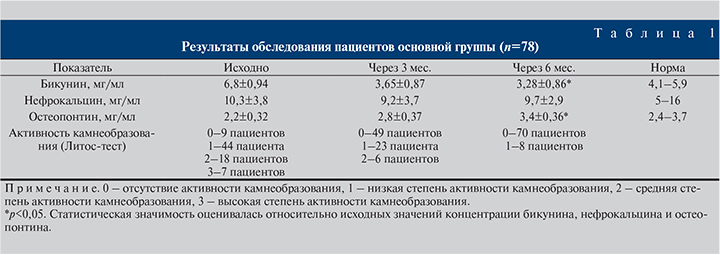

Результаты и обсуждение. Результаты обследования пациентов основной группы на этапах наблюдения представлены в табл. 1.

Как видно из представленных данных, концентрация бикунина достоверно снизилась к окончанию курса лечения (с 6,8±0,94 до 3,28±0,86 мг/мл, р<0,05). Концентрация остеопонтина достоверно увеличилась (с 2,2±0,32 до 3,4±0,36 мг/мл, р<0,05), концентрация нефрокальцина за весь период наблюдения не претерпела статистически значимых изменений (p>0,05). Подобное изменение концентрации бикунина можно обосновать отрицательной обратной связью: по мере снижения активности камнеобразования в процессе лечения, что подтверждается данными Литос-теста, уменьшается экспрессия бикунина в переходно-клеточном эпителии. Что касается остеопонтина, то увеличение концентрации данного ингибитора камнеобразования связано с тем, что он является основным составляющим компонентом матрикса кальций-оксалатных камней [13]. Соответственно, при уменьшении количества точек нуклеации и кристаллизации концентрация свободной фракции остеопонтина будет расти [13]. Результаты Литос-теста свидетельствуют об эффективности назначенной терапии: почти у всех пациентов исследуемой группы (70 пациентов из 78) активность камнеобразования к концу периода наблюдения не определялась.

Данные о концентрации бикунина, нефрокальцина, остеопонтина в контрольной группе представлены в табл. 2.

В течение всего периода наблюдения не было зафиксировано никаких достоверных изменений в концентрации маркеров МКБ. Активность заболевания также никак не менялась. Полученные данные свидетельствуют о влиянии профилактической терапии на активность камнеобразования.

Далее мы провели сравнительный анализ данных всех пациентов (n=152) в зависимости от наличия гиперкальциурии или гипероксалурии. Ниже приведены значения концентрации маркеров МКБ в течение всего периода наблюдения всех пациентов в зависимости от наличия гиперкальциурии или гипероксалурии (табл. 3).

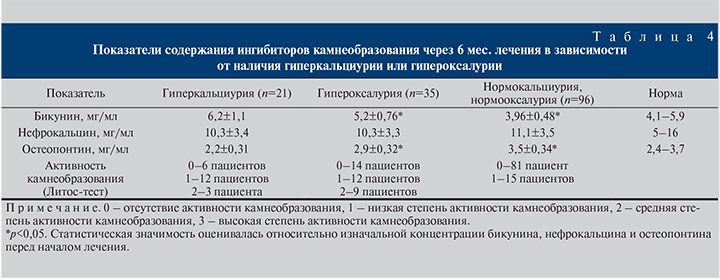

Как видно из представленных данных, у пациентов с гиперкальциурией и оксалурией перед началом терапии достоверно выше концентрация бикунина по сравнению с пациентами группы без гиперкальциурии и гипероксалурии (7,98±1,12 vs 5,81±0,48, p<0,05 и 7,36±0,86 vs 5,81±0,48, р<0,05). Концентрация нефрокальцина и остеопонтина была сопоставимой во всех трех подгруппах. Мы также сравнили значения маркеров МКБ после проведения профилактического курса лечения (табл. 4).

У пациентов с гиперкальциурией спустя 6 мес. от начала лечения отмечено некоторое снижение концентрации бикунина (с 7,98±1,12 до 6,2±1,1 мг/мл, р>0,05) и увеличение уровня остеопонтина (с 2,1±0,38 до 2,2±0,31 мг/мл, p>0,05). Изменение активности камнеобразования, по данным Литос-теста, у пациентов с гиперкальциурией также шло менее интенсивно, чем у других пациентов.

В подгруппе обследованных с гипероксалурией регистрировали снижение концентрации бикунина (с 7,36±0,86 до 5,2±0,76 мг/мл, р<0,05) и увеличение уровня остеопонтина (с 2,2±0,35 до 2,9±0,32 мг/мл, р<0,05). Уменьшение содержания бикунина (5,81±0,48 vs 3,96±0,48, p<0,05) и увеличение концентрации остеопонтина (2,5±0,34 vs 3,5±0,34, p<0,05) у пациентов с нормокальциурией и нормооксалурией после лечения достоверны. Динамика содержания ингибиторов камнеобразования у пациентов с гипероксалурией по сравнению с таковыми с гиперкальциурией оказалась более выраженной, что, вероятнее всего, обусловлено разным патогенезом камнеобразования. Подобные различия диктуют необходимость проведения генетического исследования, что является одной из перспектив данной работы.

Заключение. Назначение патогенетически обоснованного лечения пациентам с кальций-оксалатным уролитиазом приводит к достоверному снижению активности МКБ. Содержание ингибиторов кристаллизации (бикунин, нефрокальцин, остеопонтин) изменяется в течение всего периода наблюдения в зависимости от изменения активности МКБ. Повышение концентрации бикунина выше 5 мг/мл и понижение концентрации остеопонтина ниже 0,04 мг/мл могут быть расценены как показание к назначению консервативной терапии с целью уменьшения вероятности рецидива. Отдельно стоит остановиться на значимости проведения генетического исследования пациентов с гиперкальциурией или гипероксалурией. Изучение полиморфизма хотя бы генов VDR и CASR позволит уменьшить количество пациентов с идиопатическими формами МКБ [14].