Введение. Интерстициальный цистит/синдром болезненного мочевого пузыря (ИЦ/СБМП) – одно из клинических проявлений хронической тазовой боли, характеризуется наличием персистирующей или рецидивирующей боли, локализованной в области мочевого пузыря, сопровождающейся по крайней мере одним из следующих симптомов: усилением боли при наполнении мочевого пузыря, учащением дневного и/или ночного мочеиспускания в отсутствие признаков инфекционного или другого явного поражения нижних мочевых путей [1]. Частота ИЦ/СБМП довольно высока и оценивается в диапазоне от 52 до 500 случаев на 100 тыс. женщин и от 8 до 41 случая на 100 тыс. мужчин [2]. При этом медико-социальная значимость ИЦ/СБМП обусловлена не только его распространенностью, но и существенным снижением качества жизни больных, ухудшением их психоэмоционального состояния [3, 4]. Патогенетические механизмы развития ИЦ/CБМП до конца не ясны. К возможным причинам его возникновения относят уротелиальную дисфункцию, активацию тучных клеток, аутоиммунные, нейрогенные и ишемические нарушения, инфекционное воспаление [5, 6]. Диагностика ИЦ/СБМП основана на симптомах заболевания, результатах цистоскопии и биопсии стенки мочевого пузыря при обязательном исключении других возможных причин появления боли и расстройств мочеиспускания [7–9].

На сегодняшний день лечению ИЦ/СБМП посвящено значительное число исследований. В клинических рекомендациях представлены различные поэтапные схемы лечения заболевания. На первых этапах больным назначают поведенческую и медикаментозную терапию, а при их неэффективности лечение усложняется – проводится внутрипузырное малоинвазивное, а в редких случаях и хирургическое лечение [1, 5, 8, 10].

Одним из направлений лечения ИЦ/СБМП является гидродистензия мочевого пузыря (ГДМП). Данная методика относительно проста и безопасна. Важной особенностью ГДМП является то, что ее используют также в диагностических целях для выявления характерных признаков заболевания – гломеруляций и язв Гуннера. У больных ИЦ/СБМП гидродистензию применяют как в виде монотерапии, так и в сочетании с другими методами лечения [11–14]. В качестве патофизиологических механизмов эффективности ГДМП у больных ИЦ/СБМП рассматривают ишемический некроз сенсорных нервов в стенке мочевого пузыря, что ведет к снижению чувствительности мочевого пузыря, и снижение уровня гепаринсвязанного эпидермального фактора, обусловливающего уменьшение антипролиферативной активности и увеличение микроваскуляризации детрузора [15, 16].

Основной проблемой при назначении ГДМП является отсутствие стандартизированного протокола выполнения данной процедуры [11]. При этом если относительно величины внутрипузырного давления, которую необходимо достичь во время ГДМП, мнения большинство авторов совпадают – 80–100 см водн.ст., то предлагаемая длительность процедуры варьируется в широком диапазоне – от 1 до 20 мин [11, 17].

Целью настоящего исследования стала оценка эффективности ГДМП в лечении ИЦ/СБМП в зависимости от длительности процедуры.

Материалы и методы. Под наблюдением в клинике урологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова находилась 71 пациентка с ИЦ/СБМП. Их средний возраст составил 51,6±8,3 года (32–67 лет), продолжительность заболевания – 5,2±2,3 года (3–9 лет). Критерии включения в настоящее исследование: наличие в области мочевого пузыря боли, ощущения давления или дискомфорта в сочетании хотя бы с еще одним другим симптомом со стороны мочевых путей. Критерии исключения: возраст до 18 лет, беременность или грудное вскармливание, инфекционный или лучевой цистит, нейрогенный мочевой пузырь, камни и дивертикулы мочевого пузыря, опухоли тазовых органов на момент обследования или в анамнезе, а также гинекологические заболевания (вагинит, эндометриоз и др.), которые могут проявляться тазовыми болями.

Всем пациенткам выполняли цистоскопию с ГДМП. Методика выполнения процедуры была следующей. Под внутривенной анестезией мочевой пузырь заполняли физиологическим раствором, сосуд с которым располагали на расстоянии 80 см от надлобковой области таким образом, чтобы жидкость вытекала под воздействием силы тяжести (пассивное наполнение). Жидкость вливалась в пузырь самотеком до тех пор, пока давление внутри него не становилось равным таковому столба жидкости. Мочевой пузырь находился в растянутом состоянии в течение 1–6 мин в условиях остановки притока к нему мочи. Затем его постепенно опустошали и по общему объему вышедшей жидкости оценивали его максимальную емкость.

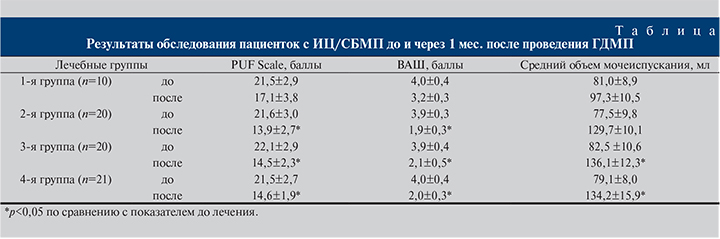

В зависимости от длительности ГДМП все больные были разделены на 4 лечебные группы. Продолжительность процедуры в 1-й группе (n=10) составила 1 мин, во 2-й (n=20) – 2, в 3-й (n=20) – 4 и в 4-й (n=21) – 6 мин. Возраст больных и длительность заболевания у представительниц разных групп статистически значимо не различались (p<0,05).

Эффективность ГДМП оценивали по субъективной оценке пациентками, результатам анализа опросников Pelvic Pain and Urgency/Frequence Patient Symptom Scale (PUF Scale), визуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ), а также дневников мочеиспускания пациентов, которые больные заполняли до и через 1 мес. после проведения ГДМП.

Для научной систематизации, обобщения, обработки и анализа материалов исследования были использованы общеупотребительные статистические методы параметрической и непараметрической статистики.

Результаты. У всех наблюдаемых нами женщин с ИЦ/СБМП отмечены разной степени выраженности боли в области мочевого пузыря. При этом у большинства из них наблюдалось усиление боли при наполнении мочевого пузыря – 45 (63,4%) обследованных. У 18 (25,3%) пациенток боли усиливались в конце мочеиспускания и, наоборот, уменьшались при наполнении мочевого пузыря. В 8 (11,3%) наблюдениях интенсивность боли не зависела от степени наполнения мочевого пузыря. У всех пациенток с ИЦ/СБМП имело место учащение мочеиспускания различной степени выраженности. При этом средняя частота мочеиспускания за сутки составляла 21,6±3,2, дневного мочеиспускания – 16,2±2,7, ночного мочеиспускания – 5,9±2,5. Императивные позывы на мочеиспускание зарегистрированы у 57 (80,3%) пациенток, а в 6 (8,5%) наблюдениях отмечено ургентное недержание мочи.

На основании результатов анкетирования с помощью опросника PUF Scale легкую степень выраженности симптоматики (менее 15 баллов) констатировали у 6 (8,5%) обследованных, среднюю (15–19 баллов) – у 53 (74,6%) и тяжелую (более 19 баллов) – у 12 (16,9%). Среднее значение суммарного балла по анкете PUF scale у наблюдаемых нами женщин составило 21,7±3,4.

Согласно данным опроса по 5-балльной ВАШ, средний балл составил 3,2±0,7, при этом 10 (14,1%) женщин оценили болевой синдром в 2 балла, 46 (64,7%) – в 3, 10 (14,1%) – в 4 и 5 (7%) – в максимально возможные 5 баллов.

Выраженность клинических симптомов ИЦ/СБМП, оцениваемых по анкете PUF scale, ВАШ и дневникам мочеиспускания, у пациенток четырех лечебных групп до проведения ГДМП достоверно не различалась (p<0,05).

Через 1 мес. после ГДМП у 32 (45,1%) обследованных отмечено существенное снижение интенсивности клинических проявлений заболевания по сравнению с исходными данными: уменьшение выраженности симптомов по данным анкеты PUF Scale, значительное снижение частоты дневных и ночных мочеиспусканий, императивных позывов по данным дневников мочеиспускания. При этом выявлена неравномерность динамики клинических показателей в зависимости от лечебной группы. В 1-й группе на очень высокую и высокую эффективность лечения указали 2 (20%) женщины, во 2-й – 11 (55%), в 3-й – 9 (45%), в 4-й группе – 10 (47,6%). Таким образом, у пациенток 2-й, 3-й и 4-й групп клинические результаты существенно не различались, в то время как в 1-й группе эффективность лечения оказалась ниже (p<0,05).

В таблице представлена динамика клинических проявлений ИЦ/СБМП, оцениваемых по анкете PUF scale, ВАШ и дневникам мочеиспускания, до и после проведения ГДМП у больных четырех групп лечения. Средняя сумма баллов по анкете PUF Scale у обследованных пациентов 2-й, 3-й и 4-й групп уменьшилась на 36,1, 34,4 и 32% соответственно, в то время как у больных 1-й группы – на 19,5%. Значения показателя ВАШ у больных 2-й, 3-й и 4-й групп уменьшились на 43,6; 46,2 и 50% соответственно, а у пациентов 1-й группы – лишь на 20%. Средний объем мочеиспускания у пациенток 2-й, 3-й и 4-й групп увеличился на 67,3; 64,9 и 69,6% соответственно, у больных 1-й группы – только на 20,1%.

Результаты проведенного исследования показали, что ГДМП является эффективным методом лечения значительного числа пациенток с ИЦ/СБМП. На ее эффективность указали 32 (45,1%) из 71 пролеченного больного. При этом отмечена существенная разница в результатах в зависимости от длительности процедуры. При продолжительности ГДМП в 1 мин клиническая эффективность оказалась существенно ниже, чем при длительности ГДМП 2, 4 и 6 мин. Об этом свидетельствовало отсутствие различий в выраженности клинических проявлений ИЦ/СБМП до и после ГДМП длительностью 1 мин (p>0,1).

В то же время при продолжительности ГДМП 2, 4 и 6 мин эти различия были достоверными (p<0,05). При сравнении результатов ГДМП длительностью 2, 4 и 6 мин между собой значимые различия отсутствовали (p>0,1).

Заключение. Результаты настоящего исследования подтвердили, что ГДМП – достаточно эффективный метод лечения больных ИЦ/СБМП. При длительности процедуры 2, 4 и 6 мин клинические результаты были примерно одинаковыми, тогда как при длительности 1 мин – существенно хуже. На основании полученных данных считаем, что продолжительность ГДМП 2 мин оптимальна с точки зрения клинической эффективности, поскольку большая длительность процедуры представляется избыточной. Кроме того, необходимы дополнительные исследования с целью определения времени сохранения эффекта лечения при разной продолжительности гидродистензии.