Введение. Фимоз – это состояние, при котором крайняя плоть не растягивается и головка полового члена не может быть обнажена из-за сужения препуциального отверстия и/ или спаек между головкой и крайней плотью. Это распространенное заболевание во взрослой и детской урологии (3,4% среди взрослых) [1]. У детей фимоз подразделяют на физиологический и патологический. Последний может возникнуть в результате воспалительного или травматического поражения крайней плоти, приводящего к рубцеванию и препятствующего ее отведению. Насильственное разрушение физиологических спаек у младенцев, несомненно, способствует патологическому фимозу. Физиологический фимоз часто встречается у мальчиков в возрасте до 3 лет, но может распространяться на более старшие возрастные группы [2– 4]. На данный момент описаны многочисленные определения и классификации фимоза [1]. Преимущественно они относятся к пациентам детского возраста. Самыми употребляемыми категориями заболевания являются первичный и вторичный; физиологический и патологический. Однако большинство авторов просто используют определение «фимоз» без диагностических критериев и разделений на степени.

В амбулаторной практике встречаются пациенты, которые отмечают жалобы на невозможность обнажить головку полового члена именно при эрекции, однако при осмотре полового члена в состоянии покоя врачом заболевание не диагностируется и пациенты остаются без медицинской помощи.

У взрослых сужение крайней плоти, которое проявляется только в состоянии эрекции, исходя из сути патологического состояния, может быть названо «функциональный фимоз» [5]. Однако в российской и международной литературе имеется информационный пробел по этой теме. Нет данных о распространенности функционального фимоза, методах его диагностики в амбулаторной практике.

Цель исследования: изучить распространенность функционального фимоза у пациентов старше 18 лет, а также особенности его диагностики и лечения в амбулаторных условиях.

Материалы и методы. Ретроспективно оценены истории болезней и амбулаторные карты 221 пациента с диагнозом «фимоз», прооперированного с июня 2020 по май 2021 г. в стационаре кратковременного пребывания (далее СКП) ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого (клиническая база университетской клиники урологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России).

На основании историй болезни и амбулаторных карт пациентов подробно изучены предъявляемые жалобы, анамнез и длительность заболевания, интеркуррентный фон (отдельно уточнялось наличие и форма сахарного диабета). При осмотре полового члена обращалось внимание на состояние крайней плоти, возможность и полноту ее смещения. Пациентам, у которых в состоянии детумесценции головка свободно обнажалась, предлагалось выполнить аутофотографирование полового члена в состоянии эрекции с тыльной и любой боковой сторон при отведенной крайней плоти.

Все оперативные вмешательства выполнены в дневном урологическом стационаре под проводниковой анестезией Sol. Ropivacaini 0,75% 20 мл. Анестезию проводили, выполняя блокаду тыльного нерва полового члена с дополнительной кольцевой инфильтрацией кожи у основания органа.

Обрезание крайней плоти выполняли по стандартной гильотинной методике с отступом от уздечки на 0,5–1,0 см и ушиванием остатков внутреннего и наружного листков крайней плоти биодеградируемой нитью 4/0. Пациентам с короткой уздечкой полового члена (14 [36,8%] из I группы) дополнительно производили френулопластику по стандартной методике.

Удаленные фрагменты крайней плоти подвергались гистоморфологическому исследованию.

В конечный анализ вошел 201 пациент с разными видами фимоза. Из исследования выбыли 20 человек ввиду скудного описания жалоб, анамнеза и осмотра полового члена в амбулаторной карте. Больные были разделены на две группы. I группу составили 38 (18,9%) пациентов с наличием «функционального фимоза», их средний возраст составил 29,47±8,82 года. Во II группу вошли 163 (81,1%) мужчины, у которых выявлен патологический фимоз (в том числе рубцовый), их средний возраст составил 45,66±19,4 года (p<0,001).

Все полученные данные были обработаны в программе Excel, 2007, c вычислением описательных статистических параметров: среднего арифметического (M), медианы и среднеквадратического отклонения (σ). Статистические данные получены с использованием программного пакета IBM SPSS, version 23. Для установления достоверности (p) различий использовали критерий хи-квадрат. Также ввиду неравномерности выборочной совокупности (38/163) выявленных показателей асимметрии и эксцесса сравнение средних значений производилось непараметрическим критерием для двух несвязанных (независимых) выборок Манна–Уитни.

Результаты. Основные жалобы пациентов I группы: затрудненное обнажение головки полового члена, боль или дискомфорт в ней, ущемляющее кольцо на половом члене, а также неприятные ощущения в органе при эрекции и половом акте, которые приводят к снижению качества половой жизни. Четырнадцать (36,8%) пациентов I группы помимо фимоза имели короткую уздечку полового члена, что стало основной причиной обращения к урологу. Из них 3 (21,4%) больных ранее уже перенесли операцию френулопластика по стандартной методике (2,12 и 15 месяцев до циркумцизио).

Жалобы во II группе больных были представлены сужением или рубцовыми изменениями крайней плоти, невозможностью обнажить головку полового члена. У 9 (5,5%) пациентов II группы выявлено сопутствовавшее укорочение уздечки полового члена, что не служило причиной их обращения к врачу (p<0,001).

По результатам аутофотографирования у всех пациентов I группы визуализировалось сужающее кольцо за головкой полового члена после ее обнажения в эрегированном состоянии (рис. 1).

С момента начала половой жизни проявления заболевания отмечались у 10 (26,3%) и 23 (14,1%) пациентов I и II групп соответственно (p=0,034). Приобретенный характер фимоза прослеживался в указанных группах в 28 (73,7%) и 140 (85,9%) наблюдениях соответственно (p=0,032). Средний срок от момента появления симптомов до операции у пациентов с вторичным заболеванием составил в I и II группах 15,9 (11,44–20,48) и 18 (14,91–21,28) мес. соответственно (p=0,948).

Интеркуррентный фон при функциональном фимозе преимущественно отягощен не был. В 1 (2,6%) наблюдении имелся компенсированный сахарный диабет (СД) II типа (уровень глюкозы крови – 6,8 ммоль/л). В то же время у 37 (22,7%) пациентов с патологическим фимозом имелись средней и тяжелой формы сопутствовавших заболеваний (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, аритмия, ожирение, атеросклероз, нарушение мозгового кровообращения в анамнезе и др.). Сахарный диабет I и II типов выявлен у 1 (0,6%) и 28 (17,1%) пациентов соответственно (p=0,061). Четырем (2,5%) мужчинам с декомпенсированным СД оперативное лечение выполнено только после консультации эндокринологом, коррекции терапии и компенсации заболевания. У 8 (4,9%) пациентов II группы в анамнезе отмечены неоднократные эпизоды баланопостита, что, вероятно, стало причиной развития приобретенного патологического фимоза.

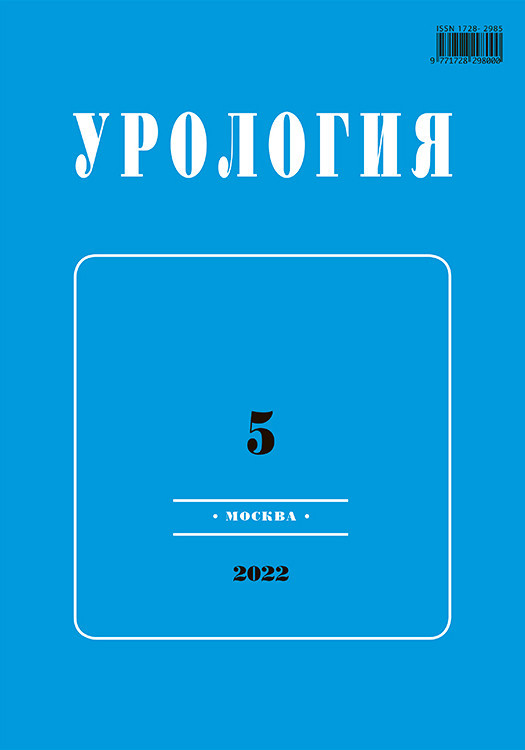

Для патологического фимоза (рис. 2) характерны гиперкератоз (А) и атрофия плоского ороговевающего эпителия (Б), наличие выраженного фиброза в собственной пластинке крайней плоти (В). Определяется хроническая воспалительная инфильтрация как под фиброзно-измененной тканью собственной пластинки (Г), так и в подэпителиальном слое (Д).

При функциональном фимозе (рис. 3) также определяется гиперкератоз плоского эпителия (А). В отличие от патологического фимоза обращает на себя внимание менее выраженный фиброз (Б) в собственной пластинке, характеризующийся меньшей плотностью, меньшей распространенностью вглубь собственной пластинки. Определяется разной степени выраженности хроническая воспалительная инфильтрация (В).

На рис. 4 представлен половой член пациента через 1 мес. после операции циркумцизио.

Интраоперационных осложнений при проведении операции не отмечено. В послеоперационном периоде у 4 (1,99%) пациентов (1 больной группы I и 3 – II группы), оперированных амбулаторно, выявлены подкожные гематомы полового члена, что в 2 наблюдениях было связано с выполнением анестезии, а еще в двух случаях – с нарушением режима ношения компрессионной повязки. На фоне усиленной парентеральной антибактериальной терапии цефалоспоринами III поколения разрешение гематом произошло без нагноения в течение 5–7 дней после операции. У 1 (0,61%) пациента группы патологического фимоза на фоне самовольного приема антикоагулянтов, а также неправильно выполненной повязки возникло кровотечение из послеоперационной раны и образование массивной гематомы. Пациент был госпитализирован в экстренном порядке, выполнены ревизия послеоперационной раны, эвакуация гематомы, остановка кровотечения. Пациент в течение 7 дней находился на стационарном лечении. Рана зажила первичным натяжением.

Обсуждение. Заболеваемость фимозом среди необрезанного мужского населения варьируется от 0,5 до 13%. По данным B. J. Morris et al. (2019), вероятность фимоза у мужчин составила 3,4% (95% ДИ: 1,8–6,6) [1].

Причины такого широкого диапазона встречаемости заболевания могут быть связаны с методом его диагностики, используемым определением, расовыми и культурными факторами (такими, как принудительная ретракция крайней плоти), а также распространенностью страданий, вызывающих вторичный фимоз. К ним относятся такие воспалительные процессы, как баланопостит и склероатрофический лихен. Кроме того, сахарный диабет, ожирение и, возможно, другие факторы могут способствовать воспалению крайней плоти [1].

В настоящее время нет единой мировой классификации фимоза. Степень обнажения крайней плоти и ее форма трудно поддаются описанию и не могут быть сформулированы единообразно. В мировой литературе разные авторы используют собственные классификации при оценке наличия и выраженности фимоза, что, несомненно, способствовало широкой вариации данных о его распространенности. Например, H. Kayaba et al. (1996) предложили определять степень фимоза в зависимости от того, какая часть головки обнажается при попытке смещения крайней плоти проксимально [4]. M. Meuli et al. (1994) разделили тяжесть фимоза на 4 градации, определяемые в спокойном состоянии полового члена: I степень – полностью сдвигающаяся крайняя плоть со сдавливающим кольцом на стволе полового члена; II – частичное обнажение головки; III – возможность визуализации только меатуса; IV степень – невозможность ретракции крайней плоти [6].

В свою очередь C. S. Kikiros et al. (1993, 1994) предложили выделить 5 видов тяжести заболевания, определяемого в спокойном состоянии полового члена: степень 0 – полная ретракция крайней плоти, степень 1 – полная ретракция крайней плоти с сужением, определяемым за головкой, степень 2 – частичное обнажение головки, 3-я – частичная ретракция крайней плоти с едва видимым меатусом, 4-я – незначительное обнажение головки полового члена с невозможностью визуализации меатуса и 5-я степень констатировалась в случае полной неподвижности препуциального мешка [7].

В зависимости от состояния и внешнего вида крайней плоти фимоз также был классифицирован как нормальный (без изменений, кроме сужения), «трескающийся», рубцовый (непротяженный белый рубец по окружности) и склероатрофический лихен [8]. Ни в одной классификации не учтена возможность существования функционального сужения крайней плоти, проявляющегося при эрекции.

В нашем исследовании короткая уздечка часто (36,8%) сопутствовала функциональному фимозу. При описанной аномалии, как правило, пациенты не могут полностью сместить крайнюю плоть. Кроме того, короткая уздечка может развиваться от рубцевания после разрыва нормальной френулярной зоны. Это условие ограничивает полное обнажение крайней плоти в состоянии эрекции, вызывая вентральное отклонение головки [9]. Следует учитывать, что наличие функционального фимоза, как и сопутствующей короткой уздечки полового члена, может быть независимым фактором первичного преждевременного семяизвержения [5].

Фимоз повышает риск баланопостита, задержки мочи, инфекции мочевыводящих путей (ИМП) [1]. Кроме того, данное заболевание является сильным фактором риска рака полового члена [10]. L. W. Jonathan et al. (2012) установили, что обрезание перед началом половой жизни снижает относительный риск рака простаты [11]. Это было позже подтверждено в мета-анализе [12].

Исследование, проведенное в Великобритании среди 100 мужчин в возрасте от 17 до 82 лет (в среднем 38 лет), показало, что у 31% пациентов фимоз был первичным, у 69% приобретенным [13]. Среди мужчин с приобретенным фимозом 32% страдали сахарным диабетом. При наличии последнего сужение крайней плоти встречалось в 6,7 раза чаще [14]. Примечательно, что фимоз может быть первичным признаком стойкой гипергликемии (в 12% наблюдений) [15]. Баланит часто встречается при диабете и рецидивирующей инфекции нижних мочевыводящих путей, а образование соединительной ткани и рубцевание, вероятно, ответственны за развивающееся сужение крайней плоти.

Обрезание крайней плоти считается наиболее эффективным средством лечения фимоза, эффективность которого оценивается почти в 100% [16].

Как правило, циркумцизио, выполняемое по всем медицинским и немедицинским показаниям, обычно не приводит к тяжелым осложнениям. Редко возникают кровотечение и инфекционные поражения [17].

В настоящее время нет четких указаний относительно того, когда необходимо обрезание. Примечательно, что многие урологи считают, что неосложненный фимоз не является показанием к циркумцизио.

Ввиду отсутствия ранее такого понятия, как функциональный фимоз, пациенты с очевидными жалобами, мешающими половой жизни, могли получить отказ от проведения обрезания.

Заключение. Среди пациентов, обращающихся к урологу с диагнозом «фимоз», практически у каждого пятого встречается ранее не описанная его функциональная форма (18,9%). В связи с этим отмечаемый при эрекции и нередко ухудшающий качество половой жизни функциональный фимоз необходимо выделить как отдельное патологическое состояние, требующее оперативного лечения в объеме обрезания крайней плоти. В его диагностике большую роль играет сбор анамнеза и аутофотографирование полового члена в состоянии эрекции.