Введение. Нарушение функционального состояния почки развивается гораздо стремительнее и тяжелее при внутрипочечном строении лоханки вследствие соответствующего анатомо-физиологического строения лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС). Своевременная диагностика нарушений уродинамики почки у пациентов на фоне внутрипочечной лоханки позволяет на дооперационном этапе оценить характер структурно-функциональных изменений в верхних мочевыводящих путях (ВМП) на фоне обструкции ЛМС, а также дает возможность обосновать выбор вида хирургической коррекции [1].

Некоторые авторы считают, что аномалия сосудов почки – это редко встречающаяся патология [2]. В действительности, по нашим наблюдениям, при внутрипочечном строении лоханки данная патология встречается в 48–50% случаев, обусловливая нарушение пассажа мочи из ВМП.

При нарушении пассажа мочи из ВМП на фоне внутрипочечного строения лоханки в тканях ЛМС развиваются рубцово-склеротические процессы, которые проводят к возникновению стойкой зоны обструкции с пролиферацией соединительнотканных элементов, а также формированием педункулита и периуретрального склероза. При этом происходит вовлечение ЛМС в соединительнотканный футляр и нарушение в нем микроциркуляции с фиброзно-мышечной дисплазией стенки прилоханочного отдела ВМП, уменьшение или отсутствие эластических волокон [3]. Последующие изменения в слизистой оболочке ЛМС проявляются десквамацией эпителия и участками некроза с образованием микроэрозий [3, 4].

Залогом успешного хирургического вмешательства при обструктивных уропатиях является достаточная визуализация зоны стриктуры и неоанастомоза. Во время оперативного вмешательства необходимо учитывать физиологическое соответствие объемов чашечек объему лоханки с целью нормализации уродинамики [5]. Радикальными операциями при гидронефрозе считаются те из них, которые предусматривают одновременно ликвидацию причины, восстановление проходимости мочевых путей полноценными тканями и приведение в физиологическое соответствие объемов чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) [6].

Известны способы аутотрансплантации мочеточника фаллопиевыми трубами, лиофилизированной твердой мозговой оболочкой, сосудистыми трансплантатами и др., которые находятся на стадии изучения вследствие недостаточности перистальтических сокращений зоны ЛМС и мочеточника [7, 8].

Цель исследования: целью настоящего исследования стало изучение особенностей функционального состояния верхних мочевыводящих путей у пациентов с гидронефрозом внутрипочечной лоханки, оперированных методом аутопластики.

Цель исследования: целью настоящего исследования стало изучение особенностей функционального состояния верхних мочевыводящих путей у пациентов с гидронефрозом внутрипочечной лоханки, оперированных методом аутопластики.

Материалы и методы. Проведено комплексное урологическое обследование 78 пациентов с гидронефрозом при внутрипочечном строении лоханки в возрасте от 14 до 60 лет (средний возраст – 32,5 года).

Продолжительность заболевания 36 (46,2%) пациентов составила от 6 до 10 лет, 24 (30,8%) – от 1 до 5 лет, 18 (23%) – свыше 10 лет.

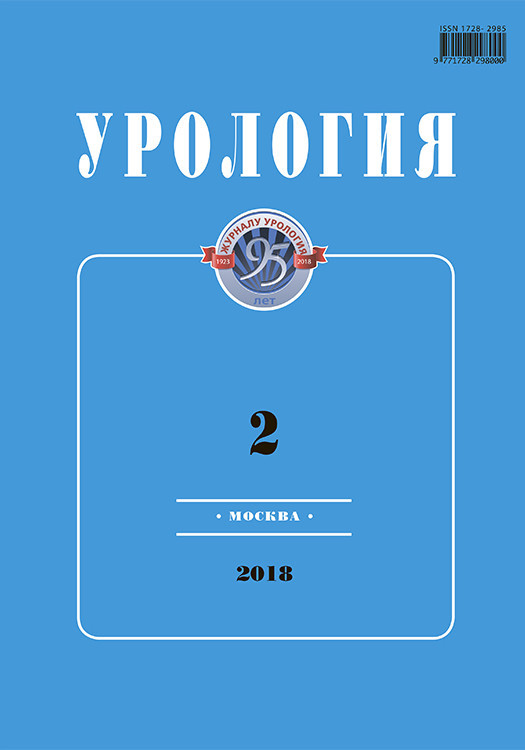

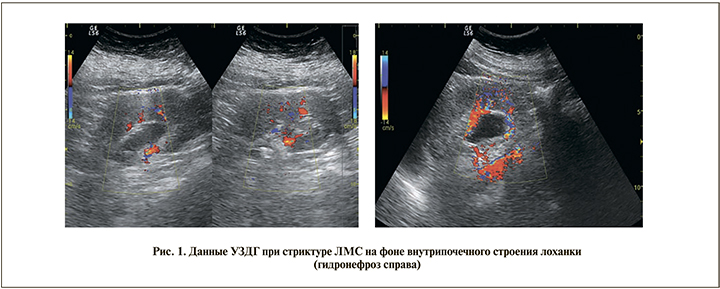

У 40 (51,3%) больных диагностирована стриктура ЛМС (рис. 1), у 38 (48,7%) – сосудистый конфликт в зоне ЛМС (рис. 2).

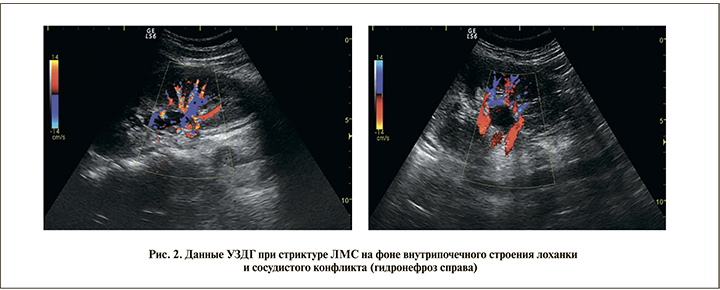

При проведении экскреторной урографии на дооперационном этапе у всех пациентов определены признаки гидронефротической трансформации на фоне внутрипочечного строения лоханки (рис. 3).

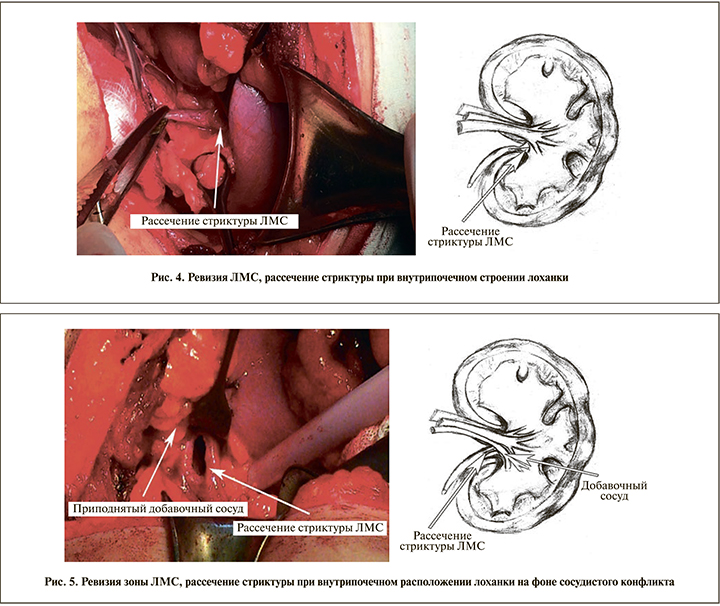

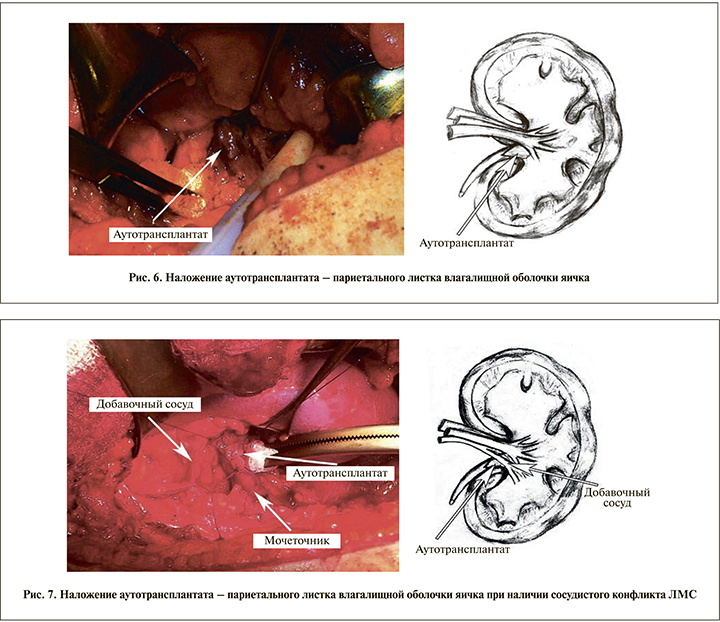

Всем пациентам было проведено хирургическое лечение в объеме аутопластики ЛМС париетальным листком влагалищной оболочки яичка под эндотрахеальным наркозом. Из межмышечного доступа визуализировали суженный участок ЛМС и проводили продольный разрез длиной 1,5–2,0 см. В просвет мочеточника установили стент-катетер № 6–7 Сh. Далее из париетального листка влагалищной оболочки яичка выкраивали лоскут размером 2,5×1,5 см. Аутотрансплантат фиксировали непрерывным «вворачивающимся» швом с использованием нитей полигликолида 4–0. В рану устанавливали страховую дренажную трубку. Рана ушивалась послойно. На дефект кожи поясничной области и мошонки наложены рассасывающие (полидиоксанон) швы. Выполнена катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея сроком на 2–3 дня.

Этапы операции представлены на рис. 4–9.

Результаты оперативной коррекции оценены в сроки от 3 мес. до 3 лет на основании данных УЗДГ, экскреторной урографии, МСКТ мочевыводящих путей с изучением эвакуаторной функции почечной лоханки, улучшением уро- и гемодинамики почки. С целью предупреждения послеоперационных осложнений важным условием стала фиксация аутотрансплантата своей внутренней поверхностью к просвету суженного участка ЛМС. Статистическую обработку оценили по критериям Манна–Уитни и Уилкоксона.

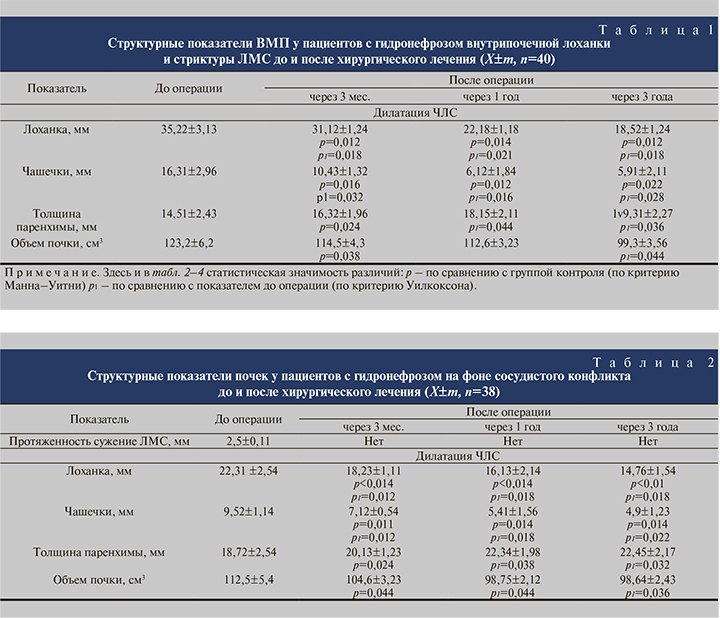

Результаты исследования. Объем прооперированной почки всех пациентов через 3 мес. после операции уменьшился на 7,1%, но оставался увеличенным на 12,3% (р<0,05) по прошествии 3 лет (табл. 1). Наблюдалось уменьшение дилатации ЧЛС. Так, размер почечной лоханки уменьшился на 11,6%, чашечек – на 36,1%, но их размеры оставались увеличенными на 40,5 и 43,3% соответственно (в обоих случаях р<0,05) спустя 3 года. В течение 1–3 лет дилатация ЧЛС отсутствовала, при этом объем почки статистически значимо уменьшился на 19,4% (р<0,05), а толщина паренхимы увеличилась на 33% (р<0,05).

В группе больных гидронефрозом на фоне сосудистого конфликта через 3 мес. после операции сужение ЛМС отсутствовало, объем прооперированной почки уменьшился на 7% (р<0,05), отмечено уменьшение дилатации ЧЛС (табл. 2). Размер лоханки сократился на 19,3%, чашечек – на 48,5% (в обоих случаях р<0,05). С течением времени (1–3 года) объем почки уменьшился на 22,1% (р<0,05) и составил в среднем 98,64±2,13 см3, толщина паренхимы увеличилась на 19,9% (р<0,05), при этом дилатация ЧЛС не регистрировалась (см. табл. 2).

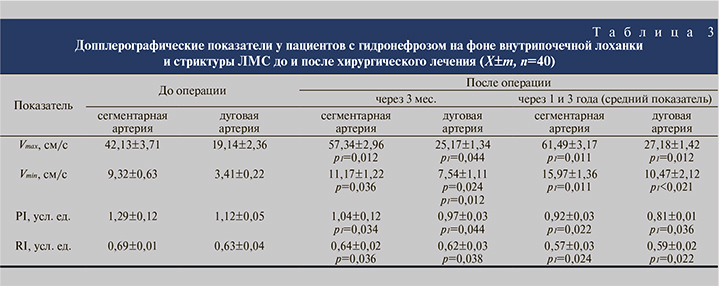

Согласно данным допплерографии, у больных с гидронефрозом на фоне внутрипочечной лоханки и стриктуры ЛМС через 3 мес. после операции показатель Vmax на уровне дуговых и сегментарных артериях вырос на 31,5 и 36,1% соответственно (в обоих случаях р<0,05; табл. 3). В свою очередь показатель Vmin в сегментарных артериях вырос на 19,8% (р<0,05), на уровне дуговых артерий – в 2 раза (р<0,05; см. табл. 3). Наряду с этим индекс пульсации (PI) на уровне сегментарных и дуговых артерий статистически значимо снизился на 19,3 и 13,4% соответственно (в обоих случаях р<0,05). Индекс периферического сопротивления (RI) на уровне сегментарных и дуговых артерий снизился на 8,5 и 8,8% соответственно (р<0,05).

Через 1 и 3 года после операции наблюдалась нормализация исследуемых параметров. Так, показатель Vmax на уровне дуговых и сегментарных артерий вырос на 42 и 45,9% соответственно, показатель Vmin в сегментарных и дуговых артериях увеличился в 1,7 и 3,1 раза соответственно (в обоих случаях р<0,05). При этом показатель PI на уровне сегментарных и дуговых артерий снизился на 28,7 и 27,6% соответственно, показатель RI – на 17,4 и 6,3% (во всех случаях р<0,05).

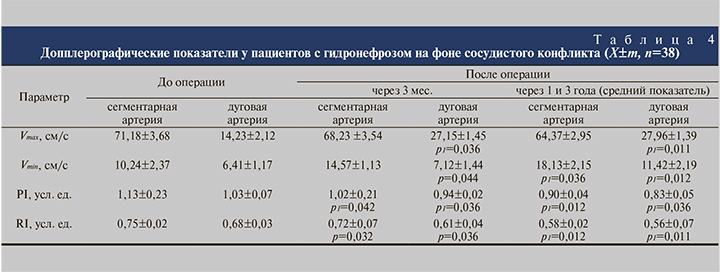

Динамика допплерографических показателей больных с гидронефрозом на фоне добавочного сосуда в процессе наблюдения представлена в табл. 4.

Через 3 мес. после операции показатель Vmin в сегментарных и дуговых артериях вырос на 29,7 и 9,9% соответственно (р<0,05). Наряду с этим показатель PI на уровне сегментарных и дуговых артерий статистически значимо снизился на 9,7 и 8,7% соответственно (в обоих случаях р<0,05). Показатель RI на уровне сегментарных и дуговых артерий снизился на 4 и 10,1% (в обоих случаях р<0,05).

Через 1 и 3 года после операции показатель Vmin в сегментарных и дуговых артериях увеличился в 1,8 и 1,7 раза соответственно (в обоих случаях р<0,05). При этом показатель PI на уровне сегментарных и дуговых артерий снизился в 1,3 и 1,2, RI – в 1,3 и 1,2 раза (во всех случаях р<0,05).

Через 1 и 3 года после операции показатель Vmin в сегментарных и дуговых артериях увеличился в 1,8 и 1,7 раза соответственно (в обоих случаях р<0,05). При этом показатель PI на уровне сегментарных и дуговых артерий снизился в 1,3 и 1,2, RI – в 1,3 и 1,2 раза (во всех случаях р<0,05).

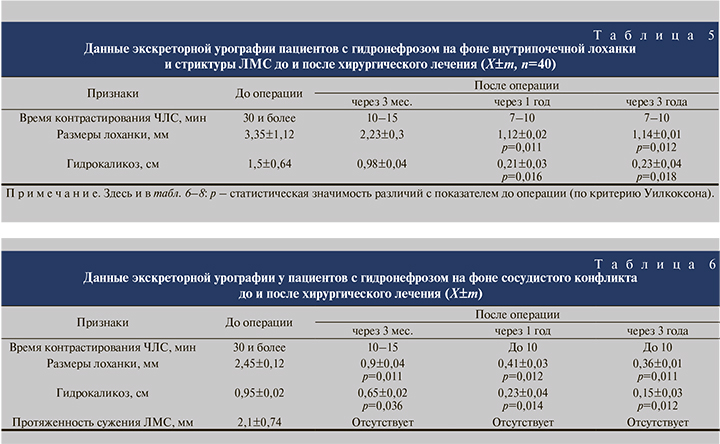

Согласно данным экскреторной урографии, до операции контрастирование ЧЛС у пациентов с гидронефрозом на фоне внутрипочечной лоханки и стриктуры ЛМС наблюдалось в течение 30 мин и более, отмечены дилатация лоханки и гидрокаликоз (табл. 5).

Через 3 мес. после операции контрастирование ЧЛС регистрировалось в течение 10–15 мин, при этом наблюдалось умеренное расширение лоханки до 2,23±0,3, чашечек – до 0,98±0,04 см. Через 1 и 3 года после операции ЧЛС контрастировалась в течение 7–10 мин, при этом размер лоханки уменьшился на 66,2%, чашечек – на 85,3% (в обоих случаях р<0,05).

Как видно из табл. 6, у пациентов с гидронефрозом на фоне сосудистого конфликта до операции контрастирование ЧЛС наблюдалось в течение 30 мин и более с рентгенологическими признаками гидронефротической трансформации II стадии.

Через 3 мес. после операции контрастирование ЧЛС регистрировалось в течение 7–15 мин, при этом наблюдалось умеренное расширение лоханки до 0,9±0,04 см, чашечек – до 0,65±0,02 см, признаки дилатации ЧЛС отсутствовали. Через 1 и 3 года после операции ЧЛС контрастировалась до 10 мин, при этом размер лоханки уменьшился на 84,5%, чашечек – на 80% (р<0,05).

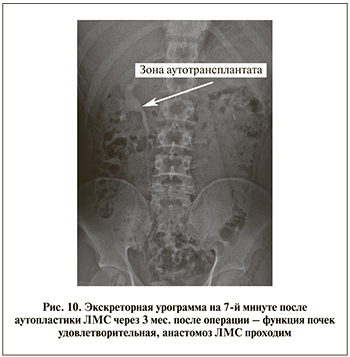

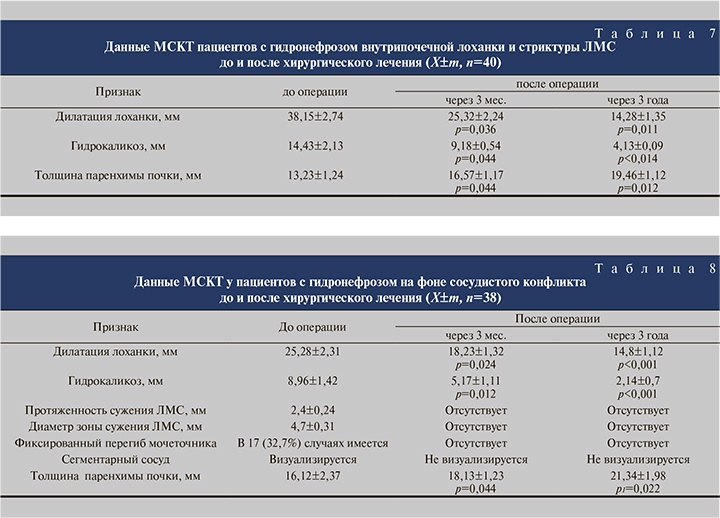

До хирургического лечения у пациентов с гидронефрозом на фоне стриктуры ЛМС, по данным МСКТ, наблюдалась дилатация ЧЛС и нарушение структурно-функционального состояния почечной паренхимы (табл. 7). Через 3 мес. после операции наблюдалась положительная динамика. Так, размер лоханки уменьшился на 33,6% и составил в среднем 25,32±2,24 мм, чашечки уменьшились на 36,4%, толщина паренхимы увеличилась на 40,4% и составила в среднем 18,57±1,17 мм (во всех случаях р<0,05). Спустя 3 года после операции наблюдалось полное восстановление структурно-функциональных показателей почек (см. табл. 7).

Все эти параметры указывают на восстановление функционального состояния почек (рис. 10).

До операции у пациентов с гидронефрозом на фоне сосудистого конфликта, по данным МСКТ, отмечены дилатация ЧЛС, нарушение структурно-функционального состояния почечной паренхимы и наличие сужения ЛМС в зоне сосудистого конфликта. Через 3 мес. после операции наблюдалась положительная динамика: размер лоханки уменьшился на 27,9%, чашечки сократились на 42,3%, толщина паренхимы увеличилась на 12,5% (во всех случаях р<0,05; табл. 8). Через 3 года после операции наблюдалось полное восстановление структурно-функциональных показателей почек. Размер лоханки составил 14,8±1,12 мм, чашечек – 2,14±0,07, толщины паренхимы – 21,34±1,98 мм (во всех случаях р<0,05).

Заключение. Обструктивные уропатии, возникшие на фоне внутрипочечного строения лоханки, приводят к стойким нарушениям уродинамики ВМП. Хирургическое вмешательство – радикальный метод восстановления нарушенного пассажа мочи. Методика аутопластики зоны обструкции ЛМС париетальным листком влагалищной оболочки яичка при внутрипочечном строении лоханки служит эффективной методикой, позволяющей увеличить ее функциональную емкость и обеспечивающей восстановление оттока мочи из ВМП у мужчин. Через 3 мес. после операции у всех исследуемых пациентов наблюдалось уменьшение размеров почечной лоханки и чашечек почки с улучшением параметров уро- и гемодинамики. Через 3 года после операции выявлено полное восстановление структурно-функциональных показателей верхних мочевыводящих путей.