Введение. Негонококковый уретрит (НГУ) – распространенное заболевание как в Российской Федерации, так и за рубежом. В мире ежегодно регистрируют до 50 млн случаев НГУ [1]. В России, по данным официальной статистики, выявляется около 350 тыс. случаев НГУ ежегодно, однако эти показатели, вероятно, занижены ввиду недостаточной регистрации инфекций, с одной стороны, и высокой распространенности самолечения, с другой [2, 3]. Проблема НГУ у мужчин известна уже более 100 лет – первое сообщение в литературе о неспецифическом уретрите у мужчин датируется 1886 г. [4]. Впервые термин «негонококковый уретрит» для обозначения случаев воспаления уретры, вызванных не гонококками, предложен на симпозиуме, посвященном данной проблеме, который проводился Международным союзом по борьбе с венерическими заболеваниями и трепонематозами (The International Union against the Veneral Diseases and Treponematoses) в Монте Карло (Монако) в 1954 г. [4, 5].

Диагноз НГУ устанавливают в том случае, когда у пациента имеются клинические симптомы уретрита и при микроскопии мазка из уретры, окрашенного по Граму, определяются признаки воспаления, но при этом не выделяются внутриклеточно расположенные грамотрицательные диплококки и трихомонады. Частой причиной НГУ (15–55% случаев) является Chlamidia trachomatis, при этом частота обнаружения данного патогена при НГУ уменьшается с возрастом [6]. В ряде исследований в качестве этиологически значимых патогенов при НГУ рассматриваются Ureaplasma urealyticum и Micoplasma genitalium [7, 8]. Кроме того, возбудителями НГУ могут быть вирус простого герпеса и аденовирусы [8]. Некоторые из этих патогенов (C. trachomatis, Herpes simplex virus, Papillomavirus hominis, Hepatitis B virus, ВИЧ) обусловливают все более тяжелую клиническую картину по сравнению с классическими бактериальными инфекциями, передающимися половым путем (ИППП; сифилис, гонорея, шанкроид и т.д.). Этих возбудителей, считающихся вторым поколением микроорганизмов, передаваемых половым путем, зачастую сложно идентифицировать, а вызываемые ими инфекции труднее лечить [9].

Негонорейным уретритам свойственны разнообразные осложнения, они чаще начинаются подостро и трудно поддаются терапии. Наиболее частым осложнением НГУ является простатит, протекающий без выраженных субъективных симптомов по типу катарального, фолликулярного или паренхиматозного воспаления [10, 11]. Могут быть формы, характеризующиеся симптомами заднего уретрита, болевыми расстройствами, нарушениями половой функции [11]. Эпидидимиты особенно часто осложняют хламидийные уретриты и уретриты смешанной этиологии. Обычно они протекают подостро, без выраженных общих расстройств. Воспаление парауретральных ходов, тизониты, купериты встречается при НГУ нечасто и по клиническим проявлениям ничем не отличаются от гонорейных уретритов. Стриктуры уретры при НГУ наблюдаются значительно чаще, чем при гонорее, но реже приводят к резкому сужению просвета канала и распознаются лишь при уретроскопии.

Восходящая инфекция мочевыводящих путей при негонококковых венерических уретритах встречается нечасто. Обычно она обусловлена вторичной бактериальной инфекцией (стафилококки, стрептококки, энтеробактерии). Цистит чаще носит характер тригонита, являясь продолжением воспаления задней уретры [12].

Для лечения урогенитальной хламидийной и микоплазменной инфекций как в Европе, так и в России существуют отдельные клинические рекомендации. И согласно Федеральным клиническим рекомендациям (2015) по ведению пациентов с хламидийной и микоплазменной инфекцией нижнего отдела мочеполовой системы, к препаратам выбора относятся доксициклин, джозамицин и офлоксацин [13]. При инфекциях, вызванных M. genitalium, описаны случаи клинической и/или микробиологической неэффективности и макролидов, и тетрациклинов, и фторхинолонов, что может приводить к хроническому или рецидивирующему течению урогенитальной инфекции (УГИ) [14]. Для лечения трихомонадной инфекции традиционно применяется класс нитроимидазолов – орнидазол, тинидазол или метронидазол.

В настоящее время все чаще в схемы терапии хронических воспалительных заболеваний мочеполовой системы включают немедикаментозные методы лечения, которые могут влиять на систему гемостаза, снижать частоту осложнений и рецидивов, активизировать защитные силы организма и в то же время снижать потребность в лекарственных препаратах.

Из физических методов наиболее эффективным с точки зрения влияния на воспалительные процессы, микроциркуляцию, доступным экономически и удобным для проведения ежедневных процедур является вибромагнитное воздействие [15]. Помимо физиотерапевтических методов в урологии активно используются методы медицинской реабилитации, и наиболее изучено грязелечение или пелоидотерапия. Имеющиеся публикации отечественных и зарубежных исследователей базируются на данных, доказывающих многообразные лечебные свойства пелоидов, определяемые следующими эффектами: противовоспалительным, противоотечным, обезболивающим, репаративно-регенераторным, метаболическим, иммуномодулирующим, дефиброзирующим [16, 17]

Целью исследования стала сравнительная оценка эффективности комплексной терапии пациентов с НГУ с включением в схему лечения пелоидо- и вибромагнитотерапии.

Материалы и методы. В исследование вошли 124 пациента с НГУ и лабораторно подтвержденной урогенитальной инфекцией (УГИ). Все пациенты были рандомизированы в три группы, сопоставимые по возрасту, клиническим проявлениям, длительности заболевания. Пациенты 1-й группы получали этиотропную антибиотикотерапию, в схему лечения пациентов 2-й группы была добавлена локальная пелоидотерапия, больным 3-й группы – еще и вибромагнитотерапия. Группу сравнения составили 22 пациента в возрасте от 18 до 55 лет. Исследование включило два визита: в момент обращения и через 4 нед. после окончания лечения.

Согласно анализу результатов обследования 250 пациентов с диагностированными урогенитальными инфекциями, выделены 124 (49,6%) с НГУ, вошедшие в настоящее исследование. Клинико-лабораторные, диагностические исследования были проведены на клинической базе кафедры урологии и андрологии с курсами специализированной хирургии – НУЗ «Отделенческая клиническая больница» на станции Барнаул ОАО “Российские железные дороги”», а также урологического отделения КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11», Барнаул.

Критерии включения в исследование: мужчины в возрасте от 18 до 50 лет с диагностированным НГУ, анамнезом заболевания не менее 6 мес., а также с лабораторно подтвержденной УГИ. Критерии исключения: прием за 2 мес. до обращения к врачу антибактериальных препаратов, обострение хронических соматических заболеваний на момент исследования, сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция, лихорадочные состояния различной этиологии.

Лабораторные и инструментальные методы исследования: микроскопическое исследование отделяемого уретры, для диагностики УГИ (C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum) использовали полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в реальном времени.

Для неинвазивной оценки состояния микроциркуляции в уретре проводили лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) на лазерном анализаторе микроциркуляции крови ЛАКК-02 (НПП «ЛАЗМА», Россия). При этом эндоскопический зонд вводили непосредственно в уретру до перехода переднего отдела уретры в задний [20]. Расчет параметров базального кровотока проводили в два этапа. На первом рассчитывали средние значения изменения перфузии: М, σ и Kv. Параметр М – величина среднего потока показателя микроциркуляции – показатель, отражающий поток эритроцитов; среднеквадратическое отклонение – СКО (σ) – статистически значимые колебания скорости эритроцитов, показатель характеризует временную изменчивость микроциркуляции или колебание потока эритроцитов. Соотношение величин М и σ, коэффициент вариации (Kv) характеризуют соотношение между перфузией ткани и величиной ее изменчивости и определяется по формуле: Kv= σ /M•100%. Кроме того, в исследовании использовался ряд расчетных показателей микроциркуляторного русла в уретре: миогенный тонус, нейрогенный тонус, показатель шунтирования и индекс эффективности микроциркуляции.

Все пациенты, соответствовавшие критериям включения, были рандомизированы в три группы, сопоставимые по возрасту, клиническим проявлениям, длительности заболевания. В 1-ю группу вошли 36 пациентов, получавших этиотропную антибактериальную терапию в соответствии с выделенным возбудителем, согласно Федеральным клиническим рекомендациям по лечению ИППП (2015) [13]. При выявлении M. genitalium, M. hominis и U. urealyticum назначали джозамицин 500 мг внутрь 3 раза в сутки в течение 10 дней, при выявлении T. vaginalis – метронидазол 500 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 7 дней или орнидазол 500 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней, C. Trachomatis – доксициклина моногидрат 100 мг внутрь 2 раза в сутки в течение 7 дней или джозамицин 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Во 2-ю группу вошли 40 пациентов, которым этиотропная антибактериальная терапия была дополнена пелоидотерапией – аппликациями на половой член с использованием иловой сульфидной лечебной грязи озера Малое Яровое (Славгородский район, Алтайского края), проведенными после курса антибиотикотерапии. Этот грязевой раствор богат водорастворимыми солями, сероводородом, в нем содержится относительно малое количество органических веществ. Температура грязи – 40°С, продолжительность процедуры – 20–30 мин. Курс состоял из 10 процедур, которые проводили через день. Третью группу составили 48 мужчин, которым стандартная антибактериальная терапия была продолжена применением пелоидотерапии в сочетании с вибромагнитотерапией. Методику проводили с помощью аппарата АВИМ-1. Характеристики воздействия: индукция магнитного поля в рабочей зоне (на расстоянии 60 мм от ее поверхности) 10 мТл, амплитуда вибрации 2–3 мм. Частота вибрации и ее характер варьировались и выбирались самим больным по комфортности (50 Гц с хаотичной модуляцией от 0,5 до 8 Гц). На курс – 10 процедур. Локальную грязевую аппликацию с использованием иловой сульфидной грязи делали за 20–30 мин до процедуры.

Группу сравнения составили 22 пациента в возрасте от 18 до 55 лет без воспалительных заболеваний мочеполовой системы. Исследование включило два визита: в момент обращения и через 4 нед. после окончания лечения).

Обработка данных осуществлена с помощью компьютерной программы Statistica 10.0 Rus («StatSoft», США) [18, 19]. Для оценки типа распределения признаков использовали показатели эксцесса и асимметрии. Непрерывные величины представлены в виде выборочных средних (M) и стандартных ошибок среднего (SE). Качественные признаки представлены в виде наблюдаемых частот и процентов. В случаях нормального распределения, а также равенства дисперсий для сравнения групп использовали t-критерий Стьюдента. Равенство дисперсий оценивали по F-критерию. В остальных случаях использовали непараметрический U-критерий Манна–Уитни.

Для сравнения качественных признаков независимых групп использовали непараметрический критерий χ2 с поправкой Йейтса при частотах меньше 10. Для сравнения связанных групп использовали критерий Мак-Нимара. Критический уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы принимали равным 0,05. При множественных сравнениях использовали поправку Бонферрони.

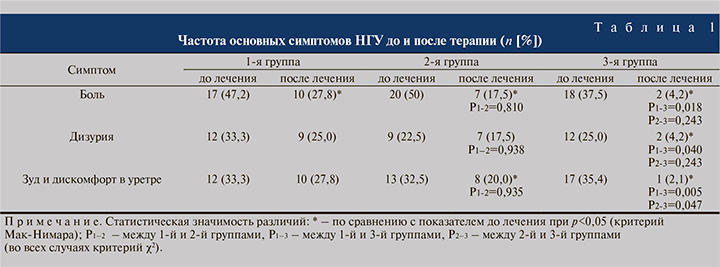

Результаты и обсуждение. При опросе пациентов с НГУ жалобы на болевые ощущения по ходу уретры предъявляли 53 (43) пациента, на дизурию в виде учащенного мочеиспускания обращал внимание 31 (25) больной, зуд, жжение и дискомфорт в уретре беспокоили 40 (33) пациентов соответственно

При субъективном осмотре отечность и гиперемия наружного отверстия уретры имелись у 93 (75) пациентов, выделения из уретры – у 20 (16) и эритематозная сыпь на головке полового члена – у 11 (9).

У всех 124 пациентов до лечения в материале из уретры определялись ассоциации урогенитальных патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: C. trachomatis у 69 (55,7), T. vaginalis у 27 (21,8), M. genitalium у 15 (12,1), M. hominis у 2 (1,6), U. urealyticum у 5 (4) и сочетание U. urealyticum и M. hominis у 6 (4,8).

Положительная динамика в отношении основных симптомов НГУ отмечена во всех группах, однако более выраженной она оказалась в 3-й группе, тогда как в 1-й в большинстве случаев наблюдений сохранялись боль, затруднение мочеиспускания и жжение в уретре (табл. 1). Элиминации возбудителей УГИ удалось достичь 110 (89) пациентам. Повторный курс антибактериальной терапии потребовался 14 (11,2) пациентам: 5, 4 и 2 мужчинам 1–3-й групп соответственно.

При оценке общего состояния микроциркуляции методом ЛДФ у всех 124 пациентов с НГУ в уретре зарегистрировано изменение показателей базального кровотока. Параметры ЛДФ при сопоставлении с группой сравнения свидетельствовали о внутрисосудистых нарушениях микроциркуляции в уретре. Они выражены в статистически значимом снижении М до 40,4±0,08 перф.ед., в группе сравнения – 42,4±0,87 пф.ед. (p<0,001) и СКО до 4,25±0,04 пф.ед., в группе сравнения – 6,60±1,09 (p<0,001), а также снижении Kv до 10,51±0,51, в группе сравнения – 14,83±0,11% (p<0,001), снижении нейрогенного тонуса в прекапилляре до 0,69±0,01 отн. ед., группа контроля – 0,77±0,03 отн. ед. (p<0,004), достоверном повышении ПШ до 1,43±0,05 у.е., группа контроля – 1,16±0,06 (p<0,029) и снижение ИЭМ до 1,04±0,04 у.е., группа контроля – 1,24±0,01 у.е. (p<0,038) Выявленные особенности кровотока в уретре при хроническом НГУ указывают на статическую форму кровотока – снижение тканевой перфузии, пульсовые колебания и медленные низкоамплитудные колебания, повышение вазомоторной активности [21]. После проведенной терапии показатели микроциркуляции в уретре в группах, получавших различные схемы терапии, также различались (табл. 2). При анализе показателей микроциркуляции после лечения во 2-й и 3-й группах отмечалось достоверное повышение перфузии и модуляции кровотока в уретре, причем более выраженное и сопоставимое с группой сравнения в 3-й группе, что свидетельствовало об устранении воспалительного процесса в стенках микрососудов уретры, уменьшении застойных явлений в венулярном звене на фоне сочетанной терапии, что подтверждает также и статистически значимое снижение внутрисосудистого сопротивления микроциркуляторного звена уретры после лечения. При этом стандартная антибиотикотерапия в 1-й группе не оказала значимого влияния на микроциркуляторную составляющую воспалительного процесса в уретре.

Заключение. Таким образом, комбинированная терапия, включающая анбиотико-, пелоидо- и вибромагнитотерапию, способствует более выраженной положительной клинической динамике, восстановлению микроциркуляции в уретре, тем самым обеспечивая полноценность обменных процессов, купирование воспалительных проявлений. Данная схема лечения может быть рекомендована для ведения пациентов с НГУ в практике урологов и дерматовенерологов.