Введение. Около 7 млн женщин в мире ежегодно обращаются к врачу по поводу хронического рецидивирующего цистита и более 1 млн из них требуется госпитализация [1–3]. В нашей стране более чем у 30% пациенток рецидив развивается в течение 6 мес., и в половине этих случаев инфекция рецидивирует чаще 3 раз в год [3–5].

Данное заболевание для больных сопряжено с серьезными неудобствами, приводит к резкому снижению физической и психической активности, ограничению свободы передвижений, лишает их полноценного ночного сна и привычного образа жизни и более чем в 50% случаев приводит к утрате трудоспособности [6– 8].

Все патологические процессы сопровождаются рассогласованием ритмов физиологических систем – десинхронозом [8–10]. Оценка хронобиологических особенностей течения заболевания, в том числе хронического рецидивирующего бактериального цистита в стадии обострения, позволяет контролировать своевременность активизации процессов адаптации, динамику восстановления функциональных резервов организма, что в свою очередь позволяет проводить более эффективную коррекцию патологического состояния [10–11]. В настоящее время краеугольным камнем в лечении хронического цистита является антибактериальная терапия, эффективность которой с каждым годом снижается [12–14]. Это обусловливает необходимость разработки методов рационального использования антибиотиков, в том числе в комбинации с препаратами других групп [15, 16].

Важную роль в патогенезе воспалительного процесса играет иммунная система. Она неизбежно вовлекается в ответ на появление патогенного агента, а при хронических рецидивирующих воспалительных заболеваниях развивается состояние вторичного иммунодефицита [17]. У пациенток с хроническим воспалительным процессом значительные изменения претерпевает как гуморальное, так и клеточное звено иммунитета: угнетение Т-зависимых иммунных реакций, селективная недостаточность В-клеток, дисбаланс иммуноглобулинов, торможение поглотительной и метаболической активности фагоцитов [18].

Десинхроноз, возникающий в результате длительно персистирующего патологического процесса, приводит к истощению адаптационных резервов организма, в том числе резервных возможностей иммунной системы [9, 10]. Возникает ее тотальная недостаточность, что во многом определяет течение и исход заболевания, а также эффективность проводимой терапии [19, 20].

Иммуномодуляторы – это лекарственные средства, обладающие иммунотропной активностью, которые в терапевтических дозах восстанавливают функции иммунной системы [21]. С учетом роли нарушений иммунного статуса в патогенезе воспалительных заболеваний особую актуальность приобретает применение иммунокорригирующих препаратов в составе комплексной терапии данной нозологической группы [22]. Несмотря на то что в последнее время они все больше находят применение в клинической практике, внимания, уделяемого иммунной реабилитации, явно недостаточно. К сожалению, большинству пациентов с воспалительными заболеваниями органов малого таза в комплексе лечебных мероприятий иммунокоррекция не проводится.

Цель исследования: изучить эффективность комплексной терапии хронического рецидивирующего бактериального цистита в сочетании с иммуномодуляторами.

Материалы и методы. C апреля по ноябрь 2018 г. проведено обследование и лечение 60 женщин в возрасте от 19 до 45 лет (средний возраст – 29,5±5,8 года) с диагнозом «хронический рецидивирующий бактериальный цистит в стадии обострения».

Критериями исключения из исследования стали наличие выраженной сопутствующей соматической патологии, в том числе тяжелых сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, отягощенного аллергологического анамнеза, менструаций, беременности и лактации в период лечения, гипермобильности уретры, уретрогименальных спаек. Кроме того, в исследование не были включены пациентки с интерстициальным циститом, гиперактивным мочевым пузырем, врожденными аномалиями развития (эктопией мочевого пузыря, мочеточников, дистопией наружного отверстия уретры, гипоплазией седалищных костей), а также неврологическими состояниями, связанными с повреждением спинного мозга либо диабетической невропатией; релаксацией и выраженным опущением тазового дна, гинекологическими заболеваниями (воспалительные процессы во влагалище), гормональными нарушениями (в том числе нескорригированной гипоэстрогенией), наличием инфекций, передаваемых половым путем, гематурии.

Критериями исключения из исследования стали наличие выраженной сопутствующей соматической патологии, в том числе тяжелых сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, отягощенного аллергологического анамнеза, менструаций, беременности и лактации в период лечения, гипермобильности уретры, уретрогименальных спаек. Кроме того, в исследование не были включены пациентки с интерстициальным циститом, гиперактивным мочевым пузырем, врожденными аномалиями развития (эктопией мочевого пузыря, мочеточников, дистопией наружного отверстия уретры, гипоплазией седалищных костей), а также неврологическими состояниями, связанными с повреждением спинного мозга либо диабетической невропатией; релаксацией и выраженным опущением тазового дна, гинекологическими заболеваниями (воспалительные процессы во влагалище), гормональными нарушениями (в том числе нескорригированной гипоэстрогенией), наличием инфекций, передаваемых половым путем, гематурии.

Пациентки были рандомизированы в две группы по 30 человек, сопоставимые по демографическим и клиническим характеристикам. В группе сравнения (ГС) пациентки получали стандартную антибактериальную терапию в соответствии с клиническими рекомендациями Российского общества урологов [1]. При необходимости проводили ее коррекцию в соответствии с результатами бактериального посева мочи с учетом чувствительности микроорганизмов.

В клинической группе (КГ) назначали стандартную антибактериальную терапию в сочетании с препаратом Галавит в форме внутримышечных инъекций: в 1 день по 100 мг дважды, затем по 100 мг через день курсом в течение месяца (№ 15).

Во всех случаях проводили сбор анамнеза заболевания и жизни, физикальное обследование. Каждой женщине было предложено ежедневное заполнение дневников мочеиспускания, по данным которых оценивали частоту мочеиспускания, императивные позывы, ноктурию, кроме того, оценивали интенсивность резей при мочеиспускании по 5-балльной вербальной шкале оценки боли [23] на 1-е, 5 и 10-е сутки.

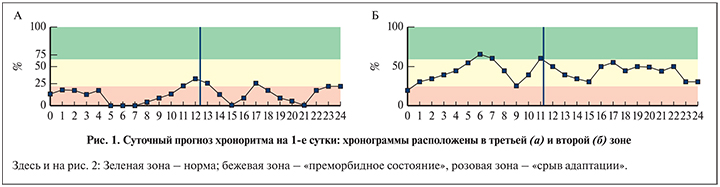

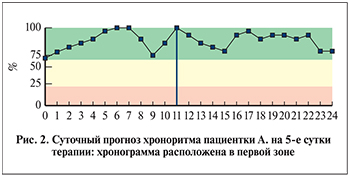

Всем пациенткам осуществляли ежедневную регистрацию индивидуального хроноритма с использованием программно-аппаратного комплекса «Омега М-2» с целью определения хронобиологического статуса и наличия десинхроноза. Данное исследование включает три зоны функциональных состояний. Первая зона, 100–75%, – «физиологическая норма», нормальный уровень функционирования систем регуляции организма; вторая, 75–25%, – «преморбидное состояние», выраженное нарушение регуляторных механизмов; третья зона, 25–0%, – «срыв адаптации», истощение механизмов регуляции.

Лабораторная диагностика включила определение лейкоцитов в общем анализе крови (ОАК) и общем анализе мочи (ОАМ), иммуноферментный анализ (ИФА) с определением интерлейкина-1ß (ИЛ-1), ИЛ-6, фактора некроза опухолей α (ФНО-α) и С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови, а также бактериологический посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам на 1-е, 5 и 10-е сутки.

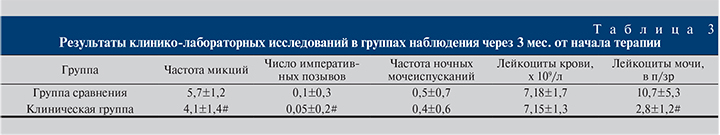

С целью оценки отдаленных результатов через 3 мес. от начала терапии пациентки обеих групп были приглашены на контрольный прием к урологу. Обследование включило регистрацию и анализ хронограмм, анализ дневников мочеиспускания, заполненных в течение 3 сут. до визита, лабораторные исследования, а также сравнительный анализ частоты рецидивов хронического цистита, возникших в течение 3 мес. после начала лечения.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы MS Exсel 11.0 из стандартного пакета MS Office 2013, а также программного обеспечения IBM SPSS Statistics 21.0. При проверке статистических гипотез применяли методы параметрической (t-test Cтьюдента) статистики. При оценке достоверности выявленных различий между средними значениями выборок рассчитывали параметр р, вероятность справедливости нулевой гипотезы была принята равной 5% (р<0,05).

Результаты и обсуждение. При анализе хронограмм на 1-е сутки у всех женщин был выявлен десинхроноз. Хронограммы были расположены в третьей и второй зонах (рис. 1). К 5-м суткам терапии в ГС у 8 (27,7%) пациенток была отмечена нормализация хроноритмов, кривые располагались в первой зоне (рис. 2), у 17 (53,3%) и 6 (20%) – во второй и третьей зонах соответственно. В КГ десинхроноз отсутствовал в 17 (56,7%) наблюдениях, у 11 (36,3%) пациенток хронограммы располагались во второй зоне, у 2 (6,7%) – в третьей. К 10-м суткам у 3 (10%) пациенток КГ хронограммы были расположены во второй зоне, тогда как в ГС десинхроноз сохранялся в 7 (33,3%) наблюдениях.

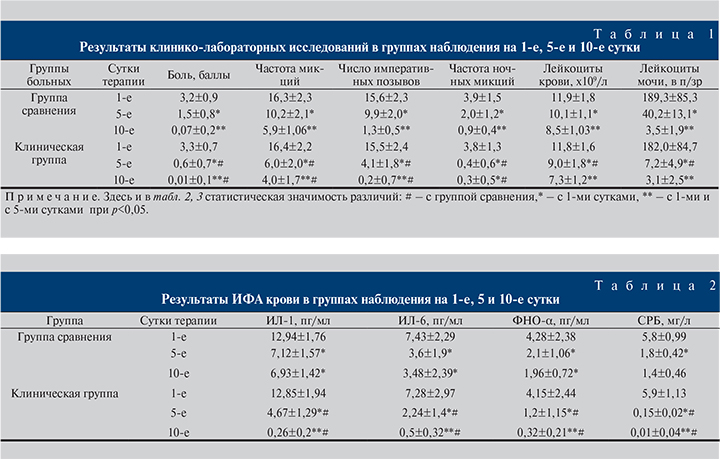

Согласно результатам клинико-лабораторных исследований, в 1-е сутки у всех женщин имелись признаки обострения хронического цистита (табл. 1). Динамика показателей свидетельствует о том, что применение комплексной терапии в сочетании с препаратом Галавит у женщин с хроническим бактериальным циститом в стадии обострения позволяет к 5-м суткам терапии на 30% эффективнее купировать десинхроноз, а также способствует уменьшению выраженности клинических симптомов и нормализации лабораторных показателей. В КГ к 5-м суткам болевые ощущения были выражены меньше в 2,5 раза, частота микций в 1,7; количество императивных позывов и ночных мочеиспусканий в 2,4 и 5 раз соответственно чем в ГС. Кроме того, количество лейкоцитов в крови и в моче также было достоверно ниже в КГ по сравнению с ГС.

По результатам ИФА сыворотки крови больных хроническим рецидивирующим бактериальным циститом в 1-е сутки содержание ИЛ-6, ФНО-α было в пределах нормальных значений и статистически значимо не различалось между группами. ИЛ-1 и СРБ были повышены в обеих группах без статистически значимых различий (табл. 2).

К 5-м суткам лечения в обеих группах отмечено статистически значимое (р<0,05) снижение уровня провоспалительных цитокинов. Кроме того, значения, полученные в КГ, были статистически значимо ниже, чем в ГС (см. табл. 2). Так, у пациенток КГ средний уровень ИЛ-1 и -6 был ниже в 1,5 раза, ФНО-α – в 1,75, а уровень СРБ – в 12 раз чем в ГС.

К 10-м суткам лечения тенденция к снижению уровней цитокинов в сыворотке крови пациенток обеих групп сохранялась. Тем не менее статистически значимое изменение показателей по сравнению с 5-ми сутками отмечено только в КГ, где содержание ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α и СРБ также было достоверно ниже, чем в ГС.

По результатам бактериологического исследования мочи в 1-е сутки в обеих группах преобладала E. coli. В ГС она служила возбудителем в 18 (60%) случаях, St. saprophiticus – в 5 (16,7%), Еnterococcus spp. – в 4 (13,3%), Klеbsiella spp. – в 1 (3,3%) и Enterococcus faecalis – в 1 (3,3%). В КГ E. coli была выявлена у 19 (63,3%) женщин, St. saprophiticus – у 5 (16,7%), Еnterococcus spp. – у 4 (13,3%), Enterococcus faecalis – у (3,3%). Микроорганизмы были чувствительны к фосфомицину, нитрофурантоину, ципрофлоксацину, триметоприму, левофлоксацину, клавулановой кислоте.

К 5-м суткам проводимой терапии в 100% наблюдений в обеих группах констатировали эрадикацию возбудителя. На 10-е сутки терапии посевы также были стерильны.

На контрольном приеме через 3 мес. с целью оценки отдаленных результатов терапии были обследованы 20 пациенток ГС и 19 – КГ (табл. 3). В ГС бактериурия была выявлена у 2 (10%) пациенток. В обоих случаях при бактериологическом исследовании высеяна E. coli. Среди пациенток КГ бактериурии отмечено не было. При анализе хроноритмограмм десинхроноз был выявлен у 5 (25%) пациенток ГС и у 1 (5,3%) в КГ. В группе сравнения за 3 мес. развилось 2 (10%) рецидива заболевания у пациенток с бактериурией, тогда как в КГ рецидивов не было.

Полученные результаты, на наш взгляд, связаны с иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами Галавита [17], обусловленными его способностью воздействовать на функциональную и метаболическую активность фагоцитарных клеток (моноцитов/макрофагов, нейтрофилов, натуральных киллеров) [19]. Препарат нормализует антителообразование, опосредованно стимулирует выработку эндогенных интерферонов-α и -γ. При воспалительных заболеваниях препарат обратимо ингибирует избыточный синтез гиперактивированными макрофагами ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6 [17–19], что также подтверждается результатами ИФА крови: в группе пациенток, получавших иммуномодулятор, отмечена достоверно более выраженная динамика снижения уровней указанных цитокинов и СРБ. Более быстрое купирование воспалительного процесса к 5-м суткам способствует уменьшению клинической симптоматики и нормализации лабораторных анализов, а также восстановлению функциональных резервов организма и устранению десинхроноза. При этом следует отметить, что динамика хроноритмов соответствовала динамике клинико-лабораторных показателей. Таким образом, с практической точки зрения оценка хронобиологического статуса дополнительно позволяет контролировать эффективность проводимой терапии.

Кроме того, Галавит стимулирует активность нейтрофильных гранулоцитов, усиливая фагоцитоз и повышая неспецифическую резистентность организма к инфекционным заболеваниям [21–22], что позволяет поддерживать стойкую ремиссию на протяжении 3 мес., в отличие от ГС в которой рецидивы отмечены у 2 (10%) пациенток.

Заключение. Таким образом, согласно полученным результатам, применение Галавита в комплексе современных активных лечебных мероприятий в отношении пациенток с хроническим рецидивирующим бактериальным циститом патогенетически обосновано, при этом несомненным достоинством препарата служит более быстрое купирование симптомов и нормализация лабораторных показателей, восстановление хроноритмов и достижение клинической ремиссии.