Введение. Совершенствование организационно-клинической системы специализированной медицинской помощи (СМП) пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) – одна из важных государственных задач.

Повреждения органов мочевыделительной системы (ОМВС) при дорожной травме (ДТ) составляют 4%, из них множественные и сочетанные свыше 70%. Это обусловлено не только высокоэнергетичными особенностями ее механогенеза, но и расположением органов мочевыделения в двух из семи условно выделенных анатомических областей тела – животе и тазе [1].

Следует подчеркнуть, что в США и странах Евросоюза сочетанная травма (СТ) обозначается термином «политравма» (ПТ), в основе которого лечебно-тактический принцип с обязательной балльной оценкой ее тяжести [3, 4].

Основные патогенетические факторы, определяющие тяжесть пострадавших с травмой ОМВС [5]:

- кровопотеря из-за внутреннего и/или наружного кровотечения;

- травматический шок;

- острая почечная и/или полиорганная недостаточность;

- мочевые затеки, их быстрое инфицирование с развитием некрозов, флегмон, сепсиса;

- забрюшинная гематома в сочетании с травмой органов и крупных сосудов живота, груди, таза;

- «нейрогенный мочевой пузырь» при спинальной травме;

- доминирование тяжелых сочетанных повреждений других локализаций;

Цель исследования – определить основные организационно-клинические направления совершенствования СМП при травме ОМВС в многопрофильном стационаре – травматологическом центре 1-го уровня.

Материалы и методы. С 2017 по 2020 г. в госпиталь поступили 508 пострадавших с дорожной политравмой (ДПТ). Из них травма и вторичные повреждения ОМВС диагностированы у 108 (21,3%) человек с преобладанием мужского контингента (56,2%). Средний возраст составил 41,5±1,0 год.

Пострадавшие разделены на три группы с учетом клинических ситуаций, встречающихся в практике уролога и других специалистов, занимающихся ПТ. Первую группу составили 73 (67,6%) пострадавших, у которых диагностирована травма ОМВС, вторую – 25 (23,1%) пострадавших с вторичным повреждением почек («шоковая почка»), третью – 10 (9,3%) пациентов с «нейрогенным мочевым пузырем» при спинальной травме.

Оценка тяжести повреждения проводилась с использованием шкал ISS и таблиц ВПХ П и ВПХ С [2]. Статистическая обработка результатов выполнена с помощью пакета программ «Excel-2007», «STATISTIKA» (версия 6.1).

ФГБУ «3-й ЦВКГ им А. А. Вишневского» МО РФ как травматологический центр (ТЦ) 1-го уровня с 2017 г. входит в региональную федеральную систему оказания помощи пострадавшим в ДТП. Решение руководства госпиталя по участию в данной программе основывалось в том числе и на научной концепции синдромосходных состояний. Ее суть заключается в том, что патологические процессы при огнестрельной и механической (дорожной) травмах различны по этиологии, но сходны по патогенезу, клинике и лечебно-диагностической тактике. Практическая реализация данной концепции – одна из важных составляющих поддержания высокой степени готовности госпиталя к работе по предназначению в мирное и военной время [3, 6, 7].

Система оказания медицинской помощи при ПТ в госпитале организована в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2012, приказами Министерства здравоохранения РФ № 927н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком» от 15.11.2012 и № 901 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "травматология и ортопедия"» от 12.11.2012, на основании распоряжения Министерства здравоохранения Московской области № 18р «Об организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП на территории Московской области» от 20.02.2017, порядков оказания медицинской помощи по профилю «урология».

В работе мы также используем клинические рекомендации «Травматические повреждения органов мочевыделительной системы», подготовленные специалистами Европейской ассоциации урологов (EAU) [18].

Координация системы помощи при травме ОМВС возложена на начальника урологического центра госпиталя. Центр оснащен современным оборудованием и укомплектован подготовленными специалистами, в том числе по ПТ, с опытом оказания помощи в боевых условиях.

Входящий поток пострадавших в госпиталь осущест-влялся через оперативно-диспетчерский отдел ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф». Решение на перевод пациента принималось ответственным дежурным врачом после изучения заявки на межбольничную эвакуацию. В первые 24 ч после ДТП поступили 15,2%, на вторые и третьи сутки – 13,8%, в более поздние сроки – 71% пострадавших.

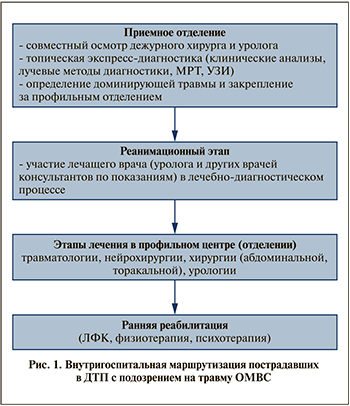

Для оптимизации системы лечебно-эвакуационных мероприятий при ПТ на территории госпиталя развернута вертолетная площадка, организовано отделение скорой медицинской помощи (авиамедицинское специализированное отделение с группой реанимации и интенсивной терапии). За анализируемый период в госпиталь на санитарном вертолете эвакуированы 195 человек. После приземления сантранспорта пострадавший осматривался дежурным реаниматологом госпиталя и на реанимационном автомобиле доставлялся в приемное отделение или в Центр анестезиологии реанимации и интенсивной терапии (ЦАРиТ). Внутригоспитальная маршрутизация пострадавших травмой ОМВС представлена на рис. 1.

С целью унификации лечебно-диагностического процесса для каждого из внутригоспитальных этапов лечения нами разработаны дифференцированные алгоритмы с необходимым перечнем и объемом стандартных операционных процедур, конкретизированы показания к выполнению экстракорпоральной терапии, а также ранней реабилитации по профилю «урология».

Результаты. При анализе результатов лечения установлено, что в начальном периоде работы на догоспитальном этапе не были диагностированы повреждения ОМВС в сочетании с переломами костей у 17,3% пострадавших, травмой органов груди – у 11,3%, живота (3,0%), головы (5,6%). Их основная причина – объективные трудности диагностики из-за доминирования травм других локализаций. Было принято решение о необходимости выполнения при поступлении всем пострадавшим топической экспресс-диагностики (КТ, УЗИ, рентгенологические, лабораторные исследования), а также при включении в многопрофильную бригаду по сочетанной травме врача-уролога.

Главная его задача – совместно с ответственным дежурным хирургом на основе представленной медицинской документации и клинического осмотра оперативно проводить балльную оценку тяжести пострадавшего и определять в каждом конкретном случае оптимальный объем помощи с учетом периода травматической болезни (ТБ).

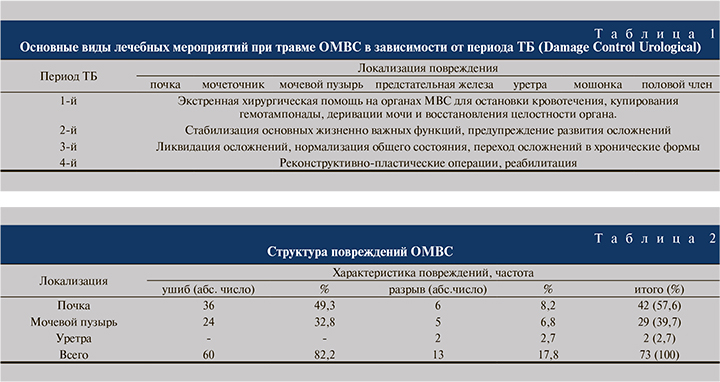

Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые утверждают¸ что ТБ – это не отдельная нозологическая форма, а клиническая концепция, определяющая методологический подход к пониманию существа патологических процессов и выбор патогенетически обоснованной лечебно-диагностической тактики в зависимости от ее периодов [4, 5]. Данный вид организационно-клинической тактики определяется как запрограммированное многоэтапное хирургическое лечение, в англоязычных странах – Damage Control. Основные виды лечебных мероприятий при травме ОМВС в зависимости от периода ТБ (Damage Control Urological) представлены в табл. 1.

В госпиталь во втором периоде ТБ (относительной стабилизации жизненно важных функций) из ТЦ Московской области переведены 13,8% пострадавших. Распределение пострадавших и частота встречаемости повреждений в зависимости от локализации и вида травмы ОМВС представлены в табл. 2.

Установлено, что в структуре повреждений ОМВС у каждого второго пострадавшего диагностируется закрытая травма почек. Это обусловлено механогенезом травмы. Так, при фронтальном столкновении автомобиля с преградой основной «ранящий снаряд» живота и груди – рулевое колесо и(или) ремни безопасности, в случае бокового удара – панель автомобиля, при выпадении из салона – удар о другие жесткие поверхности. Мы также уделяем (если пострадавший доступен для контакта) должное внимание сбору анамнеза, поскольку у 22% пострадавших диагностируется сопутствующая патология (операция на почке по ряду причин, единственная, трансплантированная почка, гидронефроз, конкременты, аномалии развития и др.), которая может усугубить течение ТБ.

Для конкретизации вида повреждения почек мы руководствовались классификацией, разработанной Комитетом по органным повреждениям Американской ассоциации хирургической травмы (AAST), при которой выделяется пять степеней повреждений. Следует подчеркнуть, что у 25% пострадавших не диагностированы ушибы почек или не выносятся в окончательный диагноз. Вместе с тем у 5% пострадавших в отдаленном периоде развивается посттравматическая ренин-зависимая гипертония.

В основе диагностики ПТ – междисциплинарный подход. Главное – оперативно установить доминирующее повреждение, определить лечебную тактику, направленную на устранение жизнеугрожающих состояний.

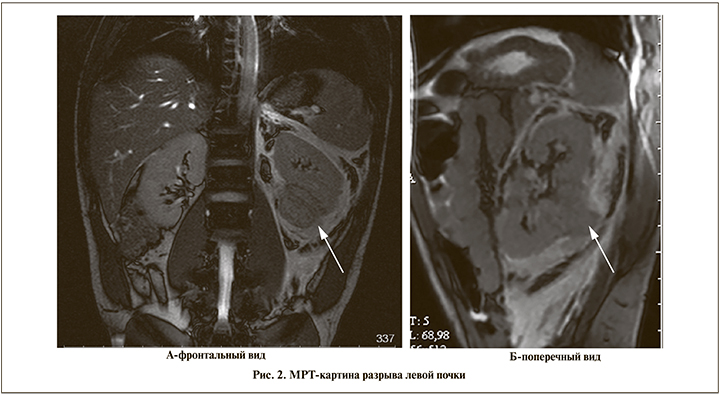

«Золотой» стандарт верификации травмы почек – компьютерная томография (КТ) с контрастированием (при референсных значениях уровня креатинина). Трехмерная реконструкция позволяет оценить состояние сосудистой ножки и облегчает визуализацию сложных повреждений почечной паренхимы. В случаях аллергии на йод-содержащие препараты и когда результаты КТ не однозначны при интерпретации, выполняли УЗИ, МРТ.

При выборе оперативного пособия мы придерживаемся принципа минимальной инвазивности с максимальным сохранением функции почки (почек). Абсолютные показания к срочной открытой ревизии почек были установлены для 6 (5%) пострадавших.

Представляем собственное клиническое наблюдение органосохраняющей операции.

Пострадавший О. 1984 г.р. Травму получил при ДТП. Через 4 ч отметил примесь крови в моче. В урологическом отделении районной больницы при УЗИ заподозрен разрыв паренхимы левой почки. Однако при внутривенной урографии данных за нарушение функций обеих почек не получено. Оперативное лечение не предлагалось. Переведен в 3ЦВКГ им. Вишневского на следующие сутки. При МРТ: левая почка деформирована с нечеткостью контуров; на уровне среднего и нижнего сегментов по задней поверхности определяется выбухание бесформенного участка паренхимы за пределы контура почки; кортико-медуллярная дифференциация сглажена. Паранефральная клетчатка слева на значительном протяжении инфильтрирована и имбибирована кровью, инфильтрация распространяется по ходу почечной ножки (рис. 2). Правая почка без патологических изменений.

Решение консилиума врачей: показано под эндотрахеальной анестезией (ЭТА) экстренная операция в объеме люмботомии, ревизии забрюшинного пространства. Интраоперационно диагностирован разрыв паренхимы нижнего полюса почки, идущий через нижние группы чашек с повреждением лоханки. Выполнена резекция нижнего полюса левой почки, установлена нефропиелоуретеростома (рис. 3). Под рентгенологическим контролем дренаж удален на 4-е сутки, уретральный катетер и швы с полеоперационной раны – на 10-е сутки. Нефростомический дренаж удален на 45-е сутки. При внутривенной и антеградной урографиях через 4 дня после операции затеков контрастного вещества за пределы почки нет.

Для определения характера травмы МП мы руководствуемся шкалой повреждений, разработанной специалистами Европейской ассоциации урологов. Особое внимание мы уделяем ревизии почки. При «напряженной» или нарастающей паранефральной гематоме осуществляем мобилизацию путем выполнения право-левосторонней медиально-висцеральной ротации соответствующего отдела толстой кишки. Поверхностные раны почки, не проникающие в лоханку, ушиваем рассасывающимся шовным материалом. При обильном кровотечении и/или повреждении сосудистой ножки операция выбора – нефрэктомия [8, 9]. Перед ее выполнением необходимо убедиться в наличии контралатеральной почки.

Так как 71% пострадавших поступили в госпиталь в 3-м периоде ТБ (максимальной вероятности развития осложнений), главной задачей являлось проведение интенсивной терапии (ИТ) с целью коррекции органной дисфункции. ИТ носила опережающий характер и была направлена на лечение респираторного дистресс-синдрома (9,4%), генерализованного фибринолиза (10,1%), мозговой комы (24,5%), сепсиса (18,5%), полиорганной, в том числе почечной, недостаточности (15,6%). Свыше 20% пострадавших нуждались в экстракорпоральных методах терапии (гемодиализ, селективная плазмо-фильтрация). Нами были конкретизированы показания к ее раннему началу. Это наличие двух и более признаков, характеризующих развитие почечной недостаточности (олигоанурия свыше 3 сут., мочевина крови свыше 20 ммоль/л, натрий крови более 150 ммоль, креатинин более 300 мкмоль/л, рН крови менее 7,2).

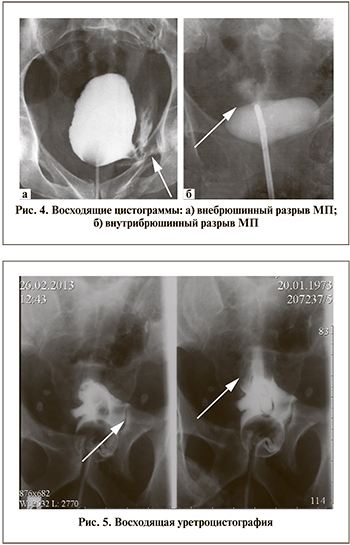

Основные травмирующие факторы мочевого пузыря (МП) при ДТП – ремень безопасности, в особенности при переполнении МП, а также кости таза. Внутрибрюшинные разрывы МП диагностируются у 36% пострадавших, внебрюшинные и сочетанные у 57 и 6% соответственно [11, 12].

Рентгенологические признаки (цистограмма) видов повреждения МП представлены на рис. 4.

Основные клинические признаки травмы МП – макрогематурия. При их наличии в сочетании с переломами костей таза мы всегда выполняем КТ-цистографию, а по показаниям и другие инструментальные методы диагностики (внутривенная урография, УЗИ, ангиография, МРТ) [13]. Объем лечения пострадавших с повреждением МП определяется в зависимости от периода ТБ и вида повреждения МП. Приоритетны мероприятия по стабилизации состояния пострадавшего и компенсации жизненно важных функций, угрожающих жизни. При внебрюшинном разрыве мы устанавливаем уретральный катетер.

Противопоказания к данной тактике:

- повреждения шейки МП в области устьев или отрыв шейки от уретры;

- интерпозиция инородного тела (костный отломок) в место разрыва;

- гемотампонада МП;

- необходимость проведения ортопедической операции на переднем полукольце таза;

- сочетание с травмой прямой кишки или влагалища.

В случае интраперитонеального разрыва выполняем срочную операцию с восстановлением целостности стенки МП, его дренирование в течение 7–10 сут.

Представляем собственное клиническое наблюдение выполнения симультанной операции.

Пострадавший К. 1969 г.р. поступил после ДТП в травматологическое отделение госпиталя с переломами бедра и лонных костей. Наблюдалась макрогематурия. Была выполнена восходящая уретроцистография (рис. 5), при которой диагностирован разрыв стенки МП, установлен мочевой катетер.

Первым этапом выполнена фиксация правой бедренной кости штифтом. После стабилизации состояния через сутки совместно с травматологами выполнены внутренняя фиксация и стабилизация лонных костей, ревизия и ушивание раны МП, эпицистостомия, дренирование малого таза, герметизация швов мочевого пузыря с помощью фибринового клея «Tissukol Kit» (5 мл). Через 10 дней при цистографии мочевой пузырь герметичен.

Особая категория – пострадавшие с «нейрогенным мочевым пузырем» (3-я группа пострадавших) как результат тяжелой спинальной травмы. Главная задача при данной патологии, используя уродинамические исследования, определить в каждом конкретном случае метод деривации мочи и перечень мероприятий ранней реабилитации.

Повреждение мочеточников и мочеиспускательного канала среди всех травм органов МВС при ДТП встречается у каждого четвертого пострадавшего. Наиболее серьезные повреждения уретры и переломы костей таза возникают в случае лобового столкновения автомобилей. При сочетании перелома типа «бабочка» и подвздошно-крестцового сочленения риск повреждения уретры в 7 раз выше, чем при изолированном варианте этих переломов [14, 15].

Основной метод диагностики – уретрография [16]. По ее результату выделяется пять степеней повреждений. Лечебная тактика при переломах костей таза с повреждением уретры направлена в первую очередь на стабилизацию жизненно важных функций организма. Моча отводится через надлобковую пункционную цистостому (или эпицистостому). При повреждении мочеиспускательного канала накладывается первичный шов уретры. В третьем периоде ТБ необходимо выполнить реконструкцию дефекта, сопоставление разорванных концов уретры на катетере (операция «конец в конец» или методики, включающие применение аутолоскутов).

Приводим собственное клиническое наблюдение успешного лечения разрыва мембранозного отдела уретры (5-я степень).

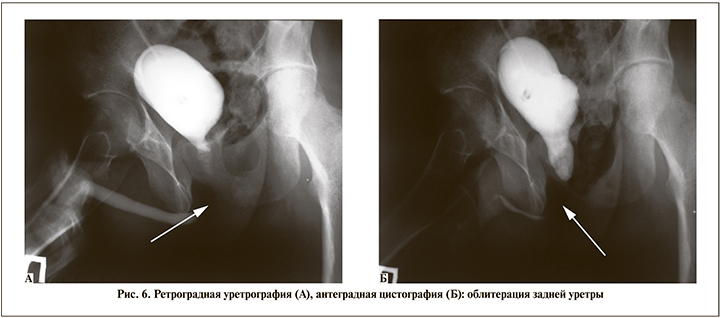

Пострадавший Е. 1992 г.р. В результате ДТП получил травмы: закрытый перелом костей таза, разрыв мембранозного отдела уретры. Находился на лечении в ЦРБ, где выполнена операция по ушиванию разрыва брыжейки тонкой кишки; эпицистостомия. Переведен в «3ЦВКГ им. А. А.Вишневского». По данным ретроградной уретрографии, антеградной цистографии: непреодолимое препятствие (облитерация) в дистальном отделе задней уретры протяженностью до 2 см (рис. 6).

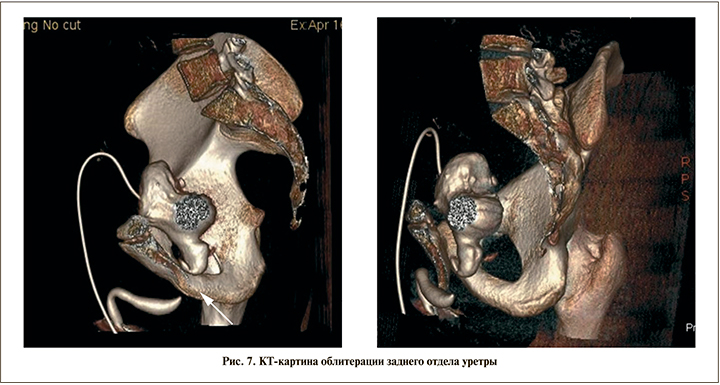

При КТ-исследовании (рис. 7) – облитерация задней уретры на протяжении около 17 мм.

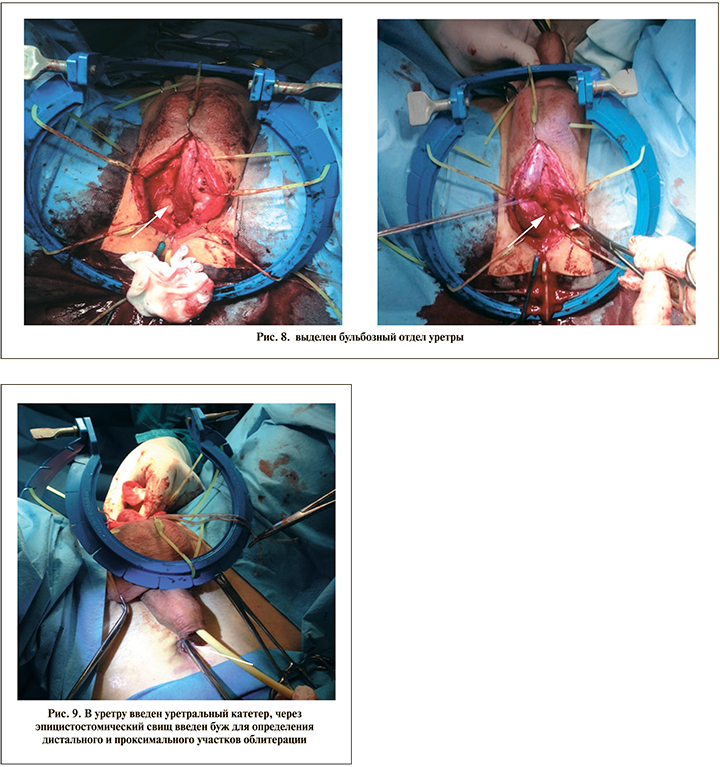

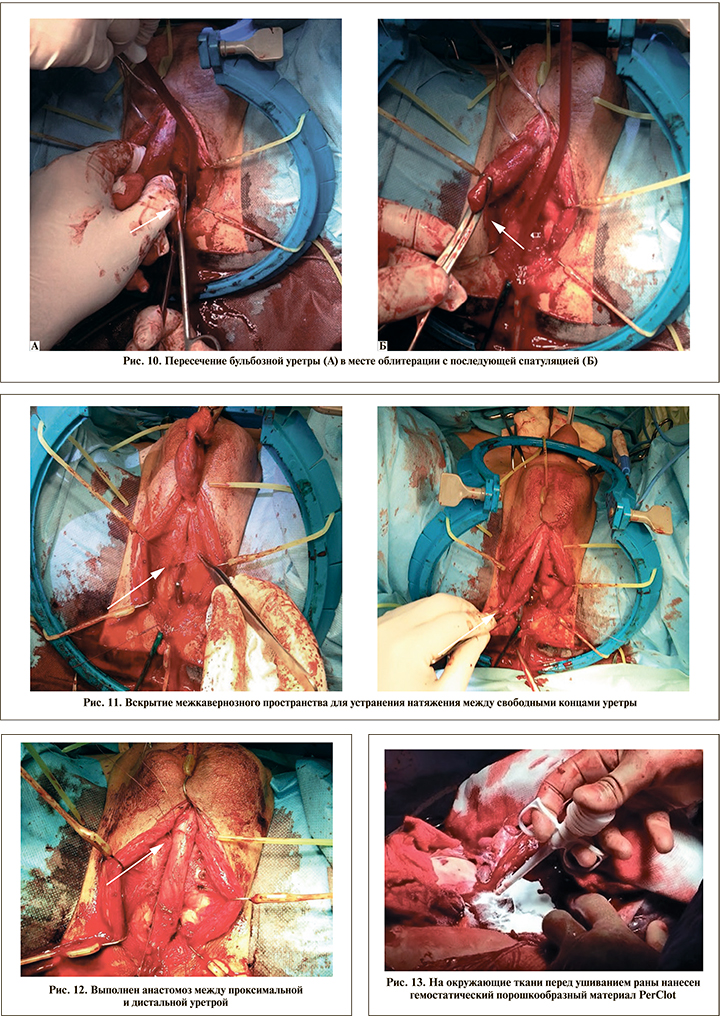

Выполнена операция – анастомотическая уретропластика (операция Хольцова–Мариона). Этапы операции представлены на рис. 8–13. Результат операции представлен на рис. 14. На 15-е сутки удален уретральный катетер, «закрыт» цистостомический свищ. Восстановлено самостоятельное мочеиспускание.

При анализе результатов лечения ПТ установлено, что общая летальность в госпитале за анализируемый период – 12,2%, что на 3,7% (p<0,05) меньше по сравнению с начальным периодом. Наиболее высокие показатели летальности при доминирующей травме головы и груди в сочетании с повреждением ОМВС – 20,8 и 17,5% соответственно. Это были тяжелые пострадавшие, отнесенные к условной категории «погибшие, но не успевшие умереть» [10].

Необходимо также подчеркнуть, что в 20% случаев пострадавшие проходили несколько этапов медицинской эвакуации. В данном контексте актуальным остается утверждение основоположника учения о лечебно-эвакуационной системе академика Е. И. Смирнова о том, что «многоэтапность в лечении раненых является самым большим злом» [17].

Приводим собственное клиническое наблюдение успешного лечения тяжелой сочетанной травмы и инфаркта почки как результата недиагностированного отрыва и тромбоза почечной артерии на двух предыдущих этапах.

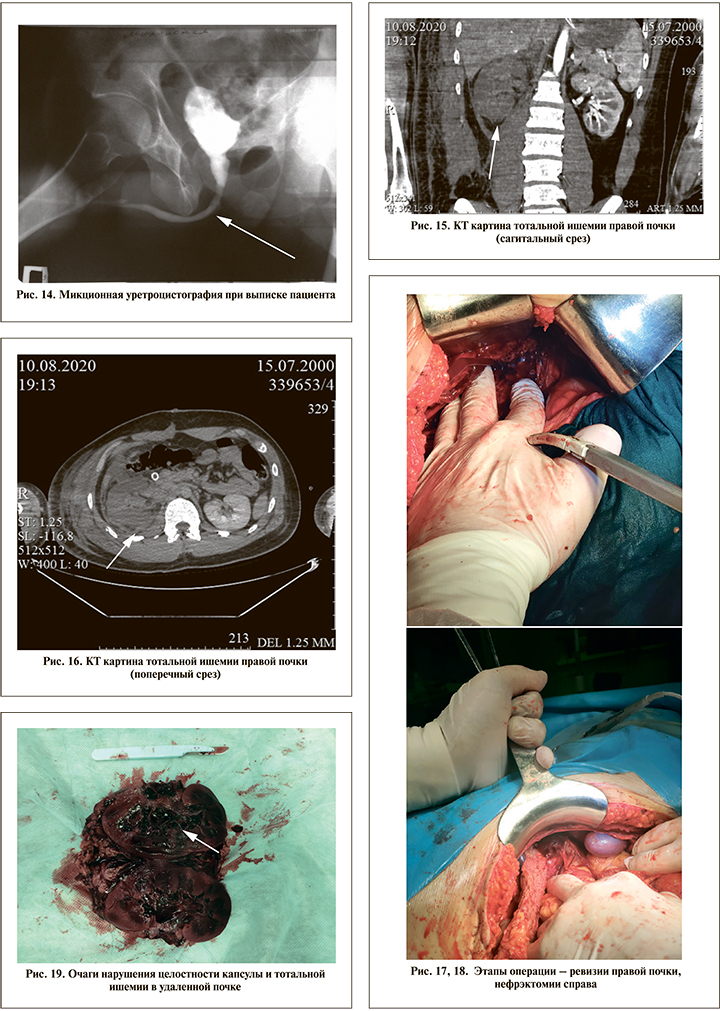

Пострадавший А. 2000 г.р. Автополитравма от 08.08.2020. С места ДТП доставлен в районную больницу, травмоцентр 2-го уровня; в тот же день переведен в ТЦ 1-го уровня, где выполнена лапаротомия, ревизия брюшной полости и забрюшинного пространства. На вторые сутки переведен в госпиталь им. А. А. Вишневского. При обследовании установлен диагноз «сочетанная тяжелая травма головы, груди, живота (ISS – 27 баллов). Открытая черепно-мозговая травма. Тупая травма живота, грудной клетки. Разрыв диафрагмы. Ушиб правой поясничной области. Посттравматический отрыв и тромбоз правой почечной артерии, тотальная ишемия (инфаркт) почки».

Результаты КТ брюшной полости с контрастированием – рис. 15, 16. По неотложным показаниям выполнена операция – правосторонняя нефрэктомия (рис. 17, 18). Ушивание диафрагмы.

На разрезе удаленного макропрепарата видны очаги нарушения целостности капсулы и тотальной ишемии (рис. 19).

Тотальная ишемия правой почки. Компрессия устья правой почечной артерии забрюшинной гематомой в воротах почки. КТ-признаки разрыва капсулы правой почки в средней трети по задней поверхности с минимальной подкапсульной гематомой. Следы жидкости в забрюшинном пространстве справа и отек паранефральной клетчатки.

Обсуждение. Опыт работы 3-го ЦВКГ им. А. А. Вишневского в региональной системе медицины катастроф подведен на Всероссийской научно-практической конференции на тему «Организационные и клинические аспекты межведомственного взаимодействия при дорожной травме», которая состоялась на базе госпиталя в мае 2019 г. В ходе данного научного форума выработаны концептуальные направления совершенствования системы СМП при ПТ. Основные из них по профилю «Травма ОМВС»:

- развитие воздушной эвакуации с использованием санитарных вертолетов с места ДТП в ТЦ 1-го уровня, минуя промежуточные этапы, – основа оказания ранней специализированной, в том числе урологической, помощи;

- разработка междисциплинарных алгоритмов и стандартных операционных подходов с учетом особенностей сочетанной травмы, периодов травматической и тактики Damage Control;

- необходимость издания национальных клинических рекомендаций по ПТ с разделом «Сочетанная травма ОМВС, особенности клиники, диагностики, лечения на этапах медицинской эвакуации».

Заключение. Таким образом, дорожная ПТ с повреждением ОМВС – проблема мультидисциплинарная, требующая проведения всеобъемлющих научных изысканий с целью обоснования и внедрения в практику единых организационно-методических принципов оказания догоспитальной помощи, эвакуации, лечебно-диагностической тактики в ТЦ независимо от ведомственной принадлежности.