Тромбоз кавернозного тела, или частичный сегментарный тромбоз кавернозного тела (ЧСТКТ), также известный в литературе как парциальный приапизм, является редким урологическим заболеванием, встречающимся преимущественно у молодых мужчин, при котором происходит острая ограниченная ишемия кавернозного тела полового члена [1]. Чаще всего данная патология затрагивает одно кавернозное тело, но встречается и двустороннее поражение. В доступной литературе представлено описание только тромбоза проксимальной части кавернозных тел [2]. Диагностический поиск при подозрении на данную патологию включает физикальный осмотр, проведение ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) полового члена, как альтернатива – контрастного УЗИ полового члена и промежности [3], выполнение МРТ полового члена с контрастированием [4], а также обязательный набор параклинических исследований, направленных на исключение заболеваний крови, коагулопатий, воспалительных процессов. Между тем вопрос об этиологии данного заболевания остается открытым. Одним из самых частых и нежелательных осложнений этого заболевания является эректильная дисфункция как следствие необратимых изменений в кавернозной ткани с формированием в отдаленном периоде кавернозного фиброза [5].

Мы впервые представляем клиническое наблюдение острого дистального сегментарного тромбоза левого кавернозного тела у молодого мужчины.

В клинику обратился 30-летний мужчина с жалобами на боль в половом члене, которая была более отчетливой в области головки слева. За 2 нед. до обращения он впервые отметил появление разлитой боли в половом члене на фоне полного здоровья после посещения сауны. Факт наличия травмы полового члена, а также прямой связи заболевания с половой активностью, ездой на велосипеде, мотоцикле, приемом алкоголя и наркотических веществ, с никотиновой зависимостью и приемом каких-либо лекарственных препаратов пациент отрицал. Из анамнеза жизни известно, что мужчина часто совершал многочасовые перелеты.

Примерно через 7 дней после начала боли в половом члене пациент отметил появление болезненного образования внутри головки полового члена.

Объективная картина заболевания исключала наличия лихорадки, визуальных изменений со стороны полового члена, промежности, нарушений акта мочеиспускания, наличия патологических выделений из уретры, патологии органов мошонки, абдоминальной и общесоматической патологии. При пальпации апикальной части левого кавернозного тела определялось болезненное округлое с ровной поверхностью образование размером около 20 мм в максимальном диаметре. Образование имело четкую связь с кавернозным телом и было интактным по отношению к окружающим тканям. Случайной находкой стало наличие венечной гипоспадии у больного.

Показатели развернутого анализа крови, коагулограммы, уровень креатинина, мочевины, глюкозы в крови были в пределах нормальных значений. Анализ на мутацию гена 5-го фактора Лейдена также не выявил патологии. Ранее пациент был обследован на предмет наличия заболеваний, передающихся половым путем, а также на наличие воспалительных изменений в репродуктивных органах; патологических изменений обнаружено не было.

При инструментальном обследовании первоначально выполнено УЗДГ полового члена, при котором выявлены гипоэхогенное образование размером 17×15 мм, занимающее апекс левого кавернозного тела, а также усиление артериального кровотока (Vsist до 15 см/с) по левой кавернозной артерии по сравнению с артериальным кровотоком по правой кавернозной артерии (Vsist 2 см/с).

Исходя из данных клинической картины УЗДГ полового члена, пациенту было рекомендовано проведение МРТ полового члена с контрастированием.

С целью купирования болевого симптома были назначены препараты группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) по 100 мг дважды в сутки и эмпирически антибиотик группы макролидов (джозамицин) в дозе 1500 мг в сутки из-за первоначального подозрения на острый кавернит.

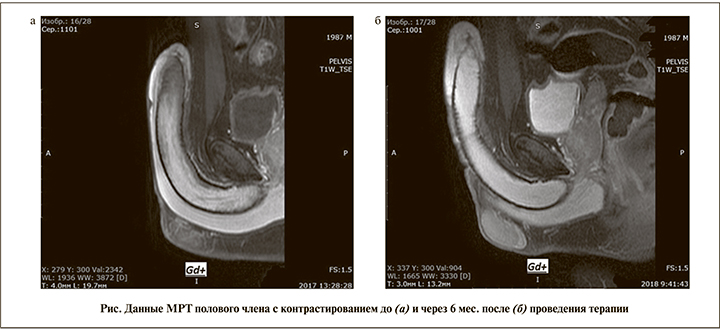

Магнитно-резонансная томография полового члена показала (см. рисунок, а) наличие локального низкого сигнала на Т2-взвешенных изображениях в дистальной части левого кавернозного тела в виде утолщения внутренней части белочной оболочки толщиной до 0,4 см, длиной до 2 см, с гетерогенным сигналом от обоих кавернозных тел в дистальной половине. После внутривенного введения МР-контрастного препарата (Gadolinium) отмечено отсутствие контрастирования участка в дистальном отделе левого кавернозного тела, что указывает на дистальный тромбоз слева, при этом проксимальные отделы кавернозных тел контрастировались полностью.

Поскольку данное обследование было выполнено через 5 дней после первичного обращения пациента, ему была скорректирована терапия. Ввиду исключения диагноза кавернита, а также отсутствия явной положительной динамики от терапии препараты первой линии были отменены и рекомендован длительный прием аспирина в дозе 160 мг в сутки. Через 1 мес. после начала лечения ацетилсалициловой кислотой пациент отметил стихание боли и через 3 мес. предъявлял жалобы только на наличие образования в области головки полового члена. Повторное УЗДГ полового члена через 3 мес. также выявило положительную динамику. По прошествии 6 мес. от начала терапии пациент отметил полное исчезновение симптомов, что было подтверждено данными контрольной МРТ полового члена с контрастированием (см. рисунок, б).

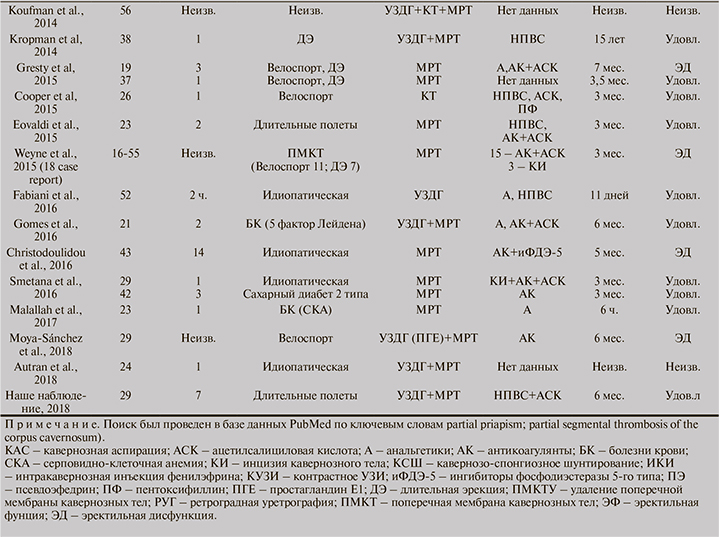

В настоящее время в доступной литературе можно найти описание около 70 случаев ЧСТКТ (см. таблицу).

Это состояние было впервые описано в 1976 г. J. Gottesman и R. Hillis [6, 7] и вначале трактовалось как парциальный приапизм. В современной литературе по-прежнему можно встретить это определение, но термин ЧСТКТ более точно описывает патологический процесс при этом состоянии [8], когда ишемический очаг чаще формируется только в одном кавернозном теле, занимая определенную сегментарную область, а у пациента отсутствует длительная и болезненная эрекция [9], характерная для клиники классического приапизма.

Хотя единый этиологический фактор, который бы объединял все клинические случаи ЧСТКТ, до сих пор не обнаружен, эта патология может быть связана с гематологическими заболеваниями (гомоцистеинемия [10], серповидно-клеточная анемия [11–13], врожденный сфероцитоз [14], мутация гена G1691A фактора Лейдена [15]), длительным и агрессивным половым контактом [16], ездой на велосипеде [17], с приемом наркотиков [18], тамсулозина [19], длительными авиаперелетами [20, 21], а также на фоне необъяснимой гипертермии [22].

В нашем клиническом наблюдении обращают на себя внимание частые длительные перелеты пациента и посещение бани накануне начала заболевания.

Так называемая тромбоэмболия из венозного бассейна кровеносного русла, или венозная тромбоэмболия, при длительных перелетах возникает в 2–4 раза чаще, чем в обычных условиях. Связано это может быть как с длительным вынужденным положением тела, так и с гипобарической гипоксией и обезвоживанием на высоте более 1500 м, что увеличивает риск венозных тромбоэмболий [23–26].

Однако ранее ЧСТКТ всегда обнаруживали в проксимальной части кавернозного тела [27], и одной из обсуждаемых версий такой локализации патологического очага было наличие врожденной или приобретенной перегородки кавернозного тела как некоей соединительнотканной структуры, изменяющей кровоток между проксимальным и дистальным отделами одного или обоих кавернозных тел [28, 29]. Клиническое подтверждение своего существования данная септальная структура находила во время хирургических вмешательств при парциальном приапизме [30], а также примерно в половине случаев описаний МРТ-сканов больных (см. таблицу) и во всех случаях, представленных группой исследователей во главе с E. Weyne [31].

В нашем случае ни на одном этапе исследования данная патологическая структура не была идентифицирована, что, возможно, связано с дистальной формой тромбоза.

В работе J. Ilicki et al. [32] выдвигается версия, согласно которой подобная перегородка может быть не типичным проявлением болезни Пейрони, а не врожденной или приобретенной как следствие травмы кавернозных тел. Равно как и болезнь Пейрони, может быть этиологически связанной с ЧСТКТ, на что косвенно указывают гистологические данные, полученные после оперативных вмешательств по поводу ЧСТКТ. Однако для подтверждения этой версии необходимо большее количество патоморфологических исследований [32].

Хирургическое лечение в виде корпоротомии и удаления сгустков повсеместно применялось вплоть до 1985 г., так как имеющиеся в настоящее время методы визуализации тогда были недоступны. Оперативное вмешательство в 25% случаев приводило к остаточному ограниченному тромбозу и в 25% случаев было причиной развития послеоперационной эректильной дисфункции [33].

Поскольку на современном этапе большинство специалистов не рассматривают ЧСТКТ как неотложную ситуацию, была предложена масса вариантов консервативного лечения данного заболевания (см. таблицу).

В нашем наблюдении пациент в течение 6 мес. получал ацетилсалициловую кислоту в дозе 160 мг в сутки. От назначения низкомолекулярных гепаринов мы решили воздержаться, в том числе и потому, что при использовании этой группы препаратов существует риск гепарининдуцированной тромбоцитопении, а следовательно, и гепарининдуцированного приапизма [34]. Хотя, несомненно, терапия антикоагулянтами и дезагрегантами – достаточно надежный вариант лечения ЧСТКТ.

Необходимо отметить, что в большинстве публикаций авторы докладывают о способности пациентов полностью сохранять эректильную функцию, что подтверждает и наше клиническое наблюдение.

Частичный сегментарный тромбоз кавернозного тела – редко встречаемое заболевание, чаще диагностируемое у молодых, сексуально и физически активных людей, вероятнее всего, имеющее полиэтиологическое начало и локализующееся как в проксимальных, так и в дистальных сегментах кавернозного тела полового члена.

Отсутствие долгосрочных данных о пациентах и функциональном состоянии эректильной ткани требует дальнейших исследований в этом направлении.

В дифференциальной диагностике большую роль играют инструментальные методы исследования, такие как УЗДГ полового члена, МРТ полового члена с контрастированием. Инвазивные и хирургические методы лечения должны применяться только при неэффективности терапии. Лечение с применением системных антикоагулянтов и/или дезагрегантов обеспечивает хороший клинический результат.